藏中聯網后西藏電網安全穩定特性及控制策略分析

凌 楠,曾 昊,格桑晉美,吳 沖,劉漢偉,王渝紅,巴 貴,吳 杰,王 媛

(1.四川大學電氣工程學院,四川 成都 610065;2.國網西藏電力有限公司電力調度控制中心,西藏 拉薩 850010;3.中國電力工程顧問集團西南電力設計院有限公司,四川 成都 610021;4. 中廣電廣播電影電視設計研究院,四川 成都 610021)

0 引 言

長期以來,藏中電網網架結構薄弱、電源規模小,電網豐盈枯缺特性突出,電網長期存在安全穩定運行風險,直流通道送、受電量嚴重受限[1]。為解決長期困擾西藏電網發展的問題,2018年建成了藏中500 kV聯網工程,實現了西藏電網與西南主網的交流同步聯網。

該工程將西藏電網納入西南電網,其中藏中電網長鏈式雙回輸電線路與昌都電網相連,并通過芒康—巴塘與四川聯網。該工程新建及擴建500 kV變電站(開關站)8座、220 kV變電站6座,新建500 kV線路長度約2000 km,220 kV和110 kV線路約750 km[2]。該工程實現了西藏電網與四川電網的同步聯網,增強了西藏中東部電網的穩定性,促進了西藏電網清潔能源開發,為電網向阿里地區延伸奠定了基礎。同時,受到藏中聯網工程投運的影響,電網穩定特性發生了重大變化。

聯網初期,西藏電網運行、調節能力、電力供應和清潔能源消納等問題得到了改善。但聯網后交直流并聯格局帶來的交互影響[3]、長鏈式通道弱交流連接[4]等特點,使得西藏電網在面臨新發展機遇的同時也需解決好新的挑戰。

下面針對藏中聯網工程安全穩定控制系統建設中發現的問題,從交直流交互作用、長鏈式弱交流系統無功特性及藏中500 kV/220 kV電磁環網等方面入手,對聯網工程投運后的系統新出現的安全穩定問題進行分析,并針對性地提出了控制措施,對工程的實際運行提出建議。研究結果最終應用于藏中聯網安全穩定控制裝置的運行策略和調度相關穩定規定中。

1 研究模型

研究工具采用BPA機電暫態仿真程序,其中主要元件模型類型選擇如下[5]:

1)發電機模型。考慮次暫態電勢Eq″和Ed″變化,建立了調速、勵磁和電力系統穩定器(power system stabilizer,PSS)的控制模型。

2)負荷模型。華泰龍銅礦、驅龍銅礦和玉龍銅礦的負荷采用100%電動機負荷模型,其他負荷采用30%電動機負荷與70%恒定阻抗負荷模型。

3)柴拉直流模型。采用DN/DZ卡模型[6],DN卡模擬定電流、定電壓等基本控制環節;DZ卡模擬低壓限流環節,并根據逆變側熄弧角值判斷換相失敗和恢復換相。

4)SVC模型[7]。藏中電網220 kV曲哥、乃瓊和奪底變電站以及500 kV聯網通道朗縣、波密和芒康變電站配置了SVC(TCR+FC,TSC)。采用V卡模擬控制系統,模擬了濾波器、PI控制器、限幅和晶閘管等環節。

5)光伏模型。采用PV卡模擬光伏發電模型,BC/BC+卡模擬并網換流器模型。根據西藏地區標準[8],采用電壓保護RE卡和頻率保護RM卡模擬光伏并網特性,并網點電壓超過1.2 pu時4 s不脫網或超過1.3 pu時無延時跳閘,頻率低于47 Hz或高于52 Hz時保持10 s不脫網。

2 交直流相互作用對西藏電網的影響

藏中聯網工程投運的西藏電網如圖1所示,工程投運使西藏電網與四川電網形成弱交流聯系,加上已投運的柴拉直流,西藏電網首次出現了交直流相互作用、互為約束的情況。仿真結果表明,由于西藏電網無功功率調節能力較弱,難以為柴拉直流提供足夠的電壓支撐,因此,拉薩換流站近區出現交流系統短路故障會引發拉薩換流站發生換相失敗,進而影響西藏電網暫態穩定性,可能導致西藏電網出現級聯故障或大面積停電等災難性故障[9]。同時,交流系統故障引發的換相失敗或者直流系統發生永久性閉鎖故障都會導致柴拉直流輸送功率大幅下降,進而導致西藏電網出現大量有功功率缺額,電網內部潮流大范圍轉移,大量潮流將會涌入交流聯絡線使其超過交流聯絡線的暫態穩定極限[10-11]。

圖1 藏中聯網工程

直流輸電系統的輸送能力取決于所連交流系統的強度。有效短路比Resc是評估與直流相連交流系統強度的定性指標,其公式為

(1)

式中:Sac為換流站交流母線短路容量;Qc為直流輸送功率Pd時換流站投入濾波器和電容器組的容量之和。根據有效短路比大小,工程上普遍采用的評判標準如式(2)所示[12-13]。

(2)

當與直流相連的交流系統為弱交流系統甚至是極弱交流系統時,有可能發生換相失敗或小干擾穩定[14]。同時,由于弱交流系統自身阻抗較高的特性,系統可能出現低次諧波,進而出現諧波諧振問題。而弱交流系統中并聯電容器和電抗器的切換會在補償設備附近產生不可接受的大電壓變化,頻繁的無功功率設備切換會引起瞬態電壓擺動。另外,直流系統和交流系統故障切除后,如果交流系統太弱,太快的直流系統恢復甚至會帶來額外的換相失敗和受端交流系統的暫態不穩定性問題[15-17]。

交流聯網前枯大方式,拉薩換流站有效短路比低于3,屬于弱交流系統。為了增加短路容量,不得不投入成本較高的燃油機組以增加系統旋轉慣量和負荷中心的動態無功支撐。受藏中電網有效短路比和柴拉直流運行方式的限制,西藏電網內受和外送功率受限。

交流聯網后枯大不開燃機方式,拉薩換流站有效短路比為4.19,但與內地大部分受端電網換流站的有效短路比相比,拉薩換流站有效短路比仍然偏低,意味著交流和直流間仍存在較強的相互約束。與聯網前相比,系統強度得到了提升。下面通過詳細仿真計算,定量研究交直流系統間的交互作用。

柴拉直流和交流通道的運行方式有3種組合:

1)西藏電網通過交流和直流同時受電;

2)西藏電網通過交流和直流同時送電;

3)西藏電網穿越送電,即直流受電、交流外送或交流受電、直流外送。

穿越送電方式中電力通過低電壓等級電網進行長距離傳輸,損耗較大,是一種經濟效益較差的傳輸方式,僅在特殊情況下存在,此處不做贅述。考慮到西藏電網“豐余枯缺”的特性,交直流送受電的運行方式主要有兩種,交直流同時受電或同時送電。下面對兩種方式下的交直流交互影響進行分析。

2.1 直流與交流同時外送

邊界條件:

1)投產水平年豐大方式,柴拉直流外送1200 MW,交流芒康—巴塘斷面外送功率為50 MW。

2)遠景水平年豐大方式,柴拉直流外送1200 MW,交流芒康—巴塘斷面外送功率為500 MW。

2.1.1 直流故障對藏中電網的影響

柴拉直流單極閉鎖后,健全極可轉帶部分功率,剩余功率則轉移至交流聯絡線。雙極閉鎖后,直流外送功率全部轉移至交流聯絡線。單極閉鎖或雙極閉鎖后的功率盈余由交流聯網通道轉移。功率轉移過程中電網能否穩定運行,由交流聯網通道的靜穩水平和藏中電網內部暫態穩定水平決定。

聯網工程投產水平年,雅中地區水電尚未投產,交直流整體外送規模較小。柴拉直流單極或雙極閉鎖故障后,500 kV交流斷面未超出靜穩極限,藏中電網保持穩定運行。

雅中地區水電投運后,柴拉直流擴容至1200 MW,考慮柴拉直流滿送。交流聯網通道外送能力取決于許木—朗縣500 kV單回線三相斷路故障,該故障可能引起雅中地區水電機組功角相對于西南主網失穩,需要對該斷面潮流進行預控。雅中地區水電集中在500 kV交流聯網通道的送端,而長鏈式通道上缺乏無功功率支撐。直流雙極閉鎖故障,1200 MW功率轉移至交流通道,導致雅中地區水電群機組功角失穩,需要采取切雅中水電機組的控制措施。

2.1.2 交流故障對柴拉直流的影響

交流故障對直流的影響與故障類型相關:第一類是換流站近區交流故障;第二類是藏中電網交流大電源送出通道故障;第三類是500 kV交流聯絡線故障。

通過對三類故障的分析可以得知:

1)聯網工程投產水平年,換流站近區500 kV和220 kV發生交流線路N-2嚴重故障,電壓短時降低后快速恢復,系統穩定。西藏電網豐水期負荷較小,各流域來水充足使得水電開機較多,系統轉動慣量較大,電網穩定性較好。

2)藏木水電站送出通道發生嚴重故障時存在暫態功角問題,需采取切機措施,切機量最大可達到510 MW。大量切機后,500 kV交流通道存在功率反轉問題,由故障前藏中外送變為故障后藏中受入,形成穿越送電方式。從經濟性角度,宜采用直流功率回降措施(直流回降措施可減少切負荷量,也可避免交流反轉)。

3)長鏈式通道中斷導致西藏電網或藏中電網孤網后,孤網頻率升高,電壓保持穩定,采取聯切機組措施后電網保持穩定。

2.2 直流與交流同時受電

直流與交流同時受電的邊界條件為:投產水平年,西藏電網負荷約1500 MW,西藏電網發電約630 MW,約60%的電力通過柴拉直流和川藏聯網通道受入,其中,柴拉直流受電500 MW,川藏聯網通道受電550 MW。遠景水平年,西藏電網負荷約2500 MW,西藏電網發電約1300 MW,近一半電力通過柴拉直流和川藏聯網通道受入,其中,柴拉直流受電580 MW,川藏聯網通道受電710 MW。

2.2.1 直流故障對藏中電網的影響

投產水平年和遠景水平年直流單極閉鎖時,西藏電網可保持穩定運行,這是由于青藏直流閉鎖而產生的功率缺額可由川藏聯絡線轉移的功率補充,能夠有效減小直流故障對交流電網的沖擊,增加系統穩定性。

投產水平年柴拉直流雙極閉鎖不采取措施時,波密—左貢雙回線潮流約900 MW,處于靜穩極限的臨界水平。若此時再發生小擾動,系統將失穩。因此,必須采取聯切負荷的控制措施。為了使系統恢復到有足夠安全裕度的運行點[18],切負荷量宜按照切平原則確定。

遠景水平年雅中水電投運后,西藏電網電壓控制能力有所增加。柴拉直流雙極閉鎖不采取措施時,潮流轉移至交流通道后,導致波密—左貢500 kV線路振蕩模式阻尼比偏低。需切除藏中電網部分負荷減輕聯網通道潮流,增加電網穩定性。

上述仿真結果表明在受電方式下,交流聯網通道的承載能力有限,僅靠功率轉移無法解決直流閉鎖引起的功率缺額,承載能力與藏中電網開機情況有關,發生故障時需采取切負荷措施。

2.2.2 交流故障對柴拉直流的影響

1)換流站近區故障

換流站近區交流故障對柴拉直流影響較大。拉薩換流站靠近拉薩負荷中心和墨竹工卡銅礦產區,近區缺乏動態無功支撐,若電動機在短路故障期間消耗大量無功,容易導致電壓失穩。仿真結果表明,當指定柴拉直流受入水平和藏中電網開機方式時,換流站近區交流短路故障是制約500 kV聯網通道受入水平的關鍵因素。

投產水平年方式下,許木—墨竹工卡220 kV發生三相短路故障、保護正確動作后,系統電壓不能瞬時恢復,換流站220 kV母線電壓低于0.7 pu的持續時間可達到1 s,處于暫態電壓穩定的臨界狀態,換流閥發生持續的換相失敗[19]。

將受入功率控制在該水平以下之后,為了使閥組恢復正常換相,低壓限流(voltage dependent current order limiter,VDCOL)控制作用將降低直流功率以減少無功消耗。在此期間,直流功率下降導致的有功功率缺額由交流聯網通道補足,動態無功功率由藏中電網機組和SVC共同提供。“交流故障導致換相失敗——直流控制導致功率降低——功率缺額轉移至交流通道”連鎖動態過程中,交流系統會經受短路故障和功率轉移的連續沖擊。為了確保交流系統有足夠的穩定裕度來承受故障和擾動,安排交直流功率時將受到“蹺蹺板”效應的制約,即直流受電越大時,交流受電應越小,以騰挪出足夠的穩定裕度來防御可能發生的故障沖擊。

該方式下發生許木—朗縣或朗縣—林芝N-2嚴重故障時會導致暫態電壓失穩,將在第4章中詳述。

2)交流聯網通道中斷故障

聯網通道中斷后西藏/藏中電網成為孤網。孤網的短路容量和調頻調壓能力與聯網方式相比顯著降低,如果再考慮利用直流的緊急功率支援控制措施來彌補孤網的功率缺額,反而可能惡化電網運行工況,帶來一系列不可控的連鎖反應。故障后的控制措施不應帶來新的安全穩定問題,因此在此種情況下,有必要采取聯切負荷的控制措施。

3 西藏孤網頻率電壓特性

通常情況下,將系統等值為單機單負荷的頻率響應模型,便可以通過初始的有功功率不平衡程度判斷故障發生后系統的頻率變化[20]。而西藏電網電壓和頻率存在強耦合關系,西藏電網孤網后電壓變化會對頻率變化產生較大的影響[21-22]。

藏中聯網工程無功功率配置方案為:瀾滄江—芒康和芒康—左貢線路為欠補償,補償度分別為75%和78%,其他線路均為完全補償。

長鏈式交流通道上發生雙回輸電線路故障時,可能發生西藏電網與四川主網解列的情況,解網后,西藏孤網有功功率不平衡,從而導致頻率不穩定。故障發生后,如前所示,不宜采取柴拉直流緊急功率支援措施,應首先采取切機/切負荷措施。按照切平原則采取措施后,由于大量電源或負荷被切除,線路潮流減輕,無功功率損耗大幅減少,使得電網電壓升高。電壓升高導致負荷功率升高,使得電網頻率出現”二次跌落”的現象。尤其是兩段長距離欠補償線路在孤網內時,將貢獻較大的充電功率,電壓升高更為明顯。

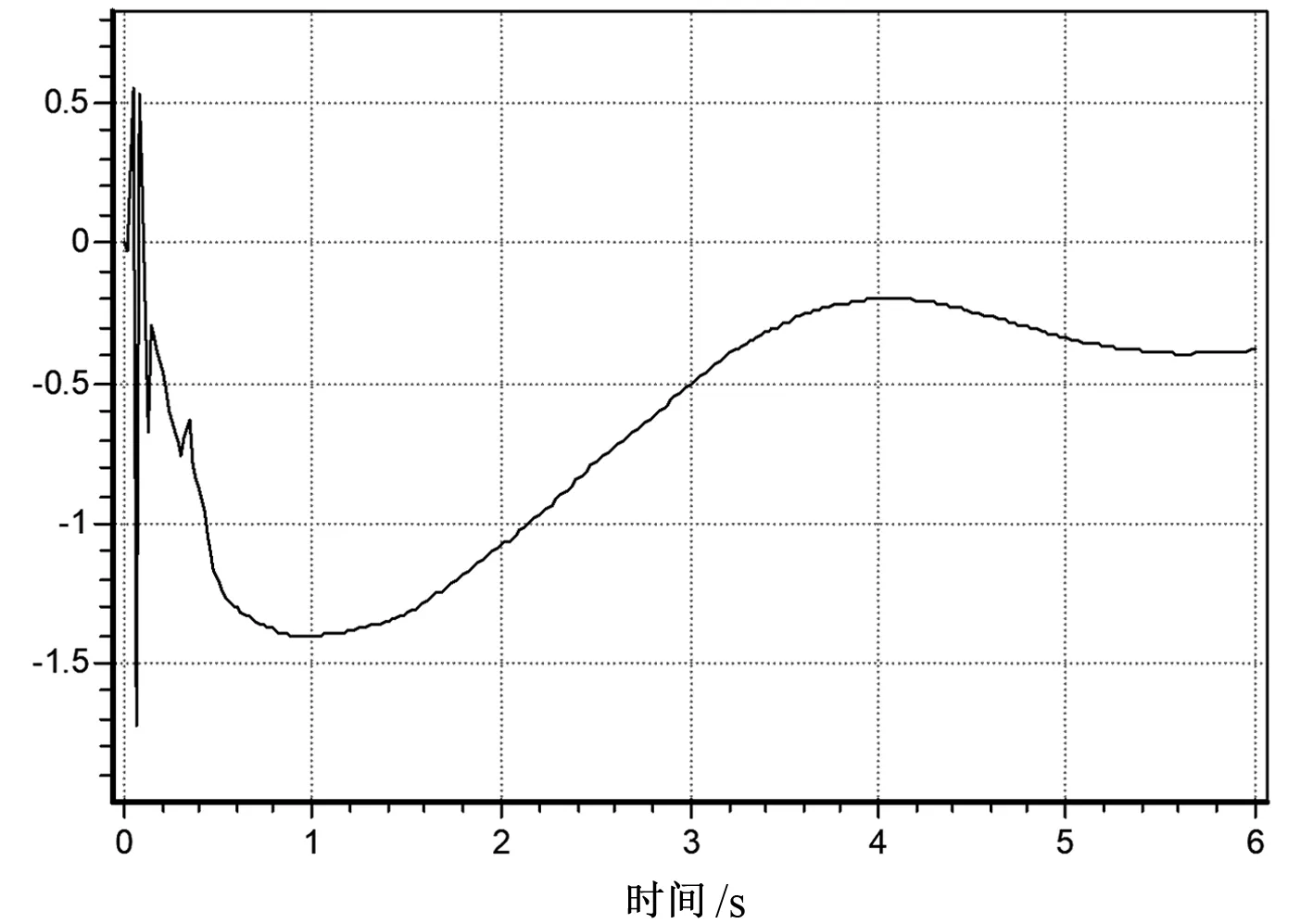

以巴塘—芒康線路N-2故障后切除等量負荷為例,圖2、圖3分別為故障后西藏500 kV變電站電壓曲線及系統頻率曲線。故障清除后西藏各500 kV變電站電壓升高到1.1 pu以上,在恢復過程中的系統頻率也掉頭向下,出現了“二次跌落”的現象。

圖2 500 kV變電站電壓幅值曲線

圖3 系統頻率曲線

在算例中,孤網內機組勵磁調節發揮作用,使得電壓控制在1.1 pu以內,頻率也隨之恢復。更為嚴重的可能后果是機組進行運行,觸發低勵磁保護動作于機組跳閘,導致頻率進一步探底。

切負荷量按照故障前線路潮流1∶1執行,切負荷區域包含除那曲以外的藏中電網區域。那曲地區與藏中主網聯系較弱,切負荷后電壓抬升較嚴重,可能危及該地區并網新能源的運行,因此切負荷區域不含那曲地區。為了控制電壓升高水平,采取聯切芒康—瀾滄江和芒康—左貢各1回線的控制措施。

4 藏中500 kV/220 kV電磁環網影響初探

500 kV/220 kV電磁環網等值系統如圖4所示。從圖中看出兩區域互聯時,其聯絡線傳輸功率為:

圖4 500 kV/220 kV電磁環網等值系統模型

(3)

(4)

式中:E1、E2為兩個等值系統的等值電源電勢;X∑為電源、變壓器及聯絡線的總電抗;Xs1、Xs2分別為兩個等值系統內等值電源與機端變壓器的等值電抗;XL1、XL2分別為500 kV和220 kV聯絡線等值電抗;δ為E1、E2間的相角差。當δ取值為90°時,其傳輸功率最大,即為輸電線路的靜穩極限功率。

電磁環網通過不同電壓等級的輸電線路傳輸功率,一般而言,高電壓等級線路阻抗Xs1小于低電壓等級線路阻抗Xs2,因此電磁環網的功率主要由高電壓等級的電網進行傳輸,這與輸電通道的載流能力分布情況一致。電磁環網運行方式可減小輸電通道的等值電抗,增加輸電能力。此外,電磁環網結構還有運行方式比較靈活、供電可靠性較好等優點[23]。

綜合以上原因,藏中聯網工程投運后,為了提高通道能力和運行可靠性[24],將許木—朗縣—林芝—巴宜—老虎嘴—墨竹工卡—許木電磁環網合環運行,其中許木—朗縣—林芝輸電線路為500 kV,巴宜—老虎嘴—墨竹工卡—許木輸電線路為220 kV。

藏中500 kV/220 kV電磁環網所處位置較為特殊,是聯系柴拉直流和500 kV聯網通道的樞紐。仿真分析發現,當電磁環網上500 kV線路故障后,可能引起系統電壓失穩及柴拉直流換相失敗。圖5所示為投產水平年藏中電網交流受電方式下,500 kV許木—朗縣線路故障后的拉薩換流站電壓曲線。500 kV線路故障中斷后,潮流轉移至220 kV線路,致使220 kV線路重載,相關變電站壓降較大。并且,由于220 kV潮流均匯集至墨竹工卡變電站,而該變電站不僅連接拉薩換流站,近區還有多個銅礦負荷,消耗大量無功功率,最終導致電壓失穩,換流站換相失敗。上述情況需要采取切銅礦負荷的控制措施。如圖6所示,拉薩換流站電壓在采取控制措施后迅速恢復穩定。

圖5 500 kV線路故障后的換流站電壓曲線

圖6 采取控制措施后的換流站電壓曲線

遠景水平年藏中電網交流外送方式,當500 kV許木—朗縣線路故障中斷后,受220 kV通道送電能力制約,雅中水電機組功角失步,需采取聯切雅中水電機組的控制措施。

從上述分析可知,電磁環網故障時通過合理的控制措施,如聯切銅礦負荷或聯切雅中水電機組等,可以解決電壓失穩和功角失穩問題。

5 結 語

通過在藏中聯網工程安全穩定控制系統建設過程中開展的研究工作,得到以下結論:

1)聯網工程投運后,拉薩換流站有效短路比有所提高,直流受電能力也有一定提高。柴拉直流和交流聯網通道之間存在交互影響,任一通道發生故障時應評估剩余通道的送/受電穩定水平,及時采取相應控制措施,避免大量功率轉移產生的連鎖反應。

可以看出,西藏電網穩定水平與交流系統強度緊密相關,建議推進西藏電網具有較強調節能力的電源/儲能建設。

2)西藏電網無功功率特性和負荷特性使得故障后電壓偏高且控制手段較為有限。切除單回欠補償聯絡線的措施能夠抑制過電壓水平,但也導致聯網可靠性有所降低。

因此,建議對西藏電網配置調相機的可行性和西藏電網可控無功資源的協調控制展開深入研究。

3)藏中500 kV/220 kV電磁環網是聯系柴拉直流和500 kV聯網通道的樞紐,該環網上故障會對交流電網及柴拉直流產生較大影響,需要采取切負荷/切機控制措施。

因此,建議對電磁環網解環/合環運行方式的利弊進行深入研究。進行邊遠地區電網與主網的交直流聯網工作是今后很長一段時間內電網建設的重點之一,例如正在進行的阿里與藏中聯網工程、規劃中的中尼聯網工程等。與現階段西藏電網類似,這些邊遠地區電網與主網的聯網也會存在電網弱、聯網通道長、電網運行難度大的問題。因此,合理有效的安控策略是邊遠地區電網與主網實現交直流互聯的重要保障。