GB/T 36284—2018《軌道交通 站臺門電氣系統》解析*

連奇幸 王 飛 何悅海 凌 人 戴博靈

(1. 寧波中車時代電氣設備有限公司, 315112, 寧波;2. 寧波市軌道交通集團有限公司建設分公司, 315101, 寧波∥第一作者, 工程師)

近年來,隨著我國軌道交通事業的不斷發展,站臺門作為必備的車站裝備設備,其市場規模也越來越大。大量國內企業進入站臺門行業,使得站臺門電氣系統的核心技術一直被國外企業壟斷的局面被徹底打破。但由于沒有國家標準進行規范,各企業產品設計標準不統一,這給站臺門產業發展帶來不利影響。

制定GB/T 36284—2018《軌道交通 站臺門電氣系統》[1](以下簡稱《標準》)的目的是:明確站臺門電氣系統及其關鍵部件的使用條件、技術要求和檢驗方法;指導站臺門電氣系統各部件的設計、制造和檢驗,以保證站臺門電氣系統運行的可靠性和安全性。該標準已于2019年1月1日開始正式實施。本文將對標準制定的主要技術要求進行重點解析,以幫助使用者更好地理解標準條款,確保標準的順利實施。

1 標準的制定過程及其與其他標準的關系

根據國家標準化管理委員會2014年第二批國家標準制修訂計劃中編號為20142168-T-347的要求,《標準》由全國牽引電氣設備與系統標準化技術委員會(SAC/TC 278)歸口,由寧波中車時代傳感技術有限公司負責起草、廣州地鐵集團有限公司參與起草。2014年12月,該項標準編制工作組成立,并開始《標準》的編制工作。

《標準》的編制過程概要如下:① 項目組對站臺門電氣系統進行了調研,收集相關技術資料,并對前期的工作進行了充分的討論研究,于2015年3月提出了標準草案;② 《標準》的主起草單位組織項目組成員對標準草案進行了多次討論,于2015年5月形成了標準的征求意見稿;③ 2015年7月根據意見修訂形成送審稿;④ 2015年10月在北京召開審查會并通過審查;⑤ 2015年11月根據審查意見修訂形成報批稿并報批;⑥ 2018年6月7日《標準》正式發布,并于2019年1月1日起實施。

編制《標準》時,與站臺門相關標準主要有建設部于2006年11月發布的行業標準CJ/T 236—2006《城市軌道交通站臺屏蔽門》[2]。CJ/T 236—2006站臺屏蔽門的技術要求、試驗與包裝、存儲與運輸等進行了規定。《標準》結合上述行業標準及軌道交通近10年的最新要求,增加了使用環境、部件技術要求和RAMS(可靠性、可用性、可維護性、安全性)要求,并對系統技術要求、檢驗方法和檢驗規則進行了更加明確的規定。

《標準》未包含站臺門門體結構的相關要求,因此不能代替CJ/T 236—2006,應與CJ/T 236—2006互為補充。

2 《標準》的主要內容解析

2.1 適用范圍

《標準》首先規定了軌道交通站臺門電氣系統的系統組成及技術要求、部件技術要求、RAMS要求、檢驗方法、檢驗規則、標志、包裝、運輸和儲存等。《標準》主要適用于城市軌道交通(包括地鐵、市域快軌、有軌電車等)站臺門電氣系統。其他交通方式如城際鐵路、高速鐵路等沿線安裝的各類站臺門電氣系統可參照執行。城際鐵路和高速鐵路在列車速度、車站停靠列車的車型和編組數量等與城市軌道交通存在不同的使用工況。這些工況對門體結構影響較大,但對于站臺門電氣系統差異不大。

2.2 術語和定義

目前,行業內已經將“屏蔽門、站臺屏蔽門”的中文名稱統一為“站臺門”,但英文名稱及縮略語仍然沿用原來的,導致中文名稱與英文名稱不一致。根據GB 50157—2013《地鐵設計規范》[3]中的規定,將行業標準CJ/T 236—2006[2]中的部分術語名稱、英文縮寫及英文全稱進行了重新定義。本《標準》將站臺門、中央控制盤和就地控制盤的中英文名稱進行了統一。即將CJ/T 236—2006中的站臺屏蔽門(platform screen door,PSD)、站臺中央控制盤(platform screen doors central interface panel, PSC)、站臺就地控制盤(platform screen doors local contral panel,PSL)分別改為站臺門(platform edge door,PED)、站臺中央控制盤(platform edge doors central control panel,PEC)、站臺就地控制盤(platform edge doors local contral panel,PEL)。

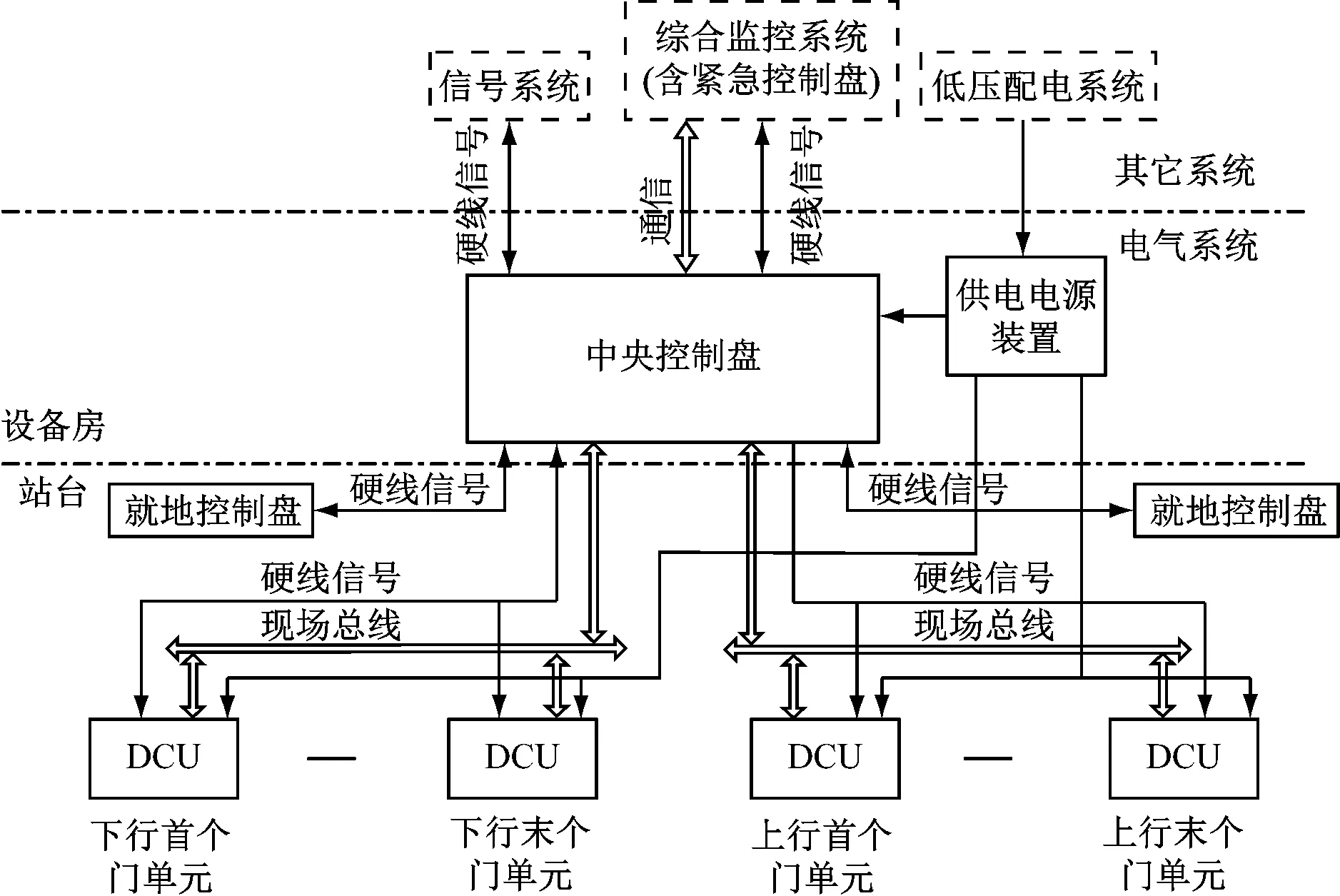

2.3 站臺門電氣系統的組成

CJ/T 236—2006中并未明確站臺門的組成,僅建議將站臺門分為電氣系統和門體結構兩部分。本《標準》明確站臺門電氣系統主要由供電電源裝置、中央控制盤、DCU(門控器)、就地控制盤、通信介質(設備)和通信接口等組成(見圖1)。

注:DCU——門控器。

同時,對外部供電、網絡監視、與信號系統接口及與綜合監控系統接口等提出了要求。

2.4 站臺門電氣系統的技術要求

1) 絕緣要求:明確了電氣系統各部件電路絕緣電阻要求以及工程現場站臺門的絕緣要求。電氣系統各部件電路絕緣電阻要求不小于 0.5 MΩ。站臺門與鋼軌有連接需求時,若站臺門與鋼軌采用單點等電位連接,則等電位電阻不應大于0.4 Ω;站臺門與車站結構絕緣時,端門與整側站臺門絕緣,絕緣電阻值不應小于0.5 MΩ。每側站臺門應保持整體等電位。站臺門與鋼軌無電氣連接需求時,站臺門應通過接地端子接地,接地電阻值不應大于1 Ω。站臺門與車站結構的絕緣要求引用GB/T 50157—2013《地鐵設計規范》[3]的相關條款。

2) 防護等級要求:《標準》起草項目組對主流站臺門廠家的現場運行故障數據及相關電氣系統設備故障模式進行了調研和分析,尤其是發現就地控制盤和DCU部分故障是由于雨水和灰塵的污染導致介電能力的降低而造成,因此規定“就地控制盤、DCU的防護等級不應低于IP54”。實驗室試驗及現場安裝應用數據表明,IP54可有效避免此類失效的發生。

3) 電磁兼容要求:《標準》起草項目組依據GB/T 24338.6—2018[4]的規定,對組成電氣系統的各部件單臺裝置進行了電磁兼容性能檢測評估;同時也對各部件連接成一個系統進行了電磁兼容測試。結果表明,對于單臺裝置的電磁兼容測試要結合型式試驗來進行。例如:在對供電電源裝置進行射頻場感應的傳導騷擾抗擾度試驗時,必須和就地控制盤、DCU連接成一個系統進行測試,才能得到真實結果。

4) 控制要求:《標準》規定了站臺門電氣系統的分級控制模式。控制優先等級從高到底分別是手動操作、就地控制盒、緊急控制盤、站臺級控制、系統級控制。通過這5種控制模式可確保在多種不同工況下,實現乘客的可靠乘降。《標準》還要求站臺門系統級的信號開/關門控制回路、站臺級的就地控制盤開/關門控制回路、緊急控制盤的開/關門控制回路三者應獨立設計;其中任一開/關門控制回路故障導致無法實現開/關門時,均不應影響其他兩者開/關門控制回路實現開/關門。

5) 狀態監視及故障診斷要求:《標準》規定了站臺門電氣系統應監視的主要狀態信息、應記錄的主要系統事件和主要單道滑動門事件。這些狀態有助于工作人員對站臺門電氣系統設備運營狀態的了解;同時也對相關操作進行記錄,便于后續追蹤。《標準》還規定了站臺門電氣系統按故障嚴重程度進行故障等級的劃分,并詳細描述了當診斷出故障時根據故障等級應采取哪些相應的動作;同時規定了電氣系統應對故障和報警信息進行存儲。

2.5 各部件的技術要求

1) 供電電源裝置的技術要求:《標準》規定了供電電源裝置的輸入電源參數要求及組成,要求輸出通道應采用冗余配置;并對供電回路的設置進行規定,要求每側站臺的供電回路故障不影響另一側站臺的運行;每側站臺的供電回路數不小于單節車廂的對應側的車門數;每個供電回路應設置斷路器進行保護;同時要求配置蓄電池,對其儲能容量也進行了規范——應能滿足電氣系統工作30 min,且30 min內至少能3次循環開/關整側滑動門。《標準》還規定了供電電源裝置應提供監視單元,對設備的運行狀態和故障進行監視。

2) 中央控制盤的技術要求:《標準》規定了中央控制盤應為每側站臺門電氣系統的控制提供獨立的控制單元,確保一側站臺門的故障不影響另一側站臺門的正常運行;同時該控制單元電路宜采用熱備冗余方式。在冗余切換時,不應影響站臺門的正常運行。《標準》規定對控制單元的熱備冗余要求可有效提升電氣系統的可靠性。《標準》規定了中央控制盤應具有的功能,包括應能接收信號系統、就地控制盤和緊急控制盤的開關門信號;實現站臺門系統級、站臺級及緊急級控制,應設置監視軟件,實現對站臺門的各種狀態及故障數據的查詢、顯示及上傳等功能。

3) 門控器的技術要求:《標準》規定了門控器應具有的功能,包括對直流電機的驅動控制、障礙物探測的控制、故障自診斷及數據記錄、自動重關門控制、聲光報警控制功能、調整參數、更新固件程序以及門體狀態探測等功能。

4) 就地控制盤的技術要求:《標準》規定了就地控制盤應具有的功能,包括對站臺門進行開關門操作、解除信號系統和站臺門的互鎖關系等功能。

2.6 RAMS要求

《標準》規定了站臺門電氣系統的平均無故障周期FMCB的計算方法,并要求FMCB不應小于100萬次的開關門周期。

FMCB=C/F

式中:

C——電氣系統在所有門單元總的運行周期(單位時間內);

F——電氣系統在所有門單元總的故障次數(單位時間內)。

其中,C、F一般按整線范圍內以一年為統計周期進行統計。

《標準》規定了站臺門電氣系統中安全相關的功能宜滿足SIL2(安全完整性等級2)的要求。站臺門設備是否正常運行會直接影響到列車的正常運行,在CJ/T 236—2006中無安全完整性等級的要求,而國家標準對站臺門的可靠性、安全性提出了更高的要求。

2.7 檢驗規則

站臺門電氣系統包含供電電源裝置、中央控制盤、就地控制盤、DCU等多個部件,需要對整個電氣系統進行系統組合試驗。系統組合試驗要求在部件按相應產品標準完成型式檢驗后進行。只有電氣系統在樣機通過組合試驗鑒定后,其各部件方可進行批量生產。

2.8 檢驗方法

系統組合試驗包括控制試驗、通信試驗、狀態監視及事件記錄試驗和故障診斷試驗。該試驗在站臺門樣機整機上進行。樣機整機包括1套站臺門門體、中央控制盤、就地控制盤、DCU、傳動裝置、電機和供電電源裝置等。

部件試驗包括部件功能試驗、絕緣耐受試驗、電磁兼容試驗、防塵防水試驗、沖擊振動試驗和高低溫等其他環境試驗。部件部分功能試驗內容與系統組合試驗有些重疊,但兩者在檢驗重點和檢驗方法上是不同的:系統組合試驗是所有部件組成系統后測試系統功能是否正常,部件功能試驗是通過測試工裝或配試設備測試該部件功能是否正常。

3 結語

此次《標準》的制訂,是對近10年軌道交通站臺門電氣系統的全面梳理,明確了產品技術要求、試驗方法和RAMS等要求;可為指導企業產品設計和制造,幫助用戶驗收和使用發揮積極作用;并使站臺門行業朝健康、有序、穩定、持續的方向發展。