青島市董家口站綜合交通樞紐國鐵與地鐵一體化設計研究

任少偉

(中國鐵路設計集團有限公司, 300251, 天津∥高級工程師)

現代鐵路客運車站一般是由國家鐵路(以下簡稱“國鐵”)、城市軌道交通、道路公交、出租車等交通方式共同構成綜合交通樞紐,不同交通方式間的銜接與鐵路車站用房的布置密不可分[1]。隨著城市的發展,鐵路客運站旅客運輸量增大,鐵路與市內各種交通方式的換乘客流量也將增加。火車站周邊區域客流量大、換乘方式多、交通壓力大,往往容易形成交通瓶頸。采用一次規劃、分步實施的方式統籌建設綜合交通樞紐,對國鐵、城市軌道交通的車站用房進行一體化設計,可較好地解決火車站區域的交通換乘問題,進而提升區域交通能力和城市形象[2]。

目前國內大多數城市的國鐵、城市軌道交通相互獨立,兩者間存在政策規劃不同步、運營組織不統一、交通基礎設施不完善、信息平臺等資源不共享等問題。所謂綜合交通樞紐一體化,就是從資源系統優化的角度,統籌綜合交通樞紐內各種運輸方式的規劃建設和運營管理,劃清工程界面、投資界面和運營界面,實現各種運輸方式的無縫銜接和資源的優化配置,以充分發揮綜合交通樞紐的組合優勢和整體功能,全面滿足多樣化的運輸需求。本文對青連鐵路董家口站和青島地鐵13號線(原青島市紅島—膠南城際軌道交通二期工程)董家口站的一體化設計進行研究。

1 國鐵、地鐵車站一體化發展的思路及存在問題

1.1 一體化發展思路

從當前國內高速鐵路的發展趨勢看,鐵路客運樞紐在規劃上呈現出功能一體化、銜接軌道化、布局立體化和換乘人性化等發展趨勢[3]:

1) 功能一體化:在鐵路樞紐提供多種交通方式,將城市軌道交通車站和其他各種交通設施與鐵路樞紐站的建筑主體進行一體化設計,采用立體化布局模式,各種交通方式間以垂直換乘為主。

2) 銜接軌道化:呈現中長途出行高鐵化、中短途出行城際化、城市銜接地鐵化的發展趨勢。建設樞紐站快速集疏運系統,鼓勵采用軌道交通解決樞紐核心區行人的快速集散要求。

3) 布局立體化:鐵路客運站樞紐基本實現了“高進低出”的空港化布局理念,此外,其主體建筑還向地下、地上挖潛,停車場等靜態停車設施靈活設置其中,形成多層立體樞紐,使土地利用集約化。

4) 換乘人性化:城市內的大型綜合交通樞紐均深入落實“零換乘”、“無縫銜接”等規劃理念,盡可能為乘客出行提供方便。

1.2 一體化發展存在問題

國鐵、地鐵車站一體化發展受城市規劃、現狀地形、建設時序、產權歸屬、換乘條件、周邊銜接等條件影響,存在諸多問題。在設計過程中應進行統籌考慮、系統設計[4-6]。

1) 產權歸屬:國鐵線路的運營、維護均由國鐵集團下屬的鐵路局負責,由鐵路局管理國鐵線路用地范圍內的一切有關活動;城市軌道交通線路則由各個城市的地鐵運營公司運營和維護。兩者的管理模式和管理范圍差異較大,一體化建設后,在產權劃分上存在困難。

2) 建設時序:國鐵線路大多負責區域性的運輸任務,其建設一般由國鐵集團牽頭、地方政府配合,由國鐵集團控制建設進度;城市軌道交通線路則單純服務城市內的乘客運輸,一般由地方政府主導,根據地方財政能力擇機開展線路的建設工作、控制建設進度。目前,大型綜合樞紐的設計思路多數以國鐵站房為主,根據國鐵線路建設條件包容性預留城市軌道交通車站或下穿區間工程。

3) 建設階段坐標系不統一:國鐵線路由于為跨地區建設,多采用1980年西安坐標系、1954年北京坐標系等國家坐標系統;城市軌道交通線路則多采用城市坐標系統。坐標系統不統一將給一體化設計帶來一定的麻煩。

4) 其他問題:由于國鐵客運站和城市軌道交通車站分屬不同的建設單位管轄,設計、施工、監理等單位也不同,在一體化工作開展過程協調難度大大增加;同時,由于建設單位的立場不同,也會就某一問題產生不同意見,進而影響一體化方案的實施。

2 董家口站的樞紐一體化設計

2.1 董家口站樞紐場址概況

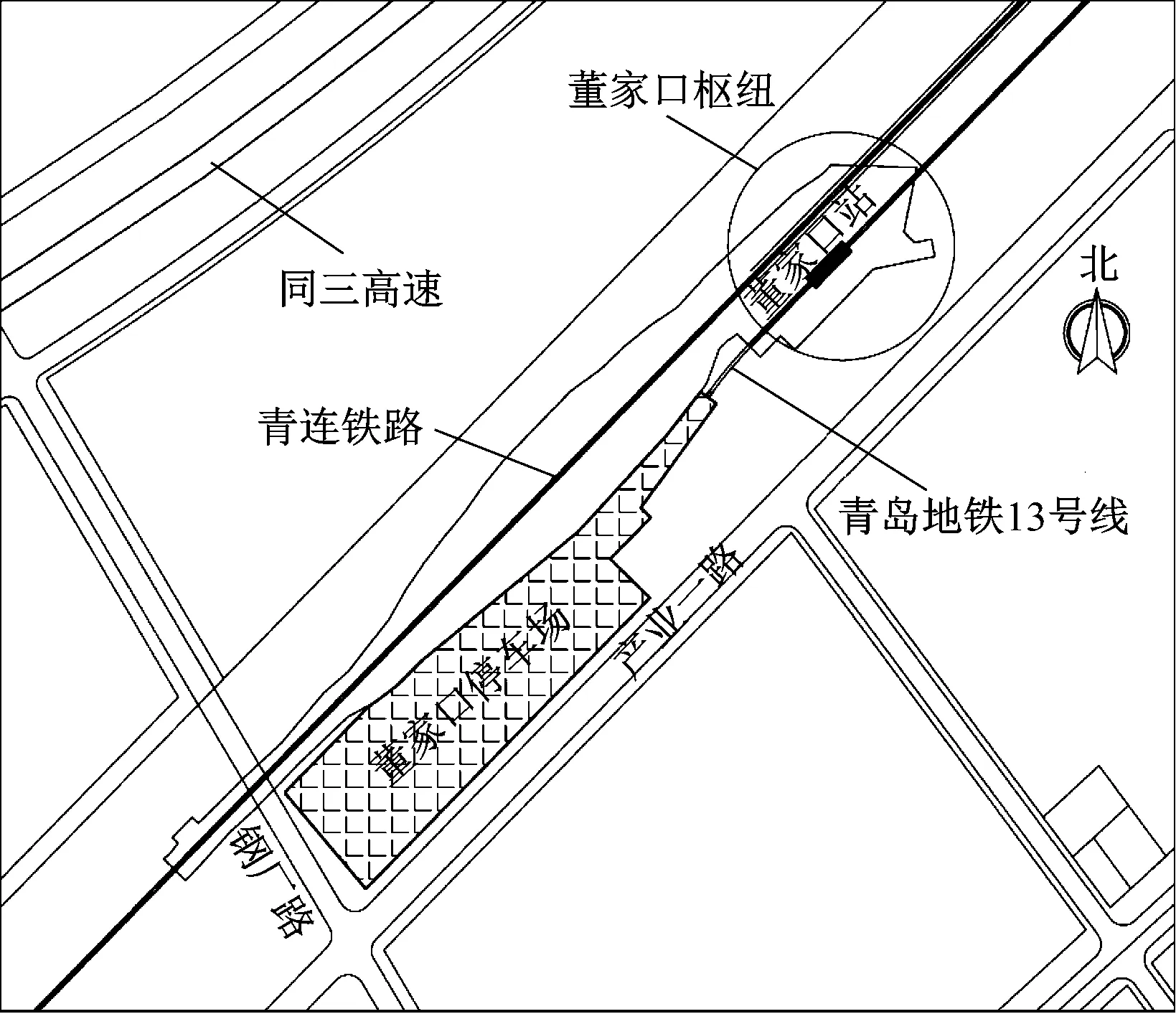

董家口站樞紐位于山東省青島市膠南市封家官村西北側0.6 km,北距同三高速公路0.7 km,東北距藏南鎮約11.0 km,東距在建的董家口港約8.0 km。該樞紐定位為董家口港城的門戶,包含了青連鐵路的董家口火車站及青島地鐵13號線董家口站。如圖1所示,董家口站樞紐為青連鐵路的中間站,規劃為客貨兩用站[7],站房為下進下出的地面側式站,遠期規劃形成集城市軌道交通等多種交通方式為一體的中型綜合樞紐;地鐵13號線董家口站為地鐵13號線的終點站,站型設計為側式高架站,站后接出入線直接進董家口停車場[8]。

圖1 董家口站樞紐場址示意圖

2.2 董家口站樞紐規劃概況

董家口站樞紐規劃目標是:依托董家口火車站及地鐵13號線董家口站的建設,合理組織站前交通,并提出站前商務片區的功能定位,明確樞紐的發展要求,合理開發利用區域空間資源。該樞紐的功能定位為:董家口港城的門戶地區[9];臨港產業區北區擬發展成為以裝備制造、氫能和智能產業、綜合物流為主導產業的臨港產業拓展提升區,該樞紐是臨港產業區南區產業鏈條延伸的空間載體。此外,董家口樞紐還是臨港產業區的對外綜合服務中心,以及產業研發和物流配套基地。

2.3 換乘系統分析

綜合樞紐進行換乘系統設計時,應側重鐵路客流與公共交通客流之間的換乘,優先考慮公共交通設施布局,最大程度地滿足絕大數人的交通出行需求。

2.3.1 換乘方式

鐵路客運綜合樞紐的換乘方式與換乘客流量密切相關[10],常用的換乘方式主要有3種:

1) 平面換乘:鐵路乘客出站后通過指示標志隨意選擇換乘方式,換乘方式較為方便。該方式適合客流量較小的鐵路客運車站。

2) 集中換乘;鐵路乘客出站后需進入1個集中疏散區域,在該區域內乘客對換乘方式進行選擇,并通過指引標志到達換乘目的地。該方式目前在國內火車站中較為普遍。

3) 立體綜合換乘:由于換乘交通設施布局的多樣化、立體化,單一的換乘方式難以實現,需要通過建立地下、地上、平面三位一體的立體交通換乘系統,將不同的交通方式進行銜接。該模式廣泛應用于國內大型火車站綜合樞紐中。

2.3.2 客流資料

1) 青連鐵路董家口站客流預測:預計該鐵路站點2025年的旅客發送量為45萬人次,2035年的旅客發送量為58萬人次[7]。

2) 青島地鐵13號線董家口站客流預測[8]:預計2043年早高峰小時該站上行方向(終點站)下車乘客為1 426人,在下行方向(始發站)上車乘客為1 701人,最大的高峰小時斷面客流為1 707人次/h。

由此得到2043年早高峰小時該站的進出站客流為3 127人,取超高峰系數為1.1,則該站的設計客流量為3 440人次/h。

依據上述客流預測數據可知,鐵路董家口站和地鐵董家口站在遠期的客流量均較小,且換乘客流不大,推薦采用平面換乘方案。

2.4 車站一體化設計

針對一體化設計理念,結合現場地形、客流情況及各類交通特點,該樞紐設計統籌布局鐵路董家口站和地鐵董家口站,以及其他公共交通、出租車多種交通方式,實現“功能一體化”[11]。研究的重點是鐵路董家口站與地鐵董家口站之間的布局方案,方便該地區居民合理選擇不同交通方式,實現“銜接軌道化”。具體的方案設計中考慮將國鐵車站布置為下進下出地面側式站,地鐵站布置為高架站,將出租車及道路公交布置于地面,實現“布局立體化”,并進一步合理控制各類交通設施之間的距離,以實現“換乘人性化”。以下就鐵路董家口站和地鐵董家口站的分建方案、合建方案進行闡述。

2.4.1 分建方案

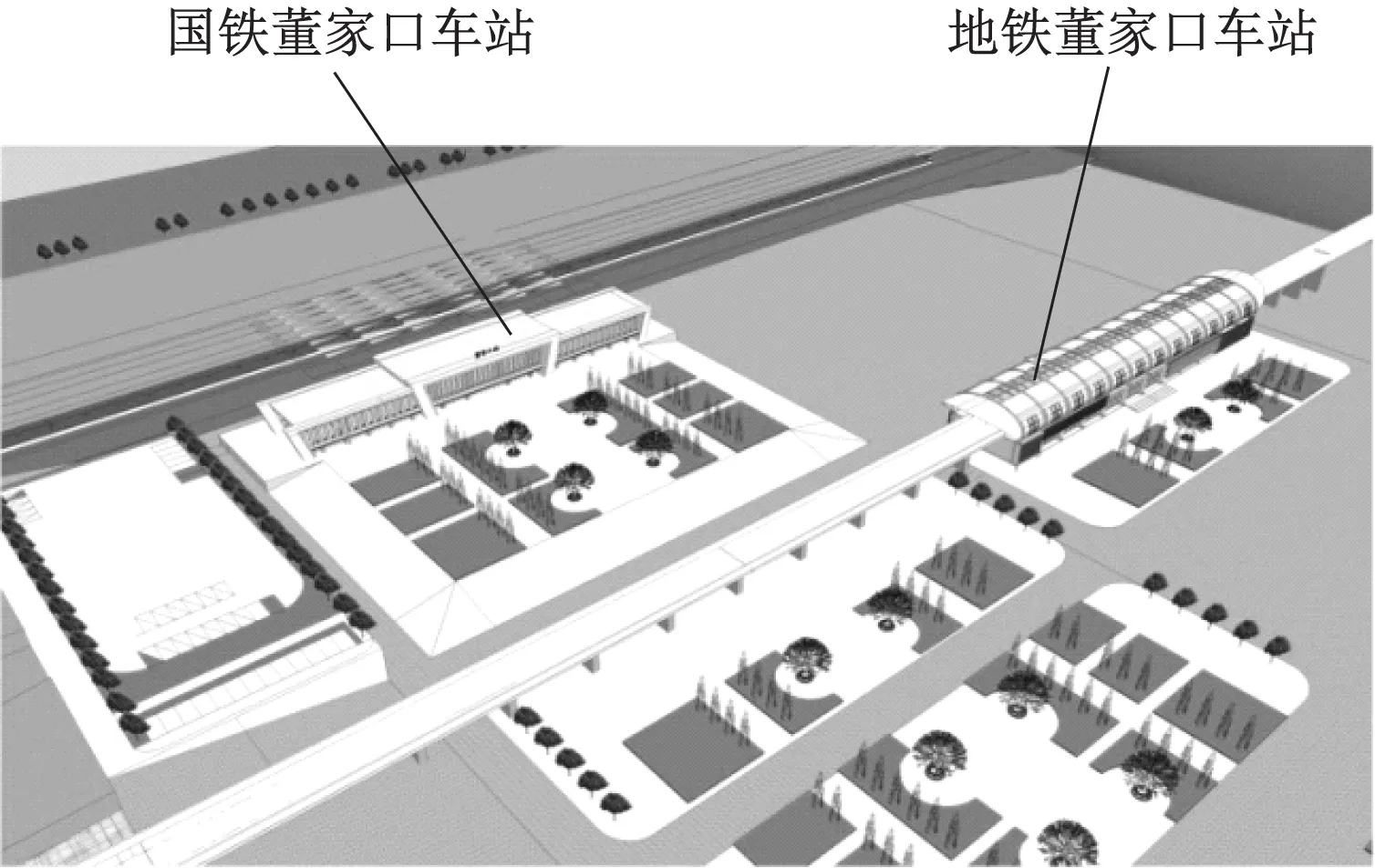

如圖2所示,地鐵董家口站和鐵路董家口站分開設置,其中:地鐵董家口站位于高架2層,鐵路董家口站位于地下1層,地鐵董家口站設置在鐵路董家口站的東南側。通過站前廣場實現國鐵和地鐵間的換乘,運營管理方便。2條線路的建設相互獨立,不受建設時序的影響。地鐵站與國鐵站的直線換乘距離約為100 m,地鐵與規劃的產業一路距離約為55 m。出租車及社會停車場布置于產業一路北側。 該方案的換乘功能稍差,換乘距離較長。

圖2 國鐵、地鐵車站分建方案鳥瞰圖

2.4.2 合建方案

如圖3所示,地鐵董家口站與鐵路董家口站串聯設置。地鐵董家口站為高架2層站,站廳位于1層,站臺位于2層,設備區布置在1層和2層。地鐵董家口站設置在鐵路董家口站的東側,乘客不用出站即可實現換乘,換乘功能好。合建方案下兩站能獨立運營管理,但兩站的設計施工需要同步實施。社會停車場及公共交通停車場分別布設于合建站房站前廣場的兩側。

圖3 國鐵、地鐵車站合建方案鳥瞰圖

2.4.3 方案對比綜述

結合上述方案說明,對上述2個方案進行比較,結果如表1所示。

綜上所述,考慮兩者的建設時序不同,換乘客流不大,為降低工程投資且便于后期產權管理,推薦采用分建方案。

3 結語

為了節約土地資源,提高城市的公共交通服務水平,本文以董家口臨港產業區北區的董家口站樞紐為例,根據城市規劃、地形現狀、建設時序、換乘條件、周邊銜接等情況,對青連鐵路董家口站、青島地鐵13號線董家口站及停車場方案的一體化設計進行研究。通過分析得出以下結論:

表1 分建方案和合建方案綜合比較表

1) 國鐵、地鐵的一體化布局應統籌考慮建設單位的需求、協調各方利益,在滿足使用功能的前提下盡量節約集約用地、減少工程投資。

2) 樞紐站的一體化在設計階段應充分考慮國鐵與地鐵的建設時序、產權隸屬關系、施工條件等因素,綜合確定樞紐布局,科學、合理地劃分工程界面、投資界面及管理界面,制定切實可行的規劃方案。

3) 要編制鐵路客運站的綜合交通一體化規劃方案,解決好不同交通方式間的銜接問題,實現各種交通方式的便捷換乘。