城市信息模型在盾構法隧道工程中的應用*

岳 川 張 凱 區穗輝

(1.廣州軌道交通建設監理有限公司, 510010, 廣州; 2.廣州地鐵集團有限公司, 510330, 廣州∥第一作者, 工程師)

近年來,隨著城市軌道交通建設進程的加快,城市隧道工程建設的管理問題也日益突出。在工程前期調查階段,城市地下空間與地面空間協調不足,二者缺乏銜接甚至相互矛盾,對早期建設的地下空間情況掌握不充分,電力、水務、地鐵、通訊等地下工程建設數據共享不足、溝通不暢、統計口徑和標準不一致等問題嚴重制約了工程建設的進度;在工程建設實施階段,面對建設、勘察、設計、施工、監理、監測、檢測、材料設備供應等多個單位,工程建設僅通過傳統的文字及圖紙形式提供信息,存在時效性差、流程繁瑣、信息失真、效率低下等問題,也給工程的建設及運維帶來了諸多困難。因此,需要采用創新的管理模式及高效的管理工具,消除建設信息的“孤島”,對工程項目的設施實體和功能特性進行數字化表達,構建全壽命周期內工程建設的信息資源數據及管理平臺。

1 城市信息模型概念

城市信息模型(City Information Modeling,簡為CIM)是對BIM(建筑信息模型)相似概念的延展,CIM將BIM的應用從建筑上擴展到市政、城市規劃和道橋等建筑業全領域,將模型的規模從單個建筑或者1個項目群放大到了整個城市[1]。文獻[2]將CIM定義為“BIM技術在非構筑物類設施項目中的應用”。CIM的概念就是將IOT(物聯網)、GIS(地理信息系統)、BIM進行技術融合,搭建一個可以存儲、提取、更新、修改所有與城市相關的信息數字化平臺,以完成數據采集、數據存儲、平臺協同、信息傳遞等功能[3]。

2 CIM在城市隧道工程建設中的應用思路

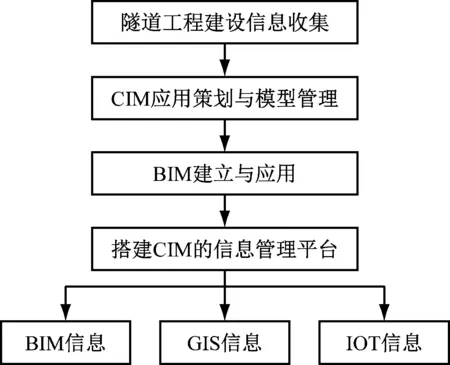

CIM在城市隧道工程建設中應用的主要思路如圖1所示。

圖1 CIM在城市隧道工程建設中的應用流程

2.1 隧道工程建設信息收集

在工程資料收集時,不僅需要收集隧道工程沿線航拍所形成隧道工程附件的三維實景模型,收集GPS(全球定位系統)坐標與城建坐標系轉換的方法、工具,同時各參建單位還需提供工程的基礎資料,主要包括以下方面:

1) 建設單位、監理單位:提供項目信息化應用需求分析書。

2) 勘察單位:提供詳細勘察報告,包括各類圖表(剖面圖、柱狀圖、平面圖)、土工試驗資料等。

3) 設計單位:提供符合建設施工要求和當地審批要求的建筑、結構、給排水、消防、人防、電氣等專業的施工圖紙文件。

4) 施工單位:提供已經通過審批的施工組織設計文件、工程周邊環境(管線、建構筑物、河流、道路交通等)調查報告、工程地質補充勘察報告,以及經評審的工程重大安全風險分析與評審報告、盾構機適應性評審資料等。

2.2 CIM應用策劃與模型管理

CIM應用策劃宜包括下列主要內容:應用預期目標和效益、應用內容和范圍、應用人員組織和相應職責、應用流程、使用和管理要求、信息交換要求,以及應用基礎技術條件要求(包括軟硬件的選擇、軟件版本)等。

建立工程的建模標準和應用管理的辦法、文件,用以指導項目的應用管理。具體要求如下:

1) 各相關方應明確CIM的應用責任、技術要求、人員配置及其工作內容、崗位職責,設備配置、工作進度等。

2) 各相關方應基于CIM的應用策劃建立如定期溝通、協商會議等的CIM應用協同機制, 建立模型質量控制計劃,規定模型的細度和數據格式,明確模型管理的權限和責任方,并實施CIM應用過程管理。

3) 模型質量控制宜包括下列內容:①瀏覽檢查,保證模型反映工程實際;②拓撲檢查,檢查模型中不同模型元素間的相互關系;③標準檢查,檢查模型是否符合相應的標準或規定;④信息核實,復核模型的相關定義信息,并保證模型信息準確、可靠。

4) 結合CIM應用目標對CIM應用效果進行定性或定量評價,并總結實施經驗及改進措施。

城市隧道工程建模標準管理方案主要內容包括:軟件要求、資料輸入、模型構件分類、模型拆分、模型扣減、模型精細度、模型構件命名、模型屬性信息、模型色彩規定、模型交付物命名規則、模型輕量化處理方式、文件與文件夾命名和交付規定、模型搭建等。

2.3 BIM模型建立與應用

創建BIM是創建、管理和使用信息的過程[4],其目的是成為存儲信息的載體。BIM模型的核心不是工作客體建筑物的虛擬/數字模型本身,而是支持設計、施工、運維決策和實施的存放在模型中的信息(建筑、結構、給排水、消防、人防、電氣、規范、標準等),信息才是BIM的真正核心。

2.3.1 BIM模型的建立

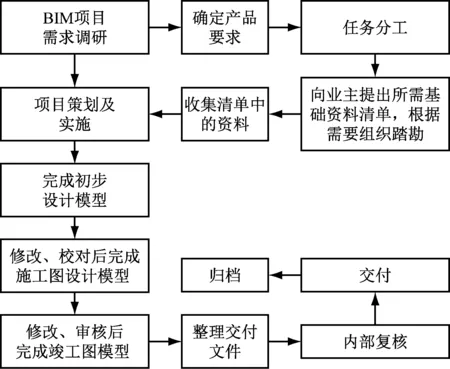

BIM技術采用Bentley作為基本建模軟件,采用Navisworks作為碰撞檢查軟件和模型輕量化瀏覽軟件,采用AutoCAD作為電子圖紙處理軟件,將工程前期收集得到的工程資料文件及數據格式進行整理、分析和處理,其建模流程如圖2所示。

BIM模型建立的重點是確定以下內容:

1) 城市隧道工程模型文件命名規則。包括項目、線路、施工部位、分部工程、時間版本等基本要素的命名。

2) 模型分類。主要有水文地質模型、周邊環境模型、機械設備模型、工程建筑模型等。

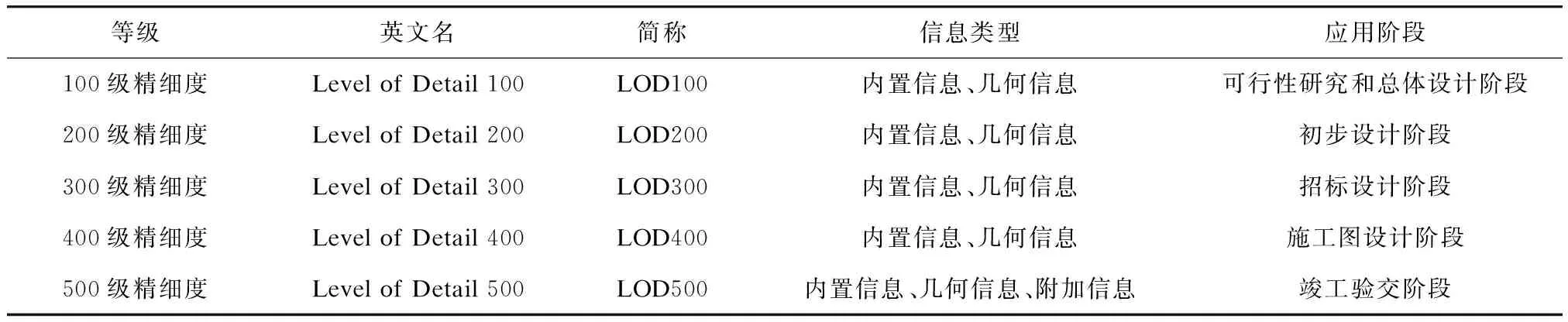

3) 模型的精細度及信息。BIM模型的精細度分為5個等級(見表1),分別用于項目的不同階段;其中,100~400級精細度4個等級的非幾何信息宜全部作為模型內置信息(設計圖紙信息),500級精細度等級的非幾何信息宜包含模型內置信息,同時還應包含模型附加信息(即與模型相關的外部信息)。

圖2 BIM建模流程圖

4) 模型色彩:采用目前運用最廣的RGB色彩模式進行設置。

2.3.2 BIM模型的應用

1) 通過建模,可將圖紙出現的錯漏碰缺問題一一檢查出來,形成設計圖紙審查報告,輔助施工圖會審,并提出解決問題的參考建議。

2) 根據隧道工程與地下結構、周邊管線和建構筑物的基礎模型進行碰撞檢查分析,形成模擬碰撞檢查報告。及時調整隧道的線路設計,避免實際施工時發生結構碰撞問題,以減少設計變更,避免延誤施工進度。

表1 BIM的精細度分級及其信息類型

3) 將工程相關模型按工序進行拆分后做出工序分層圖。用模擬施工動畫的方式替代傳統的文字、表格的描述,形象地展現施工方案及各節點的動態施工過程,顯著提高了方案交底的交流效率,有效避免工程質量問題。

4) 建模完成后,通過建模插件或工程量計算軟件進行工程量計算,對現場工程量、模型實物量、合同清單量進行對比,不僅可以幫助施工單位進行成本管理,還可以幫助建設單位進行投資控制。

5) 根據經審核的施工進度計劃進行施工工序模型分析,驗證工序安排及各工序節點時間的合理性,輔助施工進度計劃驗證及進度控制。

2.4 搭建CIM的信息管理平臺

搭建CIM的信息管理平臺的核心技術涉及IOT、GIS、BIM及其集成技術。CIM的信息管理平臺作為一個可以存儲、提取、更新和修改隧道工程建設相關信息的可視化平臺,需要完成數據采集、數據存儲、平臺協同、信息傳遞等多項功能。

1) 將BIM技術應用到隧道工程中,使得隧道項目的設計、施工、運營等過程以信息化的模型呈現出來[5]。

2) 結合GIS技術,通過采用空間或地理坐標處理數據的信息系統,可以抓取、儲存、修改、分析、管理和展示所有地理信息;GIS中的信息可應用于CIM的信息平臺中,以數據庫技術、三棱柱地層建模技術、實體造型和動態可視化技術為基礎,整理隧道的時空數據,實現隧道施工、隧道監測等實時動態數據的規范管理。

3) 對隧道的時空建模和可視化顯示,以及動態展示施工進度、時空查詢與分析等問題進行深入研究[6]。在工程建設及運維階段,通過物聯網技術,將人員、建筑、設備、設施等數據信息在CIM中呈現出來。由于這些信息動態變化,引入IOT技術可實現完成環境和物質實體動態信息、BIM靜態信息的二者間的關聯[7],最后形成可視化的信息存儲、提取、交流平臺。這是隧道工程建設CIM概念應用的核心理念。

3 CIM的應用實例

某隧道工程線路總長約為6.778 km,采用盾構法施工。隧道沿線為城市的已建成區級交通干道,人員和機動車密集,地下管線眾多,周邊建(構)筑建密集。該工程的水文地質條件復雜:線路處于軟弱淤泥地層、富水砂層、巖溶地層、斷裂破碎帶以及上軟下硬復合地層,還需要穿越地鐵、鐵路、房屋、高架橋及河流,工程建設管理風險非常大。

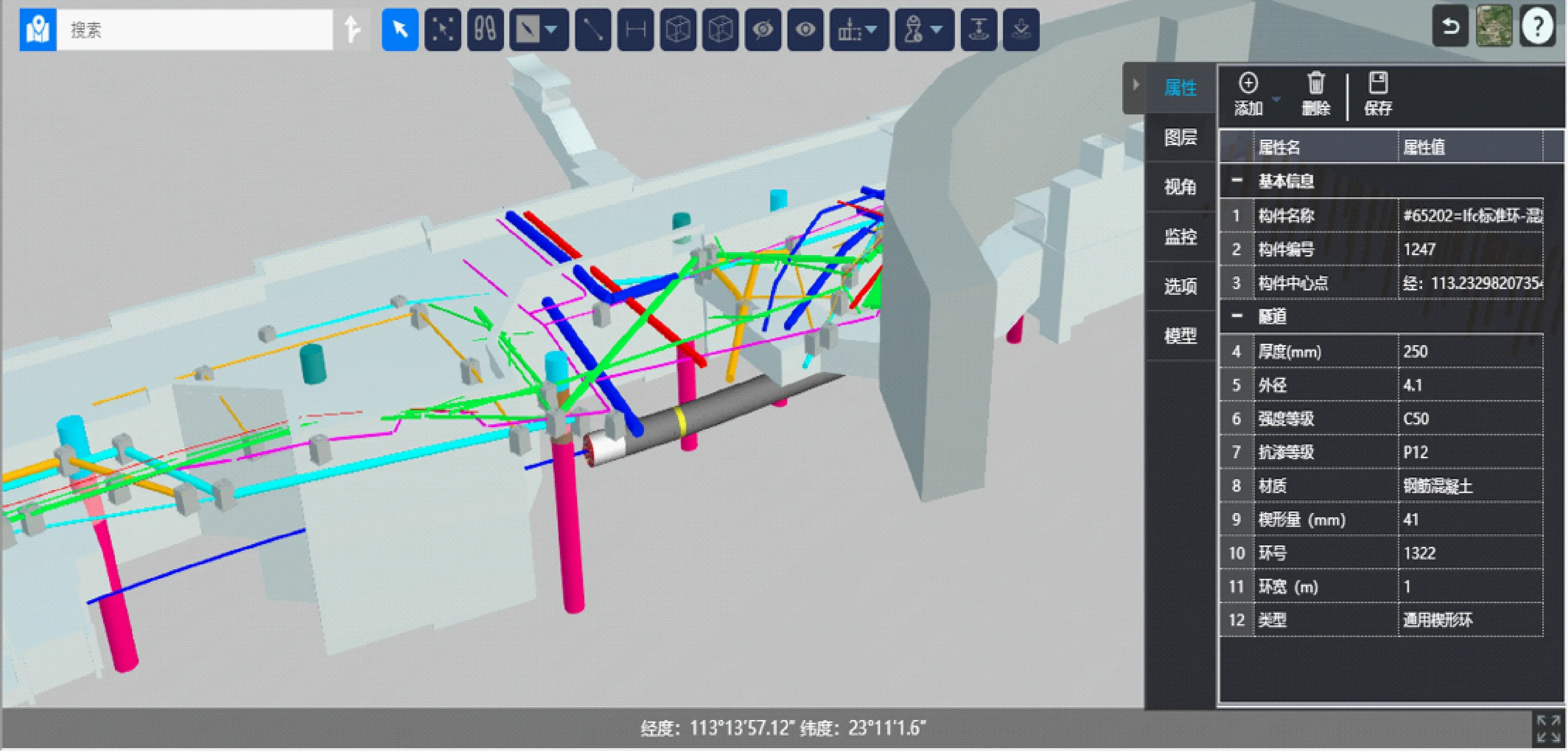

秉承“地質是基礎,設備是關鍵,管理是根本”的隧道工程建設管理理念,該工程的CIM搭建了基于IOT的BIM+GIS三維可視化數據管理平臺[8]。通過集成盾構施工監控系統,在平臺中建立了三維仿真施工模擬空間, 將隧道工作井、隧道區間地質及附近管線、地鐵隧道等BIM模型在上述模型應用空間進行集中展示。該CIM平臺運用GIS地圖技術概覽全局,可快速瀏覽任意位置、任意圖標對應的數據情況。GIS技術將地圖獨特的視覺效果與BIM的數據庫操作功能相結合,將BIM數據帶入到地理坐標下的可視化空間內,實現對宏觀GIS環境和微觀地下模型結構的全盤掌握、統籌安排,達到施工現場地表、地下一體化管理的目的,實現了更精準、更完善的信息匯集、累積與分析,實現了科學化、可預見性的工程管理。

3.1 CIM中BIM技術的應用

在城市隧道工程建設模型數據庫構建時,主要包括水文地質、周邊環境、盾構機設備、工程主體建筑結構模型等方面。

3.1.1 水文地質模型

依據水文地質詳細勘察及補充勘察資料對隧道工程沿線的水文、地質進行建模。其中:水文屬性主要包括水位埋深、標高、類型及地下水補給排泄方式等;地質屬性包括天然密度、含水量、孔隙比、粘聚力、內摩擦角、壓縮系數、壓縮模量、變形模量、滲透系數、承載力特征、巖土的等級分類等。

3.1.2 周邊環境模型

依據周邊環境調查報告對周邊的建構筑物、管線、道路、河流等使用三維實景建模技術實現快速建模[9]。然后在單體化處理后添加相關的信息,其中:建構筑物屬性包括建筑物結構平面坐標、基礎結構類型、地下結構深度、結構形式、建設時間、建筑用途、產權單位及及其聯系電話等;管線屬性包括坐標、高程、規格、材質、管線類型、建設時間、產權單位/人及其聯系電話等;道路屬性包括尺寸、交通流量、結構形式、產權單位及其聯系電話等;河流屬性包括水流、河道跨度、深度、河堤形式、河堤管理單位及其聯系電話等。

3.1.3 盾構機模型

依據盾構機適應性評審資料分別對刀盤、刀盤驅動系統、螺旋機、泥水循環系統、注漿系統、人形閘、拼裝機等盾構機機械進行模型創建。其中:刀盤屬性包括刀盤形式、直徑、開口率、刀具配置、強度、刀具高差等;刀盤驅動系統屬性包括功率、額定扭矩、脫困扭矩、轉速、軸承設計壽命等;螺旋機屬性包括功率、最大扭矩、轉速、輸送量、直徑等;泥水循環系統屬性包括進排漿管理直徑、進排漿泵功率;注漿系統屬性包括注漿管徑、注漿泵功率;人形閘屬性包括形式、直徑、工作壓力、容量等;拼裝機屬性包括形式、抓緊設備、自由度、旋轉角度、縱向行程等。

3.1.4 主體建筑模型

依據設計圖紙文件創建工作井及管片模型,其屬性包括設計結構尺寸、三維坐標、結構強度、厚度等。

3.2 CIM中GIS技術的應用

根據隧道工程施工前經專家評審的《工程重大安全風險分析與評審報告》內容,運用GIS+IOT技術可在地理空間數據中建立盾構機數據孿生體,建立隧道建設仿真虛擬空間(見圖3),對城市隧道工程建設風險分布信息、盾構機實時掘進的地質信息、盾構機周邊環境的信息及空間關系信息等地理空間數據進行管理,實現三維可視化、動態的施工管理分析,可持續地對安全風險進行動態管控[10]。

3.3 CIM中IOT技術的應用

運用IOT技術建立的盾構遠程監控界面,可直觀地查看盾構施工進度情況、刀盤參數、機械設備運行參數、盾構導向數據等信息[11],實時監控盾構掘進參數、設備故障及運行狀態、盾構掘進偏差等情況,并對盾構機刀盤、泥水、注漿、導向等設備的掘進參數進行分析,以達到精細化管理的目的。

4 結語

CIM融合了BIM、IOT和GIS的技術特點,利用BIM技術構造建筑工程項目各種相關工程數據模型,以IOT技術建立隧道施工機械的數字孿生體,最后在集成GIS的地理空間信息后建立三維仿真虛擬空間,采用數字化方式表達工程項目的設施實體和功能特性,實現了三維可視化動態施工管理分析、多參與方協同和信息共享的目標。

圖3 隧道建設的仿真虛擬空間界面截圖

基于CIM技術,未來的發展主要有以下幾個方面:①移動新生活,隨著5G技術和移動智能終端的普及,開發手機App(應用程序)平臺;②物聯網,可將監控器和傳感器放置在建筑物的任何地方,并將環境監測、視頻監控、門禁系統等數據進行集成;③大數據-云技術,可收集、存儲數據,建立建筑物的云計算平臺;④建立VR(虛擬現實)或AR(增強現實)技術的隧道建設模擬空間[12];⑤協作式項目交付,可利用BIM技術,滿足建設項目從勘察、設計、施工、運營等各階段信息傳遞的需求,使每個階段有價值的觀點和想法得以保留。