人行橋振動控制研究及TMD性能提升

祁鑫 溫金龍

摘 要:隨著社會進步,輕質、大跨度人行橋越來越多,其低頻、低阻尼的動力特性更容易遭受人致荷載的影響,引發舒適度等振動問題。為了更好地精準評估結構舒適度,系統研究人-結構在耦合系統中的相互作用,認為以M-SD模型來模擬真實行人具備一定可信度。作為人行橋振動控制常見被動減振裝置TMD,從阻尼元件性能提升和質量元件效應放大等方面不斷進行改良并取得了一定的成績。

關鍵詞:動力特性;舒適度評估;TMD性能提升

中圖分類號:U441.3文獻標識碼:A文章編號:1003-5168(2021)08-0079-03

Research on Vibration Control of Footbridge and

Application and Improvement of TMD

QI Xin WEN Jinlong

(School of Civil Engineering and Transportation North China University of Water Resources and Electric Power,Zhengzhou Henan 450045)

Abstract: With the progress of society, the lightweight and long-span pedestrian bridges become normal. Due to the dynamic characteristics (low frequency and low damping), these bridges are more vulnerable to human-induced loads, resulting in vibration problems such as vibration serviceability. For reach an accurately evaluation of the vibration serviceability, the vertical interaction of human-structure has been systematically studied. It is believed that the M-SD model is reliable to simulate real pedestrians and has obtain widely applied. As a common passive vibration device for vibration control, TMD has been continuously improved in improvement of damping components and the amplification of mass component effect.

Keywords: dynamic characteristics;vibration serviceability evaluation;improvement of TMD

1 人行橋發展趨勢

近年來,社會經濟迅速發展,新型輕質高強建筑材料的質量和建造水平逐漸提高,現代化立體交通概念不斷推廣,建筑美學品位提升,使得大跨、纖細以及輕柔等特點正逐漸成為工程結構發展方向[1]。由于城市發展和車道拓寬及人行安全的需要,越來越多的大跨度人行橋出現在人群視野中。剛度較低使得大跨度人行橋在地震作用、風致荷載以及人行荷載等動力荷載作用下易產生振動,引起疲勞性動力損傷問題。這不僅會縮短建筑結構的使用壽命,而且可能導致結構的破壞性損傷,同時振動直接作用于人體時會令人產生不適感,出現舒適度問題。

輕質、大跨等特點使得部分人行橋的一階豎向頻率為1.9~2.5 Hz[2]。已知人行走時活動頻率為1.5~2.5 Hz,人行橋服役期橋面上行人運動狀態各異,當人流較大且其人行荷載頻率等于或接近建筑結構的固有頻率時,橋梁將會發生共振現象,導致橋面板產生較大幅度的振動。這將對行人舒適度產生不良影響,甚至有可能引起人們的恐慌,同時豎向振動過大也增加了結構發生疲勞破壞的可能性,直接威脅行人的生命和財產安全。輕柔、大跨度人行橋由人致荷載引起的問題在實際中不可忽視,這類結構的設計過程中若不考慮正常使用期間可能出現的由人行荷載引發的振動相關問題,那么將可能造成無法預估的重大損失。

2 人行橋振動研究發展方向

人體作為人行橋振動的主要來源,也是人行橋振動的感受體,會根據環境振動情況與人行橋本體產生耦合振動,作為人行橋振動舒適度評估領域的重要課題之一,已經受到越來越多研究學者的關注,人-橋之間存在的明顯相互作用也是當下亟待闡明的問題之一,由于人體是一個復雜的運動系統,除了個體的生理區別外,人類在橋面上的不同活動和行為均會對人行橋的動力特性產生不同程度的影響。以常見的駐留狀態與行走狀態為例,現有設計往往是用等重質量塊來模擬駐留人,用施加在表面的移動步行荷載來代替行人,這種做法忽略了人-結構相互作用,無法真實表現出人-結構耦合振動的影響,不利于精準預測動力響應。

我國學者在此方面進行了大量的理論研究及實驗,旨在揭示人-結構相互作用的本質。李利紅等[3]從理論和試驗兩方面研究人-橋豎向相互作用效應,推導了行人動力學模型的平衡控制方法,認為人-橋相互作用在系統模態質量方面附加質量貢獻率為100%,附加阻尼貢獻與結構振動頻率無關。劉隆等[4]以簡支歐拉梁為研究對象,討論了無阻尼彈性質量和有阻尼彈性質量兩種方法模擬均布人群對其動力特性的影響。張夢詩等[5]利用數值模擬的方式對行人MD及SMD模型在人-結構相互作用中進行了分析,解釋了MD模型的局限性。王彩鋒等[6]針對彈簧-質量-阻尼器模擬行人時模型參數的隨機性論述了該參數變化對于人群-結構耦合動力特性的影響。汪志昊等[7]則通過實驗平臺對比分析3種靜立人體模型的單人-簡支梁耦合系統豎向動力特性,驗證了M-SD模型具有較高計算精度,具備較高的適用性。

3 人行橋振動控制現狀

為了解決過大的振動使結構產生疲勞損壞導致的結構性破壞等問題,往往通過改變結構的自身頻率來避免共振的出現或采用減振裝置減小結構的振動[8]。結構自身頻率的變化可通過增大截面或者改變結構形式等途徑來實現,但此類方法實際效果有限,并且在改造工程中牽連較多、造價昂貴。安裝合適的被動控制系統可以改變整體結構系統特性,實現精準的振動控制。被動控制系統不需要任何外部能量,消除了災難性事件期間能量故障的風險,又因被動控制系統具備裝置構造簡單、價格便宜以及性能可靠等特點,所以在橋梁振動控制領域中得到廣泛應用。而調諧質量阻尼器(Tuned Mass Damper,TMD)作為傳統被動振動控制裝置更為常見。

調諧質量阻尼器由附加質量塊、彈簧及阻尼器組成,其中附加質量塊通過彈簧和阻尼器連接到受控主結構。調整調諧質量阻尼器的質量和彈簧剛度,使得附加TMD的固有頻率與受控主結構的控制頻率相一致。在強迫運動下,質量塊運動產生并傳遞抵抗受控主結構運動的慣性力,利用慣性力使得主結構振動響應的降低。

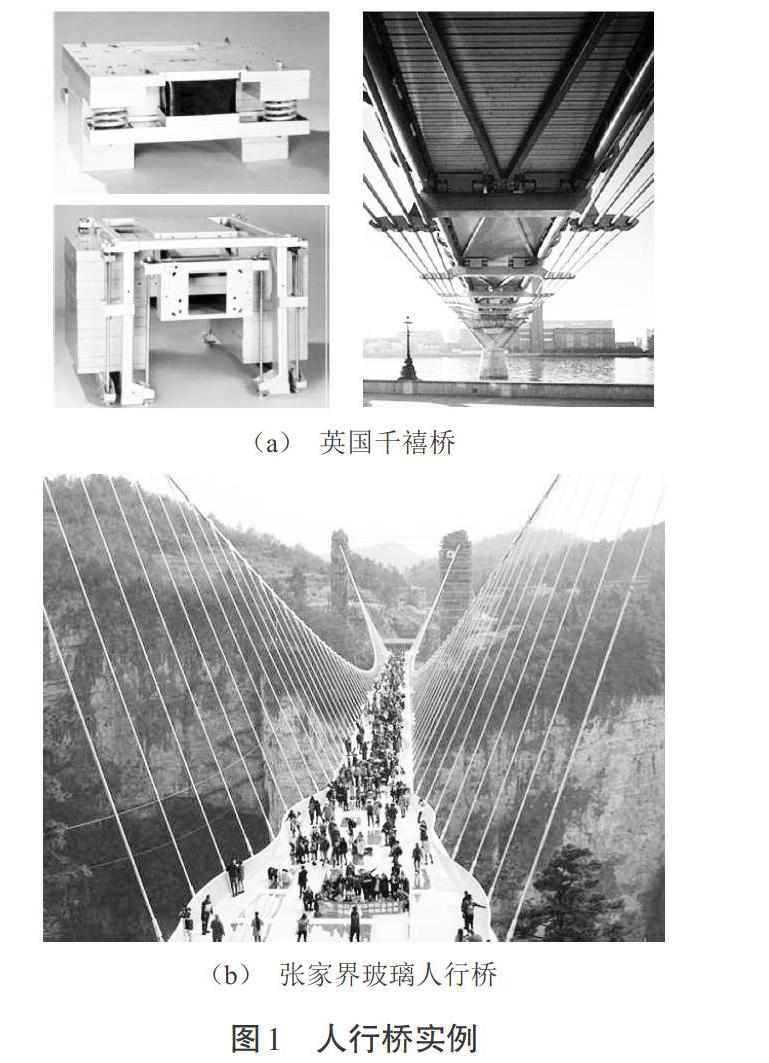

關于調諧質量阻尼器,海內外都存在成功應用的案例,如圖1所示。英國倫敦的千禧橋報道了在觀光游客走動時,橋梁發生了大幅度的擺動,人體震感明顯。通過對千禧橋的檢查和分析,工程技術人員發現產生搖晃的原因是游客步伐頻率接近橋的固有頻率,導致橋梁產生共振,出現大幅的振動。最終,工程人員通過在橋梁的側向和豎向安裝調諧質量阻尼器成功解決了此問題。我國張家界鋼玻璃人行橋在設計之初便考慮到人致荷載及環境風荷載可能帶來的振動問題。首次將電渦流調諧質量阻尼器應用于鋼玻璃人行橋,解決了該橋因跨度大和頻率低的特點帶來的振動控制問題,滿足了振動控制要求,保留了原始的美觀造型,也降低了整體工程造價。

4 TMD裝置性能提升及探索

當TMD偏離設計控制頻率較大時,TMD的減振效果下降明顯。為解決這個問題,通常采用提高裝置阻尼安全儲備[1]或者加重質量塊的辦法保障效果的穩定性。提高TMD阻尼性能方面,傳統TMD主要采用桿式液體黏滯阻尼器,其黏滯阻尼元件存在漏油風險、養護困難、阻尼系數易受溫度影響等問題。為解決此類阻尼器問題,人們研發了一種電渦流阻尼元件,其與摩擦阻尼、黏滯液體阻尼等常見的傳統被動耗能減振阻尼元件相比,電渦流阻尼的產生不依賴于摩擦,也沒有工作流體,具有結構簡單、可靠性高、耐久性好以及阻尼系數易調節等優點[9]。電渦流阻尼技術根據電磁感定律將物體運動的機械能轉化為導體板中的電能,然后通過導體板的電阻效應耗散系統的振動能量。電渦流TMD實現了TMD剛度與阻尼的完全分離,便于后期維護。

提高TMD質量效應方面,杠桿式調諧質量阻尼器(Lever-Type Active Tuned Mass Damper,LT-TMD)及慣容阻尼器技術日漸成熟。王中文等[10]提出了一種杠桿式TMD的設計構型,并應用于懸臂施工階段的某橋梁,評估了其抵抗風致振動的減振效果。李春祥等探討了LT-TMD的動力特性,通過支撐的位置可有效限制彈簧的靜壓縮量,同時保持其控制的有效性,并在此基礎上闡述了LT-TMD及LT-ATMD的控制新策略[11-12]。郭翠翠等[13]則在斜拉索減振控制方面完成了杠桿式阻尼器的工程實踐,針對斜拉索同時存在面內和面外的振動問題痛點,基于杠桿原理綜合黏彈性等多種阻尼元件實現斜拉索面內、面外的有效抑制,且橋面安裝方便快捷,景觀效果好。

郜輝等[14]引入了一種慣性元件“Inerter”,其機構由一個具有兩端節點的線性機械裝置組成。“Inerter”通過滾珠絲杠或齒輪齒條等直線-旋轉轉換傳動機構將端點相對軸向運動轉換為慣性飛輪的高速旋轉運動,增大慣性力效應。該慣性力可產生遠大于自身實際物理質量的慣性(虛)質量,顯著增強結構的振動控制效果。2013年,MARIAN等[15]利用慣性質量放大效應,提出了一種新設計構想,即所謂的調諧質量阻尼慣容器,來增加傳統的TMD質量效應。基于慣性質量的研發阻尼器還有調諧黏性質量阻尼器(Tuned viscous mass damper,TVMD)、調諧慣容阻尼器(Tuned Inerter Damper,TID)以及調諧質量阻尼慣容器(Tuned Mass-Damper–Inerter,TMDI)等形式。

5 結論

隨著社會進步和經濟發展,人行橋輕質、大跨的工程結構特點越來越明顯,低頻、低阻尼的動力特點使得其在正常服役期間更容易遭受由人類活動引起的共振,產生舒適度等不良問題。研究人與結構之間存在的相互作用對舒適度精準評估有積極作用,目前普遍認為M-SD模型模擬行人具備一定的可信度和適用性。作為人行橋振動控制常見被動減振裝置TMD,從阻尼元件性能提升和質量元件效應放大等方面不斷進行改良并取得了一定的成績。

參考文獻:

[1]陳政清,華旭剛.人行橋的振動與動力設計[M].北京:人民交通出版社,2009:50-51.

[2]寇琛.人-橋豎向耦合振動試驗與理論研究[D].鄭州:華北水利水電大學,2020:12-13.

[3]李紅利,陳政清.人-橋豎向動力相互作用效應理論與試驗研究[J].土木工程學報,2014(6):78-87.

[4]劉隆,謝偉平,徐薇.均布人群對簡支歐拉梁動力特性的影響[J].工程力學,2012(8):189-194.

[5]張夢詩,陳雋,徐若天.豎向行人-結構相互作用中的行人MD及SMD模型參數識別[J].振動工程學報,2016(5):814-821.

[6]王彩鋒,高世橋,牛少華,等.行人SMD模型參數對人群-結構耦合動力特性的影響[J].振動與沖擊,2018(3):91-97.

[7]汪志昊,寇琛,劉召朋,等.考慮三種靜立人體模型的單人-簡支梁耦合系統豎向動力特性對比分析[J].振動工程學報,2020(5):952-960.

[8]汪志昊,陳銀,胡明祎,等.機器擾力作用下某廠房樓板豎向振動與TMD減振研究[J].振動工程學報,2019(6):986-995.

[9]汪志昊,田文文,王浩,等.非線性電渦流慣質阻尼器力學性能仿真與試驗[J].哈爾濱工業大學學報,2019(6):171-177.

[10]王中文,劉剛亮,顧金鈞.虎門大橋輔航道橋懸臂施工階段風致抖振的控制[J].橋梁建設,2002(5):50-56.

[11]李春祥,熊學玉.杠桿式調諧質量阻尼器(LT—TMD)新模型策略的動力特性[J].四川建筑科學研究,2003(4):73-75.

[12]李春祥,張麗卿.結構杠桿式主動調諧質量阻尼器的新控制策略[J].上海交通大學學報,2003(12):1895-1899.

[13]郭翠翠,汪正興,蔡欣.斜拉索剛性杠桿質量減振裝置研究[J].世界橋梁,2011(2):48-51.

[14]郜輝,汪志昊.調諧慣容阻尼器對斜拉索振動控制的研究[J].華北水利水電大學學報(自然科學版),2020(1):70-75.

[15]MARIAN L,GIARALIS A.Optimal Design of a Novel Tuned Mass-Damper–Inerter(TMDI)Passive Vibration Control Configuration for Stochastically Support-Excited Structural Systems[J].Probabilistic Engineering Mechanics,2015(38):156-164.