淺析可供性對無意識設計的影響

孫啟明 安徽工程大學藝術學院碩士在讀

王小元 安徽工程大學藝術學院研究生導師,教授

隨著感性消費時代的到來,產品設計的基本使用功能已經難以滿足消費者的訴求,而裝飾主義的設計浮于表面,難以滿足用戶深層次的情感需求。設計終究是為人所服務的,因此設計時需要對用戶進行研究,挖掘用戶潛在需求。這樣的設計才能符合用戶自然的行為特征,滿足用戶的情感需求。

1 可供性理論

1.1 可供性理論概述

可供性理論是由美國心理學家詹姆斯·吉布森在20 世紀50 年代后半期所提出的,是一種描述有機體與環境互惠關系的理論,指環境為用戶提供行動的可能性,是生態心理學的重要概念。生態心理學研究了動物的行為、知覺與其生存的環境,并提出動物可以借由介質中的某種信息,直接感知行為來源的可供性。在原文中,吉布森是這樣描述可供性的:“某個環境的可供性是這個環境給動物提供的行動可能性,可供性既不是單純的客觀屬性,也不是單純的主觀屬性,而是兩者皆有”[1]。

比如一個人在野外看見了一根樹枝,如果他此時感覺到冷,就會利用這根樹枝來生火取暖,此時樹枝提供的可供性就是取火,這是由樹枝可燃燒的客觀屬性和人可以使用工具點火的主觀屬性共同決定的。但是如果他遇到了野獸,會利用樹枝作為武器,所以這個時候樹枝提供的可供性就是成為武器,這時則由樹枝的尺寸、重量等客觀屬性和人可以握持和揮舞的主觀屬性決定。此外,還存在主體的需求驅動和知覺過程兩個因素[2]。

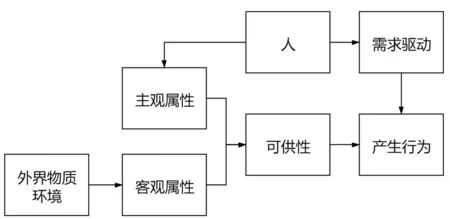

我們可以從上述案例中得出結論:對人這一主體來說,外物提供的可供性存在多種可能,對不同的主體來說感知到的外物提供的可供性也會不同。同時,人需要與外界產生互動,人的行為離不開外界的物質,由此總結出狹義的可供性行為模型(見圖1)。

圖1 可供性行為模型

1.2 可供性在設計中的應用

諾曼在其設計心理學系列書籍中,對可供性做了新的闡釋,從而將可供性的概念引入到設計界,并在后續研究中進一步說明可供性的互惠性在產品設計中體現為“物理約束”,即通過促進或防止某些用戶行為以達到啟發用戶需求的效果。基于諾曼的研究,Rex Hartson 擴展了可供性的分類,定義并使用了4 種可供性類型:認知可供性、行為可供性、感官可供性和功能可供性。Jo-Peng Tsai 等為擴展的可供性理論作了進一步說明:認知可供性是設計中幫助用戶認識、理解產品的設計特征,是提示如何使用產品的線索;感知可供性是指能夠被用戶通過視覺、聽覺等感知到的設計特征;行為可供性是幫助用戶在界面中進行行為動作的設計特征;功能可供性是通過設計特征幫助用戶完成行為,是有目的的行動設計。不同的可供性類型會對產品設計中不同的環節和不同類型的產品起到作用,因此可供性的分類對于產品設計來說是十分必要的,可以幫助設計師更好地理解用戶的需求,在設計實踐過程中更多地為用戶考慮[3]。

產品就像那個樹枝一樣,為用戶提供了多種可能,但還是需要用戶去感知產品的功能,通過用戶的需求驅動和知覺完成對產品的使用。利用可供性去拆解、細化用戶的行為,分析出潛在的需求,可以更好地幫助設計師設計產品,解決用戶在產品使用過程中的問題,滿足用戶在情感上的訴求。

2 無意識設計

不同于其他設計方法,無意識設計并不刻意改變人們的生活方式,而是盡量滿足人們的生活需求,使人們在現有的生活條件中更便利地生活。不需要說明書,僅憑用戶的直覺性行為就可以順利使用產品,以達成目標需求[4]。

3 可供性與無意識設計

深澤直人在《設計生態學》一書中以大量篇幅去描述“affordance”(示能)。他認為“affordance”所呈現的關于人的事實和我們所認定的人類的形象是相反的。這是因為人在對事物進行判斷的時候是根據過去的經驗主觀判斷的,并非在一個完全客觀的角度去分析某個問題。這種客觀就像人的無意識一樣難以捉摸,但是通過研究可供性可以客觀地分析人在種種生活場景下與各種物品所產生行為的原因、目的和動機等[5]。

3.1 可供性在無意識設計中的應用

拉繩CD 機是深澤直人早期的無意識設計代表作(見圖2),同時這也是將可供性理論應用在產品設計領域的經典案例。

圖2 拉繩CD 機

拉繩開關作為一種在20 世紀末常用的開關被人廣泛熟知,人們會通過拉動繩索來打燈或者壁掛風扇。當拉繩出現在墻上時,就為人們提供了作為開關的可供性,想要打開這個“沒有開關”的CD 機器驅動了用戶拉動拉繩的行為。當用戶拉動繩索打開了看起來和排風扇一樣的機器后,音樂似乎就隨著無形的風飄蕩在整個空間里。

深澤直人的代表設計作品,充分利用了可供性理論以激發用戶的無意識行為,看似平淡無奇的設計,卻能使用戶在使用的過程中在內心深處激起漣漪。

3.2 可供性對無意識設計中的影響

可供性理論很大程度上指導并影響了無意識設計,這種影響滲透到了設計的各個環節。在設計立項之初就需要觀察和模擬用戶的行為習慣,研究用戶的行為動機、目的和產品之間的關系,建立可供性的模型,通過這些研究確立產品為用戶提供何種的可供性,最后完成設計[6]。

在無意識設計的產品中,沒有一款產品會被人主動貼上可供性的標簽,但是卻又在用戶毫不自知的情況下存在著一些特殊性質。這種性質會融合在用戶不自覺的行為流程中,很少和印象之類的主觀性掛鉤。很多人會把自己的包或衣服不自覺地掛在椅子上,但是消費者在購買椅子的時候從來不會將是否可以掛包作為評判一個椅子好壞的標準,因為掛包和掛衣服這樣的行為屬于無意識行為,通常是不被用戶自己所察覺的。由于一般情況下可供性涉及的點在用戶行為流程中并不突出,所以可供性并不是決定一款產品好壞的要點,設計者在設計過程中,在了解用戶在其所處環境下的無意識行為流程之后,會將產品所包含的可供性客觀的表現在產品之中。所以當椅子的搭腦被設計的足夠平穩或者存在突出時,用戶便會掛上衣服。可供性不像某種“刺激”,是被強加在用戶行為中的,而是用戶在使用的過程中自然“發現”和“體驗”到的。如此設計者可以在不具有設計的意識下達成用戶需求的目標,完成設計內容,消除設計存在感,將行為融于無意識的設計之中,削弱用戶使用的負擔,增強用戶真正的情感與使用體驗[7]。

4 結語

可供性理論長久以來作為設計領域的重要研究對象,為許多設計領域和設計方法提供了與眾不同的設計角度。在無意識理論和集體無意識理論基礎之外,可供性理論也很大程度地影響了無意識設計的設計方法。無意識設計因此可以圍繞用戶行為而展開設計活動,設計出符合大多數用戶行為習慣的優秀產品。