安徽阜陽古城村遺址2020年考古發掘收獲

姚潔 袁圣濤

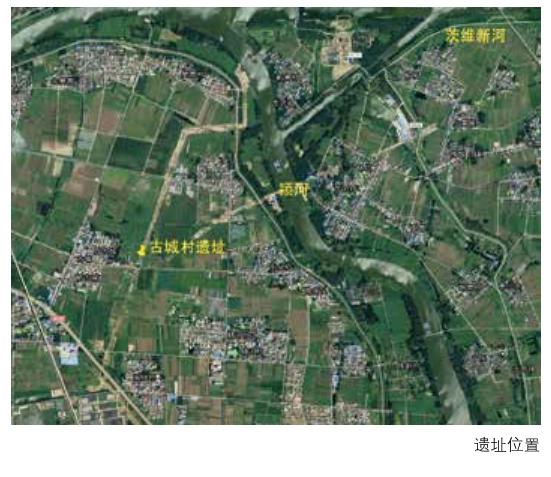

古城村遺址東北為潁河取彎與茨河交匯處,東南為海孜村,西邊為寧老莊鎮,南為泉河,其地理位置與文獻中記載的周王朝通往淮水必經要地妢胡古國以及楚考烈王徙都于阜陽北部、茨河左岸的鉅陽城均有吻合之處。根據安徽省文物考古研究所于2020年4月初組織人員進行區域系統調查并結合《中國文物地圖集》和“三普”相關資料,該遺址分布面積為470萬平方米,核心區面積約為150萬平方米。

發掘概況

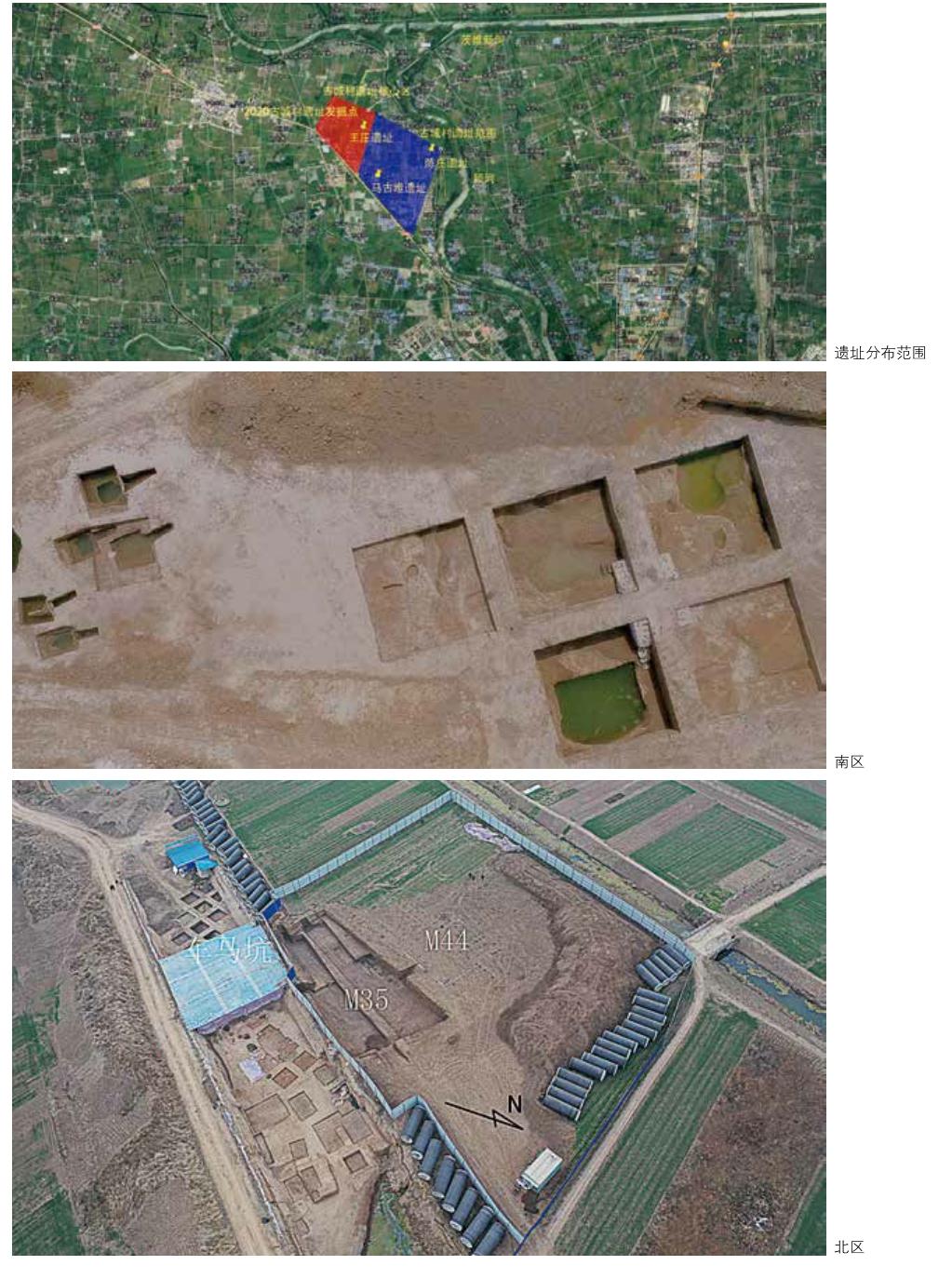

發掘區劃分為南區、北區兩個部分,我們共發掘墓葬46座、灰坑41個,其中殉狗、殉牛祭祀坑共2個、建筑散水遺跡2處、陶窯3處、灶1處、夯土遺跡2處、陶禮器陪葬坑1處、車馬坑1處,發現有仰韶、大汶口、龍山、商周、戰漢、唐宋、明清時期的文化遺存,共出土標本716件。

墓葬有明墓2處、宋墓6處、唐墓3處、漢墓21處、戰國墓葬3處、西周墓葬9處。其中M35和M44為大型甲字型豎穴土坑墓,南北向,并行排列,保存完整,沒有盜洞。M21出土了大量彩繪陶俑和彩繪馬。M8出土彩繪漆棺1具,保存較完整。M9、M24、M27出土有成組銅器,為鼎、盉、敦、壺、盤、鏟等組合,同時出土了谷紋玉璧、玉觹、蜻蜓眼、象牙韘、犀角六博棋、鹿角俑、銅帶鉤、水晶琀、琉璃珠等珍貴文物,大致時代為戰國中期。M24和M27北部發現一處陶禮器陪葬坑。M34南部發現一處車馬坑,車馬坑西邊與M35相鄰。

建筑遺物以板瓦、筒瓦等構件為多,泥質灰陶,上飾繩紋,尺寸約為0.3米×0.4米。還出土了大量豆、盆、罐等,以泥質灰陶為主。

遺址還出土了部分年代較早的器物,可辨器形有鬲(夾砂褐陶,袋足,分襠,疑為晚商風格)、罐(泥質紅陶,籃紋)、鼎(側裝三角形鼎足、鑿形足)與石器。該遺址有早期新石器時代地層。

重要遺跡

墓葬

西周至春秋 M33隨葬品有陶豆1件、陶鬲1件、陶盆1件、陶罐1件。根據隨葬品器形特征及墓葬形制,初步推測M33年代為西周晚期偏早。

M34墓主遺骸尚在,位于墓室偏北,呈南北向,仰身直肢葬,由于年代久遠,多數骨骼破碎,僅有腿骨等比較完整。隨葬器物有陶罐1件、陶豆2件、陶簋1件、陶鬲2件,位于墓主頭部以南位置,部分陶器時代可能偏早,墓葬填土中發現有網墜1件。根據隨葬品器形特征及墓葬形制,初步推測M34年代為西周晚期偏早。

M36隨葬器物均位于墓葬西側,有陶簋1件、陶鬲1件、陶網墜2件、陶罐1件、陶豆1件。根據隨葬品器形特征及墓葬形制,初步推測M36年代為西周晚期偏早。

M37墓主遺骸尚在,仰身直肢葬,骨架保存較差,下肢骨不見,肋骨已腐朽,頭骨、肩胛骨、盆骨等保存較完好,隨葬品有陶豆2件、陶罐2件、陶鬲1件。根據該墓與M34的疊壓打破關系,及其隨葬品與墓葬形制,推測M37年代為西周晚期偏晚。

東周 M9墓底中部發現一個腰坑,坑內發現殉狗1具。墓室西壁發現小壁龕,內無器物。隨葬品多位于墓室中部偏南,包括青銅器、玉器、陶器、骨角器等,陶器及骨角器位于銅器與墓室南壁之間。其中青銅器有銅帶鉤3件、銅刀1件;玉器包括玉璧1件;陶器主要為豆,共發現8件,形制規格相仿;發現的鹿角根部有榫卯結構,可能為裝飾品,還發現有琉璃串珠等隨葬品。根據隨葬品及墓葬形制,推測M9為東周時期墓葬。

M24發現墓主人遺骨一具,頭向南190°,仰身直肢葬,骨架破損嚴重,僅存部分頭骨、數枚牙齒、肢骨、盆骨,位于墓室中部偏西。隨葬品多位于墓室中部偏南,包括青銅器、玉器、陶器、骨角器等,其中陶器大多破碎,青銅器陳放于墓主南部,器形有鼎、壺等,還發現有鐵鼎一件,與銅器陳列于一處。根據隨葬品及墓葬形制,推測M24應為東周時期墓葬。

M27 墓底中部發現一個腰坑,坑內有動物骨骼。發現墓主人遺骨一具,頭向196°,仰身直肢葬,骨架破損嚴重,頭骨、肢骨、盆骨僅存部分,還有牙齒數枚。隨葬品多位于墓室南部,由南向北分別為青銅器、骨角器以及小型玉器。青銅器成組出土,有銅鼎、銅盤、銅壺、銅敦等,還有銅車軎、蟻鼻錢,以及部分小型裝飾品如銅帶鉤;玉器有玉璧、串飾、玉網墜等;成組放置的青銅器北部有3根鹿角,鹿角部分有榫卯結構,鹿角下放置了9個陶燈。

陪葬坑

陶禮器陪葬坑 遺址北區范圍內發現一座陶禮器陪葬坑(K1),位于M24、M27正北約2.4米處,可能是M24和M27的陪葬坑。共出土37件陶器,其中包括12件陶鼎、4件陶壺、2件陶簋、4件陶敦、2件陶簠、1件陶罐、1件陶瓿、2件陶豆、2件陶盒、2件陶斗、2件陶匕、3件陶盤。結合器形、器物組合等因素,初步推斷該坑年代為春秋晚期。通過對M24、M27出土的銅器進行X射線拍攝,發現銅器器形和紋飾基本明晰,且與其他遺址出土相似陶器進行對比,兩座墓葬的年代可定為春秋晚期。該禮器坑出土的部分器物形制特殊,在安徽屬首次發現。

車馬坑 車馬坑位于發掘區北區,其南部邊界距離008鄉道116.8米。2020年8月1日—9月30日,我們對打破車馬坑的晚期堆積進行了清理,該車馬坑東西目前殘長為16.5米,南北寬為7.55米,開口距地表2.4米。現存車馬坑深度為1.2—1.5米。

車馬坑平面呈長方形,自西向東排列有四輛馬車。第一、第二輛馬車有兩匹馬,馬頭之間相距40—45厘米。第三輛馬車有四匹馬,馬頭之間相距90—100厘米,該車東面還有一輛馬車,也是由兩匹馬拖曳。觀察該車馬坑馬車馬匹的設置,自西向東馬匹分別為兩匹、兩匹、四匹、兩匹,初步認為該車馬坑為整車埋放,車馬基本結構為轅(辀)、輿、軸、輪、衡構成。轅跟軸十字相交,輿置于其上,輿近方形,輿后中部設門。

目前車馬坑內發現馬10匹、車4輛,坑內發現有車輿、車衡、車軛、車轅的痕跡,還發現青銅蓋弓帽、銜環、車門飾、車軎等構件。由于受晚期堆積破壞,且該遺址緊鄰潁河、茨河等流域,地下水位極高,埋藏環境惡劣,一些銅構件可能移位,部分馬頭損毀,僅存牙齒和碎骨,在車馬坑東部溝內的剖壁上,我們發現了4號車車輪的灰痕。

根據車馬坑填土中出土的陶片以及周邊M34、M37出土器物的大致時代,我們初步判斷該車馬坑大致年代為戰國時期。

初步認識

車馬坑功能及規模

車馬埋葬遺跡分為車馬殉葬遺跡和祭祀遺跡兩類,西周時期無鼎小墓均無車馬坑和車馬器,一鼎至三鼎墓大多有車馬器,但很少有車馬坑,五鼎或五鼎以上的墓幾乎都有車馬坑,只是殉車、馬的數量有等級差別,東周時期九鼎墓有單獨的車馬坑并隨葬車馬器。(李媛:《楚墓車馬隨葬研究》,重慶師范大學博士學位論文,2013年)

鄭若葵先生在《論中國古代馬車的淵源》一文中曾依據車馬是否共存將車馬坑分為車葬坑、馬葬坑和車馬合葬坑三類。又以同位坑、異位坑來界定車馬坑的功能,認為“異位葬的車坑、馬坑,大多具有祭祀意義,僅個別具有殉葬意義”,“同位葬的車坑、馬坑,一般只具殉葬的意義”。古城村遺址車馬坑西邊3.68米處,即在引江濟淮管線紅線范圍以內,我們通過勘探和初步發掘,發現了兩處甲字型墓葬,分別為 M35和M44。M35全長32米,開口距地表2.6米,7.3—7.5米見槨板,根據其上壓文化層年代,應不晚于東周,可能為商周時期。M44開口距地表2.8米,9.12—9.15米見槨板。M35在引江濟淮施工紅線58米寬度范圍內,目前僅發掘到露出開口線位置。M35與M44平行分布,兩墓間距6.75米。M44僅探出范圍,因不在紅線內,所以未下挖。

大墓的發現也充分證明了古城村遺址車馬坑的性質為殉葬。先秦時期真車實馬陪葬主要見于帝王諸侯陵墓中,而我們在對古城村遺址車馬坑的發掘過程中發現了完整的車輿、車輪木質灰痕、整馬骨架,據此我們初步推斷該車馬坑的主人應該不低于諸侯級別。

古城村遺址的性質

史書記載阜陽地區為“胡國”的所在地,如《史記·越王勾踐世家》司馬貞《索隱》曰:“宗胡,邑名。胡姓之宗,因以名邑。杜預云‘汝陰縣北有故胡城是。”《太平寰宇記》卷十一《河南道》:“春秋昭公四年,‘楚子、胡子伐吳。杜預注:‘胡國,汝陰胡城是也。”古城村遺址有相當數量的兩周時期風格的遺物,這是淮河中游地區第一次如此大量且集中的出現,遺址應與文獻記載的“胡國”有一定的關聯。

古城村遺址陶禮器坑中陶器風格和墓葬中隨葬鹿角鎮墓獸的習俗與冢十包楚墓、紀城楚墓一致,大量蟻鼻錢的出土也反映了古城村遺址與楚文化有密切的聯系。《史記·六國年表》《資治通鑒》等記載楚考烈王十年“徙于鉅陽”,繆文遠在《七國考訂補》中認為鉅陽大致位于“今安徽阜陽城北”。陶禮器坑、車馬坑、高等級甲字形大墓的出土,表明古城村遺址在兩周時期曾擁有舉足輕重的地位,很可能為文獻記載中的鉅陽城。楚王遷徙鉅陽城后不久,可能出于長遠考慮及“營都必占卜”,決定以壽春城作為新都。由于壽春城的營建工程量巨大,楚遷徙至鉅陽城期間必已開始修建(陳立柱:《楚考烈王“徙于鉅陽”有充分事實根據》,《學術界》2012年第11期)。楚遷至鉅陽,很難同時耗費巨大的物力去營建兩座都城,很可能沿用了原先胡國的都邑作為鉅陽城。徐少華在《楚都鉅陽及其相關問題考辨》一文中認為鉅陽城為陪都。從古城村遺址出土高規格的墓葬、車馬坑、陪葬坑的情況看,陪都很難達到如此規格,鉅陽城應該為楚國的都邑。

(作者姚潔為安徽省文物考古研究所文博館員;袁圣濤為西北大學文化遺產學院碩士研究生)