地面覆蓋方式對馬鈴薯產量和水分利用效率的影響

黃凱 何萬春 權小兵 韓儆仁

摘要:田間試驗研究了露地種植、秸稈覆蓋和地膜覆蓋對馬鈴薯產量和水分利用效率的影響。結果表明,秸稈覆蓋和地膜覆蓋均顯著提高了馬鈴薯地上地下生物量,同時也提高了馬鈴薯塊莖產量和水分利用效率。與露地種植相比,秸稈覆蓋和地膜覆蓋馬鈴薯塊莖產量分別增加55.86%、78.05%,水分利用效率分別提高17.38%、26.13%。

關鍵詞:地面覆蓋方式;馬鈴薯;產量;水分利用效率

中圖分類號:S532? ? ? ?文獻標志碼:A? ? ? 文章編號:1001-1463(2021)06-0004-04

doi:10.3969/j.issn.1001-1463.2021.06.002

Effects of Ground Covering Methods on Potato Yield and Water

Use Efficiency

HUANG Kai, HE Wanchun, QUAN Xiaobing, HAN Jingren

(Dingxi Academy of Agricultural Sciences, Dingxi Gansu 743000, China)

Abstract:Field experiments were conducted to study the effects of open field planting, straw mulching and plastic film mulching on potato yield and water use efficiency. The results showed that the straw mulching and plastic cover significantly improve potato underground biomass on the ground, but also improves the potato tuber yield and water use efficiency. Compared with open field, straw mulch and plastic film mulch increased potato tuber yield by 55.86% and 78.05%, respectively, and increased water use efficiency by 17.38% and 26.13%, respectively.

Key words:Ground covering method;Potato;Yield;Water use efficiency

馬鈴薯是糧菜兼用型作物,也是中國第三大糧食作物,為保障中國糧食安全發揮了巨大作用[1 - 3 ]。馬鈴薯作為定西地區主要的經濟作物,對于定西市經濟發展和農民增收具有重大意義[4 - 5 ]。目前,大多數地區采用傳統露地種植的方式種植馬鈴薯,但產量一直不高。這主要是由于春季土壤蒸發強烈,致使地表水分大量流失,降低了馬鈴薯出苗 率[4 ];同時由于水分蒸發量大,導致土壤含水量不足,阻礙了馬鈴薯的生長發育[6 - 7 ],最終影響了產量[8 ]。秸稈覆蓋能增加降水入滲、協調土壤水分分配等優勢,可在保證高效用水的情況下最大程度增強土壤蓄水能力,使得馬鈴薯根系有效吸收利用土壤水分,進而加快馬鈴薯地上及地下兩部分的生長,從而達到增產的目的[9 ]。秸稈覆蓋能通過減少地面獲得的長波輻射而提高苗期土壤溫度,且與地膜相比可降低馬鈴薯發育后期的高溫脅迫,避免出現燒苗現象,從而有利于提高馬鈴薯產量[8 ]。我們在定西市安定區試驗觀察了不同覆蓋方式對馬鈴薯產量和水分利用效率的影響,以期為定西馬鈴薯產業的健康可持續綠色發展做出貢獻。

1? ?材料與方法

1.1? ?供試品種

供試馬鈴薯品種為隴薯10號原種,由甘肅省定西市農業科學研究院提供。

1.2? ?試驗設計

試驗設在定西市農業科學研究院良種繁育基地。供試土壤耕層含有機質20.1 g/kg、全氮0.8 g/kg、堿解氮88.6 mg/kg、速效磷26.7 mg/kg、速效鉀231.4 mg/kg,pH 8.1。試驗共設3個處理,處理1為露地種植(CK),無覆蓋物;處理2為秸稈覆蓋,馬鈴薯種植后在2行之間用玉米秸稈平鋪覆蓋,秸稈用量1 000 kg/hm2,長度10 cm;處理3為地膜覆蓋,以幅寬120 cm黑色地膜覆蓋,于膜側種植。各處理均為壟上種植,壟呈“弓”形,壟高10 cm,壟面寬45 cm。播前一次性施入N 150 kg/hm2、P2O5 135 kg/hm2、K2O 135 kg/hm2作基肥。試驗隨機區組排列,重復3次,小區面積80 m2(8 m×10 m)。種植密度67 500株/hm2。在馬鈴薯生育期間,按照降水情況進行灌溉,灌溉方式為滴灌,年總灌溉量為195.3 mm。試驗于2019年4月11日播種,9月25日收獲,田間管理同大田。

1.3? ?調查測定項目

分別于盛花期(7月20日)、塊莖膨大期(8月15日)和成熟期(9月15日)取樣3次,每次5株,分不同器官稱鮮重,并統計馬鈴薯塊莖數,商品薯率(單薯重≥70 g為商品薯)。

1.4? ?樣品采集與分析

馬鈴薯苗期調查統計各處理出苗率,收獲時調查馬鈴薯塊莖產量、產量性狀和商品薯率。用烘干法測定播前、關鍵生育期、收獲后土壤0~100 cm土壤含水量,計算水分利用效率(WUE)。

水分利用效率(WUE)=Y/ETa,Y為馬鈴薯產量,Eta為全生育期實際蒸散量。

實際蒸散量(ETa)= 播前土壤貯水量+降水量+補灌量-收后土壤貯水量。

補灌量:作物生育期補充灌溉的水量。

貯水量= 重量含水量×土壤容重×土壤層厚度。

1.5? ?數據處理

用Excel 2010進行數據統計,SPSS 19對數據進行方差分析和最小顯著性檢驗(LSR法)。

2? ?結果與分析

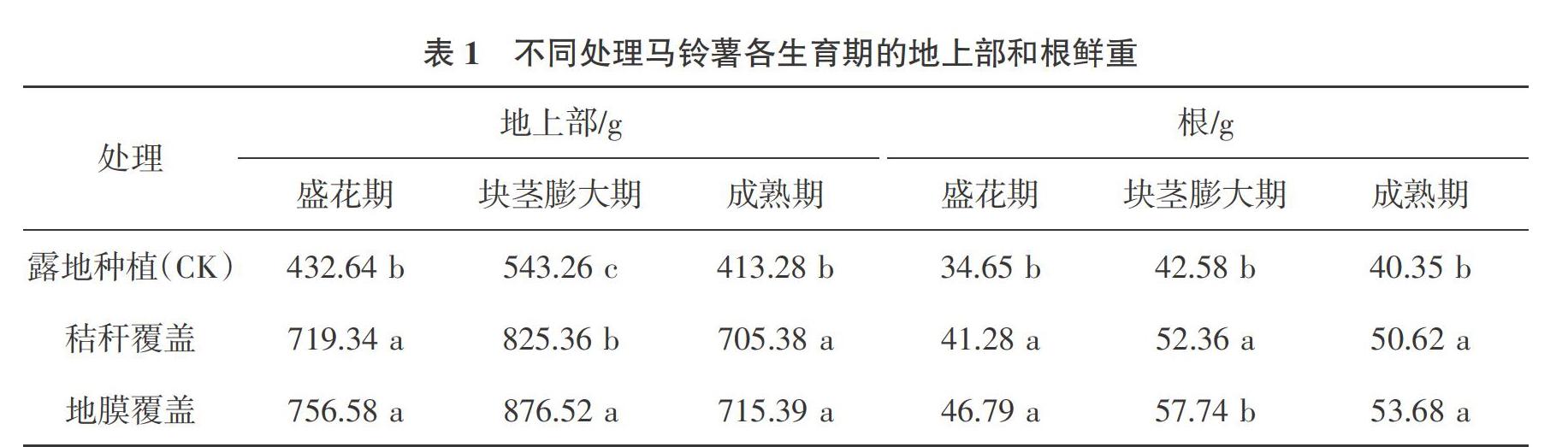

2.1? ?不同處理對馬鈴薯各生育期地上部和根鮮重的影響

不同處理對馬鈴薯各生育期地上部和根鮮重的影響見表1。可知,馬鈴薯地上部和根鮮重隨著生育進程的推進呈先增后減的趨勢,在塊莖膨大期達到最大值。秸稈覆蓋和地膜覆蓋處理地上部和根鮮重均高于露地種植。在成熟期,秸稈覆蓋和地膜覆蓋地上部鮮重比露地種植分別高70.67%、73.10%,根鮮重比露地種植分別高25.45%、33.04%。主要是由于秸稈覆蓋和地膜覆蓋有利于土壤水分的保存,從而促進了馬鈴薯的生長發育。

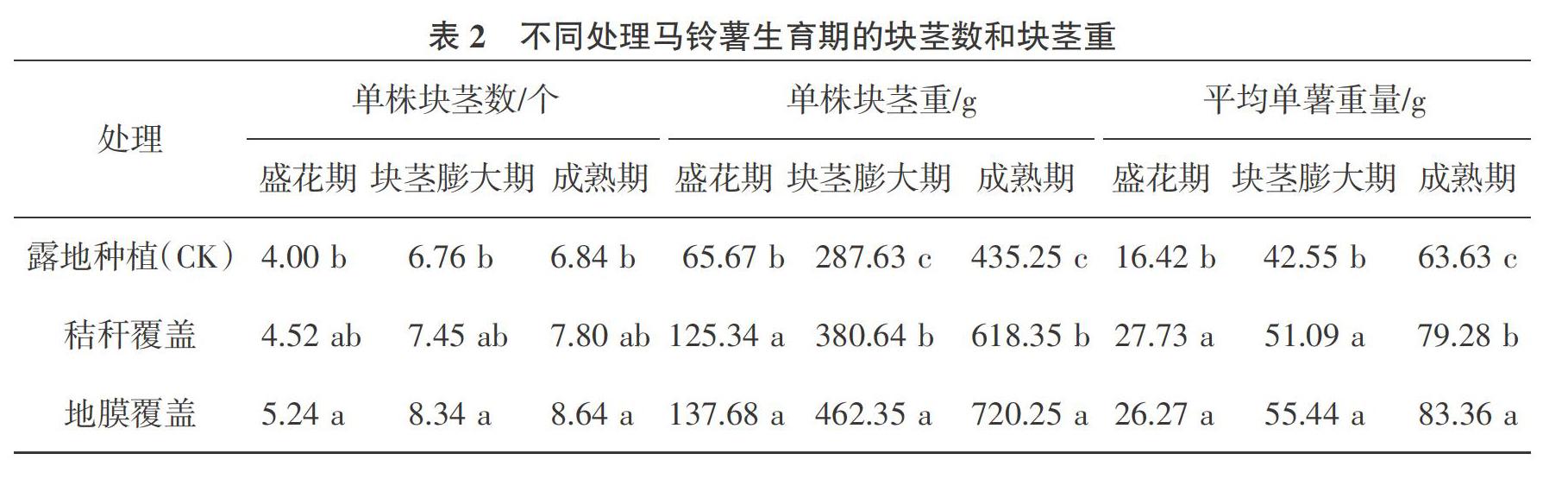

2.2? ?不同處理對馬鈴薯生育期塊莖動態變化的影響

從表2可知,馬鈴薯塊莖數和塊莖重均隨著生育進程的推進逐漸增加,在成熟期達到最大值。秸稈覆蓋和地膜覆蓋能夠顯著提高馬鈴薯單株塊莖重和平均單薯重量,在成熟期,與露地種植相比,單株塊莖重分別高42.07%、65.48%,平均單薯重量分別高24.60%、31.01%。

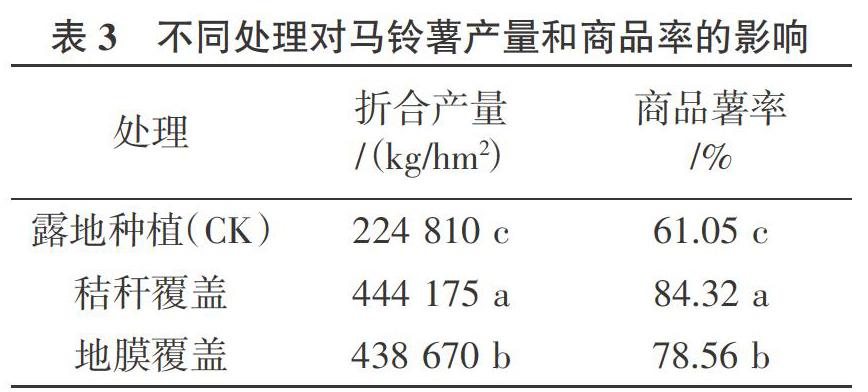

2.3? ?不同處理對馬鈴薯塊莖產量和商品薯率的影響

由表3可知,不同處理對馬鈴薯產量和商品薯率有顯著影響。與露地種植相比,秸稈覆蓋和地膜覆蓋馬鈴薯塊莖產量分別增加97.58%、95.13%,商品薯率分別增加23.27、17.51百分點。說明秸稈覆蓋和地膜覆蓋有利于干旱地區馬鈴薯塊莖產量的形成。

2.4? ?不同處理對水分利用效率的影響

由表4可以看出,與露地種植比較,秸稈覆蓋和地膜覆蓋提高了馬鈴薯水分利用效率,秸稈覆蓋和地膜覆蓋馬鈴薯水分利用效率分別較露地種植高26.13%、17.38%。這主要是由于秸稈覆蓋和地膜覆蓋有利于土壤水分的保存,從而為馬鈴薯的生長發育提供良好的條件。

3? ?結論及討論

在干旱地區,水分是馬鈴薯生長發育的關鍵因素,是馬鈴薯高產的關鍵。本試驗表明,秸稈覆蓋能顯著提高馬鈴薯地上地下生物量,與露地種植相比,馬鈴薯塊莖產量提高97.58%、商品薯率提高23.27百分點,水分利用效率提高26.13%;其次是地膜覆蓋,與露地種植相比,塊莖產量增加95.13%、商品薯率提高17.51百分點,水分利用效率提高17.38%,這和常逢虎[9 ]的研究結果相似。說明秸稈覆蓋能夠抑蒸保墑、增加降水入滲、協調土壤水分分配,從而能夠保證在高效用水的情況下最大程度增強土壤蓄水能力,使得馬鈴薯根系有效吸收利用土壤水分,進而加快馬鈴薯地的生長發育,從而能夠形成更高的馬鈴薯塊莖產量。

參考文獻:

[1]高? ?康,何蒲明.? 馬鈴薯主糧化戰略研究[J].? 合作經濟與科技,2018(14):33-35.

[2] 梁麗娜,劉? ?雪,唐? ?勛,等. 干旱脅迫對馬鈴薯葉片生理生化指標的影響[J].? 基因組學與應用生物學,2018,37(3):1343-1348.

[3] 李? ?輝,柴守璽,常? ?磊,等.? 西北半干旱區秸稈帶狀覆蓋對土壤水分及馬鈴薯產量的影響[J].? 水土保持學報,2017,31(6):148-156.

[4] 紀曉玲,張? ?靜,喬文遠,等.? 不同覆蓋方式對旱地馬鈴薯產量和水分利用效率的影響[J].? 干旱地區農業研究,2016,34(6):58-62.

[5] 紀曉玲,張? ?雄,張? ?靜,等.? 不同覆蓋方式對馬鈴薯光合特性及產量的影響[J].? 西北農業學報,2018,27(6):819-825.

[6] 陳自雄,楊榮洲,何萬春.? 施氮水平對水地覆膜馬鈴薯農藝性狀和產量的影響[J].? 甘肅農業科技,2020(8):68-72.

[7] 何萬春,譚偉軍,王? ?娟,等.? 6種微生物菌劑對全膜馬鈴薯生長發育和產量的影響[J].? 甘肅農業科技,2017(11):54-58.

[8] 馬生發.? 馬鈴薯不同覆蓋栽培方式對土壤環境和產量的影響[J].? 隴東學院學報,2013,

24(3):48-51.

[9] 常逢虎.? 不同覆蓋種植方式對旱地馬鈴薯產量的影響[J].? 農業科技與信息,2020(10):40-41.

(本文責編:楊? ?杰)