一種基于分裂磁鋼的混合勵磁風力發電機

張震

摘? 要:目前,混合勵磁風力發電機是風電發電機的主要研究方向之一,在傳統永磁同步電機的基礎上增加了一套勵磁繞組,同時采用永磁材料和勵磁繞組進行勵磁。雖然混合勵磁電機磁通的調節范圍比純永磁同步電機更大,但勵磁繞組的引入也帶來了損耗較大的問題。為解決此問題,本文提出了一種基于分裂磁鋼的混合勵磁風力發電機,該電機保持了傳統混合勵磁風力發電機的調磁特點,同時通過改變永磁體的用量和排布方式有效降低了混合勵磁風力發電機的損耗。

關鍵詞:風力發電機? 混合勵磁? 定子永磁結構? 開/閉口槽? 永磁磁鏈

中圖分類號:TM315 ? ? ? ? ? 文獻標識碼:A? ? ? ? ? ? ? ? ? 文章編號:1674-098X(2021)02(c)-0082-03

A New Kind of Hybrid Excitation Wind Turbine Based on Split Magnet

ZHANG Zhen

(China Energy Engineering Group Jiangsu Power Design Institute Co.,Ltd., Nanjing,Jiangsu Province, 210000 China)

Abstract: Currently, hybrid excitation wind turbine is one of the main research directions of wind power generators, new kind of hybrid excitation wind turbine added a set of field windings compared with traditional permanent magnet synchronous motors, with permanent magnet materials and excitation windings for excitation. Although the adjustment range of the magnetic flux of the hybrid excitation motor is larger than that of the pure permanent magnet synchronous motor,but the excitation winding loss is also very prominent. To solve the problem, the paper proposes a new? hybrid excitation wind generator based on split magnets, The motor maintains the magnetization characteristics of traditional hybrid excitation wind turbines,and reduce the loss of the hybrid excitation wind turbine by changing the amount and arrangement of permanent magnets.

Key Words: Wind power generator; Hybrid excitation; Stator permanent magnet structure; Opening/closing slot; Permanent magnet linkage

傳統風能發電機主要應用雙饋發電機,該類發電機結構簡單、可靠、生產成本低,因而在風力發電早期得到了較大的應用,但隨著風力發電技術的提高,雙饋電機所帶來的弊端也開始逐漸顯現出來[1-2]。首先,雙饋電機功率密度較低,因而對于風能的利用能力較差;其次,雙饋電機功率因數較小,因此大容量雙饋電機在并網發電時,需要接入同步發電機以提供勵磁無功,但由于同步電機調壓能力較弱,很容易導致電壓崩潰[3]。近些年來,由于變頻技術突飛猛進的發展,直驅式永磁電機開始在風力發電中得到應用[4]。該類電機根據永磁體位置不同可主要分為兩類,即轉子永磁型風力發電機與定子永磁型風力發電機[5]。

1? 傳統混合勵磁風力發電機優缺點

目前,轉子永磁型風力發電機研究和應用較廣泛的是轉子永磁型混合勵磁風力發電機。與普通永磁同步發電機相比,轉子永磁型混合勵磁風力發電機可以有效調節氣隙內的磁密強度,從而可靈活控制發電機的功率輸出[6]。一般地,轉子永磁型混合勵磁風力發電機的混合勵磁方式可以分為串聯勵磁和并聯勵磁兩種[7-8]。串聯勵磁為電勵磁產生的磁路與永磁磁路一致,串聯分布;并聯勵磁為電勵磁產生的磁路與永磁磁路并行分布。相比于串聯型結構,并聯型結構能夠有效避免永磁體不可逆退磁的風險,磁場調節能力更強,但是由于電勵磁磁通和永磁勵磁磁通大小不同,易造成磁路不對稱等問題。此外,由于轉子永磁型混合勵磁風力發電機的勵磁繞組位于轉子上,會造成轉子結構過于復雜,因而降低轉子的剛度以及魯棒性。同時,該結構無法避免電刷滑環,使得整個電機的可靠性進一步降低。總之,該類電機的缺陷可總結為:(1)轉子結構過于復雜,可靠性降低;(2)磁場調節能力弱;(3)容易產生不可逆退磁;(4)電勵磁繞組熱負荷較大,轉子散熱能力差;(5)由于勵磁繞組的勵磁能力遠弱于永磁體,因而電機整體功率密度較低;(6)無法避免電樞滑環結構[9]。

2? 混合勵磁風力發電機優化設計

為了解決上述轉子永磁型混合勵磁風力發電機的問題,本文提出了一種基于分裂磁鋼的混合勵磁風力發電機,該電機保持了傳統混合勵磁風力發電機的調磁特點,同時通過改變永磁體的用量和排布方式有效降低了混合勵磁風力發電機的損耗。

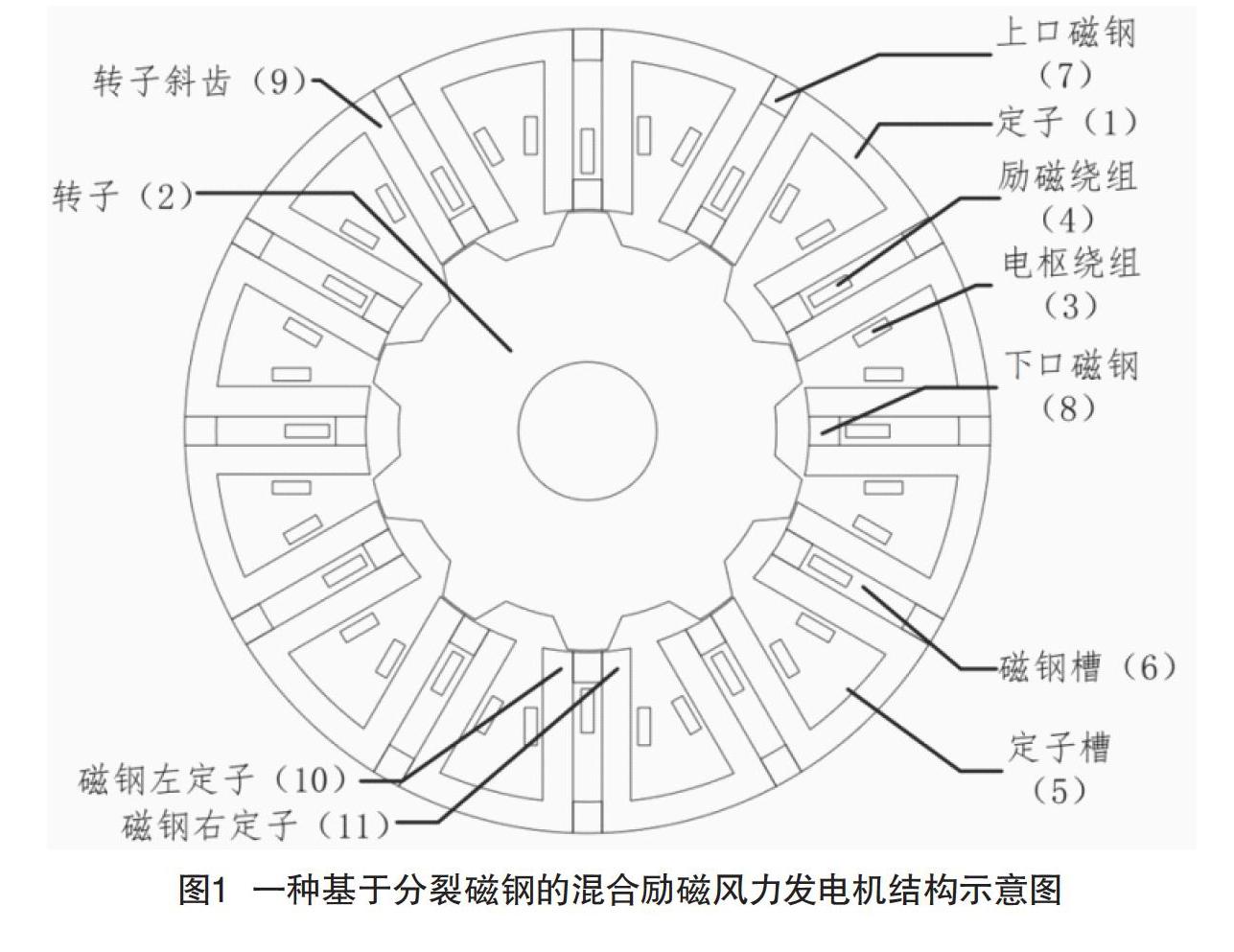

一種基于分裂磁鋼的混合勵磁風力發電機,其結構包括定子、轉子、電樞繞組、直流勵磁繞組、定子槽、磁鋼槽、上口磁鋼、下口磁鋼、轉子斜齒、磁鋼左定子以及磁鋼右定子。該發電機為定子永磁型電機,將永磁體安裝在定子側,轉子側沒有永磁體,定子永磁型混合勵磁風力發電機將利用特定的拓撲結構在定子上設置永磁體和勵磁繞組,從而實現氣隙磁場的調節,具備無刷化的優勢。

本文提出的定子永磁型混合勵磁風力發電機具體結構如圖1所示。該電機為定子永磁結構,以一臺12槽10齒的分裂磁鋼混合勵磁風力發電機結構為例,為降低在同等永磁體用量下的磁鋼損耗,每一個磁鋼槽內的永磁體被分成兩段,分別置放于磁鋼槽的上端和下端,即為上口磁鋼(7)和下口磁鋼(8)。電樞繞組(3)位于定子槽(5)內,定子(1)則設計為模塊式結構,整個定子由12個定子模塊組成,且每個模塊左右兩邊分別連接兩組不同極性的由上口磁鋼(7)和下口磁鋼(8)組成的磁鋼對。直流勵磁繞組(4)位于磁鋼槽(6)內,介于上下兩塊磁鋼之間,定子永磁體磁鋼以“N→S”的形式交替排布,即每兩齒有一對極。由于勵磁繞組磁路和永磁體磁路串聯,因而可以通過調整勵磁繞組中的電流大小從而調整氣隙磁密幅值的大小。從而達到了混合勵磁的目的。

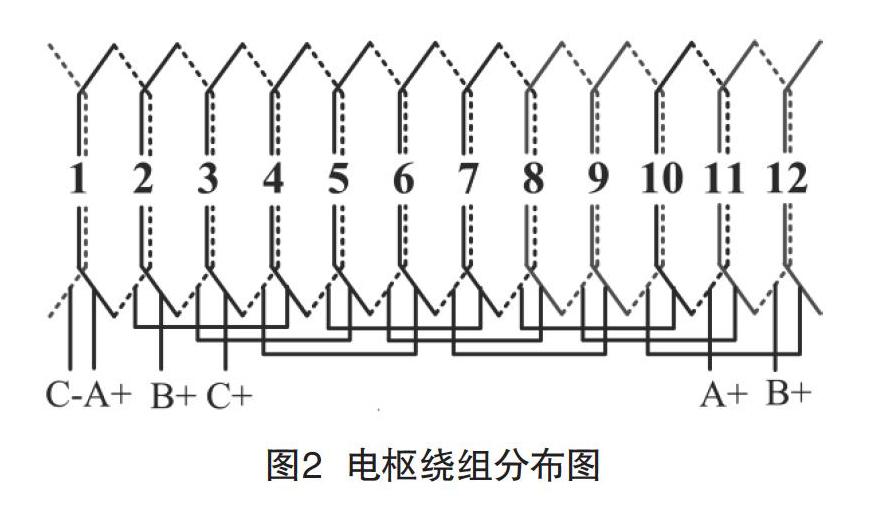

本文提出的一種分裂磁鋼的混合勵磁風力發電機的電樞繞組以雙層分數槽集中繞組的方式排布于定子槽內,其槽導體分布圖如圖2所示;勵磁繞組以單層分數槽集中繞組的方式排布于磁鋼槽內,其槽導體分布圖如圖3所示。

該風力發電機的創新點在于:將傳統的單一永磁體結構改進為分段永磁體結構,并在兩段永磁體之間加入電勵磁繞組,由勵磁繞組和永磁體共同合成永磁磁鏈。其中,永磁磁通為主要磁通,勵磁繞組磁通為輔助磁通,在電機正常工作時,通過調節勵磁繞組的電流大小調節合成的永磁磁鏈,以達到增磁和弱磁的目的。

相比于傳統轉子永磁型混合勵磁風力發電機,該風力發電機創新了一種新型的開/閉口槽混合結構。其中,電樞繞組采用嵌入式繞制方法,其所利用的槽類型為開口槽;而勵磁繞組采用為入式繞制方法,其所利用的槽類型為閉口槽,通過新型的混合結構設計,既能夠利用到開口槽的優勢,同時也能夠利用閉口槽的優勢。

3? 結語

本文提出的分裂磁鋼混合勵磁風力發電機能夠將勵磁繞組從轉子側轉移到定子側,從而消除電刷滑環結構,并且該結構使得整個電機結構易于安裝和加工。該電機具備的優勢可以總結為:(1)將永磁體分為上下兩段,能夠降低永磁體損耗、渦流損耗、磁滯損耗,同時使得定子鐵芯利用率更大,平均磁導增加,增大了風力發電機的反電勢幅值。(2)采用的雙層分數槽集中繞組能夠在保證繞組系數的前提下,使得風力發電機端部盡量小,最大程度地降低電樞銅耗。(3)直流勵磁繞組的單層分數槽集中繞組設計不僅可以減小風力發電機的端部效應,同時能降低損耗;而且勵磁繞組內通入的是直流,因此不會和電樞繞組產生耦合,不會影響風力發電機的反電勢波形;此外磁鋼槽的閉口槽設計能夠有效降低漏磁,提高永磁體的利用率。(4)由于該類風力發電機的磁路為徑向互補結構,電機在“永磁勵磁+電勵磁”的雙勵磁情況下,能夠在不同電勵磁程度下保證輸出反電勢的正弦度,即能夠提供較好的供電質量。

參考文獻

[1] 馬宏忠,李思源.雙饋風力發電機轉子繞組不平衡故障診斷[J].電機與控制學報,2020,24(2):138-143.

[2] 劉凌,馬一山.面向最大風能捕獲的雙饋電機新型非線性積分滑模控制[J].西安交通大學學報,2020,54(5):101-107.

[3] 胡志帥.一種用于雙饋風力發電機的新型統一電能質量調節器研究[D].呼和浩特:內蒙古工業大學,2017.

[4] 熊英英,謝檢生.永磁直驅風力發電機轉子永磁體的裝配技術[J].科技視界,2020(19):143-144.

[5] 朱孝勇,程明,趙文祥,等.混合勵磁電機技術綜述與發展展望[J].電工技術學報, 2008,23(1):30-39.

[6] 寧銀行,趙朝會,劉闖.混合勵磁電機的技術現狀及新進展[J].電機與控制應用,2017,44(5):1-12.

[7] NEDJAR B,HLIOUI S,AMARA Y,et al.A new patallel double excitation synchronous machine[J].IEEE Trans on Magnetics,2011,47(9):2252-2260.

[8] 張卓然,耿偉偉,戴冀,等.新型混合勵磁電機技術研究與進展[J].南京航空航天大學學報,2014, 46(1):27-36.

[9] 姜博.基于感應勵磁的混合勵磁同步發電機的基礎研究[D].濟南:山東大學,2016.