第七屆中英庚款留學生的出國求學之路

摘 要 通過分析民國時期的一些歷史資料和林家翹先生保存的護照、信件和相關證書,試圖描述第七屆中英庚款留學生的出國經歷,并對媒體根據錢偉長和李佩二位先生回憶所報道的一些細節,提出了疑問,得出與以往歷史研究不同的結論。

關鍵詞 中英庚款 第二次世界大戰 錢偉長 郭永懷 林家翹

近代中國留學生對中國的建設及發展一直起著極為重要的作用[1, 2]。20世紀上半葉的很多中國留學生得到過退還庚子賠款的資助,使得他們有機會去美國、英國、法國、荷蘭和比利時等國學習。其中,選拔中英庚款留學生的考試在1933-1947年間共舉辦了九屆[3]。在被選中的193人中,1939年考取的第七屆中英庚款留學生可能是近年來受媒體關注較多的一批人。原因有兩個:(1)由于第二次世界大戰在歐洲的迅速發展和日本對中國以及東南亞國家的侵略,使得這一屆留學生的出國求學之路變得異常坎坷;(2)在這一屆被中英庚款項目錄取的24人①中,和其他八屆的中英庚款留學生一樣,頗有一些出類拔萃的人物,包括段學復(數學家,1914-2005)、傅承義(地球物理學家,1909-2000)、郭永懷(空氣動力學家,1909-1968)、韓德培(法學家,1911-2009)、靳文翰(歷史學家,1913-2004)、李春芬(地理學家,1912-1996)、林家翹(應用數學家,1916-2013)、羅開富(地理學家,1913-1992)、錢偉長(力學家,1912-2010)、宋杰(兒科專家,1904-1985)、沈昭文(生物化學家,1906-1998)、謝安祜(火箭發動機專家,1911-1991),易見龍(生理學家,1904-2003)和張龍翔(生物化學家,1916-1996)等。以上每一個人都有非常精彩的人生故事。其中最出名的可能是錢偉長、郭永懷和林家翹。前兩位有過坎坷的經歷:錢偉長曾任清華大學副校長、中國科學院力學研究所副所長,然而在政治運動中飽受折磨,復出后成為上海大學的終身校長、全國政協副主席;郭永懷擔任力學研究所副所長,為中國發展“兩彈一星”做出了卓越貢獻,由于飛機失事而英年早逝,他的夫人李佩因“特務嫌疑”在特殊年代里遭到過審查[4]。林家翹可能是這批留學生中國際學術影響力最高的科學家。自從美國麻省理工學院1861年建校以來,雖出現過近百位的諾貝爾獎獲得者,但學校只選出過大約五六十位涉及文理工商各個學科的“學院教授”(Institute Professor,被認為是該校教授的最高榮譽[見http://web.mit.edu/facts/awards.html。])。華裔教授中至今只有林家翹和化學工程系的王義翹(Daniel Wang,1936-2020)獲得過這個殊榮。

華文媒體上發表的紀念文章[4, 5]、錢偉長的回憶錄[6]和郭永懷夫人李佩接受記者采訪的文章[7],描述了錢偉長和郭永懷卓越的一生。其中的大部分文章也描述了這兩個人出國前由爆發第二次世界大戰所導致的不尋常經歷。通過分析近年來出現的一些歷史資料和林家翹的遺物,筆者對以上媒體中描述這段經歷的一些具體細節,和錢偉長、李佩二位先生對這些細節的回憶,產生了一些疑問。筆者愿與讀者分享自己的探索和分析。

一 報名問題

具體問題是:錢偉長、郭永懷和林家翹在1939年夏報名參加中英庚款考試時,是否都報考了力學科目?

目前可查有幾十篇對這個問題做出肯定的答復的文章。在百度百科中關于郭永懷的詞條和錢偉長的《八十自述》[6]中,也可以找到類似的描述。

有些文章對這個事情的描述非常具體。例如,一篇題為“為‘兩彈一星殉職的郭永懷”的文章中說:“1938年夏,中英庚子賠款基金會留學委員會舉行了第七屆留學生招生考試,名額只有20人,郭永懷沒有錯過這次機會。按原定計劃,在3000多名參考者中,力學專業只招一名。而考試結果郭永懷與錢偉長、林家翹一起以5門課超過350分的相同分數同時被錄取,留學名額因此增加到22人。”[見http://www.yhcqw.com/35/324.html。]但是,事實究竟又是怎樣呢?根據當時的文獻資料所提供的信息,我們來探討一下這個說法。

據1939年2月10日的《中央日報》報道,中英庚款董事會在1939年2月就開始籌備第七屆留英考試[見《中央日報》(1939年2月10日第4版)報道。],1939年5月1日的《申報》刊登了一則消息,題目是“中英庚款會留英考試十日開始報名 七月下旬開始”,內容為:“重慶二十日電:管理中英庚款董事會辦理留英考試已歷六屆,茲聞該會續辦第七屆考試,將于五月十日在重慶上海兩處開始報名,六月二十日截止,七月二十三,二十四兩日在重慶,昆明,上海,香港四處同時舉行考試。所有報名手續及各學門應考專門科目等項,不日即可公布。”[見《申報》(1939年5月1日第7版)報道。]

1939年5月23日《申報》第4版的分類廣告中有更詳細的說明:

管理中英庚款董事會招考第七屆留英公費生通告第一號

(一)名額二十六名

(二)學門分配

物理二名(一名注重應用彈力學)物理或算學系畢業者均得應考(一名注重應用地球物理)物理,算學,地理,地質各系畢業者均得應考

物理化學一名(注重電氣應用)化學,物理,化工各系畢業者均得應考

生物化學一名(注重營養)理學院生物及化學系,或醫學院畢業者均得應考

算學二名(注重應用算學)算學,天算,物理,電機,機械各系畢業者均得應考

地理二名(注重自然地理)地理,地學,地質,史地各系畢業者均得應考

……[見《申報》(1939年5月23日第4版)報道。]

從以上消息可以了解到,中英庚款董事會在學科分布方面充分考慮到了國家對各種專業人才的需求和平衡。除了物理、數學、化學和生物等基礎學科之外,還特別注重培養直接關系中國軍事實力的飛機和船舶制造等專業人才,并積極鼓勵留學生去學習紡織、畜牧、生理和獸醫等與國民經濟和全民健康相關的專業。在基礎科目中,與力學(或應用彈力學)確實只有一個名額。通告發布以后,全國各地符合基本條件的青年紛紛報名參加考試,總報名人數比往年多出不少[見《申報》(1939年7月15日第7版)報道。]。在這屆中英庚款考試的報考名單中,除以上提及的24位幸運者之外,還有一些著名人物,如張岱年(哲學家,1909-2004)、牛滿江(生物學家,1912-2007)、徐賢修(數學家,1912-2001)、戴振鐸(電磁學專家,1915-2004)、郭曉嵐(理論氣象學家,1912-2006)和楊承宗(放射化學家,1911-2011)等[8],可見當時這個考試在青年才俊心中的地位。對所有報考學生來講,考試科目共有六門,三門普通科目(黨義,國文和英文)和三門專業科目。“黨義”科目要求及格即可,其他五門按百分制評分,國文占15%,英文20%,三門專業科目60%,提交的一篇著作占5%[8]。

一個月后(8月24日),考試結果揭曉。被錄取的考生名單:

(物理應用彈力學二名)郭永懷 錢偉長

(應用地球物理)傅承義

(物理化學二名)汪盛年 林慰楨

(生物化學二名)張龍翔 沈昭文

(算學三名)林家翹 段學復 曹隆

(地理二名)李春芬 羅開富

(航空工程發動機二名)謝安祜 朱承基

(冶金二名)姚玉林 張祿經

(藥理學)易見龍

(獸醫)宋杰

(教育三名)曹飛 張孟休 歐陽子祥

(法學行政法兩名)靳文翰 陳春沂

(法學國際私法)韓德培[見《申報》(1939年9月1日第6版)報道。]

值得一提的是,在以上被錄取的24名學生中,有部分人至少是第二次參加中英庚款的考試。第六屆中英庚款的報考學生名單中有郭永懷、傅承義、姚玉林、陳春沂、靳文翰、張孟休、歐陽子祥、林慰楨、沈昭文、羅開富、段學復和韓德培等12人[8]。據《中英庚款史料匯編》[9],第七屆中英庚款考試的報名者是384人,而實際參加考試者為323人。在這323人中,全國共有11人參加了“應用彈力學”學門的考試,最終錄取了郭永懷和錢偉長二人。在林家翹、段學復、曹隆報考的“算學”學門,全國共有23人參加了考試[8]。這兩個“學門”的錄取率都超過了10%。

比較當年中英庚款董事會公布的各學科名額分配和上述錄取名單,讀者可以看到:原計劃招收人數是26名,實際錄取24名。實際錄取比原計劃少2名,沒有給董事會增加任何財政負擔;造船,紡織,畜牧和生理等四個專業沒有錄取任何學生;獸醫專業只收了一名學生(宋杰)。

在物理應用彈力學科目,確實錄取了二名學生:郭永懷和錢偉長。這比原計劃多出一人。但這不是唯一事件,因為在物理化學、生物化學、算學、教育和法學等五個專業也都多招了一名。但林家翹報考的科目是算學,而不是力學。

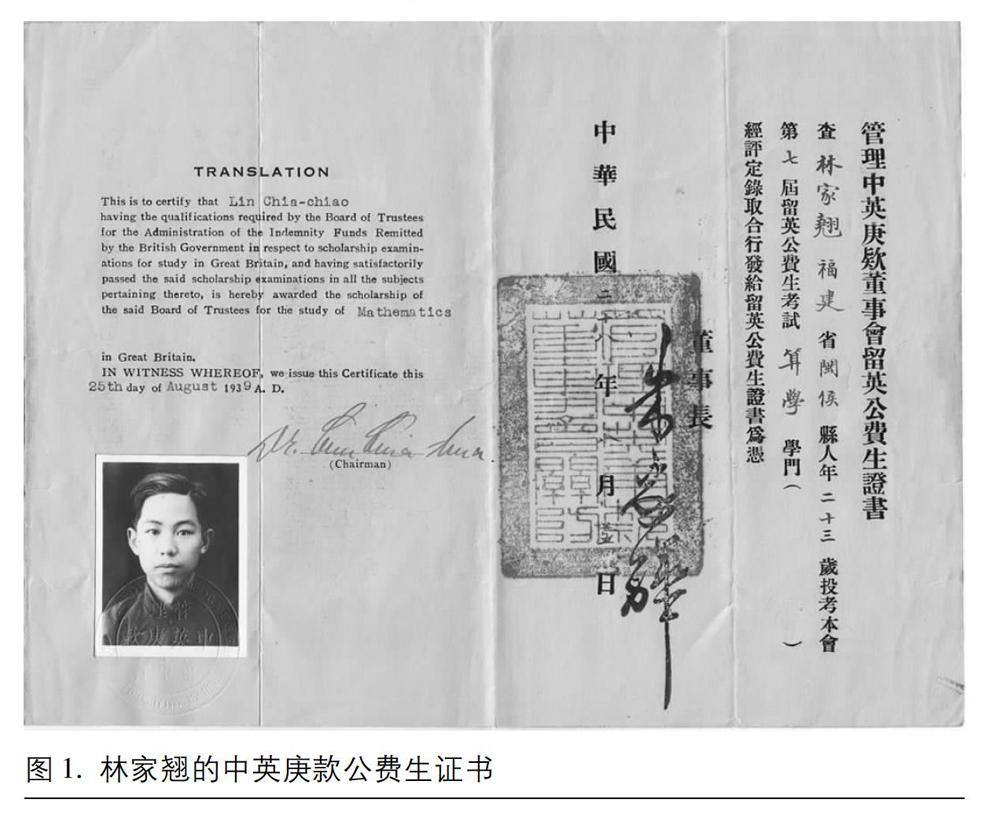

林家翹保留著一份中英庚款董事會第七屆留英公費生證書(圖1)。該證書頒發的日期是1939年8月25日,簽發人是董事長朱家驊。證書上標明林家翹被錄取的“學門”是“算學”,而不是“物理”或“應用彈力學”。這些資料清楚地表明了他并沒有跟郭永懷和錢偉長競爭同一個科目的錄取名額。

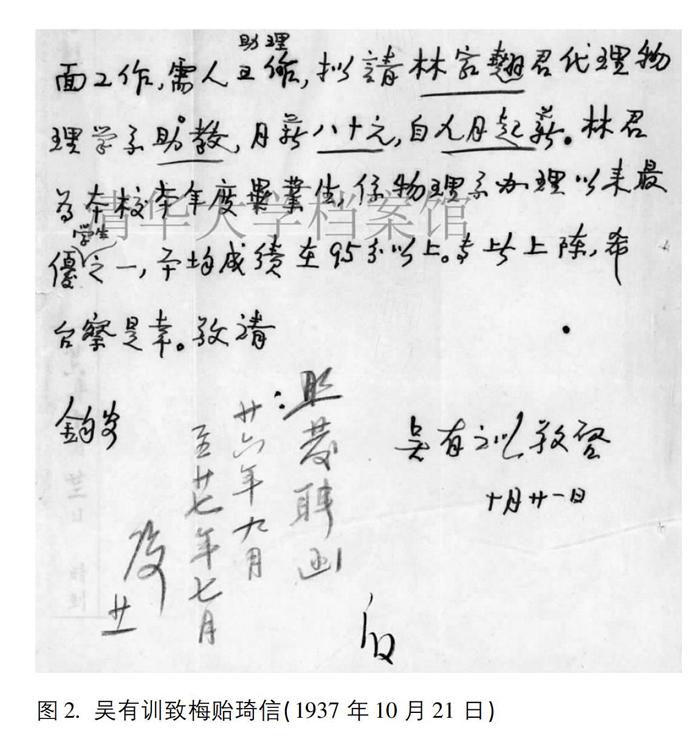

以上的分析可以看到,在物理(應用彈力學)學科,如果存在競爭的話,應該是郭永懷和錢偉長之間的較量。按照名單順序和民國時的習慣,排在前面的學生通常的成績要高一些,根據這個判斷,在物理(應用彈力學)科目中,郭永懷應該是11名報考學生中考分最高的,比錢偉長的成績要高一些。如果在這個科目里,中英庚款董事會決定追加上一名的話,那就應該是錢偉長。在算學科目,林家翹是23名報考學生中考分最高的。因為算學本來就有兩個名額,他不需要找葉企孫和饒毓泰為錄取而跟董事會交涉。至于為什么被時任清華大學理學院院長吳有訓稱為清華物理系高材生的林家翹(圖2),沒有報考他擅長的物理科目而報考算學,他自己應該有過考慮,上海大學教授,郭永懷的學生戴世強描述過錢偉長對此事的回憶[見http://blog.sciencenet.cn/blog-330732-353727.html。]。錢偉長坦誠告訴這個在同一所學校工作的小輩說,在為考試做準備方面,他和郭永懷是一對“難兄難弟”,復習時,他們得到了準備得更充分的“小老弟”林家翹的幫助[見http://blog.sciencenet.cn/blog-330732-353727.html。]。如果該回憶確切,林家翹選擇不報考“力學”學門的原因是他不愿意和二位年長幾歲的好友一起競爭同一個名額。何況,林家翹在1939年剛剛滿足畢業兩年以后才能報考的要求[見《申報》(1939年5月23日第4版)報道。]。而郭永懷已參加過前一屆(第六屆)中英庚款的考試。再說,當時的“算學”注重應用算學,這可能對林家翹在多年后成為世界級應用數學大師有一定的影響[10]。無論如何,從上述資料和分析看到,當初一個錄取名額后來招了三名學生的說法有誤。

二 抵達香港的時間

關于抵達香港的時間問題,多篇文章采用這樣的說法:1939年9月2日,中英庚款第七屆留英學生22人抵達香港時,不幸第二次世界大戰爆發,所有赴英客輪扣作軍用,錢偉長等學生的留學計劃也被迫延期[6, 7]。但事實究竟又是如何呢?我們不妨來查閱一下相關的資料。

1939年9月1日《申報》第6版上刊登了中英庚款董事會的通告,要求“錄取人見報后,即電重慶兩路口本會(電報掛號款字)接洽出國手續并限九月九日前向香港德輔道中八號三樓高寶森公司親自報到,領取留學證書出國護照及公旅服裝等費,統于九月十六日乘Rajputana輪出國不得延誤”[見《申報》(1939年9月1日第6版)報道。]。

這艘拉杰普塔納(Rajputana)號郵輪是當時的一艘萬噸級郵輪,船名取之印度西北部一個與巴基斯坦相鄰的地名。據記載,該郵輪于1925年12月下水,排水量為16644噸,隸屬于半島東方輪船公司(P. & O. Steam Navigation Co Ltd)[見https://www.poheritage.com/our-history/company-guides/peninsular-and-oriental-steam-navigation-company。]。

當這些留學生們還沉浸在被錄取的喜悅中時,1939年8月31日中午希特勒下達了入侵波蘭的命令,次日凌晨戰爭打響。9月3日,英國和法國相繼宣布對德國宣戰[見https://www.britannica.com/event/World-War-II。],第二次世界大戰全面爆發。1939年9月4日,英國海軍部(The British Admiralty)宣布開始征用商業船只,拉杰普塔納號郵船就是其中的一艘[見https://www.poheritage.com/our-history/company-guides/peninsular-and-oriental-steam-navigation-company。]。隨后,這艘郵輪在加拿大的一個港口被改裝成武裝運輸船,1939年12月16日完成改裝服役[不幸的是,1941年4月13日她被德國潛艇用魚雷擊沉,成為第二次世界大戰中被擊沉的最大噸位船只之一。見https://www.wrecksite.eu/wreck.aspx?11847及https://www.uboat.net/allies/merchants/。]。

顯然,拉杰普塔納號郵輪被英國政府征用的消息很快就傳到了國內,1939年9月5日的《申報》立即對此進行了報道:“所定輪船已被征用:管理中英庚款董事會本年考選第七屆公費留英生,共錄取物理等科各學門及格生二十四名,原定于本月十六日集中香港,領取出國護照及服裝費,乘預定之英輪出國赴英。近日來歐洲戰事爆發,軍運繁忙,該輪被英軍當局征用,留英生出國又發生問題,不得不酌予延期。惟據記者向英商航業方面控悉,目前任何人員欲乘外商輪船出洋,恐非易事,故預料本屆留英公費生出國,短期內恐難成行云。”[見《申報》(1939年9月5日第8版)報道。]在這種情況下,這些學生不大可能在9月2日就抵達香港。

林家翹在1939年8月下旬收到錄取通知后就向中國外交部駐滇特派員公署處申請了取道越南去香港的護照(圖3)。這本護照的簽發日期是1939年8月31日,上面還附有法國領事館簽發的目的地為香港的簽證,有效期也是從1939年8月31日開始,簽證費10法郎。所以,他離開昆明的時間應該是9月1日以后。由于沒有當時的火車票作為依據,我們只有從這本護照上的出入境章的日期來推測他的確切出發時間。護照記載了他1939年9月5日從中國一方的河口出境,并于當日進入法屬的越南境內的老街,這意味著他大概是9月3日從昆明啟程的。這段從昆明到河口彎彎曲曲的滇越鐵路,全長465公里,有大小橋梁425座,還有158條隧道,南北線路高差近2000米[11],這極大地限制了火車的時速,使得從昆明到河口通常需要行駛兩天的時間[12]。

考慮到兩地的時差,當9月3日英國和法國宣布對德國宣戰時,林家翹應該已經離開昆明出發了。而9月4日英國海軍部宣布征用拉杰普塔納號郵船時,他正在滇越鐵路的火車上,還沒能到達中越邊境的河口。5日進入老街后,他再坐400公里的火車,途經河內,并于9月6日到達越南海防邊檢。護照上的邊檢章說明他準備當天坐船去香港。然而,護照上同時也記錄了林家翹9月8日又回到老街,9月9日從河口入境回到了云南。按此推算,他當時并沒有乘船離開越南去香港,因為他幾乎不可能在9月6-8日這幾天里完成從海防至香港、從香港返回海防、再回到老街的全部行程。很可能他在海防上船前就得到了那個令他失望的消息,只能先返回昆明另等通知。消息可能是駐扎在海防的中國官員提供的,因為第二次世界大戰爆發前后,海防先后設有中國外交部簽證專員辦事處和河內總領事館駐海防辦事處[中國駐海防領事列表. 維基百科,自由的百科全書,https://zh.wikipedia.org/zh-hans/中國駐海防領事列表。]。1938年鄭天挺等在海防通關時就受到過中國領事館官員的關照[12]。

這次與林家翹同行的共有9位在昆明的同學,錢偉長是其中之一。錢偉長在《八十自述》中提及他當時在昆明的西南聯大做研究,并說在西南聯大考取的第七屆留英庚款學生一共有九位,除林家翹和他自己外,還有傅承義、郭永懷、段學復和張龍翔等[6]。據中英庚款董事會卷宗提供的通訊地址信息,其他三位住在昆明的學生應該是靳文翰、羅開富和姚玉林[8]。另外,宋杰當時的住址在貴陽,他也參加了在昆明的考試[8]。如果以上信息屬實,他們十人一定會在9月初結伴從昆明啟程,也意味著那時他們十人都沒能到香港。

可以推斷住在重慶的學生也沒能在1939年9月到達香港。在重慶應該有11位同學:林慰楨、曹隆、李春芬、謝安祜、朱承基、張祿經、易見龍、曹飛、張孟休、韓德培和汪盛年等。其中有些留學生出國前編在國民黨中央訓練團黨政訓練班第六期(筆者按:此為當時出國前的手續),且通信地址是重慶沙坪壩的中央大學[13]。因為他們和中英庚款董事會在同一座城市,他們會最先得到香港去英國的行程被暫時取消了的消息。韓德培之子韓鐵的回憶也證實了這一點。他在《風雨伴雞鳴:我的父親韓德培傳記》一書中說他父親當時在重慶,已經拿到了飛機票,但在上飛機的前一天晚上得到暫時不去香港的通知[14],盡管他在書中提及其父親得到通知的時間是9月1日晚上,但筆者對這個日期存疑,原因有三:(1)英國政府宣布征用商用船只的決定是9月4日[見https://www.poheritage.com/our-history/company-guides/peninsular-and-oriental-steam-navigation-company。],《申報》的消息刊登于9月5日[見《申報》(1939年9月5日第8版)報道。]。考慮到兩地的時差,申報關于輪船取消的報道相當及時。如果在9月1日中英庚款董事會通知重慶的留學生不要啟程,《申報》一定會在9月2日登出這個消息,或起碼在9月5日的報道中提及此事。(2)假設中英庚款董事會曾在9月1日作了這個決定,昆明方面一定會當天就收到重慶的電報通知,西南聯大整裝待發的留英庚款學生就不會在9月2日或3日啟程登上去河口的火車。(3)由于事先安排的在香港報到時間是9月9日,登船時間是9月16日[見《申報》(1939年9月1日第6版)報道。],如果乘飛機直接從重慶去香港,即使考慮到制裝等準備工作,留學生們也沒有必要9月2日出發。

另據報道,有兩位留學生一直待在上海,也沒有啟程去香港[見《申報》(1939年9月14日第12版)報道。]。他們顯然在離開上海前得到了香港輪船被取消的通知。這兩個人應該是沈昭文和陳春沂,因為他們兩位當時住在上海,也是在上海參加考試的[8, 9]。從上海乘輪船去香港需要大約三天時間[12]。為了保證9月9日能夠在香港報到,合適的出發時間應該是9月5或6日。此時,他們一定知道輪船被取消的消息,或者由重慶發來的電報,或者由報紙[見《申報》(1939年9月5日第8版)報道。]。這24人的最后一位是歐陽子祥。他曾在1939年6月在香港一中學做監考教師[見《大公報》(香港版,1939年6月26日第6版)報道。],并在當年7月在香港參加的中英庚款考試[8]。所以他大概一直在香港等待大家,不用來回奔波。綜上所述,這次打道回府并在今后旅途中倍受磨難的只是從昆明出發的這十位留學生。

三 留學加拿大的決定

錢偉長在《八十自述》中說留學加拿大的決定是1940年1月底作的[6]。根據現有資料的信息,筆者對這個說法存疑。為了說明這一點,我們還要從1939年9月發生的事情說起。

當林家翹他們在1939年9月11或12日從越南回到昆明后不久,可能很快又收到了中英庚款董事會的通知,要求他們做好在1939年年底之前再去香港乘船去英國的準備。從林家翹護照記錄上得知,1939年10月林家翹再次去昆明的法國領事館辦簽證。11月30日,林家翹又一次離開河口,進入老街,仍然計劃通過越南海防乘船去香港。林家翹的護照(圖3)顯示他到達海防的日期是12月2日,而在12月6日他又回到老街,7日從河口進入云南。從時間上來看,他這次也沒能到達香港,和上次一樣,仍是在越南境內轉了一圈原路返回。假設在12月2日于海防登上了去香港的輪船,他沒有足夠的時間能在12月6日回到中越邊境的老街。再者,從香港返回到越南港口海防時,需要新的入境簽證和在護照上蓋入關章,而林家翹護照上都沒有這兩個章。如果這次出行的目的依然是為了去英國,沒有走成的原因可能還是預定的郵輪或航線本身有了變故。

由于在可查閱到的中英庚款檔案和民國報紙上找不到這次出行的任何記錄,其他人的回憶也沒有提及這次出行,可能有人會認為林家翹的這次出行是個人行為,與出國留學無關。筆者認為這種可能性不大,原因有二:(1)從整體來看,1939年9月初船被征用的突發事件發生后,中英雙方一定在積極尋找替代船只,希望盡快將這些學生安全送到英國。所以,中英庚款董事會一定會要求這批學生原地待命,在從事學習和科研的同時,隨時準備去香港集合,絕不會鼓勵學生們在這期間做長達一兩個星期的私人旅行。(2)從林家翹本人出發,整個旅行時間大約10天,他幾乎始終奔波于往返昆明和越南的火車上,完全不像一個有明確目的的旅行,況且,他在香港和越南也沒有任何親友。因為他是一個著名的書呆子,他會更愿意花這十天時間學習和做出國前的準備。除此之外,還有一些對他的私人旅行的限制因素,如當時他不佳的經濟條件和滇越鐵路的安全問題。畢竟在1939年底到1940年春,滇越鐵路不時遭受日本飛機的轟炸。所以,這次旅行一定是對他來講絕對必要的,其目的一定是和他最關心的出國留學相關的。

如果林家翹于1939年12月份去越南的目的確是為了出國,則這批留學生兩次從香港出發去英國的計劃都失敗了,中英庚款董事會面臨著一個大難題。如何解決這個難題而能讓這批留學生順利出國呢?現有能查閱到的文獻資料顯示,在重慶的中英庚款董事會官員們首先考慮的是改變去英國的路線,而不是安排這批留學生去另一個國家學習。早在1939年初中英庚款董事會討論本屆留學科目分配方案時,英國各所大學的專業配置是一個重要考慮因素,該因素也直接影響錄取每一個留學生的決定。改變派遣國家會打亂這個計劃,并給出國后留學生的妥善安置造成很大困難。

林家翹的另一本護照(圖4)上的信息表明在1940年2月中旬,中英庚款董事會決定讓這批留學生取道加拿大去英國。該三年有效護照的簽發日期是1940年2月16日,而且上面注明了兩點:(1)護照用于通過加拿大去英國;(2)護照持有者出國的目的是去英國劍橋大學讀書。該護照應該是在重慶的中英庚款董事會替林家翹向重慶的中國外交部申請辦理的。可以推斷當時中英庚款董事會也給其他留學生們統一申請了取道加拿大去英國的新護照。

筆者的推測是,1940年2月15日,或是前一天,林家翹在昆明收到了中英庚款董事會要求他們第三次去香港的通知。通知上告訴他們已在香港或上海預定了去加拿大的輪船,這批留學生到了香港之后就可以領取外交部1940年2月16日頒發的新護照,并于1940年2月下旬或3月初啟程經過加拿大去英國。接到通知后,林家翹立即拿了手中的護照(圖3)去昆明的法國領事館,再次申請目的地為香港的簽證。該簽證于1940年2月15日生效。其次,林家翹請時任西南聯大教授的王竹溪先生(物理學家,1911-1983)為他寫了一封推薦信[15],收信人是劍橋的戈德斯坦(Sydney Goldstein,應用數學家,1903-1989)。王竹溪兩年前(1938)在劍橋大學獲得哲學博士學位[16]。他在信中贊揚了林家翹在過去兩年半研究工作中的表現,同時希望戈德斯坦照顧一下初到英國的林家翹。寫信的時間是2月15日。由于該推薦信由手寫而成,沒有像任之恭(物理學家,1906-1995)在1939年9月1日寫的推薦信[17]那樣用打字機打出,可以想見當時的緊迫感。

極有可能林家翹和他的伙伴們在拿到法國簽證后的第二天(即2月16日)就又登上了滇越鐵路上的火車出發了,他的護照(圖3)記錄顯示了他們在1940年2月18日第三次進入老街。進入越南的兩天以后(2月20日),他們離開海防乘船去了香港。取決于船只的規格和停靠港口的狀況,這段海上旅行通常需要三至四天的時間[12],即他們將于2月23或24日到達香港。可能對這十位從昆明出發的留英庚款學生而言,這是他們首次到達這個城市。在香港,林家翹領取了重慶中國外交部1940年2月16日頒發的新護照,并于2月27日拿到了香港護照官簽發的去加拿大的簽證。簽證上仍然注明林家翹出國的目的是經過加拿大去英國劍橋大學讀書。不知道2月27日以后,他們在香港是否都上了去加拿大的船了,如果上船了,該船下一個停靠的港口應該是上海。除此之外,當時還有很多其他船只往返于香港和上海之間。可以肯定,林家翹登上了一條去上海的輪船,因為1940年3月中旬他確實在上海,并于3月11日和梁守瀛訂婚[18]。訂婚后沒過幾天,林家翹就計劃從上海坐船按原路返回昆明。為了能夠從海防進入越南,林家翹于3月14日去法國駐上海領事館辦理簽證。考慮到上海到香港和香港到海防的海上航行時間,他應該是在3月19日之前和他的未婚妻告別的。護照(圖3)記錄上顯示他于3月24日到達海防,26日從老街再次進入云南河口。最后應該在3月28日前后,林家翹回到了西南聯大。

在這前后還可能發生過一件趣事,梁守槃(導彈總體和發動機技術專家,1916-2009,林家翹的表哥,當時也在西南聯大教書)曾回憶說[梁珪宣的私人通訊(2020)。],當這群留英庚款學生此次得到啟程去香港的通知后,因為走得非常急,在沒有全部到齊的情況下就匆匆出發了。傅承義當時在昆明附近的郊外游玩,就沒趕上跟大家一起行動。他那天正好去一個寺廟拜佛,在廟里和尚的鼓動下抽了一個上上簽,并告知說會有好運到來。回到學校后,突然發現其他留英庚款的同學們已經出發去香港了,傅承義感到非常沮喪,大罵那個和尚是騙子。過了些日子,他聽說這群留英庚款的同學們沒有走成,傅承義頓時大喜,連連夸獎那廟里的上上簽很準。

無論如何,這一次仍然沒有走成。據靳文翰之子靳予回憶,他父親告訴他有一次在上海準備出國時,有傳言說上海的日本當局從報紙上得知這批留英庚款學生的消息和他們的名單,很可能要抓捕這些學生,于是大家都設法分頭逃離了上海[靳予的私人通訊(2020)。]。如果在1940年3月確實發生過這一事件,說明當時這批留英庚款學生都從香港到了上海,是日軍的抓捕企圖使得這些學生錯失了這一次的出國機會。另一種沒有走成的原因可能和當時的歐洲戰事迅速發展有關,畢竟從加拿大到英國的這段海上航線也變得非常危險。1940年間,德國的潛艇,水雷,轟炸機等擊沉了幾百艘英國的商船[見https://www.historylearningsite.co.uk/world-war-two/war-in-the-atlantic/the-u-boat-war-1940/及http://naval-history.net/WW2CampaignsUboats.htm。],中國政府不希望這些精英學子在求學路途中出現意外。如果前面的推斷成立,至此,這批留英庚款學生們的三次出國計劃都以失敗而告終。

中英庚款董事會最終決定放棄派遣這些人去英國讀書的計劃。作出這個決定的時間推測是在1940年5月下旬。因為1940年5月1日的《申報》還報道了第八屆中英庚款考試的計劃和考試日期[見《申報》(1939年5月1日第3版)報道。],而該報在1940年5月26日又報告了一個新的重磅消息:“庚款會本年停考!重慶的中英庚款委員會宣布:因歐局之故、已取消原定八月四日及五日舉行之留英學生考試。”[26]這說明中英庚款董事會在4月份還在希望能派留學生去英國讀書,而在5月下旬就改變了主意!

這里中英庚款董事會所說的“歐局之故”,是指當時第二次世界大戰發展非常迅速,戰場局勢嚴峻。據英國媒體描述:2月14日,英國宣布所有在北海(the North Sea)行駛的商船將裝備武器;2月17日,英國開始將40萬兒童從城市疏散到鄉村;德國4月9日開始入侵丹麥和挪威,5月10日入侵盧森堡、荷蘭、和比利時;5月12日,德軍繞過法軍設防的馬其諾防線,侵入法國境內;5月15日荷蘭向德國投降;5月26日開始,英法聯軍在法國進行為時兩天的敦刻爾克大撤退;5月28日,比利時宣布向德國投降[見https://www.historic-uk.com/HistoryUK/HistoryofBritain/World-War-2-Timeline-1940/。]。鑒于英倫三島成為德國的下一個進攻目標,整個國家處于備戰狀態,再送中國留學生到那里讀書顯然是不合時宜的。

很可能與英國和加拿大兩方聯系之后,中英庚款董事會在1940年7月最終決定讓這批留英庚款學生改去加拿大的多倫多和麥吉爾兩所大學讀書。7月17日《大公報》的香港版報道,題目是“中英庚款留英學生 改赴加拿大攻讀 一部已由滇來港”,內容為“[昆明十六日下午八時二十四分發專電]上屆中英庚欵留英學生,前因歐戰關系,迄未赴英,現決改赴加拿大研習,居留各地之考取學生,定期在香港集中,乘輪放洋。在滇各生十六日已乘專機飛港”[見《大公報》(香港版,1940年7月17日第3版)報道。]。中英庚款董事會之所以給昆明的學生安排專機,是因為當時滇越鐵路的越方一段已經完全被日軍所控制,導致該路線無法通行[19, 20]。

林家翹還保留了一份當年多倫多大學注冊辦公室負責人芬內爾(A. B. Fennell)先生拍來的電報抄錄稿,該電報是一封1940年8月9日錄取信的“摘要”,上面說明林家翹,段學復和曹隆等三人已被多倫多大學數學系無條件錄取為研究生[21]。這電報和錄取信的日期反映出多倫多大學數學系是在1940年7月或8月初才決定錄取這三位學生去那里讀書的。綜上所述,錢偉長《八十自述》中所言的中英庚款董事會在1940年1月底就決定送留英庚款學生去加拿大讀書的說法可能有誤。

四 日本簽證問題

錢偉長的《八十自述》[6]里和2010年8月1日《科技日報》的題為“錢偉長:科學巨子 傳奇人生”的文章[見http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2010/8/235389-2.shtm。]中,都說他們首次上船準備出國時,發現護照上有日本簽證,他們都因此下了船。環球網的一篇文章說:“1939年,他(即錢偉長,筆者注)考取了庚子賠款的留英公費生,因第二次世界大戰突發,船運中斷,改派至加拿大。當得知所乘船只要經過日本,讓他們在橫濱逗留3天后再起程時,錢偉長和其他公費生一致認為,在抗日戰爭期間,經留日本有損國格,于是他們全體憤然離船,大家一齊把加有日本簽證的護照扔到了黃浦江里。”[見https://china.huanqiu.com/article/9CaKrnJo5oC。]

以上說法與林家翹護照上的信息不符。如前所述,林家翹存有兩本護照:一本是1940年2月16日由重慶中國外交部頒發的,另一本是1939年由云南府簽發的。筆者仔細翻閱了這兩本護照,都沒有發現任何日本簽證。而且這兩本護照上的頁碼完整無缺,沒有被撕下的痕跡。所有護照頁上沒有被涂改和遺留膠水的痕跡,也沒有被海水浸泡的痕跡,甚至沒有訂書釘孔。上節說到,中英庚款董事會于7月16日用專機將昆明的學生送到香港。林家翹的護照(圖4)顯示他于7月22日拿到了由加拿大駐香港的特別移民官(Special Immigration Officer)簽發的簽證。此后兩本護照都在他的手中,不存在申請日本簽證的可能性。但后來他們沒有從香港一起啟程去加拿大,而是像香港《大公報》8月9日報道的那樣[見《大公報》(香港版,1940年8月9日第3版)報道。],只有靳文翰、歐陽子祥、羅開富和謝安祜等四人從香港乘“皇后輪”放洋,而其他20人則從上海坐船出發。這“其他二十人”就包括林家翹、錢偉長、張龍翔、李春芬、沈昭文和陳春沂等人。據李春芬回憶,他選擇從上海出發是為了與“家人聚晤”[22]。可以想象林家翹、沈昭文和陳春沂等也愿意如此,前者要與居住在上海的未婚妻話別,后兩位當時家就在上海,由此類推,另外16位學生也可能出于個人原因而選擇從上海“放洋”。可以推測,7月22日拿到簽證后的一兩天內,這二十位學生一起或分別登上了由香港駛向上海的輪船。

抵達上海后,林家翹有近兩周的時間與親人團聚并做出國前的準備。他于1940年8月8日拿到了三等艙船票(圖5)。船票顯示該船是俄國皇后號(Empress of Russia),和錢偉長的回憶一致。該船隸屬于加拿大太平洋輪船公司(Canadian Pacific Steamships)[見http://www.theshipslist.com/ships/lines/cp.shtml。]。除了這條船,該公司還有英國皇后號、日本皇后號等幾十艘船。俄國皇后號于1912年在蘇格蘭格拉斯哥建成下水,排水量為16810噸。自其服役開始,大部分時間都在太平洋上航行,戰爭期間被盟國政府多次征用,曾參與過1943年的北非戰役和1944年盟軍在法國登陸后的物質供應。直到1945年第二次世界大戰結束后,被一場大火燒毀[見https://www.cruiselinehistory.com/canadian-pacifics-empress。]。這條船的航速在當時是比較快的,1912年5月,該船從香港駛向溫哥華,僅用了不到9天的時間。1922年,孫中山和蔣介石曾乘坐這條船由香港到上海[見https://www.victoriaharbourhistory.com/transportation/empress-of-russia/。]。在1940年,該船的航行路線是馬尼拉、香港、上海、長崎、神戶(大阪)、橫濱、檀香山、維多利亞港,最后到達溫哥華。1941年底,太平洋戰爭爆發,香港被日軍占領,這條航線也不通了。

林家翹于8月10日在上海登船,11日開船,26日到達溫哥華。從上海到溫哥華的海上航行用了15天的時間。在這期間,這條船會在一些港口停靠一兩天,是否停靠上面提到的每一個港口,無從猜測。但是,梁守瀛給林家翹的信中提及,林家翹從長崎、大阪、橫濱發出的信都收到了[23]。這證明了一個事實,即該船曾經在這三個日本城市的港口停靠過。不過,沒有任何證據顯示林家翹曾經下過船。而且船票上有明確注明,沒有日本簽證的乘客不能在日本港口下船(圖5)。可想而知,這三封給未婚妻的信應該是他通過船上的郵件服務發出的。

這里可以推斷錢偉長和林家翹是在同一條船上。張龍翔(錢偉長的好友,曾任北京大學校長)之子張元凱確認他父親也是乘坐這條船去加拿大的[張元凱的私人通訊(2020)。]。如果1940年8月9日香港《大公報》說的“皇后輪”就是“俄國皇后輪”,這說明靳文翰、歐陽子祥、羅開富和謝安祜等四人在香港首先登船,然后該船在上海停靠,在那里他們和其他二十人會合,并在前往加拿大的途中,拍攝了那張24人在船上合影的著名照片[見http://www.cas.cn/zt/rwzt/zmkxjqwcss/zydn/201008/t20100802_2916192.html。]。由此可以推斷這二十四人都曾在上述日本港口停靠過。從經濟角度來看,在1941年日本偷襲珍珠港前,每一艘在上海和北美之間航行的商船都極有可能會在日本港口停靠,留學生們很難找到一條直達加拿大的商船。而錢偉長的《八十自述》中只提及他們1940年8月再次乘船去加拿大時,輪船“順利渡過太平洋”抵達溫哥華[6],沒有詳細說明這艘船名為“俄國皇后號”的郵輪在去加拿大的途中是否經停了日本或其它的港口。

如果第三節提到的靳文翰的回憶確實,即日本當局曾在1940年3月企圖在上海抓捕這些學生,考慮到這個因素,則當年8月這20人還計劃從上海出發的舉動頗具危險。不知留學生們是如何化解這個難題的。不過《大公報》的報道似乎給他們的此次行動提供了一些掩護:《大公報》在7月17日宣稱所有留學生將“在香港集中,乘輪放洋”,而“其余二十位將由上海啟程前往”的報道被推遲到8月9日才發出,此時林家翹已經拿到船票并準備登船了。

另一個疑問是其他留英庚款學生的護照上是否有過日本簽證。可以得知當年中英庚款董事會一共為這批留英庚款學生準備過兩本護照。第一本是為了他們在1939年9月能夠從香港坐船直接去英國而準備的。由于該船的預備航線不經過日本,那本護照上不應該有日本簽證。當1940年2月中國外交部重新簽發了由加拿大去英國的新護照時,舊護照應該被銷毀,不會一起發給他們。當辦好1940年2月簽發的第二本護照后,如果中英庚款董事會的英國官員明知日本在進行侵華戰爭,屠殺中國軍民,還自作主張,在護照持有人不在場的情況下,替他們在香港或上海申請日本簽證,并可能繳納相應的簽證費用,這似乎不合常理。可以肯定留學生們絕不愿意申請日本簽證,甚至也不希望他們乘坐的輪船在日本港口停靠,有可能在1940年3月由于此事他們和在上海的日本當局發生了沖突,導致靳文翰記憶中的抓捕行為。沈昭文之子沈定言先生回憶,他母親告訴他的確發生過類似事件,而他父親曾因此為其他留學生在上海尋找住處。

探索這些細節的真相需要新的歷史資料和考證,這個過程可能會帶來更使人驚奇的發現。同時也會得到這些細節和當時的以及后來的社會背景的關系。不過這將取決于相關歷史檔案的繼續挖掘和解密,如日本外務省和侵華日軍的舊檔案等。究竟由于年代久遠,個人回憶會和當時真正的史實有一些區別。例如,《中英庚款史料匯編》[9]中說第七屆中英庚款考試的報名人數是384人。這和《錢偉長傳》中說的“報名人數超過了3000人”[24]就有很大出入。同樣,筆者在本文中描述了自己對當時的一些細節的理解和推測,可能也會有誤。希望本文能起到拋磚引玉的效果,導致進一步的史料的披露和考證。

總之,當年第七屆中英庚款留學生們的出國之路充滿了艱辛和危險,一波三折。我們可以想象當時這些年輕的學生們,帶著出國的行李箱,冒著被日本飛機轟炸的危險,多次往返在滇越鐵路上,并帶著挫敗的心情一次又一次打道回府的情景。這些磨難一定加劇了他們對日本侵略者的仇恨和報效祖國的決心。1940年8月份,當他們終于站在輪船甲板上面對著一望無際的太平洋時,他們心里一定充滿了對即將開始的求學之路的期待和將來為建造一個強大的祖國而做貢獻的堅定信念。

致謝 感謝林家翹和梁守瀛的女兒林聲溶博士、清華大學檔案館李運峰老師、中國第二歷史檔案館的劉長秀老師、華中師范大學的汪慧敏同學和上海社會科學院張劍教授的學生常芳彬。他們五位提供或協助查閱了寶貴歷史資料。感謝清華大學圖書館,那里提供了臺灣得泓公司研發的中國近代報紙全文數據庫。感謝沈昭文之子沈定言先生和沈昭文之孫沈雷先生提供的寶貴信息。感謝姚蜀平老師、張曼菱老師、聶華桐先生、梁珪宣先生、林孝庭博士、文靜女士、金富軍博士、王作躍教授、王揚宗教授、靳文翰之子靳予先生、段學復之子段大亮先生、易見龍之子易受長先生、陳立副教授和李定先生對作者的鼓勵和對本文提出的寶貴改進意見。特別值得一提的是,靳予先生還花很大功夫為本文的通篇文字潤色。

參考文獻

[1] 李喜所. 20世紀中國留學生的宏觀考察[J]. 廣東社會科學, 2004,(1): 12-16.

[2] 姚蜀平. 回首百年路遙[N]. 上海: 上海教育出版社, 2017.

[3] 劉曉琴. 中英庚款留學生研究[J]. 南開學報, 2000,(5): 72.

[4] 王丹紅. 不該發生的訛誤報道[Z]. 知識分子, 2016.

[5] 顧淑林. 偉大寓于平凡--我所知道的郭永懷、李佩夫婦[J]. 科學文化評論. 2019, 16(6): 83-92.

[6] 錢偉長. 著名科學家錢偉長的青年時代--摘自錢偉長《八十自述》[J]. 統一論壇, 1995,(4): 29-32.

[7] 王丹紅. 郭永懷夫人李佩追憶錢偉長[N]. 中國科學報, 2010-8-2: A1.

[8] 中英庚款董事會考選留學生(六)[R]. 臺北: 臺北“國史館”, 2019. 118.

[9] 周秀環. 中英庚款史料匯編(中冊)[M]. 臺北: 臺北: 臺北“國史館”, 1993. 342.

[10] 謝定裕. 我所認識和知道的林家翹先生[J]. 力學與實踐, 2016, 38(1): 93-94.

[11] 紅河: 百年滇越鐵路[N]. 云南法制報, 2016-10-24.

[12] 鄭天挺. 鄭天挺西南聯大日記(第一冊)[M]. 北京: 中華書局出版, 2018. 28-109.

[13] 中央訓練團黨政訓練班第六期職教學員通訊錄[R]. 1950年2月. 南京: 中國第二歷史檔案館收藏. 密0988號.

[14] 韓鐵. 風雨伴雞鳴: 我的父親韓德培傳記[M]. 北京: 中國方正出版社, 2000. 20-21.

[15] 王竹溪給St. Johns College的 Dr. S. Goldstein的信[R]. 1940年2月15日.

[16] 王正行. 王竹溪先生生平事略[J]. 物理, 2012, 41(7): 450.

[17] 任之恭給劍橋大學Board of Research Studies 信[R]. 1939年9月1日.

[18] 梁守瀛給林家翹信[R]. 1940年3月11日.

[19] 肖雄. 抗戰時期日本對華的交通封鎖及國民政府的反封鎖對策[J]. 抗日戰爭研究, 2011: 72-79.

[20] 李昆武. 云端上的鐵路[M]. 北京: 生活·讀書·新知三聯書店, 2014.

[21] 多倫多大學給林家翹, 段學復和曹隆等人的電報[R]. 1940年8月9日.

[22] 春風化雨 桃李芬芳: 李春芬先生的人生與學術思想[R]. 上海: 華東師范大學城市與區域科學學院, 2016.

[23] 梁守瀛給林家翹信[R]. 1940年8月20日.

[24] 柯琳娟. 錢偉長傳[M]. 南京: 鳳凰出版傳媒集團, 江蘇人民出版社, 2009. 46.

The Road to Study Abroad of the Seventh Sino-British Boxer Indemnity Students

PU Yikang

Abstract: This paper attempts to describe the actual events experienced by the seventh Sino British Boxer indemnity students before they left for Canada in the late summer of 1940.The findings are backed by several official documents in the period of Republic of China, including Chia-Chiao Lins passports, personal letters, and newspaper reports. Some of the findings in this article are very different from the ones reported in the Chinese literature on the same topic in the past 30 years.

Keywords: Sino-British Boxer Indemnity, the Second World War, Wei-Zang Chien, Yung-Huai Kuo, Chia-Chiao Lin

收稿日期:2020-12-25

作者簡介:蒲以康,清華大學教授,研究方向為放電參數調節和控制,半導體芯片加工工藝和設備,等離子體與材料表面相互作用與應用等。Email: puyikang@mail.tsinghua.edu.cn