首屆中央研究院浙江籍院士群體分析

摘 要 1948年首屆中央研究院81位院士中,浙江籍有21人之多。他們大多在家鄉獲得較為系統的初中等教育,然后前往上海、南京、北京等地接受高等教育,突破了浙江自身在高等教育上的缺陷;他們大多留學當時世界科學中心--歐洲而不是美國,與科學前沿相接,在數學、動物、植物、生理乃至社會學等學科取得了令人矚目的科研成就,是促進我國科學發展壯大的一支重要力量。

關鍵詞 中研院院士 浙江 教育 科研

中圖分類號 N092

文獻標識碼 A

1948年3月25-28日,中央研究院第二屆評議會第五次年會召開,選舉首屆院士81名。因故未能出席會議的浙江大學校長竺可楨,在3月28日的日記中記載了他統計院士大學分布的結果:“北京大學、清華大學各九人,浙大四人,中央大學三人,南開、武大、復旦各只一人而已。”([1],頁73)這個統計不全面也不很準確。9月23日,第一次院士會議召開,竺可楨與會,對院士籍貫進行統計,浙江18人、江蘇15人,“素評議會蘇多于浙,而第一屆院士則浙多于蘇,數學五人中浙占其四也”([1],頁214)。胡適在次日的日記中有一個較為全面的統計,浙江19人(數理組9人,生物組7人,人文組3人)、江蘇15人(數理、生物與人文三組各5人)[2]。無論是竺可楨還是胡適的統計,81名首屆院士,籍貫浙江者幾近1/4,可見浙江在中國近代學術發展的貢獻與地位。

一 浙江籍院士名單及當選理由

中研院院士選舉分數理、生物和人文三組,數理組包括數學、物理、化學、地質、天文氣象和工程,生物組有動物、植物、醫學、藥物學、人類學、心理學、生理學和農學,人文組分哲學、中國文史學、歷史學、語言學、考古與藝術學、法學、政治學、經濟學和社會學。浙江籍院士學科分布及當選理由如下:

數學4人(5)[當選理由來自《國立中央研究院公告》(1947年11月15日)。“(5)”指本學科共有5人當選。下同。]:

姜立夫(1890-1978,浙江平陽人):圓與球的幾何之研究,曾主持南開大學數學系;

許寶騄(1910-1970,浙江杭州人,生于北京):數理統計之極限分配、近似分配等研究;

陳省身(1911-2004,浙江嘉興人):微分幾何、積分幾何及積分與拓撲學之關系等研究;

蘇步青(1902-2003,浙江平陽人):卵型論與投影微分幾何等研究,主持浙江大學數學系。

物理學2人(7):

趙忠堯(1902-1998,浙江諸暨人):伽瑪射線、中子吸收與放射等研究;

嚴濟慈(1901-1996,浙江東陽人):光譜、壓力對于照相效應、水晶振動及應用光學等研究,主持北平研究院物理研究所。

地質學2人(6):

朱家驊(1892-1963,浙江吳興人):研究德國侏羅紀石灰巖,創辦并主持兩廣地質調查所、奠定華南地質研究之始基;

翁文灝(1889-1971,浙江鄞縣人):創立華南礦床分帶、燕山運動、地震與構造關系、華煤分類新法、剝蝕與沉積之研究等,曾主持中央地質調查所。

天文氣象學1人(1):

竺可楨(1890-1974,浙江紹興人):中國氣候學、氣候區域、風暴生成、水旱分布與天文及地理等研究,曾主持中央研究院氣象研究所。

以上數理組9人。

動物學3人(6):

伍獻文(1900-1985,浙江瑞安人):魚類形體生理分類生態等方面及寄生蟲之研究;

貝時璋(1903-2009,浙江鎮海人):細胞學及實驗形體學等研究,主持浙江大學生物系;

童第周(1902-1979,浙江鄞縣人):實驗胚胎學之研究。

植物學2人(6):

錢崇澍(1883-1965,浙江海寧人):植物分類學及植物生態學之研究,主持中國科學社生物研究所;

羅宗洛(1898-1978,浙江黃巖人):微量元素與植物之生長量、碳水化合物之代謝作用等研究。

生理學1人(4):

馮德培(1907-1995,浙江臨海人):肌肉和神經之放熱及神經肌肉接頭之傳導等研究。

農學1人(3):

俞大紱(1901-1993,浙江紹興人,生于南京):蠶豆等作物病害、小麥大麥黑黑穗粉菌之生理分化與抗病育種等研究。

以上生物組7人。

哲學1人(4):

金岳霖(1895-1984,浙江諸暨人,生于長沙):治西洋哲學,著有《邏輯》《論道》等。

中國文史學1人(4):

張元濟(1867-1959,浙江海鹽人,生于廣州):主持商務印書館數十年,排印四部叢刊等、校印古本史籍,于學術上有重大貢獻。

經濟學1人(1):

馬寅初(1882-1982,浙江杭州人):中國金融市場及財政金融諸問題之研究。

社會學2人(2):

陳 達(1892-1978,浙江余杭人):調查并研究中國勞工、人口、移民;

陶孟和(1887-1960,浙江紹興人,生于天津):中國都市及鄉村社會之研究,主持社會調查研究機關。

以上人文組5人。

可見,首屆中研院院士籍貫浙江者共有21人,其中數理組9人、生物組7人、人文組5人,占比達26%。數理組院士28人中浙江籍9人,近1/3;生物組25人中浙江籍占近三成;人文組28人中浙江籍5人,相對較少,也與江蘇籍一樣多,占比1/6強。科學技術方面浙江籍人數較多,總比例達到30%。從年齡上看,全體院士中最大的吳稚暉83歲,浙江籍張元濟81歲第二,他們都是人文組院士。最小的陳省身僅37歲,許寶騄也僅38歲。當選院士是對一個學者學術成就的最高肯定,數理與生物兩組院士平均年齡50.5歲,陳省身、許寶騄不滿40歲就能當選,可見他們科研成就取得之迅速(華羅庚與許寶騄同齡)與選舉者容納后進的胸襟。總體而言,數理、生物兩組浙江籍院士年齡較小,除數學姜立夫、地質學朱家驊、翁文灝、氣象學竺可楨、植物學錢崇澍外,其他人年齡都較小,馮德培也僅41歲。65歲的錢崇澍是53名科學技術院士中年齡最大者。

無論是竺可楨還是胡適的統計,與上面的具體排列相比,都有誤差,主要原因是他們兩人在籍貫與出生地的認知上有差異。以徽州人自豪的胡適,雖然出生于江蘇川沙(今屬上海),但把自己作為安徽人統計,并說安徽“此次院士八十一人,只有我一人”[2]。1948年6月編印的《國立中央研究院院士錄》第1輯中,關于胡適記載為“1891年12月17日生于上海(原籍安徽績溪)”,張元濟也如胡適一般,是“1867年9月生于廣州(原籍浙江海鹽)”[“院士錄”說許寶騄生于杭州有誤,他生于北京。]。如果完全按照該“院士錄”,俞大紱、金岳霖、陶孟和三人僅有生于南京、長沙和天津的記載,無“原籍”注明,不能算浙江人,因此竺可楨統計的18人是正確的。胡適統計19人,他可能把俞大紱看作浙江人,而把他的老朋友哲學家金岳霖作為湖南人統計,也自然把陶孟和作為天津人了[夏鼐當年按照出生地的統計,浙江17人,自然有誤。參見[3]。]。可見,胡適及其周圍的人并不把金岳霖看作浙江人。金岳霖晚年回憶時,似乎也認同自己是湖南人:

我的老家庭是清朝后期的洋務派的官僚家庭。父親是浙江人,在湖南做小官,可能是一個知府級的官。……雖然我的母親、舅舅、舅母都是湖南人,我可不能因此就成為湖南人。辛亥革命之后,以中山先生為首的政府很快就頒布了一部法律,內中有一條說在什么地方生長就是什么地方的人。按照這個標準,我是湖南人是毫無問題的。[4]

籍貫與出生地無疑是重要的,馬克·布洛赫說:“如果不與人類現實聯系在一起,任何人名或地名都只不過是毫無意義的稱謂而已;在歷史學家的眼中,二者是緊密相連的。進一步說,如果不將其與實際相結合,那么它就永遠只是一個空洞的標簽。”[5]因此,只有將一個人的籍貫或出生地與他所受教育與所處環境結合起來,才能看出籍貫或出生地在一個人的成長中的重要性。

二 院士群體受教育情況

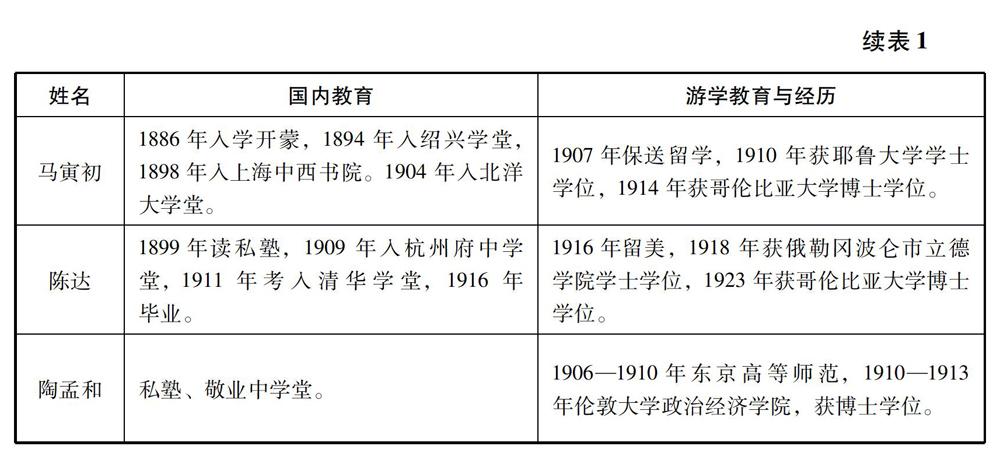

除中進士入翰林院的張元濟完全受傳統教育(當然他后來也積極汲取西學知識)而外,其他20人都有留學經歷,表1較為詳細地列舉了21位院士的國內與國外教育經歷。

除少數幾個人如趙忠堯、伍獻文、馮德培、俞大紱等外,他們大多有私塾就讀經歷,錢崇澍中秀才[錢崇澍曾說:“科舉制度將我關了十六年。新學固然不好學,但比起死背古書卻是一種進步。”(參見[6])需要指出的是,錢崇澍在庚款錄取名單上年齡為20歲,而真實年齡為27歲,顯然謊報。當時許多庚款生如過探先等都隱瞞年齡。],翁文灝鄉試不中,馬寅初更是不愿科考而與父親產生沖突。可以說,1905年的科舉廢除在相當程度上改變了他們的命運,否則他們大多還是在科考道路上跋涉。同時也可以看到,即使出生較晚的許寶騄、陳省身,他們早期教育都在家里,接受公共教育時間都較晚,許寶騄直接入中學,陳省身進高小,這自然與他們書香門第的家庭環境有關。無論如何,這些人大都在家鄉都接受了較為完整的初、中等教育,然后到上海、北京、南京等大城市接受中高等教育,這自然歸公于晚清新政以來對新教育的提倡[值得注意的是,金岳霖在長沙與北京接受教育,陶孟和完全在天津接受國內教育,與浙江甚至江南地區都無關,胡適不將他們作為浙江人看來完全有理由,也是合理的。]。較晚出生者在國內接受了完整的高等教育,趙忠堯、嚴濟慈獲得東南大學學士學位,伍獻文南京高師畢業后在廈門大學獲得學士學位,童第周、馮德培畢業于復旦大學,俞大紱畢業于金陵大學,許寶騄畢業于清華大學;陳省身南開大學畢業后在清華讀研究生,馮德培也在協和醫學院讀研究生。這說明隨著第一代留學生的歸國,中國科學教育本土后已經初見成效,培養出自己的第一代本科畢業生甚至碩士研究生。81位院士中這樣師生同輝者有姜立夫與陳省身,秉志與王家楫、伍獻文,林可勝、蔡翹與馮德培。

上海在這些人的國內教育中占據絕對重要地位:朱家驊、貝時璋同濟醫工,翁文灝震旦學院,竺可楨澄衷學堂與復旦公學,童第周、俞大紱與馮德培復旦大學,錢崇澍和羅宗洛南洋公學,馬寅初中西書院,有10人在上海接受中高等教育。南京也占據相當地位,趙忠堯、嚴濟慈、伍獻文都畢業于南京高師,俞大紱畢業于金陵大學。1909年開啟的清華庚款留美使清華系統也有相當影響,姜立夫、錢崇澍、竺可楨直接考取庚款留美,金岳霖、陳達通過清華學校就讀留美,還有許寶騄、陳省身在清華接受本科與研究生教育。值得注意的是,北京大學雖然號稱中國第一學府,但浙江籍院士的國內教育與它毫無關系。同時,作為浙江省省會的杭州,在這些人的教育成長道路上,地位也并不突出,只有姜立夫、羅宗洛和陳達在這里讀過中學,這自然與浙江高等教育嚴重滯后有關。僅接受中等教育者除蘇步青、羅宗洛外,主要與他們出生較早,中國高等教育還未起步有關。

雖然浙江在高等教育上存在相當缺陷,院士們不能在本地接受高等教育,但浙江人天生的求知欲與不安于現狀的流動精神與習慣(與傳統中國安土重遷的習俗完全不同),使他們突破地域的限制到上海、南京、北京與天津接受高等教育,為留學海外做準備,為最終成材儲蓄知識與力量。

國外教育方面,除姜立夫、竺可楨、錢崇澍、金岳霖、陳達通過美庚款與清華學校留美之外,還有趙忠堯、馮德培、俞大紱與馬寅初4人也留美,留美共有9人之多。這與民國時期留學教育深受美國影響總體趨勢一致。以取得最后學位進行統計,數理和生物組52位院士(自學成才的華羅庚僅有游學英國經歷)中有34人在美國獲得學位,另外,留學英國6人、德國4人、法國3人、日本2人、比利時2人、瑞士1人共18人[7]。18人中浙江籍占據大部分,許寶騄、馮德培(留美碩士)留英,嚴濟慈、伍獻文留法,陳省身、朱家驊、貝時璋留德,翁文灝、童第周留學比利時,蘇步青、羅宗洛留日,共有11人之多,占61%,囊括了留學比利時、日本名單,也占據德國、法國的大部分名單,只是留英相對較少[其他留英還有李四光、李宗恩、吳定良、林可勝,留德楊鐘健,留法李書華,留學瑞士黃汲清。]。這可能是浙江籍院士取得重大成就最為根本的原因。無論是最早留美的馬寅初,還是最晚赴美的趙忠堯,他們留學時美國還不是世界科學中心,美國人要想在科學上有所作為也只能到歐洲取經,如奧本海默先到英國卡文迪許實驗室,后到哥廷根問道于玻恩。因此,陳省身、許寶騄、翁文灝、嚴濟慈、伍獻文、貝時璋、馮德培、童第周等留學歐洲,與世界科學前沿直接相接觸,自然比同期留美者能取得更大成就。陳省身南開大學大師兄劉晉年,留美在哈佛大學獲得博士學位,他就說他出國的機會沒有陳省身好。陳省身留歐跟隨幾何學權威布拉施克,后來到巴黎跟嘉當學習,這個機會更好,因為嘉當是當時主流數學微分幾何的創始人[吳大猷也敏銳地發現中國物理學家主要留學美國,留歐的人數很少。直到二次大戰之前,世界物理中心在歐洲的德國、英國和法國。當時美國也像中國到美國、日本留學一樣,他們也要到歐洲留學,特別是理論物理學([9],頁11)。][8]。

除錢崇澍外,其他19位都取得博士學位,其比例也較全國為高。81位院士中僅人文組余嘉錫、張元濟、柳詒徵、陳垣、顧頡剛和董作賓6人沒有留學經歷,其他75人中有58人獲得博士學位,博士學位總體比例71.6%,留學獲博士學位比例達到77%;浙江籍院士總體比例90%,留學者95%。正如夏鼐所說:

博士學位或者碩士學位,并不見得和一個人將來在學術的成就有什么必然的因果關系。但是在導師的指導下,做過一番比較狹而深入的研究工作,多少總可使之領悟到研究工作的性質和途徑。如果返國后有適當的研究環境,加以個人的努力,自然容易有所成就。[3]

三 院士群體學術貢獻

浙江籍院士在數理組人數最多,數學5人中有4人,物理學7人中有2人,地質學6人中有2人,天文氣象學1人被獨占,而化學4人與工程5人中一個也沒有,說明浙江籍科學工作者在化學與工程方面還需要努力,這似乎也從一個方面說明他們更注重純粹科學,化學、工程學相較數學、物理等學科,畢竟與技術更接近。生物組動物學6人中有3人,植物學6人中有2人,生理學4人中有1人,農學3人中有1人,醫學、藥物學、人類學、心理學4門學科都沒有人,主要集中在動物學與植物學上。人文組哲學4人中有1人,中國文史學4人中有1人,經濟學1人獨占,社會學2人獨占,歷史學、語言學、考古與藝術學、法學、政治學都沒有。學科分布在一定程度上可能反映了浙江學術工作者興趣所在。

陳省身是舉世聞名的大數學家,博士論文使他聲名鵲起,抗戰期間在普林斯頓高等研究院發表劃時代論文,用內蘊方法證明了高維的高斯-博內公式,定義了陳省身示性類,在整體微分幾何的領域做出了卓越貢獻,影響了整個數學的發展,被譽為“現代微分幾何之父”。許寶騄留英期間,求學問道于數理統計與概率論的奠基性人物費歇、皮爾遜、內曼等,成為數理統計學與概率論發展的見證人與參與者。美國科學院院士安德森(T. W. Anderson)在紀念許寶騄的文章中高度評價了他在多元分析領域的工作,并說:“作為一個訓練有素的數學家,許寶騄推動了統計學中的應用并且證明了有關矩陣的一些新的定理。”[10]姜立夫作為中國近代數學奠基人,創建了南開大學數學系,培養了陳省身、江澤涵等人才,籌建中研院數學研究所,匯聚數學人才,陳省身在這里發現了吳文俊等才俊。姜立夫主要以組織發展中國數學而不是以數學成就當選院士,當選成果僅一篇論文《圓素和球素幾何的矩陣理論》,1945年訪美時發表。蘇步青以主持浙江大學數學系與微分幾何研究當選,但相較而言,蘇步青科研成就更為重要,他當選時論文有95篇之多,開創的浙大射影微分幾何也有相當影響,他與陳建功[陳建功是150位正式候選人之一,數學候選人還有江澤涵、熊慶來。]將浙大數學系建設為與清華、北大數學系相提并論的重鎮。

趙忠堯隨密立根攻讀博士論文期間,雖因錯過正電子的發現而與諾貝爾獎擦肩而過,但他對電子對產生與電子對湮滅的貢獻已得到承認[11]。他回國任教清華大學物理系,用蓋革計數器進行r射線、人工放射性和中子物理研究,開設核物理課程,主持建立中國第一個核物理實驗室;1946年受國民政府委派,赴比基尼島參觀核彈試驗,此后在麻省理工學院、加州理工學院等處進行核物理和宇宙線研究。嚴濟慈1930年回國后,長期任北平研究院物理研究所所長、鐳學研究所所長,不僅自己取得特出的科研成果,組織領導工作也深受吳大猷的推崇[吳大猷認為嚴濟慈不僅在實驗物理方面做出了重要成績,也培養了大批人才([9],頁62)。]。抗戰期間,嚴濟慈領導應用光學研究,研制大批軍用設備,對抗戰的勝利貢獻極大,被授予勝利勛章。

朱家驊當選院士曾引起非議。以他當選理由來看,實在是相當勉強或者說名不副實,他僅有博士時代論文兩篇,但作為執掌國民政府學術發展大權的政府高官,以政治權勢推展學術,籌建兩廣地質調查所、中國地理研究所、中國蠶桑研究所、同濟大學大地測量與測繪等學科,積極參與中研院的籌備和組建,先后擔任評議會評議員、總干事、代理院長等,對中研院的發展及中國科學進步的貢獻有目共睹。翁文灝作為中國地質學開創人,無論是科研成就還是對民國地質事業的具體影響來說,都遠遠超過先于他的丁文江和后于他的李四光。從回國到1932年棄學從政不到20年間,翁文灝取得了輝煌的科學成就:在礦床學方面探討了金屬礦床的生成及其分布規律,為礦產資源的開發和利用提供了理論基礎;在構造地質學方面,修正了此前一些外國地質學家在中國地質構造上的認識錯誤,創立了燕山運動及其有關的巖漿活動,至今仍是地質構造學的教科書內容;在地震地質方面,開始研究我國地震的分布及其規律,并領導建立了我國第一個地震臺;在煤田地質、石油地質、古生物學、地層學、沉積學及地理學方面也都留下了艱苦跋涉后的深深印跡。浙江籍兩位地質學科院士,相較李四光、黃汲清、楊鐘健、謝家榮等4位院士,在民國地質學的發展規劃上作用更為明顯,是典型的學術領導型人物。

竺可楨是中國近代地理學、氣象學的奠基人之一,是唯一的天文氣象學科院士。他一生著述涉獵的學術領域頗廣,在季風、臺風、地理學與自然區劃、物候學、氣象變遷、自然資源綜合考察、科學史等方面都取得了令人矚目的成就;創辦中國第一個地學系并任主任,確立地理學和氣象學的專業學科基礎,培養了大批地理學與氣象學人才,并創建中研院氣象研究所,進行氣象事業的觀測研究和人才培養;1936年擔任浙江大學校長,十年間將之建設為東方“劍橋”。可見,竺可楨也是一個學術領導型人物。

相較朱家驊、翁文灝、竺可楨在學術組織管理與規劃方面的才能,動物學科的三位院士伍獻文、貝時璋與童第周主要以自己卓越的科研成就當選院士。伍獻文是中國魚類分類學、形態學和生理學的奠基人之一,留學回國后一直任職中研院動(植)物研究所。貝時璋是中國生物物理學奠基人,回國長期任教浙江大學,以發展實驗生物學為主要方向,提出“細胞重建”理論。童第周是中國實驗胚胎學創始人之一,留學回國后先后任教山東大學、中央大學、同濟大學和復旦大學。與動物學科另兩位院士秉志、陳楨相比,他們是更為年輕的學生輩,與一直擔任中研院動(植)物所所長的同輩王家楫相比,他們在學術領導與組織上作用并不明顯。

錢崇澍1916年歸國,先后在多所高校任職。1928年任中國科學社生物所植物部主任,從此在這個私立機構工作20余年,做了大量的研究工作;一生桃李滿天下,親手培養的生物學家先后有李繼侗、秦仁昌等數十人之多。與錢崇澍致力于植物分類學研究不同,比錢崇澍小15歲的羅宗洛是中國實驗生物學開拓者與奠基人,在植物細胞質膠體、無機營養及離子吸收、組織培養、生長物質、微量元素、水分及抗性生理等領域都取得重要成果。曾任多所大學教授,中研院植物研究所所長,戰后接收臺灣大學并任校長。相較植物學科的其他4位院士胡先骕、殷宏章、張景鉞、戴芳瀾,錢崇澍與羅宗洛似乎沒有特異之處。

馮德培是生物組25位院士中年齡第二小者(僅比最小的殷宏章大一歲),神經肌肉接頭研究領域國際公認先驅者之一,中國生理學、神經生物學主要推動者之一,在肌肉和神經能力學、神經肌肉接頭生理學、神經與肌肉間營養性相互關系的研究方面取得了開創性成果。留學回國后,一直在協和醫學院工作。太平洋戰爭爆發后,歷盡艱辛輾轉到重慶,先后任上海醫學院生理系教授、中研院醫學研究所籌備處代主任。生理學其他三位院士中林可勝、蔡翹是馮德培的老師(另一位湯佩松)。俞大紱是著名的植物病理學家、農業微生物學家,早年從事谷類作物抗病育種工作,先后培育并推廣抗黑粉病小麥、大麥良種,以及具有抗莢斑病含油量高的大豆良種、抗稻瘟病水稻品種,提出了小米病害的防治措施等。留學歸國后,先在母校金陵大學任教授,后到清華大學農業研究所從事研究,戰后任北京大學農學院院長。總體而言,生物組7位院士,主要以特出的科研成就當選,童第周、羅宗洛、馮德培都曾取得有世界性影響的學術成果。

與數理組、生物組院士都相對年輕不同,浙江籍人文組院士年齡都較大。金岳霖是第一個運用西方哲學方法,融會中國哲學精神,建立自己哲學體系的哲學家,但他最重要的貢獻是把現代邏輯學系統地介紹到中國。留學回國后一直工作于清華大學,培養了第二代邏輯學家。翰林張元濟戊戌維新失敗后脫離官場,舉家遷上海,全身心投入教育文化事業,加盟商務印書館,歷任編譯所所長、經理、監理、董事長等職,使商務印書館一躍成為民國影響最大的文化出版機構,同時以商務印書館為平臺從事古籍的整理與影印,并身體力行從事古籍校勘等研究,取得的巨大成就深為學界所推崇。馬寅初是唯一的經濟學院士,在150名正式候選人中,經濟學有方顯廷、何廉、巫寶三、陳岱孫、楊西孟、楊端六、劉大均等8人之多,只有馬寅初一人脫穎而出,可見他在當時經濟學界的地位和影響。馬寅初回國后,經歷豐富,曾任職政府部門、大學,也因批評政府遭逮捕、關押、軟禁,成為反政府斗士。陳達回國后一直任教清華大學,創辦社會學系并兼主任,抗戰期間兼任國情普查研究所所長;長期從事人口問題和中國勞工問題研究和教學,注重實際調查,著有《華僑:關于勞動條件的專門考察》《中國勞工問題》等。陶孟和是中國社會學奠基人之一,開創了中國社會調查與社會學研究,他在英國寫的英文專著《中國鄉村與城鎮生活》是中國人撰著的第一部社會學著作。回國后曾任北京大學教授、系主任、文學院院長,中基會北平社會調查所所長,后調查所并入中研院任社會研究所所長;他的社會學研究,聚焦于中國現代轉型中的勞工、家庭與教育,勞工是他考察中國現代變遷最為關注的階層,家庭則是他理解和分析中國社會的基本單位,研究教育則旨在如何塑造現代公民[12]。浙江籍5位人文組院士,無論是金岳霖開創的中國邏輯學,馬寅初的經濟學研究,還是張元濟的古籍整理與校勘,陶孟和、陳達奠基的社會學研究,都在各自學術領域做出了彪炳史冊的貢獻。

21位浙江籍院士們主要就職于著名高校如清華、北大、中央大學、浙江大學等和專門科研機構如中研院、北平研究院、地質調查所、中國科學社生物研究所等。為家鄉建設服務的也有三人,即浙大校長竺可楨、數學系主任蘇步青、生物系主任貝時璋。當時浙大還有人類學家吳定良當選院士,浙大被譽為“東方劍橋”可謂名副其實。

四 院士群體與家國命運

首屆中研院81位院士,除薩本棟逝世外,有59人留在祖國大陸,占74%。浙江籍21位院士,僅陳省身赴美、朱家驊赴臺,居留比例高達90%。陳省身1949年赴美,擔任芝加哥大學教授,1960年轉任伯克利加州大學教授,直到退休。1961年當選美國科學院院士,在伯克利建立了以純粹數學為主的美國國家數學研究所,退休后回母校南開大學創設南開數學研究所。作為20世紀偉大的數學家,陳省身為人類知識視野的擴展做出了極大的貢獻。2009年國際數學聯盟(IMU)設立“陳省身獎”,獎勵在國際數學領域做出杰出成就的數學家。政權轉換之際,朱家驊曾擔任李宗仁政府的行政院副院長。赴臺后,他辭去政治職務,以代理“中研院”院長身份一意重建學術研究中心,不意1957年8月被蔣介石強令辭職。此后還曾想卷土重來,一洗從未正式擔任“中研院”院長之恥,雖票選名列前茅,但仍被蔣介石拋棄。

留居祖國大陸的其他19位浙江籍院士,雖命運各異但也有共同的遭際。1955年中國科學院科院學部委員選舉時,數理組21位院士,姜立夫、翁文灝兩人未能當選,他們都是浙江人;人文組18位,張元濟和陳達未能當選,張元濟可能由于年事已高(于1959年去世)。

姜立夫、翁文灝和陳達未能當選學部委員,既有時代的原因,也有自身的因素。1949年2月,姜立夫奉命將中研院數學所遷往中國臺灣地區。隨后回歸,滯留南方,先任教嶺南大學,院系調整后到中山大學。據竺可楨記載,因華羅庚的極力反對,姜立夫未能當選學部委員:“聞華羅庚竭力反對姜之加入,動機尚是陳省身為姜之學生,而姜把數學所書籍移臺灣實是極大損失。”([13],頁51)華羅庚的反對意見都是事實,但陳省身出國姜立夫如何能控制?翁文灝1949年辭去政治職務后曾流落海外,經徊惶與思想斗爭后于1951年回國。雖曾擔任過多種名譽性職務,但12號戰犯這樣的緊箍咒,不能當選學部委員也可想見。1952年院系調整中,社會學作為“資產階級偽科學”被取消,以社會學為專業的陳達也就沒有當選學部委員的理由。當然,雖然同屬于社會學家,擔任中科院副院長的陶孟和仍然當選。

蟄居廣州的姜立夫雖未能當選學部委員,似乎也少了學界是非,相當平穩地度過了晚年,1978年2月3日因心力衰竭去世,享年88歲。終身未婚的許寶騄1949年后一直任教北大,極力發揮教書育人的才能,但不免各種政治運動的干擾,1970年12月18日去世時剛滿60歲。因院系調整,蘇步青從浙江大學到復旦大學,繼續科研與教書育人工作,成果曾獲得國家自然科學獎,培養了谷超豪、胡和生等得意門生,還擔任復旦大學校長、全國政協副主席等重要職務。2003年3月17日去世,享年101歲,可謂高壽。

1950年,趙忠堯克服重重困難回國,進入近代物理所從事核物理研究。同時,利用從美國帶回的加速器部件,主持建成了我國最早的兩臺加速器。但他并沒有直接參加原子彈的研制工作,1958年創建中國科學技術大學近代物理系并任系主任。1973年轉入高能物理研究,曾任高能物理所副所長。嚴濟慈1949年后曾任中科院辦公廳主任兼應用物理所所長、東北分院院長、技術科學部主任、副院長,中國科技大學副校長、校長,中國科協副主席、全國人大常委會副委員長等。竺可楨1949年后參與籌組中科院,并出任副院長兼計劃局局長,是當時唯一在崗負責自然科學方面的副院長,主持對中央研究院與北平研究院等機構的接收重組工作,同時參與“科代籌”常委會的運作,擔任中華全國科學技術普及協會副主席,成為我國科學技術事業的重要領導人。

生物組院士在科研行政上有同樣突出的表現。伍獻文任中科院水生生物研究所副所長、所長、名譽所長,中科院武漢分院院長等。貝時璋歷任中科院實驗生物研究所所長、生物物理研究所所長、中國科學技術大學生物物理系主任等,2009年10月29日去世,享年106歲。童第周歷任中科院實驗生物研究所副所長、海洋研究所所長、動物研究所所長、中科院副院長、全國政協副主席等。錢崇澍任中科院植物分類研究所所長,主持《中國植物志》的編撰工作。羅宗洛長期擔任中科院植物生理研究所所長。馮德培歷任中科院生理生化研究所所長、生理研究所所長,中科院華東分院(上海分院)副院長、中科院副院長等,曾當選美國科學院外籍院士和第三世界科學院院士等。俞大紱曾任北京農業大學校長、名譽校長。

人文組院士在1949年后的經歷相對曲折。金岳霖任清華大學文學院院長、北京大學哲學系主任、中科院哲學研究所副所長、中國社會科學院哲學研究所副所長等。張元濟曾任上海文史館館長,眼見商務印書館成為國家事業。馬寅初曾任浙江大學校長、北京大學校長,先后兼任中央人民政府委員、政務院財政經濟委員會副主任、華東軍政委員會副主任等,他擔任北京大學校后主動要求思想改造,1982年5月10日去世,享年一百歲。陳達在院系調整后,先后任中央財經學院、中國人民大學教授,中央勞動干部學校教授兼副校長等,1952年社會學被取消時,他曾表示強烈反對。陶孟和1949年出任中科院副院長兼聯絡局局長,雖然仍當選學部委員,但他曾領導過的中研院社會學所被拆散。

20世紀50年代初,隨著浙江大學部分院系調整以及加強中國科學院,幾名院士均離開了浙江:竺可楨北上擔任中科院副院長,貝時璋也調到中科院擔任所長,蘇步青赴滬擔任復旦大學數學系主任。同樣值得注意的是,經過如是之多的戰亂與困苦,這些院士大多都享高壽,特別是馬寅初100歲,蘇步青101歲,貝時璋106歲。

參考文獻

[1] 樊洪業主編. 竺可楨全集(第11卷)[M]. 上海: 上海科技教育出版社, 2011.

[2] 曹伯言整理. 胡適日記全編(第7冊)[M]. 合肥: 安徽教育出版社, 2001. 716.

[3] 夏鼐. 中央研究院第一屆院士的分析[J]. 觀察, 5(14): 3-12.

[4] 劉培育主編. 金岳霖的回憶與回憶金岳霖(增訂本)[M]. 成都: 四川教育出版社, 2000. 38-39.

[5] 卡蘿爾·芬克著, 鄭春光等譯. 為歷史而生: 馬克·布洛赫傳[M]. 北京: 北京師范大學出版社, 2019. 16.

[6] 《科學家傳記大辭典》編輯組. 中國現代科學家傳記(第1集)[M]. 北京: 科學出版社, 1991. 450.

[7] 張劍. 中國近代科學與科學體制化[M]. 成都: 四川人民出版社, 2008. 480-481.

[8] 徐利治口述. 袁向東, 郭金海訪問整理. 徐利治先生訪談錄[M]. 長沙: 湖南教育出版社, 2009. 218-219.

[9] 吳大猷口述. 黃偉彥, 葉銘漢, 戴念祖整理. 早期中國物理發展之回憶[M]. 柳懷祖編. 上海: 上海科學技術出版社, 2006.

[10] 許寶騄先生紀念文集編委會編. 道德文章垂范人間: 紀念許寶騄先生百年誕辰[M]. 北京: 北京大學出版社, 2010. 9.

[11] 楊振寧等. 趙忠堯與電子對產生與電子對湮滅[A]. 楊振寧文集: 傳記、演講、隨筆(下)[C]. 上海: 華東師范大學出版社, 1998. 572-585.

[12] 聞翔. 為共和政治探尋民情基礎: 陶孟和的社會學志業之再考察[J]. 江海學刊, 2018,(1).

[13] 樊洪業主編. 竺可楨全集(第14卷)[M]. 上海: 上海科技教育出版社, 2008.

Analysis on the First Members of Academia Sinica From Zhejiang Province

ZHANG Jian

Abstract: Among the first 81 Members of the Academia Sinica in 1948, 21 members native province were Zhejiang. Most of them received relatively systematic primary and secondary education in their hometown. However, they went to Shanghai, Nanjing, Beijing, and other places to receive higher education, which overcame Zhejiangs area shortage. Most of them studied abroad at European cities, the world science center at that time. They have caught up with the science frontiers and reached world-renowned scientific achievements in disciplines such as mathematics, zoology, botany, physiology and sociology, promoting the level of Chinese scientific research.

Keywords: member of Academia Sinica, Zhejiang Province, education, scientific research

收稿日期:2021-01-14

作者簡介:張劍,1969年生,四川宣漢人,上海社會科學院歷史研究所研究員,研究方向為中國近代科學技術與社會變遷。