動態規劃求解理論在灌區水量分配中的應用分析

劉江

(新疆水利水電規劃設計管理局,新疆 烏魯木齊 830000)

進入21世紀以來,水仍然是全世界各國人民關注的焦點,人類社會遇到了前所未有的水問題挑戰,水利作為農業服務確保糧食生產的第一要務仍未改變。大量試驗研究結果表明,任何作物在采取農業措施相對穩定的情況下,灌水量與產量之間存在著一定的線性關系,且服從效益遞減的規律。無論是在美國、西班牙還是在中國的華北、西北,作物的產量、灌水量之間關系是呈拋物線型變化的,其差別只是形狀有所不同而已,作物產量、灌水量之間的這種關系即為作物的灌溉生產關系。新疆屬于干旱少雨地區,灌溉對農作物生長起著至關重要的作用,可謂沒有灌溉就沒有綠洲農業。研究作物的灌溉生產關系對建立節水農業、提高灌溉效益具有十分現實的意義。

1 研究對象概述

伊犁果子溝灌區位于天山北麓伊犁河谷下游,受地中海氣候的影響,氣候溫和濕潤,屬溫帶大陸性氣候。灌區位于河間沖積平原上,土質均屬壤土類,高程600~700 m,夏季光照充足,年均氣溫10.4℃,年極端最高氣溫42.8℃,晝夜溫差大。灌區年均降水量417.6 mm,年均日照時數2 898 h,主要種植春小麥、玉米、棉花等,其主要作物種植面積達80%。由于實際調查資料所限,最后整理出小麥、玉米、棉花的灌溉生產關系。灌區糧食作物小麥、玉米生育期為5月中旬至9月中旬,全生育期天數為120~130 d;經濟作物以棉花、薰衣草為主,棉花生育期為4月上旬至10月中旬,全生育期天數為190~200 d,需要采用地膜。灌區位于北山溝(為伊犁河干流的羽狀支流),主要利用季節性融雪水量灌溉,從高程的角度分析,水資源相對短缺。

2 主要作物的極限灌溉定額

2.1 “邊際值”的概念

邊際在經濟學中是增量或增值的意思,邊際效益是指增加一個單位投入量所增加的效益(產出)。邊際費用是指增加一個單位產出量所增加的總費用(總投入)。因此,邊際值是指自變量的變化引起的因變量的變化值。

2.2 主要作物極限灌溉定額的邊際分析

2.2.1 主要作物效益、費用計算的有關參數

作物單位面積上的產值B為作物單價P與單位面積產量Y的乘積,采用以下公式表示:

作物單位面積總費用為物化勞動+活勞動+其他費用。其中,物化勞動為種植、生產、收獲過程中所有的物質消耗費用,包括農藥費、化肥費、種子費、水費、植保費、機械費、畜力作業費等;活勞動為種植、生產、收獲過程中所有人工勞動的投入量;其他費用為土地管理費、農業保險費等。

單位面積總費用C總可用以下公式表示:

式中:C固為固定費用(元),包括種子、農藥、化肥、植保、機械、畜力作業和收獲前的人工、土地、管理、農業保險等費用;C變為可變費用(元),包括灌溉、收獲時的勞動投入所需費用。

在農業措施相對穩定的情況下,作物產量隨灌溉定額呈拋物線型變化。因此,在作物產量邊際分析時,單位面積的不變費用是指收獲前除了灌溉費用以外的所有費用,可變費用是指收獲和灌溉的費用,可采用以下公式計算:

式中:Pw為水資源成本(農渠口處)(元/m3);M為作物的灌溉定額(農渠口處)(m3/hm2);Y為作物單產(kg/hm2);A為澆單方水所需的勞動力投入量(由農渠口到田間)(元/m3);B為生產1kg農產品所需的收割、脫粒、入庫等費用(元)。

2.2.2 灌區3種作物極限灌溉定額的邊際分析

灌區3種作物灌溉定額與單位面積凈效益關系曲線,如圖1所示。

圖1 灌區3種作物灌溉定額與單位面積凈效益關系曲線

從圖1可以看出,作物的邊際產值達到一定數量后隨灌溉定額的增大在不斷地減小,而邊際費用隨灌溉定額的增大而增大,單方水的凈效益在減小。當增加單方水而增加的產值大于灌溉水資源成本、增加單位產量所增加的費用小于單位產量的價格時,增加灌溉水是有利可圖的,反之則經濟上是不合算的。

3 主要作物的經濟定額及優化種植比例確定

用水戶在用水總量控制并分得有限水資源量的情況下,各種作物應分水量和灌溉定額大小、應如何安排作物種植比例等問題隨之出現。為獲得經濟合理的方案,需要解決合理分水的問題。由作物產值邊際分析可知,作物的邊際產值隨灌溉定額的增加呈遞減的規律變化,邊際費用隨灌溉定額的增加呈遞增的規律變化,同時單位面積的凈效益呈遞增的規律變化且在極限灌溉定額時達到最大。在水資源供應充分時,單位面積凈效益越大越好。但在水資源量受到限制時,應從整個灌溉系統考慮,充分發揮單方水的效益,求得整個用水戶的總效益最大,而不是單純追求某種作物面積效益最大,要使節約下來的水資源用于擴大灌溉面積,使整個灌溉系統的總凈效益最大。由此目標而確定出的各種作物的灌溉定額和灌溉面積即為作物的經濟灌溉定額和優化種植比例。

3.1 向各種作物分配水資源的原則

各種作物的灌溉定額上限為相應作物的極限灌溉定額。經濟灌溉定額是根據總凈效益最大的原則,在作物邊際效益依次遞減的系列中選擇出來。用水戶在分得的水資源量下,根據總凈效益最大原則,確定出各種作物分配的水量及經濟灌溉定額,與此對應的作物種植面積即為該種作物的最優灌溉面積,同時因各種作物的邊際值差別較大,因此對于邊際值較小的糧食作物來說,其種植面積還應受到政府下達的最小糧食作物種植面積和作物倒茬需求的約束。

3.2 主要作物水資源分配模型的建立

為了使用水戶的總凈效益最大,本次確定了各種作物的分水量、經濟灌溉定額,在此基礎上可求得優化后的作物種植結構。

3.2.1 主要作物可分得的水資源量

設某灌區水資源由干渠口到農渠口的水資源利用率為μ,灌區分配給該灌區干渠口的水量為W0,春小麥、玉米、棉花3種主要作物的面積占總面積的比為Ω,則3種主要作物可分得的農渠口水量為W,其計算公式為:

3.2.2 模型的建立

由上述分析可知,作物的灌溉定額與凈效益之間關系是非線性關系。由此推得,一定水量下作物的種植面積與灌溉定額、灌溉凈效益與灌溉定額之間關系也是非線性關系,這種非線性關系沒有確定的表達式,需要離散后求解。因此,可將各種作物的分水視為一個過程,采用多階段決策,使用動態規劃的方法來求解。春小麥、玉米、棉花灌溉定額與單位面積凈效益關系,詳見表1—3。

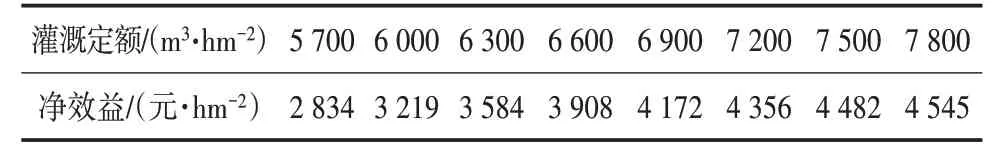

表1 春小麥灌溉定額與單位面積凈效益關系

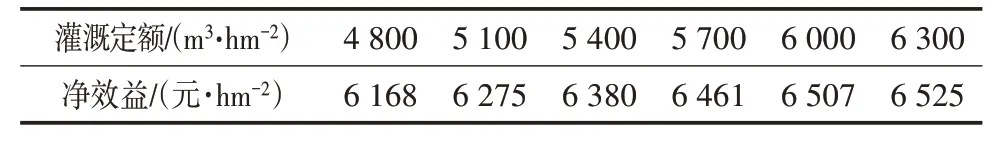

表2 玉米灌溉定額與單位面積凈效益關系

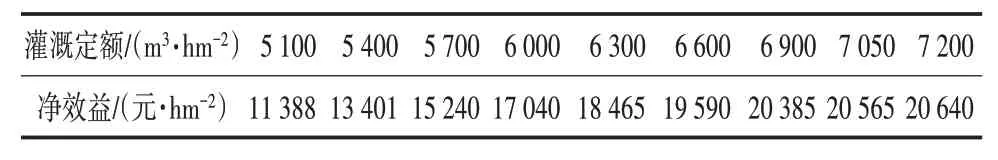

表3 棉花灌溉定額與單位面積凈效益關系

3.2.3 計算結果及分析

經計算,灌區主要作物各方案經濟灌溉定額、總凈效益詳見表4。

表4 灌區主要作物各方案經濟灌溉定額、總凈效益

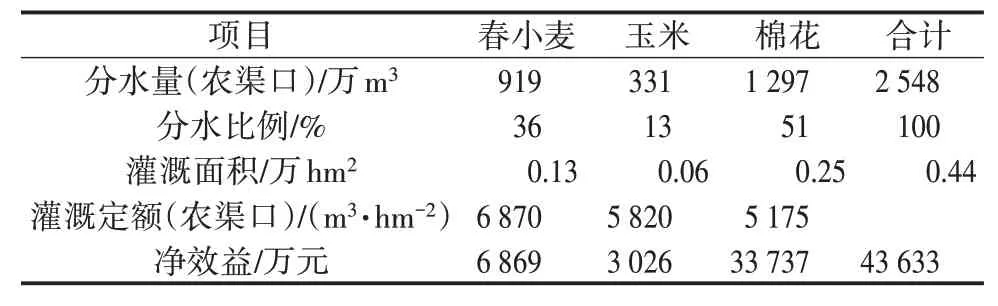

主要作物實際分水比例、種植面積、灌溉定額,詳見表5。

表5 主要作物實際分水比例、種植面積、灌溉定額

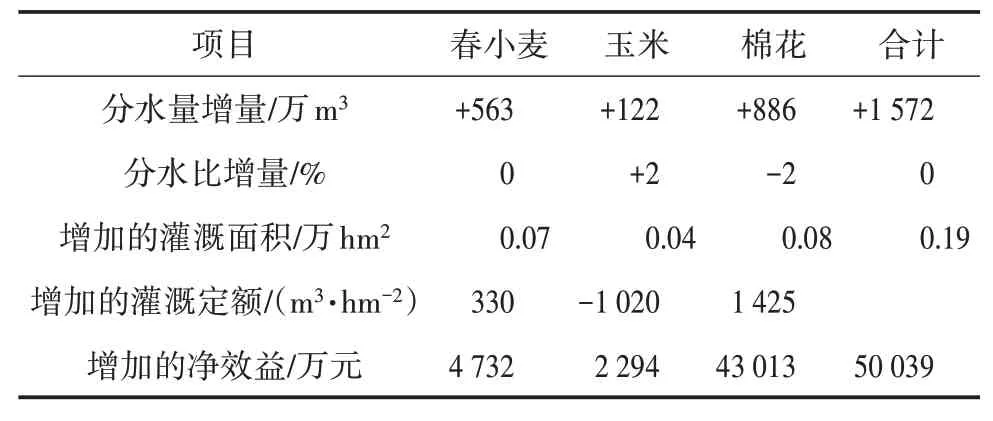

優化后主要作物情況變化,詳見表6。

表6 優化后主要作物情況變化

4 結語

采用動態規劃求解理論對主要作物的用水分配進行了優化研究,建立了主要作物優化灌溉定額、種植面積的二維動態規劃數學模型;并且通過數據輸入模型運行后的結果,計算得出作物基本合理的灌溉定額、種植面積。分析結果表明,優化后的作物結構和水量分配總凈效益增加是顯著的,在主要作物水量增加38%的條件下,總灌溉面積增加30%,使灌區單位水效益在平水年提高6.8%、總凈效益提高44%。由此可以得出結論,灌區內各種作物進行優化配水是很有必要的。