中藥外敷結合低頻神經肌肉電刺激治療頸肩痛的臨床觀察

楊鳳梧,岑善蓉,黃承善,黃美英,覃雪連,陸燕萍,羅 梅

田東縣中醫醫院,廣西531503

頸肩痛(neck and shoulder pain)被認為是導致軀體活動障礙的第四大原因[1-2]。頸部肌肉勞損、頸肌筋膜炎癥、頸神經背支卡壓、頸椎間盤退變等原因導致脊神經后支受刺激,引起頸肩疼痛,其發病率約占頸椎病的50%~70%,年發病率>30%[3-4]。目前,該病以按摩、推拿等物理治療為主,雖然能最大限度地緩解病人的疼痛,但需要較大的醫護資源。中藥外敷是我國傳統中醫護理操作技術的項目之一。低頻神經肌肉電刺激(neuromuscular electrical stimulation,NMES)是應用低頻脈沖電流刺激神經或肌肉使其收縮,以達到恢復功能的方法,早期應用于腦卒中后步態異常的糾正和治療[5-6]。目前,中藥外敷配合低頻神經肌肉電刺激治療頸肩痛的有效性和安全性在國內尚未見有文獻報道。為此,本研究采用中藥外敷結合低頻神經肌肉電刺激對頸肩痛病人進行治療,以觀察其短期療效和安全性。

1 對象與方法

1.1 研究對象

選擇2019年5月—2020年5月在我院就診的100例頸肩痛病人為研究對象。納入標準:①有單側或雙側頸肩部牽涉性或酸脹性疼痛;②同意自愿參與并簽署知情同意書。排除標準:妊娠期;有上肢放射痛;有頸肩部手術史及植入物;頸肩部皮膚完整性受損;有感染性病灶、惡性腫瘤;合并嚴重心、肝、腎功能不全;腦梗死急性期或腦梗死病史;有明顯出血傾向;不愿意參加本研究者。本研究經醫院倫理委員會批準。采用隨機數字表法將100例病人分為對照組和觀察組,各50例。對照組男19例,女31例;年齡32~71(48.56±3.74)歲;病程2~36(11.28±2.93)個月。觀察組男22例,女28例;年齡30~70(48.27±3.83)歲;病程3~40(12.00±2.50)個月。兩組性別、年齡、病程比較差異無統計學意義(P>0.05)。

1.2 干預方法

1.2.1 對照組

采用中藥“三七散”外敷治療。“三七散”方劑:三七8 g,雞血藤20 g,元胡索20 g,紅花30 g,自然銅5 g,當歸40 g,木瓜20 g,川芎20 g,牛膝20 g,川斷40 g,土鱉蟲5 g,龍骨30 g,兒茶15 g,乳香20 g,沒藥20 g。上述中藥打粉,取20 g中藥粉與3個雞蛋清調和,裝入紗布袋壓成藥餅,外敷患部,每天1次,每次4~6 h,1個療程7 d。

1.2.2 觀察組

在對照組干預方法基礎上,采用低頻神經肌肉電刺激治療。低頻神經肌肉電刺激治療操作方法:①開機檢查儀器性能完好并處于待工作狀態,清潔病人治療區域皮膚,去除皮膚表層油脂,保持皮膚清潔。②將電極片粘貼于病人頸肩患部,沿電極片表面按壓使其牢固緊貼于皮膚上,儀器與電極連接。③選擇并啟動10 Hz頻率輸出脈沖、16 mA最大電流、300 μs脈沖寬度的治療程序,以病人感覺舒適為宜的振動和刺激強度進行治療,每天2次,每次30 min,1個療程7 d。治療期間注意觀察病人有無面色蒼白、出冷汗、頭痛等不適,如有上述癥狀應立即停止治療,及時報告醫生進行處理。④治療結束后,囑其休息10~15 min,無不適后方可離開。

1.3 觀察指標

①頸肩痛程度:采用視覺模擬評分法[7](Visual Analogue Scale,VAS)分別在治療前及治療第3天對兩組病人進行測評。0分為無疼痛,1~3分為輕度疼痛,4~6分為中度疼痛,7~9分為重度疼痛,10分為劇痛。②疼痛消失時間:統計治療開始至疼痛癥狀完全消失的時間。③療效:1個療程結束后觀察比較兩組療效。療效評定標準參照《中醫病癥診斷療效標準》[8]。治愈為頸肩部無激痛點存在,麻木感、疼痛和肌肉緊張等癥狀消失;有效為頸肩部激痛點數量減少或消失,麻木感、疼痛和肌肉緊張等癥狀較治療前明顯減輕;無效為上述臨床癥狀和體征無明顯改善甚至加重。治療有效率=(治愈例數+有效例數)/總例數×100%。④不良反應:統計兩組治療期間藥物過敏、頭暈等不良反應的發生情況。

1.4 統計學方法

2 結果

2.1 兩組治療前和治療第3天VAS評分比較(見表1)

表1 兩組治療前和治療第3天VAS評分比較 單位:分

2.2 兩組疼痛消失時間比較(見表2)

表2 兩組疼痛消失時間比較 單位:d

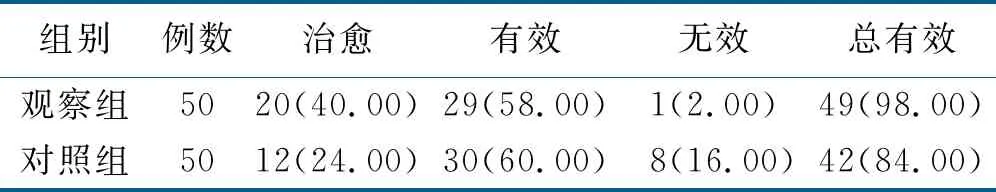

2.3 兩組療效比較(見表3)

表3 兩組療效比較 單位:例(%)

2.4 兩組治療期間不良反應發生情況

治療期間兩組均無藥物過敏、頭暈等不良反應發生。

3 討論

中醫學認為頸肩痛屬于“痹癥”范疇,是足太陽經、督脈、陽蹻脈循行范圍,其病機為外感傷寒、氣血瘀滯、起居不慎、風寒濕邪侵襲,龍路火路痹阻不通或跌撲損傷導致經絡氣血運行不暢,筋脈失于榮養,經脈不通則痛而引發的頸肩部疼痛[9]。現代醫學認為,某些原因使增強脊椎穩定性、平衡性、靈活性,維持人體體位的頸椎周圍的韌帶、肌肉、筋膜、肌腱、肩關節滑膜等發生病變,則引發頸肩部疼痛[10]。頸肩痛是困擾個人和社會的常見病癥,以單側或雙側頸部至上中斜方肌范圍內牽涉或酸脹樣疼痛為主要表現,可放射至三角肌與背闊肌區域,嚴重影響病人的工作和生活[11]。中藥外敷治療是融合中藥、經絡及穴位為一體的復合性治療方法,是將切碎、搗爛的中草藥置于布袋中外敷于機體病變局部或特定穴位,利用皮膚的滲透和吸收功能,促進藥物直達病灶發揮藥理作用,同時通過經絡的傳導達到調節臟腑陰陽、調和氣血、去濕除寒、改善經絡氣血為目的的一種中醫護理操作技術[12]。“三七散”是我院引進河南平樂已故老中醫郭春園先生創制的經驗方所制,方劑中的三七、當歸、牛膝具有疏通經脈、活血化瘀之功效;乳香、沒藥、元胡索具有活血生肌、消腫止痛之功效;土鱉蟲、川芎、紅花具有活血化瘀、止痛消腫之功效;川斷、龍骨、自然銅具有續筋接骨之功效;雞血藤具有活血補血、舒筋活絡濕功效,兒茶、木瓜具有止血舒筋之功效;上述諸藥共腠達到活血化瘀、除濕祛邪、疏通經絡、止痛的功效。

低頻神經肌肉電刺激是一項應用低頻脈沖電流經皮膚電極片刺激特定肌肉群或神經,使肌肉被動興奮引起收縮或抽搐而達到治療目的的非藥物電磁療法,其感應電流存在于血液及淋巴循環中,能改善肌肉群的營養、血供、恢復肌肉活性[13-14]。20世紀70年代臨床將低頻神經肌肉電刺激應用于疼痛治療,取得良好的止痛效果[15]。本研究治療前兩組頸肩痛VAS評分均處于重度疼痛水平,VAS評分比較差異無統計學意義(P>0.05)。通過預先設定輸出脈沖頻率、最大電流、脈沖寬度和幅度、脈沖持續時間等刺激程序,將電極片放置于相應的肌肉表面進行低頻脈沖電流刺激,配合三七散中藥外敷,觀察組治療第3天頸肩痛VAS評分低于對照組,治療后疼痛完全消失時間早于對照組,療效明顯高于對照組,兩組比較差異均有統計學意義(P<0.05)。治療期間兩組均無藥物過敏、頭暈等不良反應發生。

4 小結

中藥外敷結合低頻神經肌肉電刺激治療較單獨應用中藥外敷能更快地減輕頸肩痛病人的疼痛癥狀,治療效果更明顯,且安全無副作用。