高校實驗室安全教育工作探索

——基于對實驗室安全通識的認知行為現狀調查

許余玲, 王繼剛, 王少康, 崔夢晶, 曾嘉瑩, 金 輝

(東南大學a.公共衛生學院;b.實驗室與設備管理處,南京210018)

0 引 言

高校實驗室是大學從事教學科研工作、培養創新人才的重要基地,是技術開發和科技創新的重要場所,其重要性不言而喻。但是近年來,隨著社會的不斷發展,高校實驗室的規模也在不斷擴大,進入實驗室的人員不斷增多,且人員素質參差不齊。實驗室安全隱患增加,安全事故時有發生,且在近年來呈多發、頻發態勢[1],這不僅嚴重威脅了師生的人身財產安全,而且擾亂了學校正常的教學研究秩序,因此,實驗室安全準入制度已成為高校實驗室管理的必然要求。實驗室安全準入制度的本質是全面了解實驗室安全問題和安全常識,掌握學校在實驗室安全方面的管理要求和規章制度,進而提高師生的安全理念、安全意識和安全素質,減少實驗室安全事故的發生,保障師生的生命財產安全[2]。

學生作為實驗室工作的主體,提高其安全素質是降低安全隱患的關鍵,因此,對全體學生實行實驗室安全準入教育勢在必行。本研究采用問卷的方式,分層抽樣調查全校學生關于實驗室安全方面的認知和行為現狀,以了解全體學生對實驗室安全的認知程度,從而總結出目前全體學生在實驗室安全知識方面存在的問題,找出其重點和難點,為以后實行系統有效的實驗室安全準入教育提供可靠依據。

1 研究方法

(1)調查對象與方法。調查對象為東南大學學生,采用問卷星,在不同專業不同年級間隨機發放問卷,包括理工類、材料化工類、生物醫藥類和其他專業的本科生、碩士生和博士生,共在線回收有效問卷1 571人。

(2)調查內容。本次調查內容以出版教材《高校實驗室安全準入教育》的大綱為主,結合實驗室常見問題和國家出臺的相關法律法規,編寫了本次調查問卷“高校學生關于實驗室安全通識的認知行為現狀調查”,內容分為以下幾個部分:個人防護用品與裝備,水電安全,消防安全,實驗室廢棄物,特種設備安全,危化品管理和急救。

(3)統計分析。采用SPSS 18.0軟件進行統計分析,對樣本相關內容情況進行描述性分析,把調查結果整理統計,并換算成百分制,以60%的得分為合格。單因素方差分析比較研究調查人群的性別、專業等因素頻數分布差異。各組別不同因素與實驗室安全認知的相對風險度以比值比(ORs)及其95%可信區間(CIs)表示,OR值及其95%CI通過二元Logistic回歸分析計算。所有統計檢驗均為雙側檢驗,P<0.05為統計學有顯著性差異。

2 結果與分析

2.1 調查對象的基本情況

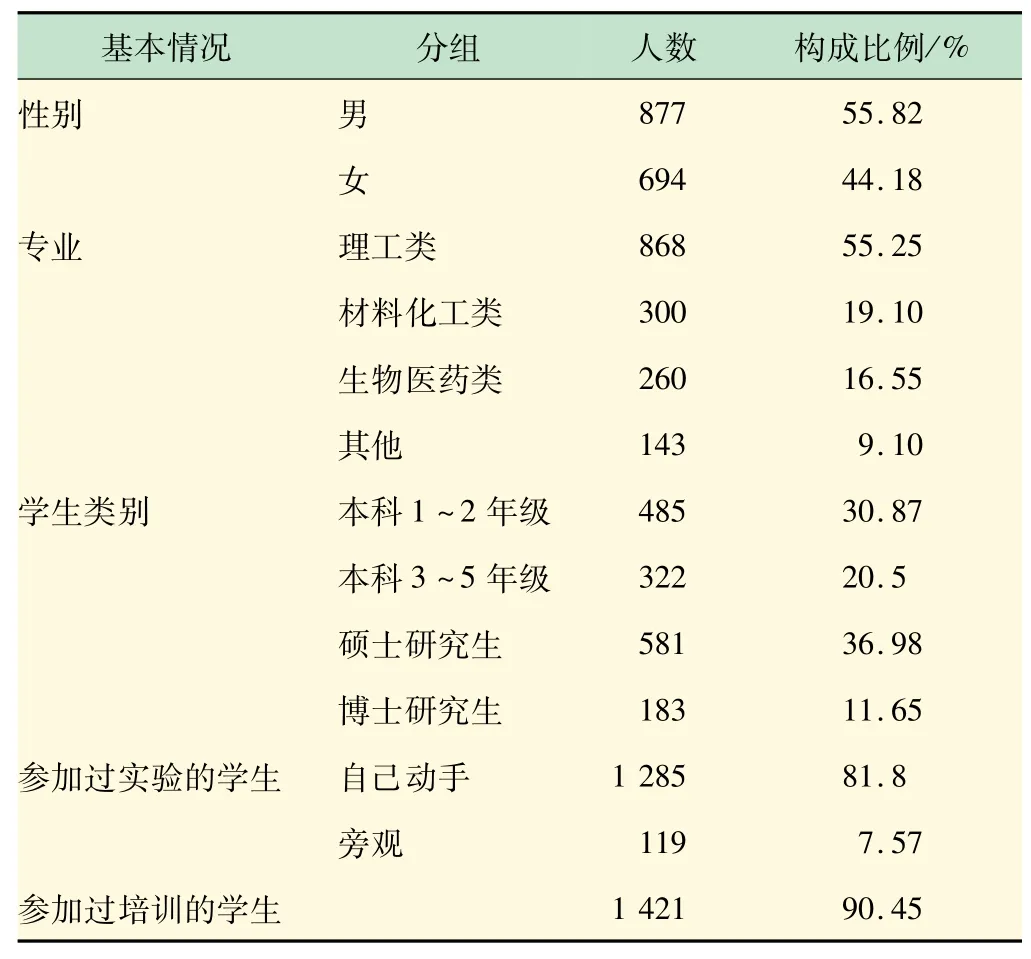

共調查1571人,參加調查的對象理工類人數最多,占55.25%,本科生人數最多,占51.37%。調查數據顯示,90%以上的學生參加過實驗并且接受過不同渠道的實驗室安全教育或培訓(見表1)。

表1 調查對象的基本情況分布

2.2 實驗室安全教育的基本情況分析

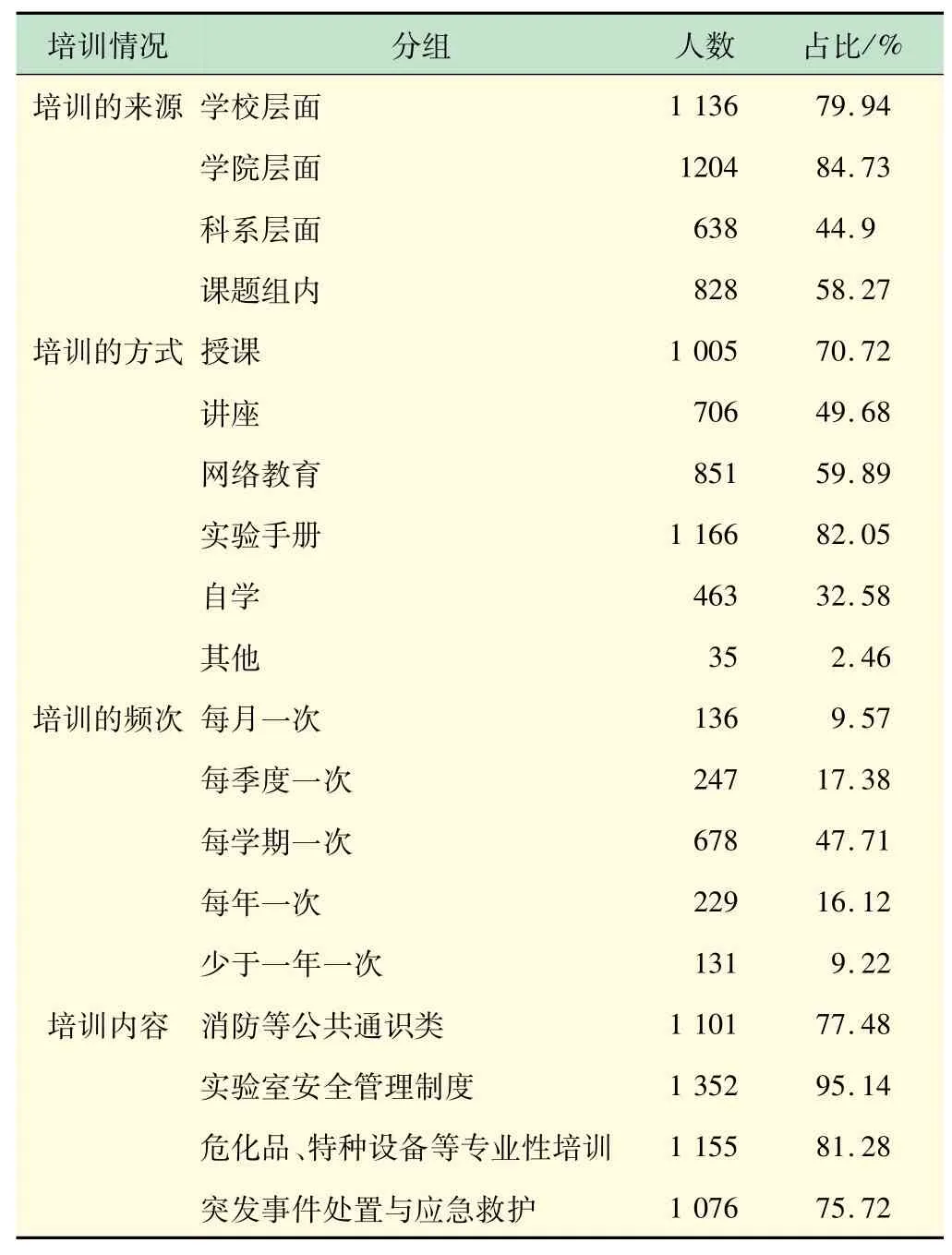

各級實驗室管理部門根據管理要求,均對學生進行了不同程度的安全教育,其中學校層面和學院層面的教育培訓占主要部分,分別為79.94%和84.73%。接受實驗室安全教育培訓的方式中,授課、網絡教育和實驗手冊的教育方式超過一半比例,分別為70.72%、59.89%和82.05%;接受實驗室安全相關教育的頻率以每學期一次為最多,占47.71%;培訓內容以實驗室安全管理制度所占比例最多,為95.14%(見表2)。

表2 實驗室安全教育的實施情況

2.3 對實驗室安全通識的認知行為分析

實驗室安全通識是學生進入實驗室時必須掌握的安全認知,為了保障自身安全,必須對實驗室危險源有足夠的認知。調查數據顯示,99.25%的學生認為進入實驗室之前應該接受安全教育,60.8%的學生自愿報名參加安全培訓,34.62%的學生被強制參加,4.57%的學生表示自己是湊熱鬧,總的來說學生的安全意識還是很強的。對于安全教育的效果,68.12%的人認為收獲比較大,30.68%的人認為一般,而1.2%的人認為沒有效果。

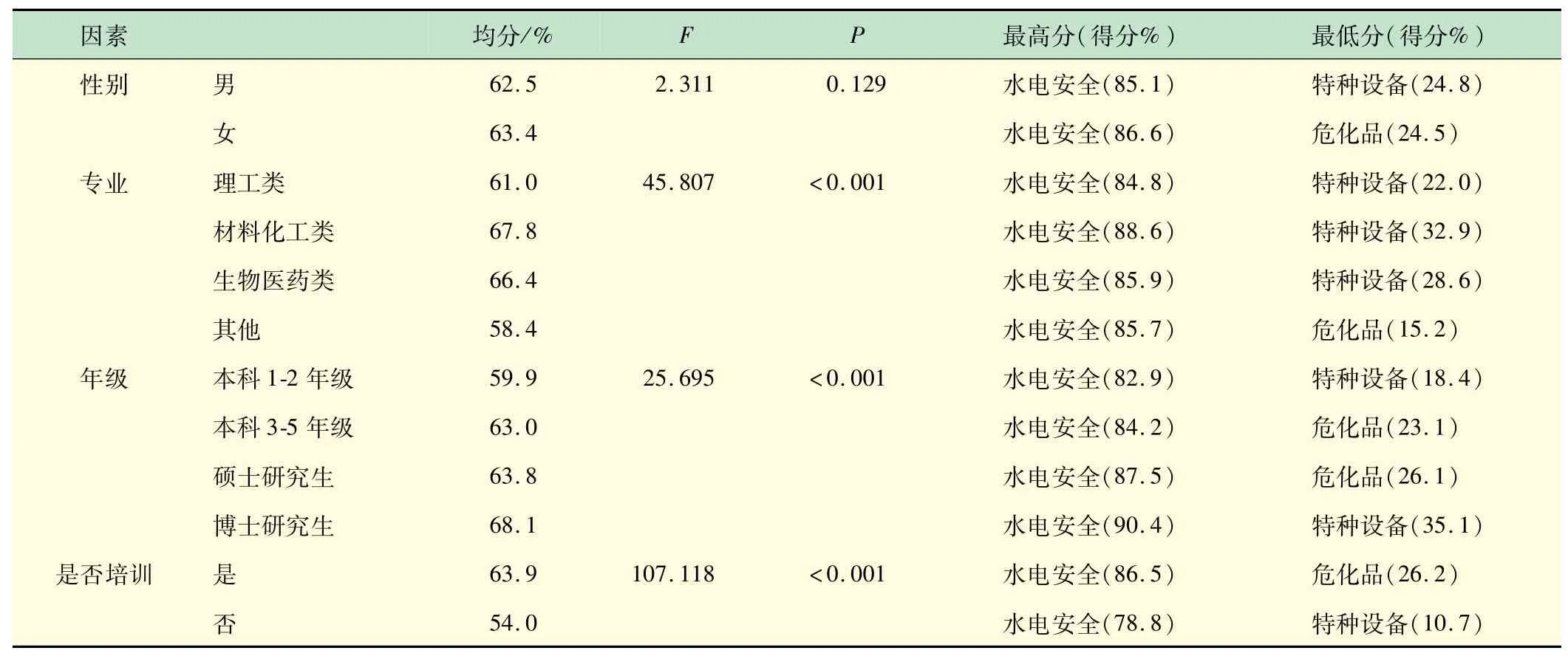

被調查的1 571人中,總的合格人數為584人,合格率為37.17%。經方差分析,不同專業、年級以及是否培訓的學生對實驗室安全通識的行為認知差異有統計學意義(P<0.001);性別對實驗室安全通識的行為認知差異無統計學意義(P>0.05)。并且,將安全通識按內容分為7個部分分別統計,發現得分最高的內容是水電安全,其次是消防安全,特種設備安全和危化品安全普遍得分很低(見表3)。然后,將安全通識按知識和行為分為兩部分統計,同樣以60%的得分為合格,學生在安全知識方面的合格人數為283,合格率18.01%;而在安全行為方面的合格人數為1 441,合格率91.72%,出現極大的反差。

表3 不同群體學生對實驗室安全通識的認知情況分析

2.4 對實驗室安全通識影響因素的關聯性分析

將得到的數據整理分析,以大于等于60%的得分為合格,其余為不合格,把有差異的影響因素帶入二元Logistic回歸模型,進一步分層分析實驗室安全通識認知行為與影響因素的關聯性。與其他專業(主要是文科藝術類)相比,材料化工類(OR=0.33,95%CI=0.20~0.53)和生物醫藥類(OR=0.42,95%CI=0.26~0.68)專業對實驗室安全的認知行為具有顯著優勢;與博士研究生相比,本科1~2年級(OR=2.33,95%CI=1.57~3.46)和本科3~5年級(OR=1.65,

95%CI=1.07~2.53)的學生對實驗室安全的認知行為危險度增加;與培訓過的學生相比,沒有接受培訓的學生危險度增加(OR=3.71,95%CI=2.50~5.51)。對于接受培訓的群體,與每月培訓1次的相比,少于1年1次的危險度增加(OR=2.69,95%CI=1.26~5.75);與自愿參加培訓的相比,被強制參加(OR=1.64,95%CI=1.11~2.44)和湊熱鬧(OR=3.89,95%CI=2.07~7.30)的危險度增加;與自認為收獲比較大的群體相比,認為收獲一般和沒有收獲的群體危險度增加,OR值(95%CI)分別為2.23(1.52~3.27)和11.67(4.08~33.40)(見表4)。

表4 實驗室安全通識認知行為的影響因素分析

3 討論與建議

近年來,由于高校實驗室安全事故頻發,給所有師生都敲響了警鐘。學生是實驗室工作的主體人群,如何提高學生們的安全意識,保障生命財產安全,至關重要。目前各高校都已開展了實驗室安全準入制度,學校、學院及各實驗室都通過自己的方式對進入實驗室的學生進行了安全教育或考核,但可能重視程度有所不同,效果又如何?通過對東南大學學生進行了抽樣調查,總結分析目前在校生對實驗室安全的認知行為現狀,為更精準的實驗室安全教育提供一些參考和啟發。

(1)建議開設高校實驗室安全通識課程。所有學生都應該進行系統的實驗室安全準入教育,包括要進入實驗室的學生和可能不會進入實驗室的學生。實驗室安全教育可以作為通識課進入學生的課表,拓寬學生的知識面,提高個人素養,而且還可以防患未然。若學生在校期間可能不用做實驗,但是他畢業以后會做什么,是一個未知數,如果就業涉及相關的安全管理工作,正好可以有這方面的知識儲備。如藝術生,看起來好像和實驗沒有多大聯系,但實際上有些專業的作品會涉及一些化學品的使用,如果學生在這方面的知識是個盲區,那么將會是一個很大的安全隱患。安全知識全覆蓋,杜絕僥幸和麻痹心理。

(2)建立差別化的實驗室安全教育體系。綜合性大學中,理工類、材料化工類和生物醫藥類等不同類別實驗室的危險源識別和實驗室安全運行方式具有顯著的區別,建議在未來實驗室安全教育體系中,在集中安全通識教育后,根據專業特色,進行差別化的實驗室安全教育,開展量身定制的實驗室安全教育,針對性強且教育效果更佳。博士研究生的認知行為明顯優于其他年級學生,水電安全和消防安全認知行為優于危化品和特種設備安全,正說明安全認知是一個知識不斷積累的過程,學生從小就開始接觸到水電和消防方面的知識,而危化品和特種設備這類也是在進入實驗室之后才能接觸到,有限的培訓可能并不能起到很好的效果。調查數據顯示,安全教育少于1年1次,安全認知行為危險度明顯增加。所以各實驗室應該根據專業特點,至少每年1次,開展針對性的安全教育活動。

(3)實驗室安全教育須知行合一。這次的調查結果還顯示,學生對安全行為的合格率很高,而安全知識的合格率卻比較低,反差的原因可能是調查方式是選擇題,學生較容易根據選項做出正確答案,但是在日常實驗室活動中,他們面對的可能是填空題甚至問答題,自身卻沒有足夠的知識儲備來指導行為,將是一個比較嚴重的安全隱患。并且,單純的理論知識傳授的效果可能并不理想,調查顯示主動參加培訓的學生收獲比較大,大部分學生傾向于專業授課、知識測評加實踐考核。各級實驗室管理部門對實驗室安全教育培訓不能流于形式,應根據不同學生群體的具體需求,將理論與實際操作相結合,通過多種形式的培訓考核方式,提高學生參與的積極性和主動性,如有些危險性比較高的環節,可充分利用虛擬仿真技術實現。形式多樣化,根據實際情況與時俱進,不斷更新內容,避免重復累贅,引起惰性心理,學生主動參與,理論聯系實際,知行合一,接受度高,達到一個比較好的教育效果,減少甚至杜絕危險行為,大大降低實驗室安全事故的發生。

4 結 語

安全無小事,防患于未然。實驗室安全教育涉及的知識面比較廣,做好安全教育是實現安全管理的一個有效途徑,各實驗室管理部門應結合專業特色,建立常態化、系統化和針對性的實驗室安全教育,增加學生的安全知識儲備,提高安全意識和行為的統一性,養成良好習慣,完善安全管理制度,努力杜絕安全事故的發生,構建安全、健康、和諧的校園環境。