我國公共文化服務評估研究動向(2010—2020 年)

嚴貝妮 劉琳佳 肖 平

公共文化服務評估是公共文化服務的重要方面, 2006 年《國家“十一五”時期文化發展規劃綱要》提出要“建立健全公共文化機構評估系統和績效考評機制”, 2017 年出臺的《中華人民共和國公共文化服務保障法》是我國公共文化服務發展的里程碑, 指出“應當加強對公共文化服務工作的監督檢查”。 2017 年, 習近平總書記在黨的第十九次全國代表大會報告中明確指出“完善公共文化服務體系”①習近平: 《決勝全面建成小康社會奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利——習近平同志代表第十八屆中央委員會向大會作的報告摘登》, 《人民日報》2017 年10 月19 日。。 在黨和國家的政策引導下, 我國公共文化服務評估熱情高漲, 當前文化館評估開展到第五次, 全國公共圖書館評估已開展到第六次, 博物館方面于2020 年最新修訂了《博物館定級評估標準》, 鄉鎮公共文化服務機構的評估工作也得以展開和總結②楊曉泉、 吳丹: 《全面提升鄉鎮(街道)公共文化服務效能——成都市開展第四次鄉鎮(街道)綜合性文化務中心評估定級工作》, 《文化月刊》2019 年第10 期。。 對公共文化服務的評估已從最初的上海、 深圳先行, 發展到全國各地“以評促建”思想深入人心, 公共文化服務評估成為政府、 機構、居民、 媒體等多方關注的熱點問題。

公共文化服務評估工作實踐是理論研究的基礎, 把握公共文化服務評估的理論研究進展才能對評估實踐更好地優化、 提質增效。 為了解當前公共文化服務評估研究現況,本文全面收集了2010—2020 年“公共文化服務評估”主題的文獻, 對其進行可視化分析, 進而在政策指示和公眾感知準則下, 圍繞第三方和公眾評估主體, 整理評估工作常用的工具, 探討評估的績效、 均等化、 地域評估情況, 對當前評估的對象進行細致分類, 總結當前的研究動向及未來關注重點。

一、 我國公共文化服務評估研究的可視化分析

(一)公共文化服務評估領域研究文獻的年代分布

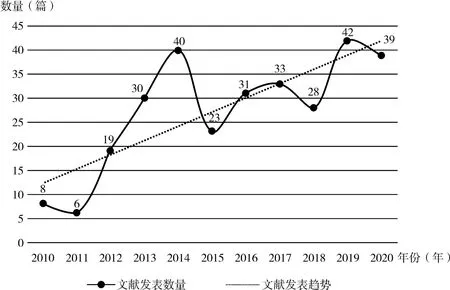

為全面掌握當前公共文化服務評估研究的發展狀況, 利用“中國知網”文獻檢索平臺, 以“主題=公共文化評估or 主題=公共文化評價”作為邏輯檢索式, 檢索2010—2020 年的中文文獻, 得到結果440 條。 經過篩選剔除相關度較低的文獻, 最終得到文獻299 篇, 作為本次研究的樣本文獻。 相關研究發表情況如圖1 所示。

圖1 公共文化服務評估文獻發表情況

由圖1 可見, 2010—2020 年公共文化服務評估的研究進程涵蓋了三個階段: (1)起步階段(2010—2011 年), 該階段年發文量不超過10 篇, 公共文化服務評估問題還未得到充分重視。 (2)快速發展階段(2011—2014 年), 該階段年發文量呈快速增長趨勢, 公共文化服務評估問題逐漸受到關注, 成為研究的熱點, 2013 年《政府工作報告》提出“完善政績考核評價機制”對該階段研究起到推動作用。 (3)穩定發展階段(2014—2020 年), 該階段年發文量波動明顯, 整體呈現增長趨勢。 這一階段發文態勢與2015 年國務院頒布《關于加快構建現代公共文化服務體系的意見》、 2017 年正式出臺《中華人民共和國公共文化服務保障法》等政策法律密切相關。

(二)關鍵詞共現及主題分析

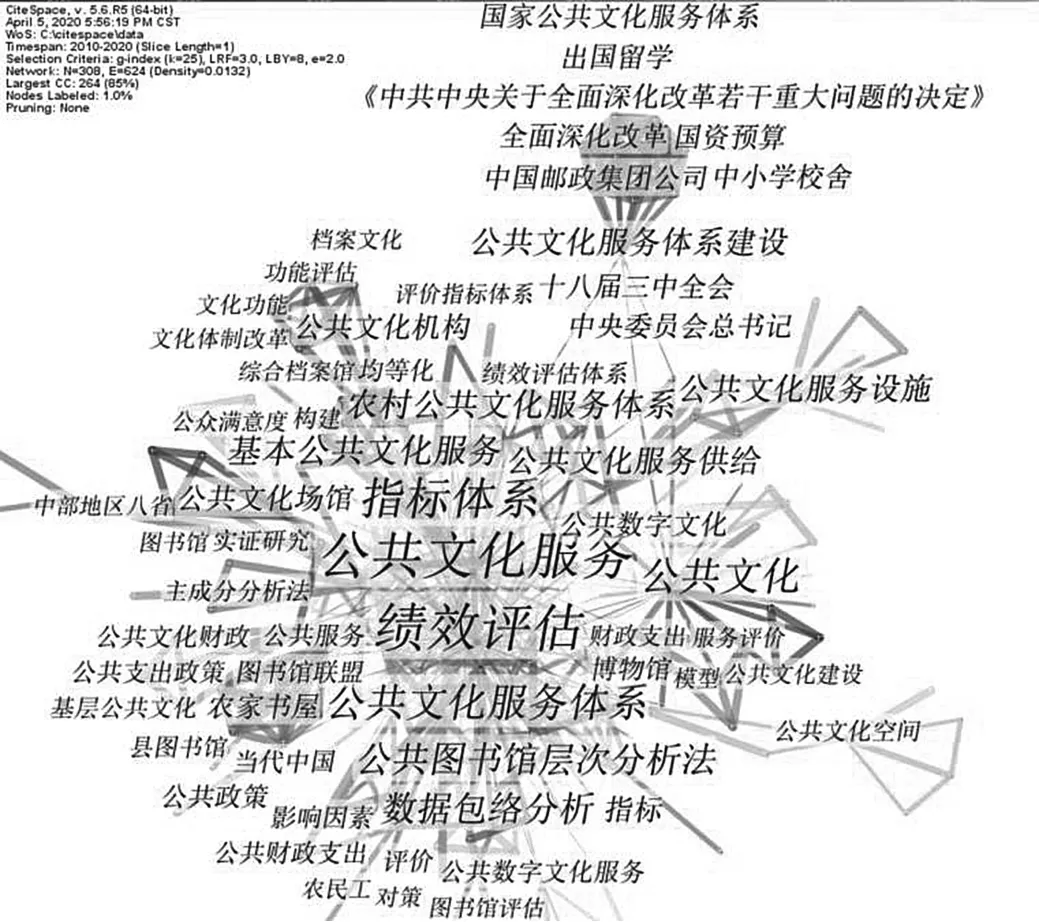

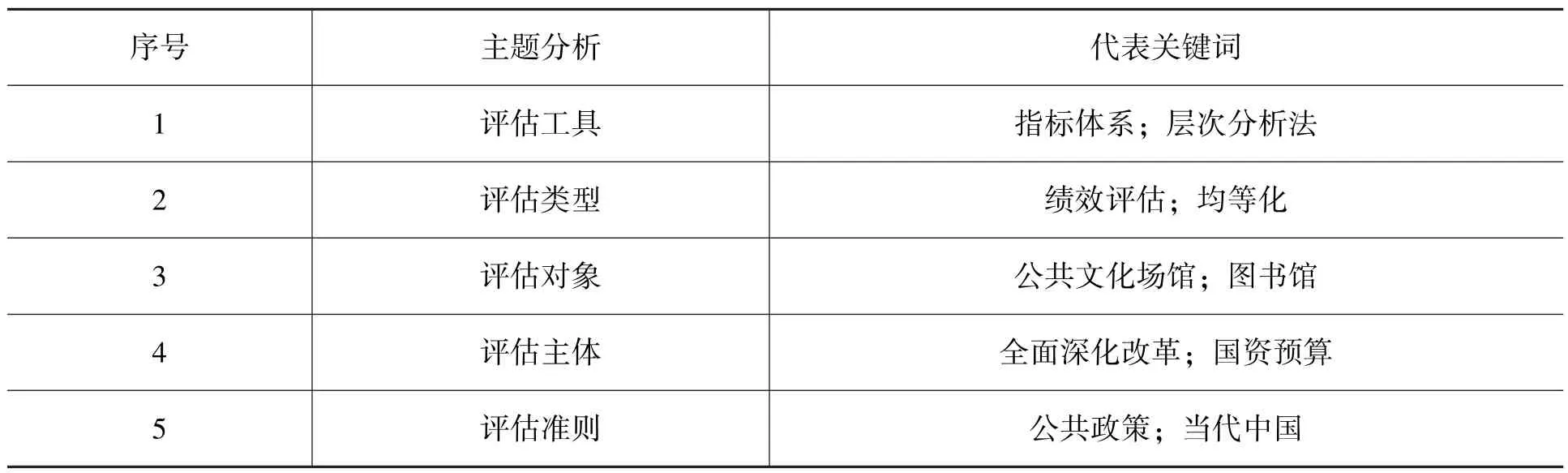

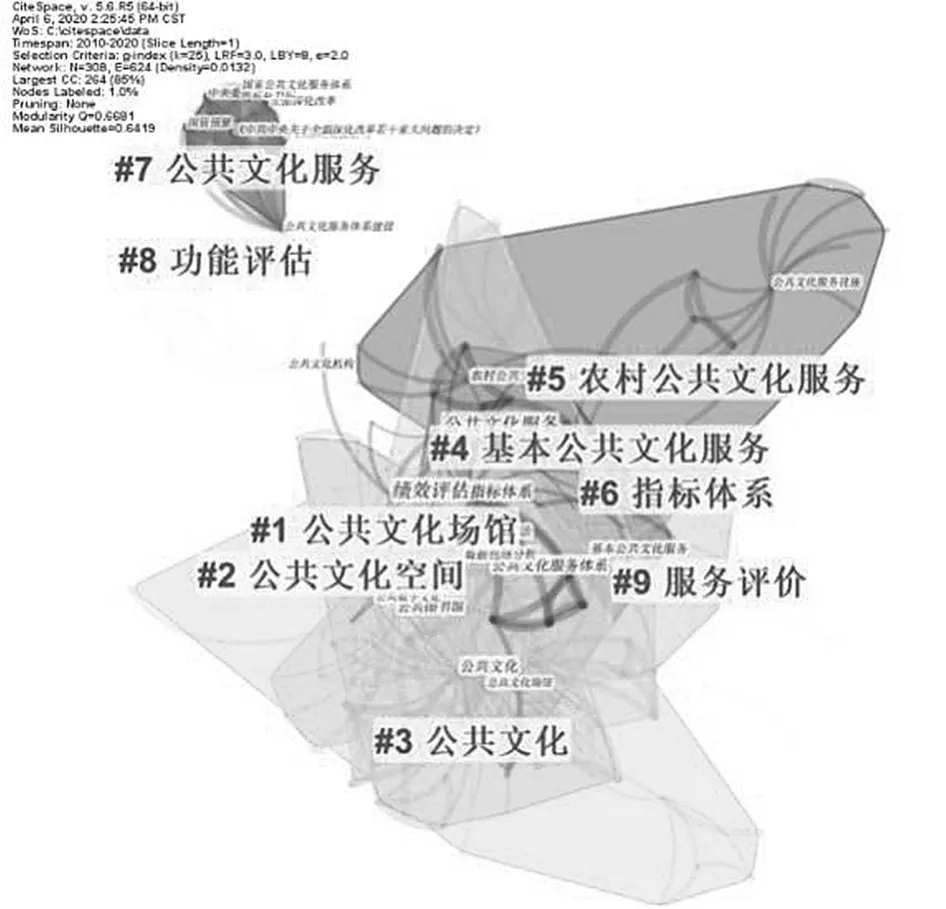

將文獻樣本的 Refworks 格式導入 CiteSpace, 可生成關鍵詞共現圖譜。 N =308, E =624, 說明該關鍵詞共現圖譜是由308 個節點和624 個連線組成的網絡結構①宿進江、 陳曉杭、 陳紅燕、 黃曉儀、 白紅梅、 魏鳳香: 《國內蛋白質組學研究現狀及前沿熱點可視化分析》, 《生物技術》2020年第6 期。, 如圖2 所示。 依據關鍵詞共現圖譜結果得出主題分析表, 如表1 所示。

圖2 公共文化服務評估文獻關鍵詞共現圖譜

表1 公共文化服務評估主題分析表

圖2 中圓圈的大小代表關鍵詞頻次, 圓圈越大則代表關鍵詞的頻次越高①范波: 《21 世紀以來我國民族語言政策與規劃研究文獻的計量分析》, 《民族學刊》2020 年第5 期。。 由圖2 可見, “公共文化服務”“指標體系”“績效評估”“層次分析法”“數據包絡分析”“公共文化服務體系”占據著重要的位置, 說明評估工具、 評估類型以及評估對象是我國公共文化服務評估領域的熱點。 “全面深化改革”“國資預算”“十八屆三中全會”等關鍵詞說明政策支持也是我國公共文化服務評估的重要因素,政府是評估主體。 此外, “公共政策”“當代中國”等關鍵詞體現了我國公共文化服務評估要遵守一定的評估準則, 符合當前我國公共文化建設政策和國情的要求。

(三)關鍵詞聚類分析

運用CiteSpace 軟件對關鍵詞進行聚類, Modularity Q(知識圖譜模塊值)=0.6681; Mean Silhouette(平均輪廓值)= 0.6419, Q 值>0.3, S 值>0.5, 意味著聚類是合理的①李英杰、 段廣德、 胡曉龍、 閆曉云、 金娟、 郝思文: 《基于Citespace 的中國空間句法研究態勢的可視化分析》, 《內蒙古農業大學學報(自然科學版) 》2020 年第3 期。。 公共文化服務評估文獻關鍵詞聚類圖譜如圖3 所示。

圖3 公共文化服務評估文獻關鍵詞聚類圖譜

圖3 中關鍵詞聚類共有9 類。 每個聚類由多個緊密相關的詞組成, 聚類數字越小, 該聚類中包含的關鍵詞越多②范波: 《21 世紀以來我國民族語言政策與規劃研究文獻的計量分析》, 《民族學刊》2020 年第5 期。。 對9 個聚類進行分析, 探討該領域的主要熱點, 總結如表2 所示。

表2 公共文化服務評估關鍵詞聚類表

表2 中的主要聚類S 值均大于0.7, 說明聚類效果好, 在一定程度上也能體現該領域學者的研究熱點。 根據上述聚類結果及其具體的研究內容, 可以得到5 個不同的研究主題。 聚類#1#2#4 主要是關于公共文化服務評估對象的研究。 聚類#3#6#9 則是對于公共文化服務評估工具的探討。 聚類#5 側重于公共文化服務評估類型的分析。 聚類#7 是對于公共文化服務評估主體的研究。 聚類#8 則是對評估準則的探析。

二、 我國公共文化服務評估研究的主題闡釋

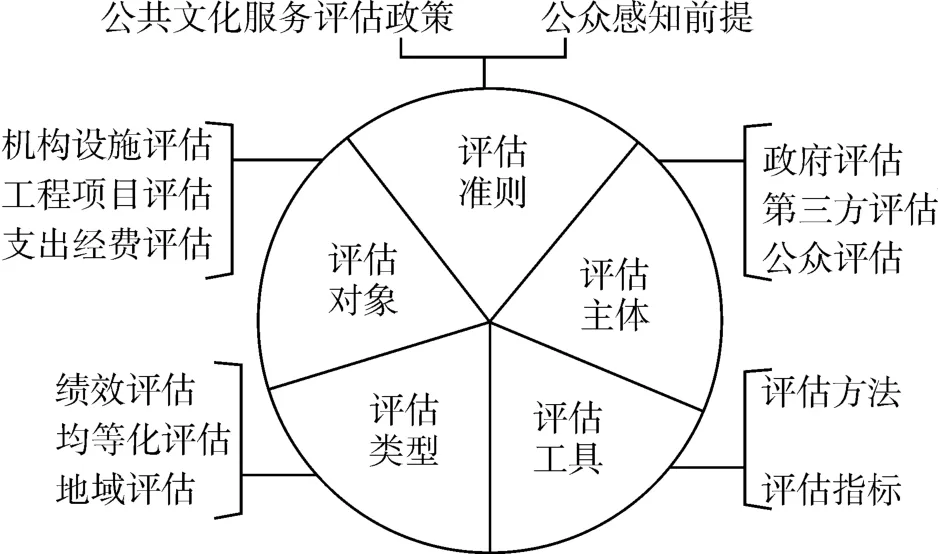

結合CiteSpace 分析軟件的結果和對該領域文獻研究內容的總結分析, 近10 年研究的主題呈現為五大研究領域, 分別為公共文化服務評估準則、 公共文化服務評估主體、 公共文化服務評估工具、公共文化服務評估類型、 公共文化服務評估對象, 如圖4 所示。

圖4 我國公共文化服務評估研究主題圖

(一)公共文化服務評估準則

1. 公共文化服務評估政策

政策是實踐開展的先決條件, 公共文化服務評估實踐離不開對公共文化服務評估政策的解讀和研究。 目前, 評估政策的研究比較薄弱, 實踐的應用也亟待加強。 公共文化服務政策是政府的管理工具, 應注重科學性。 趙軍義對政策文本和公共文化服務價值評估, 劃分出四個維度的社會狀況,提倡關注不同社會情境下的政策工具特點①趙軍義: 《民族地區公共文化服務政策評估——政策工具與政策注意力視角》, 《廣西社會科學》2020 年第9 期。。 凌金鑄等嘗試構建了公共文化服務政策評估的理論體系和政策評估的4E 效果指標模型②凌金鑄、 王俞波、 徐辰: 《公共文化服務政策評估體系的指標、 結構與模型》, 《中國文化產業評論》2014 年第1 期。。 政策不僅要注重科學性, 也需要關注公眾的態度。 余海燕認為公共文化政策的執行效果需要群眾認可, 因而從政策執行受眾——人民群眾的視角對重慶市渝中區公共文化服務政策的執行效果進行評價③余海燕: 《重慶市渝中區公共文化服務政策執行效果評價研究》, 西南大學碩士學位論文, 2019 年。。 公共文化服務評估政策是評估實踐的依據和準則, 對政策的解讀和研究有待完善。

2. 公眾感知前提

基于公眾感知的公共文化服務質量評估是政府工作的一項重要內容, 強調政府在公共文化服務評估工作中要持續關注公眾的立場和利益。 董德民嘗試建立基于公眾感知的政府公共文化服務工作的質量評估指標, 含便利性、 實效性、 服務能力、 專業守法性等七個維度的評估指標①董德民: 《公眾感知政府公共文化服務質量評價模型研究》, 《產業與科技論壇》2014 年第6 期。。 其另一研究將研究視角集中于檔案館服務群體的感知差異, 在學歷、 年齡、 婚姻、 訪問次數、 性別等變量前提下觀察公眾感知差異情況, 該研究是考察具體工作中公眾感知的影響因素, 對于提升各類文化場館工作實踐有重要參考價值②董 德民、 趙立、 嚴青云: 《基于公眾感知的政府公共文化服務質量評價——國家檔案館不同服務群體的比較研究》, 《管理觀察》2014 年第 1 期。。 周蘭選擇對貴州省4 市8 縣農村區域公共文化服務進行了公眾感知角度的質量評估, 在分析質量評估結果的基礎上從創造公共價值、 拓展公眾參與、 培育公眾公共精神的角度提出改進建議③周 蘭: 《基于公眾感知的縣域農村公共文化服務質量評價及改進研究——以貴州省4 市8 縣的調查為例》, 貴州大學碩士學位論文, 2019 年。。

(二)公共文化服務評估主體

1. 政府評估

公共文化服務評估的主體長期為政府部門, 但是由于政府在內部評估中既作為“運動員”又扮演“裁判員”身份矛盾問題愈發顯著④陸漢文、 梁愛有: 《第三方評估與貧困問題的民主治理》, 《中國農業大學學報(社會科學版)》2017 年第5 期。, 學者和各單位開始思考引入其他主體對服務效果進行評估, 主要涉及第三方評估和公眾評估。

2. 第三方評估

(1)第三方評估的類型。 第三方是具有獨立性的評估主體, 與委托方和評估對象利益牽涉少⑤陸漢文、 梁愛有: 《第三方評估與貧困問題的民主治理》, 《中國農業大學學報(社會科學版)》2017 年第5 期。。總的來看, 公共文化服務第三方評估主體主要來自高校專家、 專業評估機構、 社會組織以及普通公眾⑥任鵬飛: 《農村公共文化服務第三方評估研究: 理論溯源、 功能審視與實踐反思》, 《圖書館建設》2018 年第11 期。。 具體到實踐中, 王小明調查匯總2013 年之前上海市公共文化服務第三方評估主體, 有文廣局組織的專家考評組、 上海市社區文化服務中心、 上海市文明辦市民巡訪團、 上海社科院東方公共文化評估中心、 調查公司等多個主體⑦王小明: 《上海開展公共文化服務評估的實踐與思考》, 《上海文化》2013 年第2 期。。

(2)第三方評估的效果與問題。 第三方通常在評估工作中立場中立, 能夠更好地“以評促建”。 任鵬飛認為引入第三方評估優勢在于能充分考慮公共文化服務的需求、 過程、 結果, 從而提高農村公共文化服務供需匹配, 但是還面臨評估角色、 資源、 過程和結果問題⑧任鵬飛: 《農村公共文化服務第三方評估研究: 理論溯源、 功能審視與實踐反思》, 《圖書館建設》2018 年第11 期。。 陳亞亞認同上海政府將公共文化服務評估委托給第三方的做法, 同時也提出應注意保持第三方獨立, 政府要把握好對第三方的控制力度⑨陳 亞亞: 《論政府公共文化服務績效評估模式的改革——基于上海市公共文化服務體系績效評估的實踐經驗》, 《上海文化》2013 年第 2 期。。

3. 公眾評估

黨的十八屆三中全會明確要“推動文化惠民項目與群眾文化需求有效對接”, 公眾對于公共文化服務的質量最有發言權, 公眾由于身份的特殊性應單獨視為一類評估主體。 陳憶金等將用戶作為評估主體, 基于用戶中心視角設計服務質量評價模型⑩陳憶金、 曹樹金: 《用戶中心視角下公共文化服務質量評價研究》, 《圖書情報工作》2019 年第17 期。。 盧春龍以民眾滿意度為原則, 讓服務的接受者——民眾參與四個地區的公共文化服務體系建設評估①盧春龍: 《我國民眾對公共文化服務體系建設的主觀評價——基于四個地區的實證調研》, 《中國行政管理》2012 年第9 期。。 公眾是公共文化服務的受眾, 讓服務的對象轉變角色參與到服務評估中, 能更切實地融入基層的意見和建議, 通過評估實現公共文化服務的供給側改革。 周鴻雁從公眾評價出發, 認為公眾文化服務需求是公共文化服務供給側改革的關鍵依據②周 鴻雁: 《我國公共文化服務供給側存在的問題及對策——從公眾評價的視角》, 《華中科技大學學報(社會科學版)》2016 年第6 期。。 黃壽海等將視線轉向農民工這一公共文化服務受眾群體, 探討農民工對公共文化產品供給的評價③黃壽海、 胡小平: 《差異化需求視角下農民工對城市公共文化產品的評價》, 《財經科學》2018 年第5 期。。

(三)公共文化服務評估工具

1. 評估方法

公共文化服務內容多樣, 評估方法十分豐富, 目前較多采用的方法有:

(1)數據包絡分析法(Data Envelopment Analysis, DEA)。 DEA 常用于對服務效率的評估, 比如對文化館的“投入—產出”效率和“產出—效益”效率進行評估④程文輝: 《基于DEA 三階段模型的公共文化服務預算效率評價》, 《統計與決策》2017 年第23 期。, 對政府的財政支出效率進行評估⑤楊林、 韓科技: 《基于DEA 模型的地方公共文化財政支出績效評價——以青島市為例》, 《經濟與管理評論》2015 年第2 期。, 對31 個省(市、 自治區)公共文化服務的綜合效率、 技術效率和規模效率進行評估⑥賴作蓮: 《基于DEA-Tobit 方法的公共文化服務效率評價及其影響因素研究》, 《內蒙古財經大學學報》2016 年第6 期。。

(2)層次分析法(Analytic Hierarchy Process, AHP)。 AHP 常用以確定指標權重, 是一種結合定性和定量分析的決策法。 彭慧群利用層次分析法對31 個省(市、 自治區)的公共文化服務績效進行對比⑦彭慧群: 《基于AHP-DEA 法的地方政府公共文化服務績效評價研究》, 江西財經大學2018 年。。 楊小尋利用層次分析法對四個典型社會組織進行多層次的評估⑧楊小尋: 《公共文化服務供給中基于AHP 和TOPSIS 的社會組織評價與選擇研究》, 《經濟研究導刊》2019 年第3 期。。

(3)平衡計分卡(Balanced Score Card, BSC)。 平衡計分卡是行政工作評估的常用方法, 同樣也適用于公共文化服務評估。 張廣欽等將平衡計分卡方法引入公共服務機構的績效評估, 建立公共文化機構的平衡計分卡模型⑨張廣欽、 李劍: 《基于平衡計分卡的公共文化機構績效評價統一指標體系研究》, 《圖書館建設》2017 年第9 期。。 趙永冰運用平衡計分卡構建浦東新區文廣局公共文化服務支出績效評估模型⑩趙永冰: 《平衡計分卡在公共文化支出績效評價模式中的構建》, 《公共治理評論》2014 年第1 期。。

(4)主成分分析法(Principal Component Analysis, PCA)。 PCA 是一種統計方法, 以盡量少的變量來反映盡可能多的信息。 稅亞男利用主成分分析法對西部地區11 個省市的公共文化服務水平進行評估, 從投入、 保障、 公眾參與、 公共文化服務水平四個方面分析總結發展狀況?稅亞男: 《西部地區公共文化服務水平評價研究——基于主成分和聚類分析》, 《新西部》2020 年第15 期。。

實踐中評估方法往往相互配合使用, 如顏愛民等在平衡計分卡的基礎上, 引入德爾菲法和層次分析法相結合的DHP 法, 建立公共圖書館績效評價模型?顏愛民、 胡丕志、 廖偉: 《平衡計分卡思想和DHP 方法在公共圖書館績效評估中的應用》, 《圖書館》2005 年第3 期。。 還有一些學者根據實際情況, 改進現有評估方法或者設計專門的評估方法。 如尤欣賞等提出了一種雙邊匹配決策方法, 可對服務的設施項目和執行部門進行最優匹配?尤欣賞、 陳通、 楊慶: 《一種考慮評價標準權重和主體滿意度的雙邊匹配決策方法》, 《模糊系統與數學》2017 年第5 期。。 廖青虎等利用模糊邏輯理論構建廣義加法模糊DEA-BCC 效率評價模型, 這種模型能對以往難以把握的負值和模糊值進行計算①廖青虎、 陳通、 孫鈺、 陶志梅: 《廣義加法模糊DEA-BCC 效率評價模型及應用》, 《統計與決策》2016 年第24 期。。

2. 評估指標

(1)公共文化服務綜合評估指標。 綜合評估指標即從宏觀著手, 根據社會發展狀況設計公共文化服務體系的評估指標。 胡守勇從效能角度出發, 構建了含有人民需求、 產業發展、 社會風尚和精神培育四個維度的服務效能評估指標體系②胡守勇: 《公共文化服務效能評價指標體系初探》, 《中共福建省委黨校學報》2014 年第2 期。。 王學琴嘗試建構公共文化服務“投入—產出”效率評估指標③王學琴: 《我國公共文化服務績效評估指標體系研究》, 南京大學碩士學位論文, 2014 年。。 張楠認為需要建立完善的縱橫交錯結構的評估指標, 以應對當前公共文化服務體系發展面臨的經濟體制矛盾問題④張楠: 《縱橫結構的公共文化服務體系模型建構》, 《浙江社會科學》2012 年第3 期。。

(2)公共文化服務專項評估指標。 專項指標即針對公共文化服務中具體的項目而設計的指標, 如胡唐明等以文化部三大公共數字文化惠民工程即全國文化信息共享工程、 公共電子閱覽室工程和數字圖書館推廣工程為對象, 運用平衡計分卡計算績效排名⑤胡唐明、 魏大威、 鄭建明: 《公共數字文化評價指標體系構建研究》, 《圖書館論壇》2014 年第12 期。。 尹章池等針對公益性出版單位的績效設計評估指標體系⑥尹章池、 王雷: 《公共出版服務績效評價指標體系: 比較、 模式和模型》, 《科技與出版》2011 年第4 期。。

(四)公共文化服務評估類型

根據文獻整理結果, 公共文化服務評估的類型分為三類: 績效評估、 均等化評估、 地域評估。績效評估是公共文化服務評估最主要的研究內容, 均等化是公共文化服務在城鄉之間、 省際發展均衡程度的研究, 還有學者根據研究背景和特點進行地域評估。

1. 績效評估

2013 年《政府工作報告》中提到“完善政績考核評價機制”, 公共文化服務作為政府工作的重要組成部分, 對其服務績效評估的意識不斷增強。

(1)績效評估的實踐。 公共文化服務貫穿于公眾的生活, 評估的研究隨實踐發展而發展。 農村地區持續受到重點關注, 張楠通過對江蘇鄉鎮文化站實地考察, 發現該地區公共文化服務評估工作缺失等問題⑦張 楠: 《農村公共文化服務績效評估缺失及其改進——基于江蘇鄉鎮文化站的考察》, 《湖南農業大學學報(社會科學版)》2012年第3 期。。 以往的公共文化服務績效評估實踐研究并未失去熱度, 數字化發展又給績效評估實踐增添了新任務, 吳高等討論了公共數字文化服務評估實踐中涉及的“數字”問題, 對當前的一些重大公共數字文化服務工程或項目的評估內容和方式進行了分析⑧吳高、 林芳、 韋楠華: 《公共數字文化服務績效評價現狀、 問題及對策分析》, 《圖書情報工作》2019 年第2 期。。

(2)績效評估的結構。 結構問題討論的是績效評估的要素和績效評估體系運作。 劉大偉等思考新時代背景下公共文化服務評估結構如何轉向, 認為轉向有三個面向: 評估主體、 評估指標和評估重心⑨劉大偉、 于樹貴: 《新時代公共文化服務績效評價的結構轉向》, 《江西師范大學學報(哲學社會科學版)》2019 年第6 期。。 朱旭光等認為構建公共文化服務績效評估體系的基本框架已經迫在眉睫, 需要確定績效評估的要素、 范圍、 流程等事項⑩朱旭光、 王瑩: 《公共文化服務績效評估體系研究: 基本框架與政策建議》, 《中國出版》2016 年第21 期。。

(3)績效評估的概念。 從當前研究成果來看, 對于績效評估概念的研究可謂“稀缺”, 概念和理論的厘清對公共文化服務評估工作的重要性不言而喻, 王學琴等從理論角度出發, 對公共文化服務績效評估的相關概念進行細致辨析, 探討績效評估的相關理論①王學琴、 陳雅: 《公共文化服務績效評估基本理論辨析》, 《圖書館》2015 年第7 期。。

2. 均等化評估

(1)均等化的著眼點。 積極推動基本公共文化服務均等化, 是滿足人民日益增長文化需要的必經之路②吳 江、 申麗娟、 魏勇: 《貧困地區公共文化服務均等化: 政策演進、 效能評價與提升路徑》, 《西南大學學報(社會科學版》2019 年第 5 期。。 當前均等化問題著眼于城鄉、 區域之間。 吳江等對八個貧困縣(區)進行效能評價, 發現貧困地區公共文化服務均等化效能較低, 究其原因是管理不規范和供給缺少精準性等③吳 江、 申麗娟、 魏勇: 《貧困地區公共文化服務均等化: 政策演進、 效能評價與提升路徑》, 《西南大學學報(社會科學版》2019 年第 5 期。。 王毅等依據貧困縣圖書館和文化館評估結果劃分不同等級的公共文化服務水平, 提出針對國家級貧困縣的公共文化均等化對策④王 毅、 柯平、 孫慧云、 劉子慧: 《國家級貧困縣基本公共文化服務均等化發展策略研究——基于圖書館和文化館評估結果的分析》, 《國家圖書館學刊》2017 年第 5 期。。

(2)均等化的影響因素。 要實現均等化必須優化資源的配置, 財政投入是均等化最大的影響因素。 單薇認為資金投入的規模會顯著影響我國公共文化服務均等化⑤單薇: 《從多維視角綜合評價我國公共文化服務均等化水平》, 《中國統計》2015 年第4 期。, 與單薇的研究結論類似, 曹佳蕾等評估發現皖江城市帶公共文化服務均等化水平不足, 急需加大財政資金的投入、 增加設施建設⑥曹 佳蕾、 劉珺: 《基本公共文化服務均等化評價指標體系構建與實證研究——以皖江城市帶為例》, 《池州學院學報》2015 年第4 期。。

3. 地域評估

根據實踐工作與研究需要, 評估主體和研究者會選擇區域進行公共文化服務評估, 不僅進行單一的行政區域評估, 還會進行跨區域評估, 這種研究具有針對性和地域性, 得到的研究結果便于地區內和地區間的借鑒學習。

(1)單一區域評估。 單一區域多以我國行政區劃作為標準, 如楊林等以山東省作為研究樣本, 發現其省內不同地區服務供給質量差異大⑦楊林、 楊廣勇: 《基本公共文化服務供給質量評價及其改進——來自山東省的實踐》, 《山東社會科學》2020 年第2 期。。 陳紅宇將研究目標鎖定為內蒙古農牧區, 對公共文化服務機構、 設施項目的具體數量等進行分析⑧陳紅宇: 《內蒙古農村牧區公共文化服務績效評估研究》, 《內蒙古科技與經濟》2012 年第24 期。。

(2)跨區域評估。 跨區域評估即依據某種標準, 集合一個以上地區為目標進行評估, 例如寇垠等選擇東部9 省市92 村進行評估, 發現這些地區農村居民的公共文化服務綜合滿意度不高⑨寇垠、 劉杰磊: 《東部農村居民公共文化服務滿意度及其影響因素》, 《圖書館論壇》2019 年第11 期。。 王資博評估西部地區12 省區市的公共文化服務發展指數, 得到四個檔次的歸類分析結果⑩王資博: 《中國西部地區公共文化服務發展指數評估及路徑創新》, 《云夢學刊》2017 年第6 期。。

(五)公共文化服務評估對象

1. 機構設施評估

(1)公共文化場館評估。 文化館的評估研究較為豐富, 圖書館、 博物館是評估主要對象, 還包括對美術館、 檔案館以及一些其他場館的評估。 在圖書館評估方面, 柯平等做了一系列研究, 在前五次公共圖書館評估實踐的經驗基礎上, 進行評估指標方面的創新①鄒金匯、 柯平: 《公共圖書館評估指標體系創新探討》, 《圖書館建設》2016 年第12 期。楊林、 許敬軒: 《地方財政公共文化服務支出效率評價與影響因素》, 《中央財經大學學報》2013 年第4 期。, 嘗試建構更具有實際意義的公共圖書館服務績效評估模型②柯平、 宮平: 《公共圖書館服務績效評估模型探索》, 《國家圖書館學刊》2016 年第6 期。, 建議第六次評估時根據公共圖書館的功能進行定級劃分③柯平、 蘇福: 《基于功能定位的公共圖書館評估》, 《圖書館》2016 年第8 期。。 完顏鄧鄧等思考文化館的外延功能, 評估各種類型文化館對于游客的吸引力大小, 發現游客對文化館的選擇是出于強烈的主觀意愿④完顏鄧鄧、 王子健、 陳曉婷: 《公共文化場館旅游吸引力評價及旅游功能開發策略》, 《圖書館建設》2021 年第3 期。。

(2)公共文化設施評估。 設施包含場地和設備, 張浩等選擇北京通州區基層公共文化設施進行調研和評估, 結合居民需求對設施建設提出建議⑤張浩、 王卉、 王雷: 《北京通州區: 基層公共文化設施現狀評估與規劃對策研究》, 《北京規劃建設》2019 年第2 期。。 2007 年文化廳提出建設公共文化服務數字化平臺,戴艷清等就我國27 個省級公共數字文化網站的影響力進行評估, 發現我國數字文化網站的影響力有待提升⑥戴艷清、 戴柏清: 《我國公共數字文化網站互聯網影響力評估研究》, 《圖書館建設》2019 年第5 期。。 湯金羽等評估了21 個華東地區的微信公眾平臺的公共文化服務效率, 根據評估結果分析官方微信平臺發展的不足之處⑦湯金羽、 朱學芳: 《我國公共文化云微信公眾平臺服務效率評估》, 《圖書館論壇》2019 年第9 期。。

2. 工程項目評估

公共文化服務工程項目評估包含傳統的實體建設評估、 合作計劃評估、 新技術條件下的數字化工程評估。 鄭藝等反思傳統工程建設完工后未進行績效評估, 認為不僅要進行竣工結算審計, 還要考慮工程效益, 據此構建了公共文化建設工程績效審計評價指標體系⑧鄭藝、 王亞璐、 王藝斐: 《公共文化建設工程績效審計評價指標體系研究》, 《中國市場》2019 年第35 期。。 PPP 項目是政府與社會資本合作的形式, 史富文嘗試建立科學有效的PPP 項目評估指標, 該指標旨在對公共文化建筑進行績效評估⑨史富文: 《公共文化建筑PPP 項目績效評價指標體系研究》, 《合作經濟與科技》2020 年第4 期。。 除了實體的文化建設工程評估外, 廖云璐嘗試評估南昌圖書館數字文化工程的文化服務質量⑩廖云璐: 《公共數字文化工程服務質量評價與對策研究——以南昌市圖書館為例》, 南昌大學碩士學位論文, 2019 年。。

3. 支出經費評估

公共文化服務伴隨著財政經費的支出, 學界對財政支出效率的研究呈現連續性。 楊林等選擇2000—2010 年我國31 個省份的公共文化服務財政支出效率進行評估, 分析影響支出效率的因素?;另外還從公共治理的角度評估2000—2011 年我國31 個省份的公共文化服務財政支出規模與效果?楊林、 許敬軒: 《公共治理視域下地方財政公共文化服務支出規模績效評價》, 《東岳論叢》2016 年第3 期。。吳浩然等選擇2005—2014 年我國31 個省市的公共文化服務財政支出效率進行評估?吳浩然、 吳祁宗: 《地方財政公共文化服務支出的效率評價——基于三階段DEA 窗口模型》, 《數學的實踐與認識》2017 年第3期。。

三、 我國公共文化服務評估研究總結

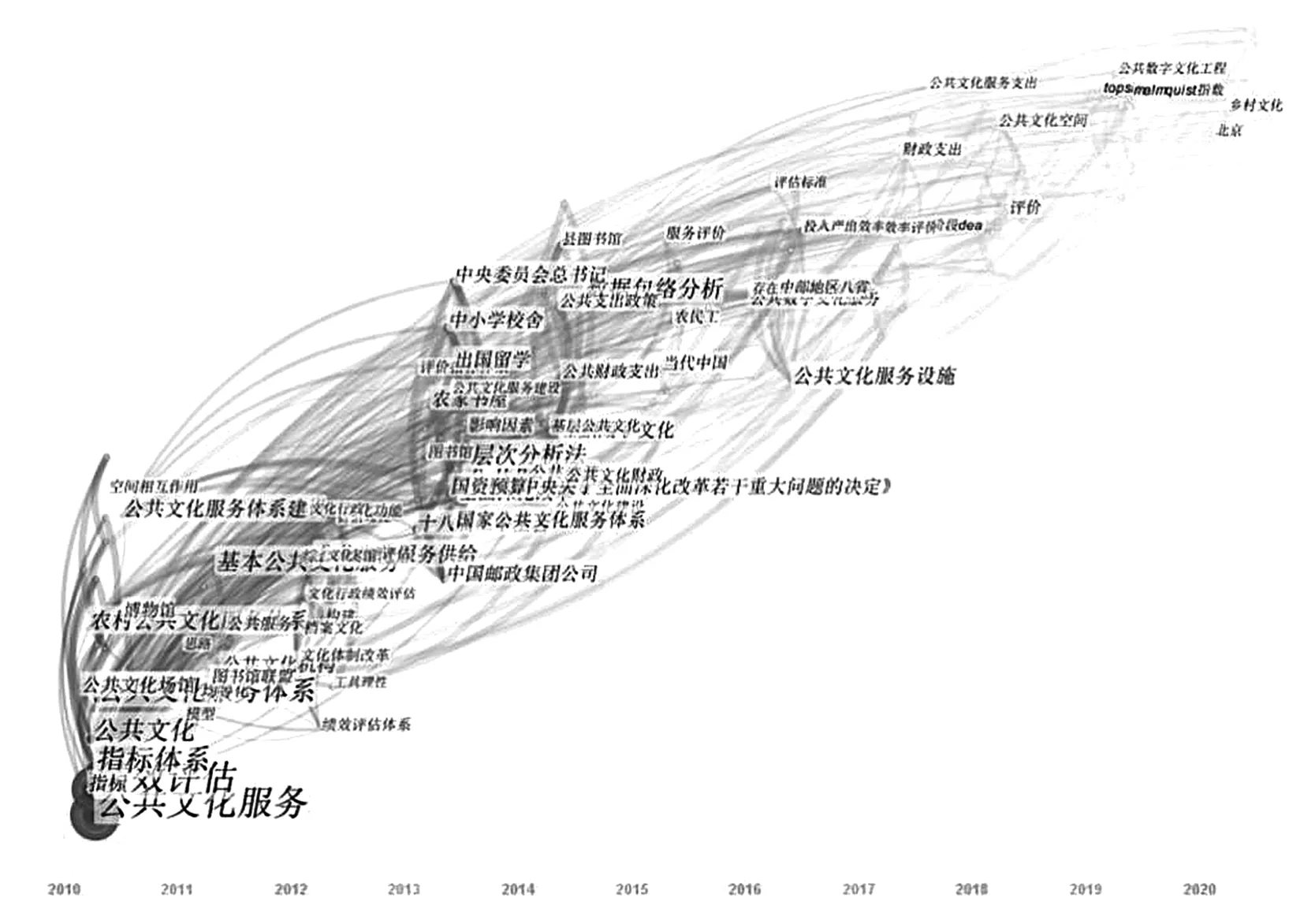

CiteSpace 對公共文化服務評估研究主題的梳理, 得到我國公共文化服務評估研究熱點時區圖,如圖5 所示。

圖5 我國公共文化服務評估研究熱點時區圖

由圖5 可見, 當前研究的主題涉及范圍廣, 梳理后條理清晰, 未來的研究動向主要有以下三個方面:

(1)評估研究范圍不斷擴大。 早期的研究著眼于各類文化館、 公益性機構、 文化項目等評估實踐總結, 如圖中呈現的“公共文化場館”“綜合檔案館”等, 隨后研究目光投向了評估準則、 評估主體、評估工具、 評估類型、 評估對象等多主題, 說明研究的范圍在進一步擴大, 未來一段時間對于公共文化服務的評估仍是研究熱點。

(2)研究內容逐步深化。 評估工具研究中, 對于指標模型的構建多采用準確性高的定量研究方法, 如“DEA 模型”“灰色關聯聚類”等, 在努力完善創新指標方法的同時, 也對工具價值進行研討。公共文化服務評估研究不僅從微觀著眼各個維度, 也從宏觀關注評估體系框架的構建狀況, 圖5 中呈現為“國家公共文化服務體系”“基層公共文化”“文化體制改革”等關鍵詞; 不僅分析評估結果提出建議, 也梳理評估的價值和意義。 研究致力于公共文化服務評估理論的完善, 呈現出逐步深化的趨勢。

(3)研究立足并扎根實際應用。 評估工作本質是一種實踐活動, 研究是為了更好地應用于實踐。研究評估準則中政策的地位和“公眾感知”的重要性, 總結評估主體維度中政府、 第三方和公眾的角色及作用, 討論評估工具維度中方法和指標的運用與創新, 區分評估類型維度中績效、 均等化和地域的評估側重, 以及總結漸趨多樣化的評估對象, 均面向歸納和解決實踐問題。

縱觀公共文化服務評估的研究文獻, 這一主題研究取得了顯著的成果。 然而, 還有許多值得關注的內容, 未來仍需持續發力:

(1)推進評估政策的完善。 我國公共文化服務評估政策法規有待進一步完善, 評估實踐有明顯的自發性①王學琴、 陳雅: 《國內外公共文化服務績效評估比較研究》, 《情報資料工作》2014 年第6 期。, 如地方社區街道綜合評估、 地方圖書館評估等。 政策法規對實踐工作起著指導和規范作用, 推動公共文化服務評估政策法規逐步完善, 是今后值得關注的研究主題。

(2)關注評估主體的角色和地位。 研究中不難發現政府自評公共文化服務工作的缺陷, 對于第三方評估的研究和倡議方興未艾, 評估中第三方的主體構成、 各方主體所擔任角色、 各方權力制衡問題仍值得思考。

(3)重視評估人員素質的研究。 要使評估工作卓有成效, 評估人員素質問題不能忽視, 評估人員素質對未來公共文化服務建設有深遠影響, 然而當前對評估人員素質的研究相對較少。

(4)跟蹤評估工具的實踐反饋。 研究者在豐富的數據和定量方法基礎上構建了評估指標, 但是大部分指標尚需在實踐中加以檢驗, 根據實際效果反饋進行指標修正, 否則不利于形成評估的長效機制。

因此, 針對當前公共文化服務評估的研究狀況, 我們必須依據實踐擴展研究范圍, 同時也要深入思考評估的體系、 背景、 目標、 原則和價值等全局性問題。 補充研究的薄弱之處, 積極推動完善評估政策, 重點關注評估主體的角色地位和評估人員素質研究, 積極跟蹤評估工具的應用情況, 從而完善公共文化服務評估的理論, 拓展公共文化服務評估的實踐。