不同溶劑提取肉桂揮發油中肉桂醛的含量比較

李婷婷,馬松濤,馮 云,鄭 利,曾文婷,黃 亞

(成都醫學院藥學院實驗教學中心,四川 成都 610083)

肉桂為樟科(Lauraceae)植物肉桂 Cinnamomum cassia Presl的干燥干皮,枝皮和根皮。肉桂皮含有1%~2%揮發油,主要成分是肉桂醛(C9H8O)。功效補火助陽、引火歸源、散寒止痛、活血通經[1],用于陽痿、宮冷、心腹冷痛、虛寒吐瀉、經閉、痛經、溫經通脈[2],還能殺菌、消毒、防腐,特別是對真菌顯著療效,更具有脂肪分解作用、抗病毒作用、壯陽作用等[3]。筆者試用不同溶劑超聲提取,建立了簡單且有效的高效液相色譜(HPLC)法測定肉桂揮發油中肉桂醛的含量,現報道如下。

1 儀器與試藥

p680型HPLC色譜系統(戴安中國有限公司);AS150BD-IU型超聲清洗器(天津奧特賽斯有限公司);INO-200型移液器(上海卜昂科學儀器有限公司);BS224S型電子分析天平。色譜純甲醇(迪馬公司);樂百氏純凈水;肉桂醛對照品(四川省藥品與生物制品檢驗所);肉桂醛樣品(本院自制);甲醇(批號為090302,成都市科龍化工試劑廠);乙醇(批號為090404,天津市富宇精細化工有限公司);正丁醇(批號為080403,天津市富宇精細化工有限公司);冰醋酸(批號為090524,成都市科龍化工試劑廠)。

2 方法與結果

2.1 色譜條件

色譜柱:C18柱(250 mm × 4.6 mm,5 μm);流動相:1% 冰醋酸水溶液(pH=2.52)-甲醇(35∶65);柱溫:30 ℃;流速:1.0 mL/min;檢測波長:290 nm;進樣量:10 μL。

2.2 樣品溶液制備

精密稱取肉桂細粉2.000 0 g,3份,分別裝入帶塞錐形瓶中,分別加入甲醇、乙醇、正丁醇各200 mL,浸泡30 min后,超聲提取40 min,過濾,取續濾液,再用旋轉蒸發儀蒸發濃縮至黏稠液體,制成樣品貯備液,待用。

2.3 定量限檢測

精密量取肉桂醛對照品10 μL,用甲醇溶解,轉移至10 mL量瓶中定容,此時對照品貯備液的質量濃度為0.04 g/L。然后逐漸按一定倍數稀釋,按上述色譜條件進樣10 μL,當稀釋至質量濃度為0.004 g/L時得到基線與對照品峰高比為1∶10。因此,該方法中肉桂醛最低定量限為0.04 ng。

2.4 方法學考察

標準曲線制備:精密量取對照品貯備液1 mL,轉移至10 mL量瓶中,用甲醇稀釋后定容待用。分別取 4.0,20.0,40.0,48.0,60.0,72.0,80.0 ng進樣。以進樣量為橫坐標、峰面積(A)為縱坐標繪制標準曲線,得線性回歸方程 Y=3.262 9X -2.853 8,r=0.999 9,可見,肉桂醛進樣量在4.0~80.0 ng范圍內與峰面積線性關系良好。

精密度試驗:將質量濃度為4 μg/mL的對照品溶液轉移至進樣瓶中,精密吸取對照品溶液10 μL,連續進樣5次。結果平均峰面積為 122.645 5,RSD=0.19%(n=5)。

穩定性試驗:精密量取2.2項下樣品貯備液,用甲醇稀釋數倍,得到樣品溶液,分別于 0,2,4,6,8,10,12,24 h 時進樣測定。結果平均峰面積為 92.531 4,RSD=0.698%(n=8),表明該樣品在24 h內較穩定。

重復性試驗:精密稱取2.2項下樣品貯備液5份,同樣稀釋數倍后配成樣品溶液,進樣測定。結果肉桂醛含量的 RSD=0.87%(n=5),表明該方法的重現性較好。

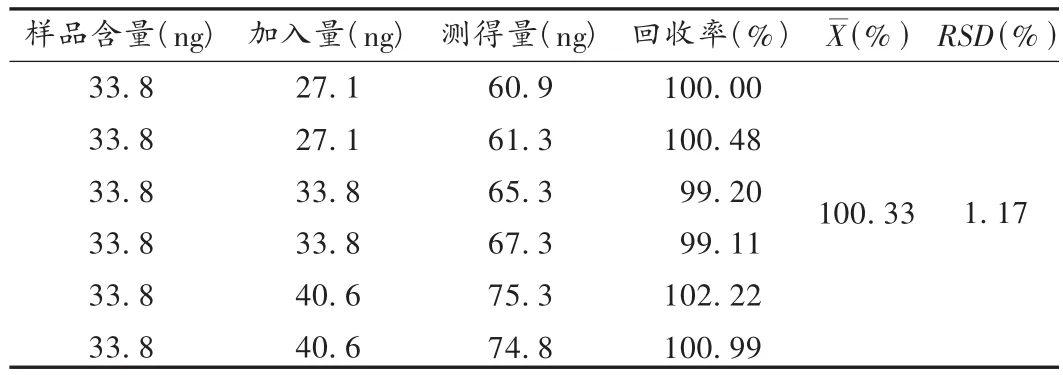

加樣回收試驗:精密稱取同一已知肉桂醛含量的樣品,加入高、中、低量級的肉桂醛對照品,混合,按樣品溶液制備方法制成適宜濃度,進樣 10 μL。結果見表 1。

表1 肉桂醛加樣回收試驗結果(n=6)

2.5 樣品含量測定

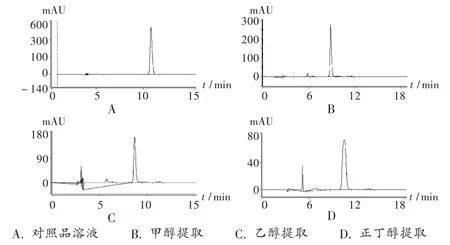

取2.2項下不同溶劑提取的樣品貯備液,分別稀釋10倍,進樣10 μL。結果以甲醇、乙醇、正丁醇為提取容劑時,肉桂醛的含量分別為 1.49,1.24,1.01 mg/g,色譜圖見圖 1。

圖1 高效液相色譜圖

3 討論

采用高效液相色譜法測定肉桂醛的含量,操作簡便,結果較為滿意。也曾用其他色譜條件測定,如用乙腈-水、甲醇-乙酸、磷酸溶液等[4-5],但從分離效果、峰形、經濟等綜合考慮,選用了文中所用色譜條件。用不同溶劑超聲提取肉桂醛得到的結果表明,甲醇的提取效果較好,但方法還需優化。

[1]國家藥典委員會.中華人民共和國藥典(一部)[M].北京:人民衛生出版社,2005:91.

[2]施 宇,楊 杰,王 強.八種樟屬肉桂組藥用植物中肉桂酸、肉桂醛含量的測定[J].中國野生植物資源,2008,27(3):54-57.

[3]馬蓉蓉,唐意紅,孫兆林,等.RP-HPLC測定不同產地肉桂中桂皮醛和肉桂酸的含量[J].中國現代中藥,2008,10(4):9-11.

[4]薛玉梅,張先芬.高效液相色譜法測定肥兒丸中肉桂酸的含量[J].中醫藥臨床雜志,2007,19(6):563 -564.

[5]陳建明,陳建真.桑葉黃酮超聲提取工藝的研究[J].中國中醫藥科技,2009,16(1):282 -284.