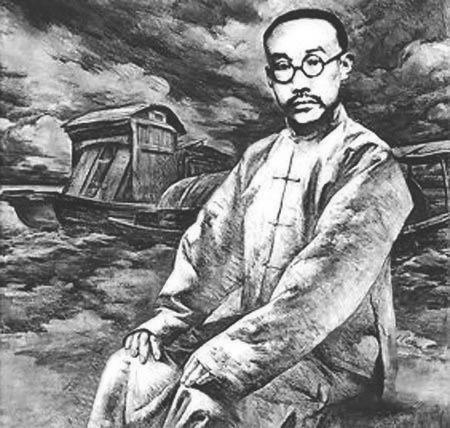

何叔衡:此生合是忘家客

孫意謀

但凡到過黑龍江哈爾濱的人,大多都會去中央大街逛逛。這條亞洲最大最長的百年老街,地面上鋪滿了花崗巖雕琢而成的方石,大街兩邊清一色的歐式建筑風格各異,徘徊其中,仿佛置身于西方建筑博物館,歐洲最具魅力的近300年建筑文化發展史在這里展現得淋漓盡致。

如同葉脈一般,從中央大街向外延伸的,還有許多小街巷,紅專街就是其中之一。當年的哈爾濱秘密交通站就坐落于此。那是中國共產黨的創始人之一何叔衡(1876—1935)曾經奮斗過的地方。

1927年轟轟烈烈的大革命失敗以后,革命形勢陷入低潮,國民黨四處抓捕共產黨員。1928年6月,根據中共中央的決定,何叔衡離開上海,準備前往莫斯科中山大學學習。途經哈爾濱時,他住進了位于紅專街的秘密交通站。在這里,他給女兒實山、實嗣寫了一封信,向她們表達了自己的離國心情,也希望她們堅定理想信念,等待革命勝利的那一天。在信中,他附了一首詩:身上征衣雜酒痕,遠游何處不消魂。此生合是忘家客,風雨登輪出國門。

這首詩改自陸游著名的《劍門道中遇微雨》一詩。原詩是這樣的:衣上征塵雜酒痕,遠游無處不消魂。此身合是詩人未?細雨騎驢入劍門。

南宋孝宗乾道八年(1172)冬天,47歲的陸游由南鄭(今陜西漢中)前線被調回成都。途經劍門關時,留下了這首膾炙人口的詩。陸游生于金兵入侵的南宋初年,自幼志在恢復中原,然而年近半百才得以奔赴陜西前線,過上一段“鐵馬秋風”的軍旅生涯。但這段生活只持續了8個月,旋即,他又要去后方充任閑職,重做紙上談兵的詩人了,這使他很不甘心。所以,“此身合是詩人未”,并非這位愛國志士的欣然自得,而是他無可奈何的自嘲、自嘆。

而何叔衡將“此身合是詩人未”改為“此生合是忘家客”,則是以詩言志,表明他已經堅定了為黨的事業、為國家甘愿犧牲自我、貢獻一切的革命意志。

此時,何叔衡已經52歲了。自從他參加革命以來,親人屢遭國民黨地方當局的迫害和逮捕,但他卻從未動搖過革命意志。1927年大革命失敗以后,何叔衡一家被逐出何氏宗祠,何家年青一代的20個兄弟姐妹沒有一家不被反復抄劫。懸賞捉拿何叔衡父女的通緝令貼滿寧鄉各個路口,宣稱“抓到何叔衡,賞大洋三千”。在何叔衡家長大的一個孤兒名叫何貴初,國民黨為了逼迫他交代何叔衡的下落,竟用鐵片把他身上的肉一塊塊一絲絲地刮掉,還把他的頭顱掛在寧鄉街上示眾三天。當時,何叔衡的兩個女兒實山和實嗣隱藏在寧鄉唐市張氏族學。1928年4月初的一天清晨,當地團防悄悄包圍了該校。在萬分危急的情況下,何氏姐妹化裝成農村婦女,在群眾的掩護下逃出虎口。

何叔衡的結發妻子袁少娥也為丈夫的革命理想默默地奉獻了自己的一切。袁少娥雖然讀書不多,但通情達理,在家侍奉父母,操持家務,無條件支持丈夫、子女參加革命,擔驚受怕卻毫無怨言,尤其在關鍵時刻,更表現出異常的清醒與堅定。何叔衡深深理解妻子,在莫斯科學習期間,他在信中寫道:“我是要永遠對得起我的骨肉和您的啊!我要問您,假使我遭了危險,您是求死呢,還是求生呢?”他還說,“我不希望我家活多人,只望活的人要真活,不要活著還不如死。”對于丈夫,袁少娥給予了全部理解,1957年,83歲高齡的袁少娥在彌留之際,對女兒們說:“我只有一個要求,我孤單了一輩子,死了還是要和你們父親葬在一起……”

1935年2月26日,何叔衡在福建長汀壯烈犧牲。犧牲前,他喊出了那句著名的“我要為蘇維埃流盡最后一滴血!”如果說這是他的革命理想,那么探究他的心路歷程,自1928年當他在哈爾濱念出“此生合是忘家客”的那一刻起,他就堅定了這樣的信念:為了一個嶄新的中國,可以犧牲自己的小家,拋灑自己的熱血,直到奉獻出全部。

如今的紅專街,高樓林立,游人如織,早已不是一百多年前的模樣,當年的秘密交通站也已經變身為哈爾濱書畫院。我們在這里邂逅了一位老者,他熱情地告訴我們,這里是新中國成立以后重新建立起來的,當年的秘密交通站應當非常簡陋,也非常隱蔽,不會是如今這樣的氣派,也沒有這樣的規模。

站在這里,我想,何叔衡心中未來中國的樣子,也許就是今天這樣的風貌,這樣的雄姿吧。深秋的風從紅專街上吹過,街邊一棵梧桐樹上,一片金黃的樹葉悠然飄下,歡喜而寧靜,像實現了一個夢寐以求的心愿。

(責任編輯:葉筱)