都安瑤族自治縣菁盛鄉三并村春玉米“3414”校正田間試驗初報

蒙若恒

(都安瑤族自治縣菁盛鄉農業技術推廣站,廣西 都安 530731)

按照農業農村部制定的《測土配方施肥技術規范》要求,廣西壯族自治區河池市都安瑤族自治縣菁盛鄉農業技術推廣站于2019年2月在三并村進行春玉米“3414”田間肥料效應小區試驗,同時在“3414”肥效小區試驗地塊附近安排了與其相配套的玉米校正田間試驗。

1 材料與方法

1.1 供試作物品種及土壤狀況

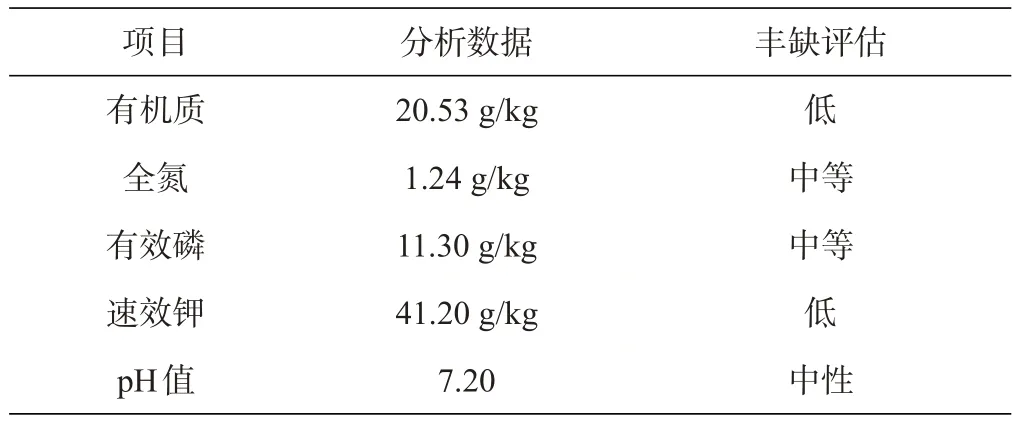

試驗于2019 年2—7 月在都安瑤族自治縣菁盛鄉三并村下兀隊樊加成農戶的地塊進行,試驗地面積1 533.33 m2。供試作物品種為玉米迪卡008 號,于2月 18 日播種,7 月 20 日收獲,全生育期為 154 d。前茬作物為秋玉米。試驗地塊位于紅水河岸邊的平地,土壤為碳酸鹽巖類母質棕色石灰土,土種為棕泥土,耕層厚度21 cm,質地為壤質[1]。整地前采集試驗地塊的土壤樣品進行檢測,檢測數據見表1。

表1 試驗地土壤肥力狀況

1.2 試驗設計

試驗設3個處理,不設重復。空白對照區面積20 m2,配方施肥小區和常規施肥小區面積均為100 m2。種植規格為行距50.0 cm、株距33.3 cm,配方施肥處理和常規處理每小區種植為10行×60株/行=600株,即667 m2種植約 4 000 株,空白對照區種植為 8 行×15 株/行=120 株,即667 m2種植約4 000株。

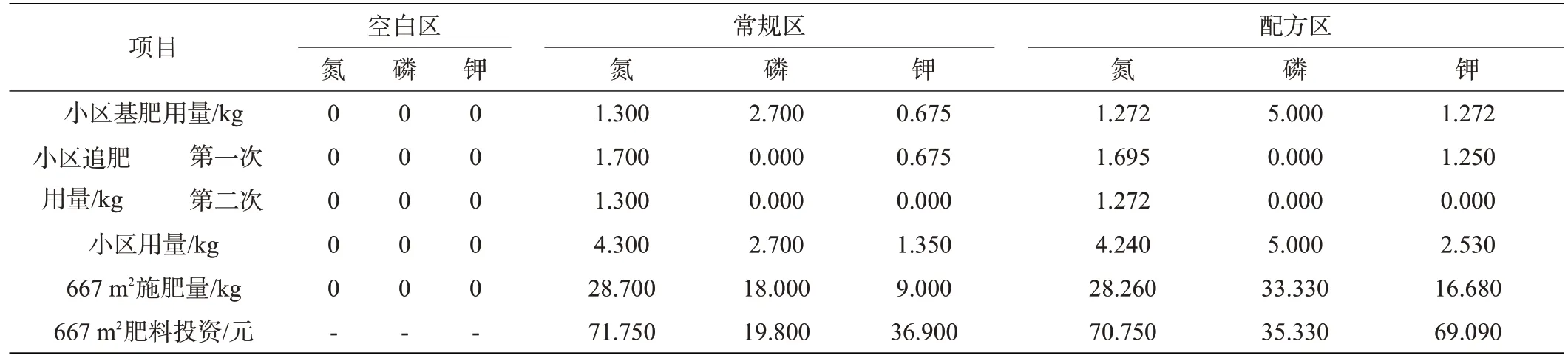

供試肥料為河化集團生產的含氮量為46%的尿素、貴州生產的五氧化二磷(P2O5)含量為12%的鈣鎂磷肥以及加拿大生產的氧化鉀(K2O)含量為60%的氯化鉀。各試驗小區施肥情況如下:空白對照小區不施任何肥料;配方施肥小區按N2P2K2中產量水平施肥,667 m2施尿素28.260 kg、鈣鎂磷肥33.330 kg、氯化鉀16.680 kg;常規施肥小區按農民習慣施肥量,即接近N2P1K1水平,667 m2施尿素28.700 kg、鈣鎂磷肥18.000 kg、氯化鉀9.000 kg(見表2)。

表2 各處理施肥情況

各試驗小區間通過開小溝分隔,使小區周圍形成排灌溝,以防大雨浸泡和沖灌[2]。各試驗小區周圍設置保護行,保護行按常規施肥水平施肥。試驗過程中用30%的氮肥、50%的鉀肥和全部磷肥作為基肥;用70%的氮肥、50%的鉀肥作為追肥。試驗中各小區田間管理保持一致。試驗地于2月16日整地,2月18日播種,播種時按試驗設計規格實施人工拉線,并人工挖穴種植。7 月16日成熟,7 月20 日收割,收獲時每個小區單區單收,同時分別采集好考種植株樣品并貼好標簽,以待考種。

2 結果與分析

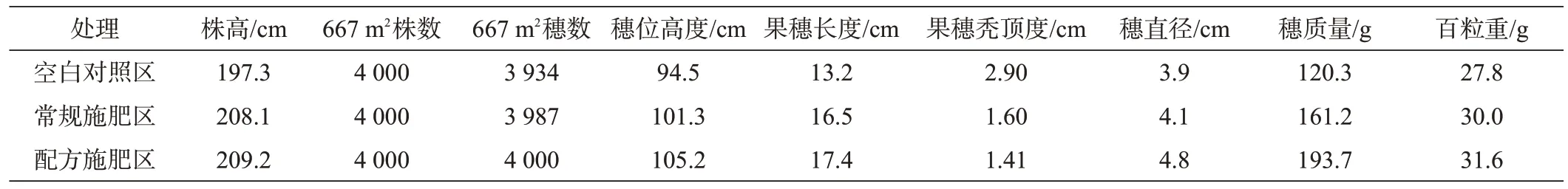

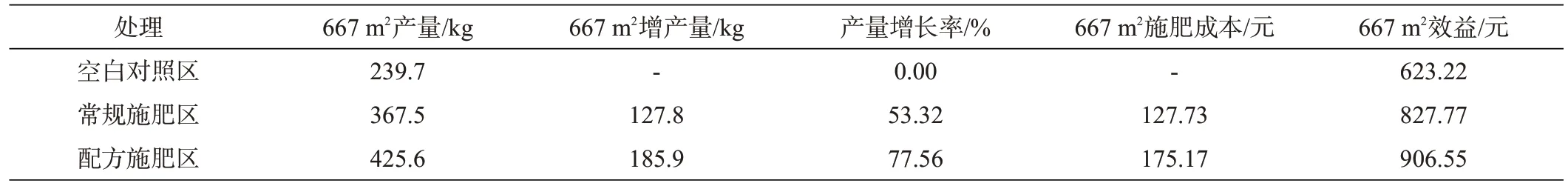

各試驗小區的玉米產量、植株經濟性狀以及不同處理的產量和經濟效益對比情況分別如表3至表5所示。

表3 各試驗小區玉米植株經濟性狀

表5 不同處理的產量及經濟效益對比

從表3 可以看出,配方施肥區玉米的株高、穗長、穗直徑、穗質量和百粒重分別比常規施肥區高出1.1 cm、0.9 cm、0.7 cm、32.5 g、1.6 g。從苗期至成熟期,配方施肥區玉米長勢比常規施肥區整齊、均勻。從表4 可以看出,配方施肥區比常規施肥區增產8.7 kg,667 m2增產58.1 kg,增長率18.51%,增產效果明顯,達到試驗要求。

表4 各試驗小區玉米產量

從試驗結果分析來看,配方施肥區不僅在玉米株高、穗長、穗直徑、穗質量、百粒重等方面均高于常規施肥區,而且比常規施肥區增產58.1 kg,增產效果明顯。試驗田塊氮含量、有效磷含量中等偏低,速效鉀和有機質含量缺乏。由于土壤速效鉀和有機質含量缺乏,如果按照接近N2P1K1水平施肥,常規施肥區所需氮元素雖能得到補充,磷鉀則補充不足,易造成氮、磷、鉀供給比例不協調,進而不能充分發揮氮磷鉀各元素之間的互作效應,影響植株及果穗生長發育,因而導致穗長、穗直徑、穗質量、百粒重不如配方施肥區,故常規施肥區增產效果不如配方施肥區。當按照N2P2K2水平施肥時,土壤中不但氮元素得到了補充,磷和鉀也加倍得到了補給,氮磷鉀比例趨于合理,互作效應得到了充分發揮,滿足了玉米生長需要,故配方施肥區產量較高[3]。

3 討論與建議

試驗田土壤的全氮和有效磷含量中等偏低,有機質和速效鉀含量缺乏。因此,建議當地農戶增施有機肥,如土雜肥、人畜糞尿等,在此基礎上重視氮、磷、鉀配合施用,特別是注意增加磷、鉀肥用量[4]。

按照N2P2K2水平施肥,配方施肥區植株生長良好、整齊均勻,產量較高,表明此配方比例基本符合玉米植株的生長需求,可用于指導生產。

總之,對于土壤全氮和有效磷含量中等偏低、有機質和速效鉀含量缺乏的地塊,可以按照氮∶磷∶鉀=16∶5∶12的比例進行配方施肥,即667 m2施肥量含氮量為46%的尿素25.0~35.0 kg、五氧化二磷含量為12%的鈣鎂磷肥30.0~35.0 kg、氧化鉀含量為60%的氯化鉀20.0 kg[5]。