論新型基礎測繪體系建設

王 丹 耿 丹 李丹彤

(1. 建設綜合勘察研究設計院有限公司, 北京 100007; 2. 自然資源部城市空間信息重點實驗室, 北京 100007)

0 引言

基礎測繪是測繪事業的核心組成部分,具有法定性、戰略性、公益性和專業性。首先,基礎測繪是《中華人民共和國測繪法》確定的核心測繪工作,國家為此專門制定了《基礎測繪條例》,具有明確的法定性。其次,基礎測繪服務于經濟建設、國防建設、社會發展和生態保護等國家重大需求,并為自然資源管理、工程建設管理、公共安全與應急管理、數字中國與智慧社會建設等提供支持和保障,具有重要的戰略性。第三,測繪法明確規定基礎測繪是國家公益性事業,具有鮮明的公益性。第四,基礎測繪由測繪科學技術引領、測繪基礎設施及裝備支撐、測繪技術標準指導、測繪專業機構與人員實施,具有獨特的專業性。

近些年來,我國的基礎測繪取得了巨大成就,但也面臨諸多挑戰,構建新型基礎測繪體系是應對挑戰并實現創新發展的重大舉措。2015年6月,國務院批復《全國基礎測繪中長期規劃綱要(2015—2030年)》,提出到2030年全面建成新型基礎測繪體系。2019年9月,自然資源部發布《新型基礎測繪體系數據庫建設試點技術指南》[1],積極推進新型基礎測繪發展。文獻[2-3]對新型基礎測繪的特征、任務和實施舉措等做了探討,上海市、武漢市等開展了相應的試點工作[4-6],北京市、重慶市等也進行了相關頂層設計和部分數據建設工作[7-8]。

但新型基礎測繪與傳統基礎測繪到底有什么不同,新型基礎測繪體系應該如何有效地構建,構建中需要解決哪些重要問題等,仍需更多的研究。本文首先提出新型基礎測繪的發展理念,進而對新型基礎測繪的基本任務、主要特征以及體系建設的幾個重要問題進行討論,并提出一些建議。

1 新型基礎測繪的發展理念

新型基礎測繪是基礎測繪在新時代的繼承和發展[1-2]。“新時代”是黨的十九大提出的中國發展新的歷史方位,即中國特色社會主義進入了新時代。新時代我國經濟發展的基本特征則是由高速增長階段轉向高質量發展階段。毫無疑問,新型基礎測繪要在傳統基礎測繪的基礎上實現高質量發展。為此,應該解放思想,通過創新驅動新型基礎測繪發展。創新首先要體現在理念上,用新的理念指引包括成果、服務、技術、機制等要素在內的新型基礎測繪體系的設計與構建。

1.1 供給服務需求

測繪科學已從當初的幾何科學,發展成為多學科交叉的信息科學和服務科學[9]。現行國家標準《國民經濟行業分類》GB/T 4754—2017將測繪地理信息服務歸屬于專業技術服務業。按需求側、供給側劃分,測繪包括基礎測繪屬于供給側,而其服務的對象為需求側。當前,在需求側,要滿足自然資源管理、國土空間規劃、工程建設管理、公共安全與應急管理以及其他政務管理和公眾服務等對公共測繪地理信息成果及服務的需要;在供給側,則要建立具有“世界眼光、國際標準、中國特色和高點定位”的新型基礎測繪體系。

1.2 公共超越基礎

面對需求側的變化,新型基礎測繪的成果內容及服務首先需要做出改變,以滿足經濟社會高質量發展對公共測繪地理信息成果的需要。傳統的基礎地理信息數據主要描述地形要素而不是地理實體的空間特征(或稱幾何特征),并以地圖比例尺為核心技術參數,已不能很好地滿足需求側發展的要求。要面向地理實體,適應智能化時代空間信息獲取、管理、分析、表達和應用的技術發展,突破地圖比例尺等制約,創新公共地理信息內容、規格和形式。同時,測繪基準成果也要為更廣泛用戶提供更便捷的服務。

1.3 動態激活靜態

地理信息描述地理實體的空間、專題和時間特征。隨著政務管理服務的轉型升級,科學化、精準化、智慧化正成為當前一切應用的新標志,地理實體的時間特征變得更加重要,時空信息的稱謂也應運而生。衛星導航定位、高分辨率遙感、激光掃描、無人機及物聯網、大數據、人工智能等技術為基礎測繪增添新的活力。新型基礎測繪應該躍入“動態”模式,不斷精化和維持動態測繪基準,主動獲取、處理、管理鮮活的基礎時空信息,并提供應用所需的高質量動態服務,提升成果價值。

1.4 公益引領行業

從業務類型上講,除基礎測繪外,測繪還包括工程測量、不動產測繪、地理信息應用以及其他專項測繪等。基礎測繪屬于公益性事業,雖有其明確的任務范圍,但作為測繪的根基和主干,其自身不僅要進一步提質增效、創新發展,更要肩負引領整個測繪地理信息行業的高質量發展、帶動我國測繪事業與地理信息產業的鞏固壯大和轉型升級的重任。在當前測繪地理信息管理背景下,這一點無疑更加重要。新型基礎測繪應該成為測繪地理信息行業未來可持續發展的源泉。

2 新型基礎測繪的任務和特征

根據《全國基礎測繪中長期規劃綱要(2015—2030年)》,新型基礎測繪的“新”主要體現在技術手段新、工作內容新、成果形式新、生產服務方式新四個方面。新型基礎測繪要繼承基礎測繪的法定使命,實現傳統基礎測繪的轉型升級和創新發展。

2.1 新型基礎測繪的任務

測繪法對基礎測繪的任務做出了明確規定:建立全國統一的測繪基準和測繪系統,進行基礎航空攝影,獲取基礎地理信息的遙感資料,測制和更新國家基本比例尺地圖、影像圖和數字化產品,建立、更新基礎地理信息系統。新時代背景下,測繪法確定的基礎測繪任務仍然是當前新型基礎測繪的基本任務,但基礎測繪的內涵可以有創新。新型基礎測繪作為基礎測繪的繼承和發展,繼承的是法定的使命和任務,發展的則是成果體系、服務模式、技術手段以及實施機制等。

2.2 新型基礎測繪的特征

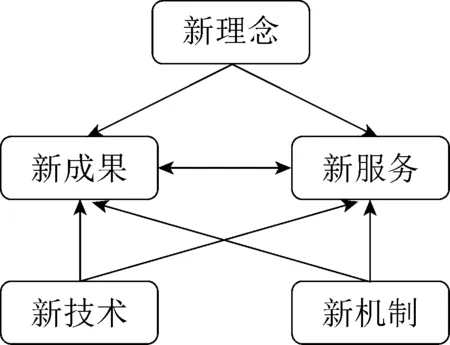

新型基礎測繪與傳統基礎測繪到底有哪些不同?無疑需要從新型基礎測繪的基本特征上分析。我們認為,新型基礎測繪的主要特征可以歸納為新理念、新成果、新服務、新技術、新機制五個方面(圖1)。其中,新成果、新服務是新型基礎測繪的核心特征,新理念指引新型基礎測繪創新發展原則和思路,新技術和新機制則為新型基礎測繪成果及服務的實現提供支撐與保障。事實上,理念、成果、服務、技術、機制是推動和實現新時代基礎測繪高質量發展需要解決的重要課題,也將成為新型基礎測繪體系的基本要素。

圖1 新型基礎測繪的主要特征

(1)新理念。我們提出的新型基礎測繪基本理念就是第1部分討論的供給服務需求、公共超越基礎、動態激活靜態、公益引領行業等。

(2)新成果。基礎測繪的任務基本上包括兩大方面:一是建立、維持測繪基準并提供基準服務,二是生產、更新和提供基本的地理信息數據產品。新型基礎測繪的新成果應體現在這兩方面。正在組建的全國衛星導航定位基準站“一張網”[10]有望成為測繪基準應用服務的新成果;以“實景三維中國”[10]為旗艦的地理實體數據將成為新的地理信息數據成果。新成果將是新型基礎測繪有別于傳統基礎測繪的最重要方面。

他從不知道世間竟會有如此大片的兇險地界,即便他自覺技術高超,也沒有把握自己能夠在這里安全地降落,一半的把握都沒有。

(3)新服務。新型基礎測繪不僅要有新的成果,也要有新的應用服務,這也應該是一個重要的發展方面。為此,要在做好地理信息安全管理的前提下,一方面改進傳統基礎測繪成果的服務模式,提升服務質量;另一方面積極探索面向政府、企業和大眾的公共地理信息應用服務新方式、新途徑,并適應新一代信息技術發展為地理信息應用帶來的新環境、新要求。

(4)新技術。新一代信息技術和地球觀測與導航技術的發展為新型基礎測繪提供了新的手段,也為進一步提升生產能力提供了支撐。新型基礎測繪不僅要積極采用這些新技術、新方法,還要針對新型基礎測繪成果生產和應用服務進行技術融合創新,形成安全可靠、先進適用、經濟高效的智能化、業務化、體系化技術及裝備。新技術的應用將成為新型基礎測繪的一個亮點。

(5)新機制。新型基礎測繪要實現其目標和任務無疑需要機制體制的創新。要針對新型基礎測繪成果生產與更新、管理與維護、應用與服務全過程,構建有效的政策、標準、質量、安全、資金、組織、人才等保障體系,探索新的實施、監管和激勵模式,以使新型基礎測繪體系落地見效并可持續發展。這也是新型基礎測繪體系建設中需要著力解決的重要課題。

3 新型基礎測繪體系建設涉及的幾個問題

新型基礎測繪體系包含理念、成果、服務、技術和機制等要素,其建設需要解決一系列重要問題,其中包括數據的精準化、成果的體系化、服務的便捷化、手段的智能化等。這些問題有的可通過試點示范、總結提煉和標準規范制定等加以解決,有的則依賴于進一步的技術創新。

3.1 數據精準化

地理實體數據是新型基礎測繪的重要新成果,描述的是地理實體的空間、專題和時間特征。《新型基礎測繪體系數據庫建設試點技術指南》[1]將地理實體界定為“現實世界中占據一定空間位置、單獨具有同一屬性或完整功能的自然地理單元與人工設施”。每一建筑物、構筑物、道路、水域、綠地、農田、城市管理部件(如井蓋、燈桿、站牌)以及行政區劃、管理服務單元、統計單元等都是地理實體。地理實體數據的精準化包括精細化、準確化兩個方面,分別對應于數據的細致和準確程度。數據精準化分別針對空間、專題和時間三個維度。其中,空間維度的精準化可實現對象的細顆粒度、高空間分辨率、高精度(準確度)測繪;專題維度的精準化可實現對象類型的必要細分和屬性信息的豐富性、正確性;時間維度的精準化則可實現數據的實時或準實時獲取。數據精準化的程度可用精準度衡量,也包括精細度和準確度兩方面。

新型基礎測繪要按照一次測繪、協同管理、按需組裝的原則獲取、更新、管理和表達地理實體數據[3,11],其中一次測繪數據獲取至關重要。為此,需要根據公共地理信息成果的應用需求,確定地理實體的顆粒度及分類,并按統一規則對各地理實體對象賦予唯一標識;同時,要針對不同地域(如建成區、一般地區、特殊地區等)的各類地理實體,合理確定地理實體數據采集的精準度,包括對應于空間、專題、時間維度的精細度和準確度。就空間維度而言,我國現行技術標準關于基礎測繪成果精度的規定低于一些發達國家,當前全球導航衛星系統(Global Navigation Satellite System,GNSS)、高分衛星遙感、無人機測繪、機載或地面激光雷達掃描(Light Detection And Ranging, LiDAR)、智能全站儀等技術已在測繪生產實踐中得到普遍運用,有必要提高測繪成果的精度。上海市在這方面已做了積極的探索[4-5],但要形成能指導全面生產作業的技術文件,特別是確定空間、專題和時間三個維度上的精細度、準確度指標,尚需在更多試驗研究的基礎上發展相應的國家標準或行業標準。數據的精準化也適用于測繪基準成果。比如,為保持2000國家大地測量坐標系(CGCS2000)框架的動態、高精度,開展框架精化與維持工作[12];進一步精化似大地水準面以提升GNSS高程測量精度等。

3.2 成果體系化

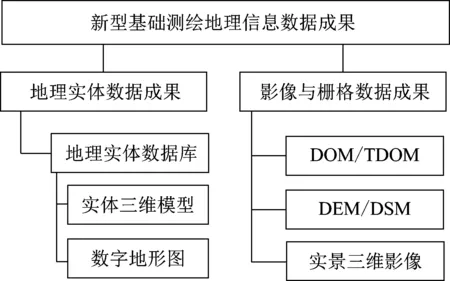

新型基礎測繪到底包括哪些成果?對地理信息數據而言,地理實體數據、“實景三維中國”是新成果,其與數字線劃圖(Digital Line Graphic,DLG)、數字正射影像(Digital Orthophoto Map,DOM)、數字高程模型(Digital Elevation Model,DEM)等傳統基礎地理信息成果之間存在什么關系?傳統基礎地理信息成果還要不要繼續生產或更新?這是需要回答的現實問題。

圖2 新型基礎測繪地理信息數據成果體系

這兩類成果中,地理實體數據成果包括地理實體數據庫及由其衍生的實體三維模型和數字地形圖;影像與柵格數據成果包括DOM、數字真正射影像圖(True Digital Orthophoto Map, TDOM)、DEM、數字表面模型(Digital Surface Model,DSM)以及實景三維影像。其中,地理實體數據及實體三維模型是新型成果;影像與柵格數據成果具有表達的直觀性和生產的快捷性,應該繼續作為重要的基礎測繪成果,但需結合新的需求,進一步確定其精準度等核心技術參數,并以地理實體對象為索引進行組織管理。同時,影像與柵格數據也可用來生產新的地理實體數據。這兩類數據構成基本的新型基礎測繪地理信息數據成果體系,基于它們則可派生更多的成果。當前,需要通過標準的制修訂對相關成果的內容、規格及其他技術要求做出科學合理的規定。

對測繪基準而言,也要根據需求和供給的發展,系統地構建包含大地、高程、深度、重力等基準應用的成果體系。

3.3 服務便捷化

新型基礎測繪要面向自然資源管理、國土空間規劃、工程建設管理、公共安全與應急管理以及其他政務管理和公眾服務等對公共測繪地理信息成果及服務的需要,在保障地理信息安全的前提下,積極發展新的更加便捷的應用服務模式并落地實施。

在測繪基準成果應用服務方面,德國各州測繪當局聯合建立的衛星定位與導航服務系統(Satellite Positioning Service,SAPOS)是一個連續運行的、覆蓋全國的多功能差分GNSS定位導航服務體系,為用戶提供官方大地測量基準服務。按精度、響應時間和應用目的,SAPOS提供實時定位服務、高精度實時定位服務(平面精度1~2 cm,高程精度2~3 cm)、測量后處理定位服務(平面精度優于1 cm,高程精度1~2 cm)等三種服務,每種服務都有明確的處理響應時間和收費標準(目前部分州已提供免費服務)。2020年10月,自然資源部全國國土測繪工作會議提出要“深化衛星導航定位基準站社會化應用,加快組建全國衛星導航定位基準站‘一張網’”[10],這對于提升測繪基準成果應用無疑將具有重要意義,在社會化應用服務方面SAPOS的機制值得研究。

在公共地理信息數據成果或產品服務方面,自然資源部推進的國土空間基礎信息平臺、智慧城市地理時空大數據平臺以及天地圖系統建設,可成為面向專業部門、政務管理和公眾服務的重要渠道。從更便捷的服務模式上看,英國軍械測量局OSMasterMap[13]的豐富產品及其增量更新、快速更新、在線訂購等方式或許可以借鑒。

3.4 手段智能化

物聯網、大數據、人工智能等新一代信息技術的發展,為包括基礎測繪在內的測繪提供了智能化手段。智能化技術可用于地理信息數據采集、更新、處理、管理、分析、表達和服務等各方面,從而有效支撐新成果的生產和新服務的實施,顯著提高新型基礎測繪的業務能力和效率。測繪手段的智能化無疑將成為新型基礎測繪的一個亮點,也將是新型基礎測繪能否全面實施的關鍵。

當前,關于智能化測繪的技術研究受到廣泛關注,也取得了許多進展,但尚需進一步關鍵技術突破,特別是要形成能用于新型基礎測繪實際生產和服務的業務化系統,比如:高分辨率遙感影像的智能識別、解譯與特征提取技術,傾斜攝影影像的單體化、結構化與三維實體建模技術[14],點云數據智能理解與目標結構化重建技術[15],地理實體數據的智能提取綜合及數字產品生成技術[3]等。此外,目前正在開展的有關前沿性理論方法研究(如知識圖譜與基礎地理知識服務[16]等)也將為新型基礎測繪的發展提供新的支持,進而進一步提升新型基礎測繪的效能。

4 結束語

新型基礎測繪體系建設以滿足自然資源、國土空間規劃、工程建設管理、公共安全與應急管理、公眾服務等對公共測繪地理信息成果及服務的需要為出發點和落腳點,同時需要高點定位、創新引領、共享協同和持續發展。高點定位就是要構建具有世界眼光、國際標準和中國特色的新型基礎測繪體系;創新引領就是要在新型基礎測繪成果、服務、機制等方面踐行理念創新、技術創新和管理創新;共享協同就是要在新型基礎測繪數據、成果、服務及業務實施等方面建立統籌規劃、共建共享、開放協同的機制和路徑;持續發展則是要建立不斷完善、持續提升的新型基礎測繪運行及維護模式,并為引領和推動測繪地理信息行業的高質量發展提供有力支撐及示范借鑒。