基于ArcSDE的管線探測內外業一體化方法

張志偉 衣鵬軍 趙 也

(1. 北京市勘察設計研究院有限公司, 北京 100038; 2. 深圳市創環環保科技有限公司, 廣東 深圳 518172)

0 引言

隨著國家城鎮化建設的進程,城市地下管線發展十分迅猛,但隨之而來地下管線管理方面的問題也越來越多:施工破壞地下管線造成停水、停氣、停電以及通信中斷事故頻發,“拉鏈式馬路”現象已經成為城市建設的頑疾,因排水不暢引發的道路積水和城市水澇災害司空見慣[1-2]。地下管線引發的各類問題已成為城市百姓心中難以消除的痛[3]。同時,由于我國各城市都存在不同程度的地下管線資料不全、數據不準和不一致等情況,致使地下管線信息化建設、信息共享和應用困難重重,因此,必須建立規范化、信息化、科學化的地下管線綜合管理平臺對各類管線進行科學、有效的管理。

管線探測綜合管理平臺的建設需要開展進行管線普查、測繪、探測、數據入庫等工作[4-5],而傳統管線探測外業仍采用手工繪制草圖及紙質表格記錄管線空間及屬性等信息,內業還需根據外業草圖、記錄表格繪制電子管線圖、錄入空間及屬性信息。該方法具有作業流程多、自動化程度低、浪費大量的人力、物力,效率低等缺點。因此本文提出了基于ArcSDE的管線探測內外業一體化的方法,該方法可以極大程度減少作業人員的內業數據整理步驟,提高電子圖繪制效率。

1 管線探測內外業一體化系統

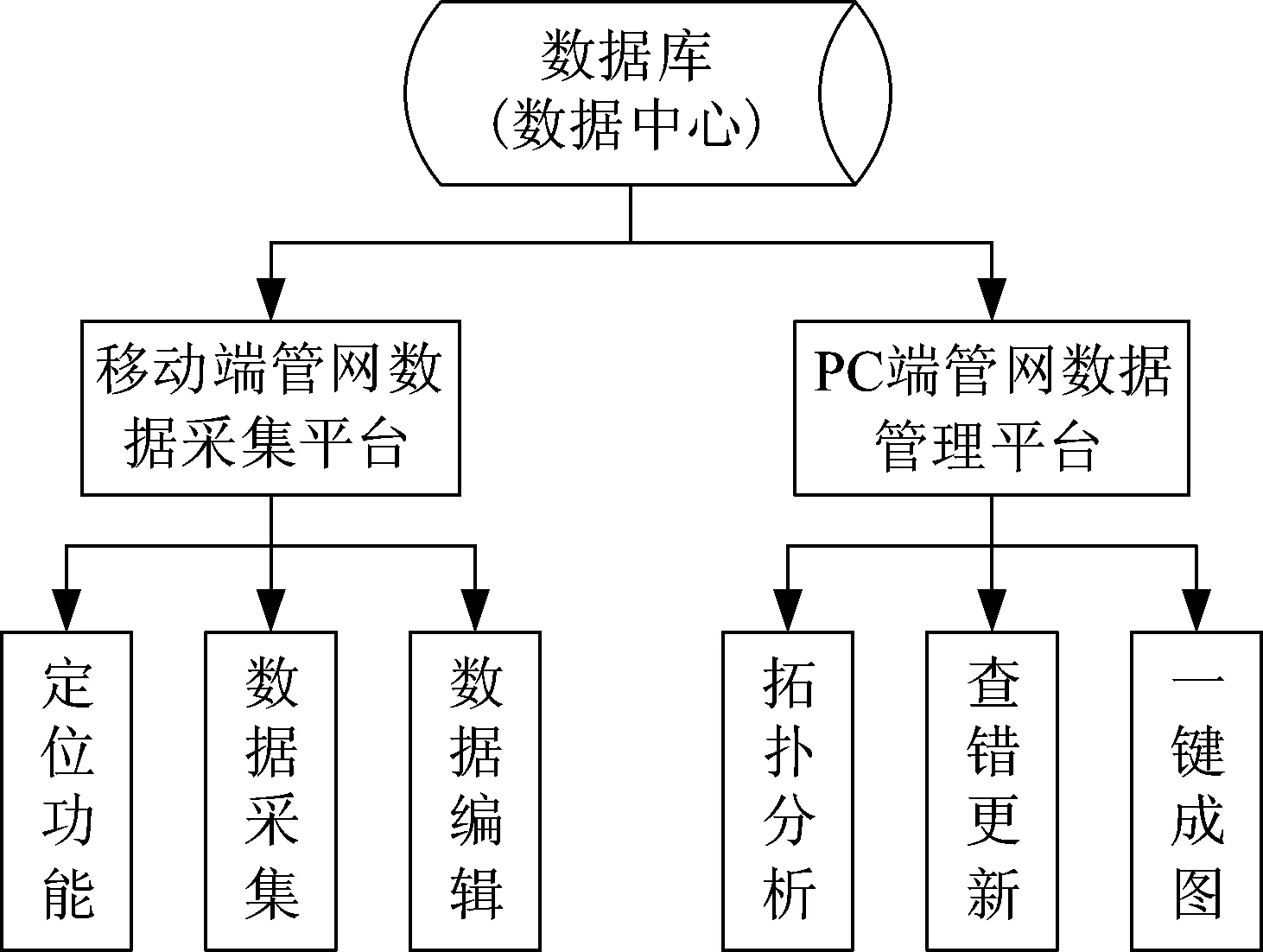

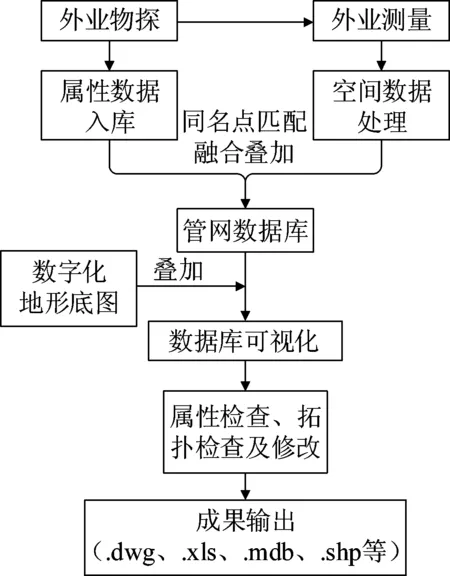

管線探測內外業一體化系統平臺主要由數據庫(數據中心),移動端管網數據采集平臺,PC端管網數據管理平臺構成,其主體系統架構如圖1所示。

圖1 內外業一體化系統架構

1.1 數據庫結構

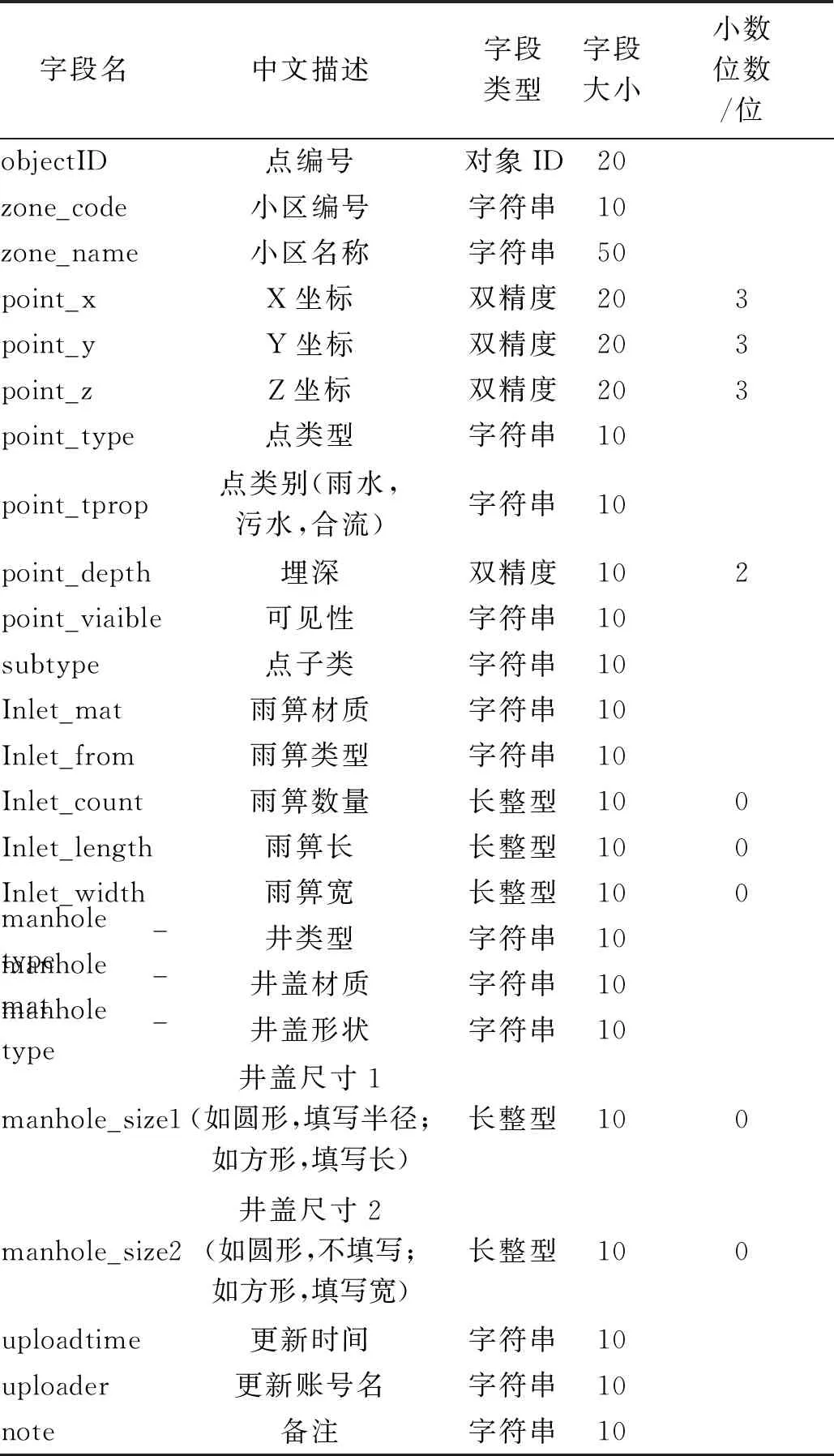

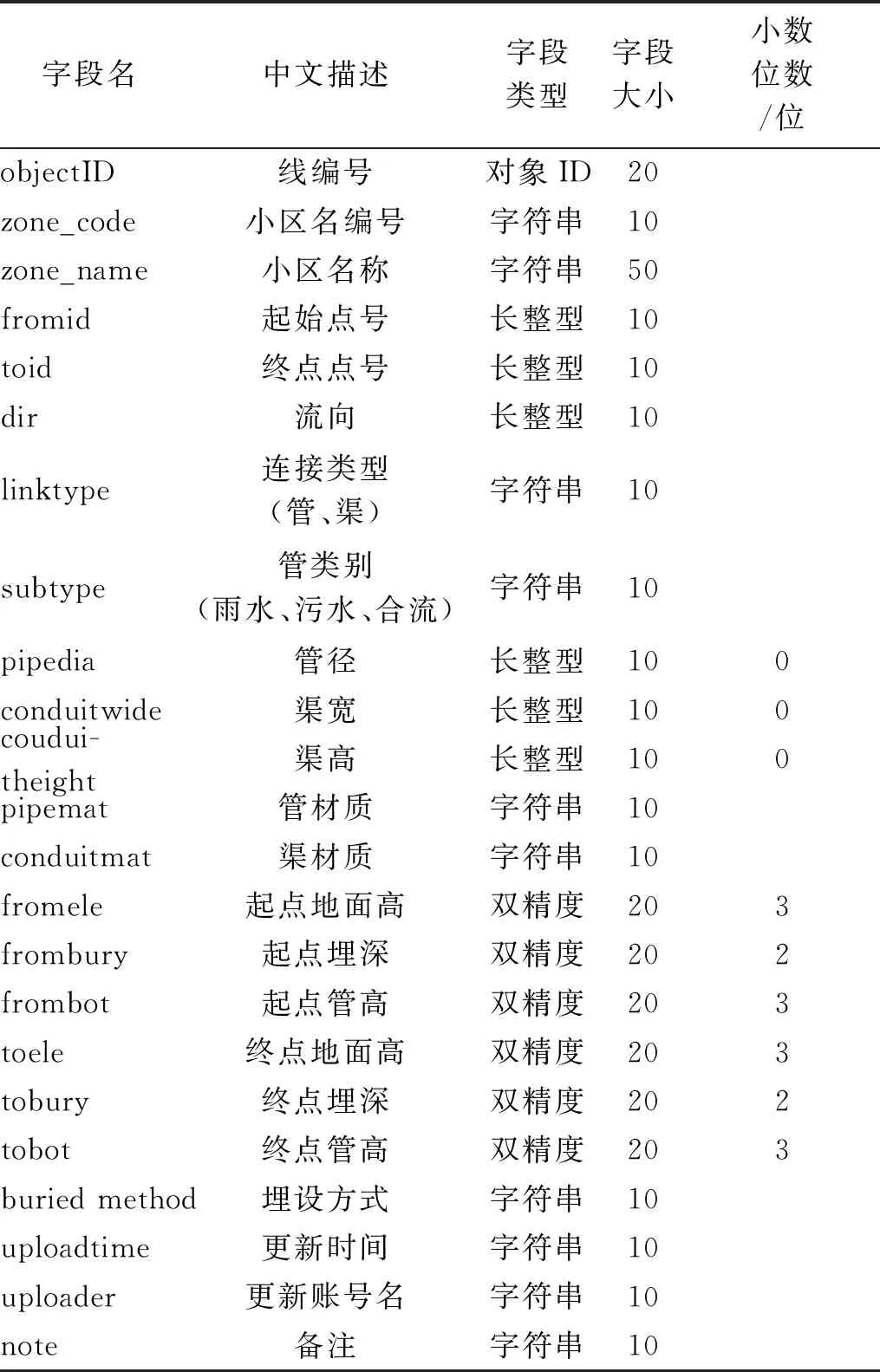

管線數據主要包含屬性信息和空間位置信息。屬性信息用于表達各類管線點的特征信息及其之間的拓撲連接關系,空間位置信息用于表達各類管線點所處的空間分布。根據以上特性,需在數據庫中分別設計管線點屬性表、管線線屬性表[6],以排水管線為例,管線點屬性表和管線線屬性表結構如表1、表2所示,此外在數據庫中增加管網運維所需的缺陷檢測屬性表。各屬性表通過唯一的點編號進行關聯,實現各屬性表之間的無縫集成[7]。

表1 管線點數據表結構

表2 管線線數據表結構

1.2 移動端管網數據采集平臺

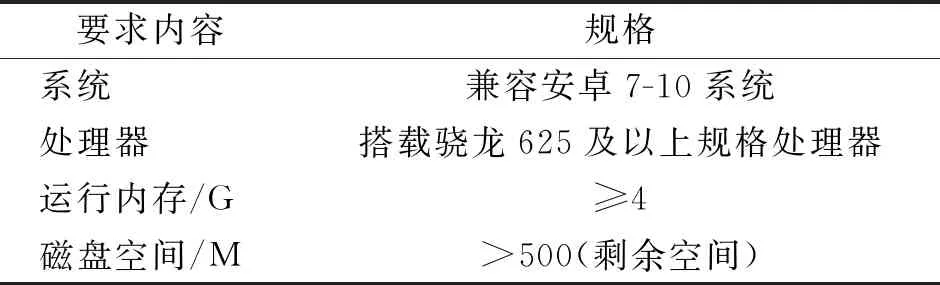

移動端管網數據采集平臺采用Android Studio、ArcGISRuntime和ArcPro為開發工具,數據庫管理系統(Database Management System, DBMS)采用云端的對象關系型數據庫PostgreSQL,其有著很強的擴展性和標準兼容性,可支持各種類型的數據存儲,適合本文方法所需存儲的多源多類型數據。該平臺可實現將采集數據實時上傳到云數據庫中,且ArcGIS Runtime可極大提高空間數據的訪問修改的速度,與管網數據管理平臺實現快捷的多端動態協同更改數據庫數據,該采集平臺對終端設備的要求規格如表3所示。

表3 采集平臺對終端設備的要求規格表

1.3 桌面端管網數據管理平臺

桌面端管網數據管理平臺采用基于ArcGIS二次開發的模式,利用ArcEngine、ArcSDE、Visual Studio等軟件開發平臺來進行搭建。該平臺主要由三個部分組成,分別為空間數據庫引擎(Spatial Data Engine,SDE)、DBMS和客戶端地理信息系統應用程序。其中SDE是該管網數據管理平臺的核心,通過與其他通用DBMS的集成來管理數據平臺[8]。DBMS同樣采用的是云端的對象關系型數據庫PostgreSQL。桌面端管網數據管理平臺主要功能包括數據庫數據可視化、檢查修改、成果統計及一鍵導出等。

2 管線探測內外業一體化測量方法

2.1 管線探測內外業一體化作業流程

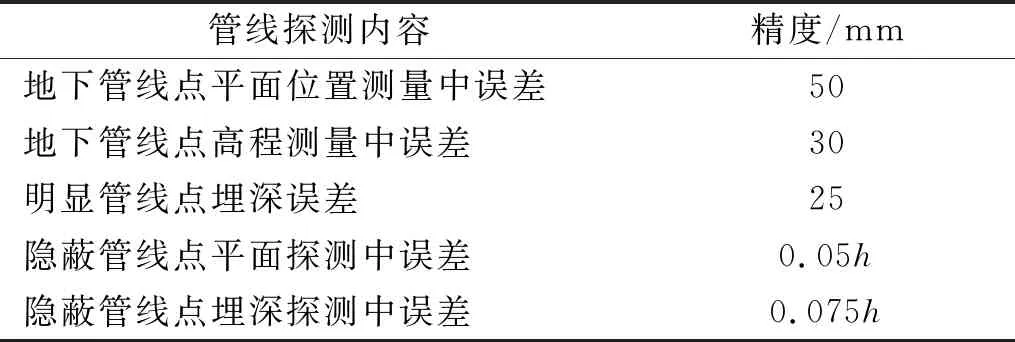

該方法首先是通過移動端管網數據采集平臺對管線的各類屬性信息進行實時采集上傳云數據庫,以及利用實時動態測量(RTK,Real-Time Kinematic)和全站儀極坐標測量方法對井、箅等點位空間信息進行采集,內業利用同名點匹配的原則將空間信息與屬性信息進行匹配。然后在桌面端管網數據管理平臺對數據庫內數據進行可視化及數據分析檢查修正。最后導出最終成果圖及數據庫數據。其總體流程如圖2所示。

圖2 管網探測內外業一體化流程圖

2.2 管線數據采集

管網數據采集平臺包含定位功能、數據采集、數據編輯。定位功能主要可根據小區編號或者名稱來定位小區所在位置。數據采集功能、根據所選擇的小區進入數據采集界面,可加載衛星影像以及地形圖等底層背景數據,然后根據背景數據在合適的位置添加井、箅等來完成草圖的繪制,并根據物探手段得到其屬性信息,然后根據井、箅等之間的拓撲關系來添加管網信息。并且實時將采集到的數據上傳到云數據庫中,防止數據誤刪及丟失等現象。數據編輯功能主要是為了后期數據檢查驗收發現問題時,可以由外業人員現場實時修改。

2.3 空間信息采集及入庫

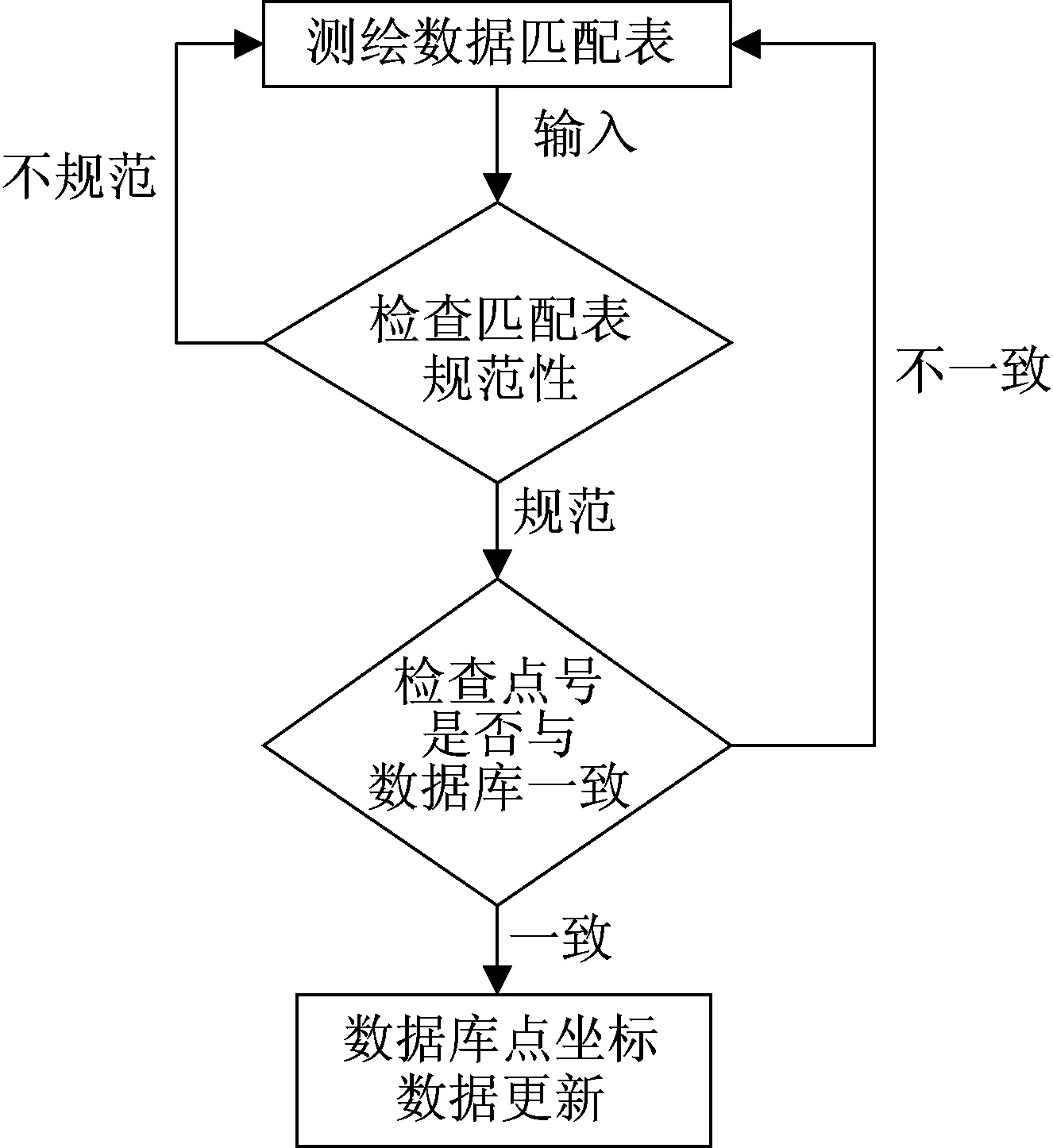

空間信息采集根據全球導航衛星系統(Global Navigation Satellite System, GNSS)和全站儀等測量設備對地面的井、箅以及隱蔽點等進行三維坐標的信息采集,空間信息采集精度要求如表4所示。并且點號需與屬性數據采集時的點號保持一致,根據同名點匹配的方式制作測繪數據匹配表,然后將空間坐標數據與屬性數據匹配入庫,空間信息數據更新入庫的流程如圖3所示。

表4 空間信息采集精度要求

圖3 空間信息數據更新入庫流程圖

2.4 數據檢查修改

桌面端管網數據管理平臺可以對數據庫內的數據進行可視化、拓撲檢查(孤立點、流向錯誤)、邏輯關系檢查(井深、管深錯誤)以及對數據進行編輯修改等操作[9]。如果數據檢查過程中發現問題,可以通過內業進行修改更新,如無法通過內業解決,則需要外業通過外業數據采集平臺現場核實修改并實時上傳入庫,并重新檢查數據是否有誤。

2.5 成果出圖

在數據檢查修改后,該插件還有一鍵導出指定樣式和坐標系的成果圖、點線表、數據庫等成果。根據規范要求自動對各類井、箅、虛擬點及管線進行成果圖繪制[10],同時根據項目需求對標注及圖層等屬性進行設置等,使成果可以為后續項目規劃及施工提供基礎性數據。

3 管網系統內外業一體化效率提升實驗

3.1 實驗對象

本文方法以“深圳某地下管網勘察測繪項目”為例進行作業方法效率對比實驗。實驗組采用移動端管網數據采集平臺對管網數據進行草圖繪制、屬性信息采集及入庫,利用GNSS和全站儀等測量設備對空間信息進行采集,內業采用桌面端管網數據管理平臺對數據進行數據檢查及成果輸出(基于ArcSDE的管線探測內外業一體化方法);對比組采用傳統的外業手工繪制草圖,紙質表格記錄屬性信息,使用GNSS和全站儀等測量設備采集管線點位的空間信息,內業則通過人工整理管網的點、線空間屬性信息、表格入庫及人工繪制成果圖。

3.2 作業效率對比

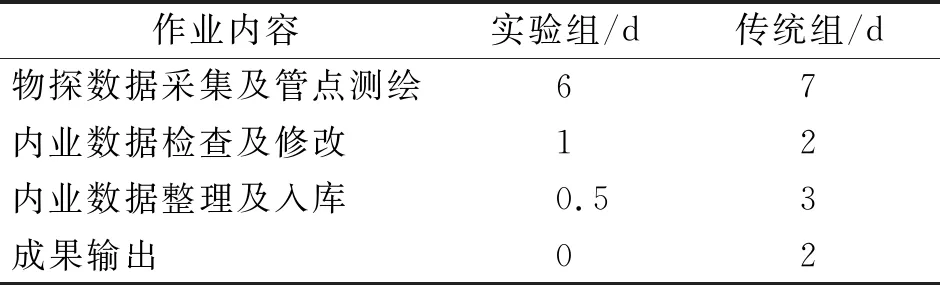

上述兩種方法以10 km排水管線為一個作業樣本,從外業物探數據采集及管線點測繪、內業數據檢查及修改、內業數據整理及入庫、成果輸出四個方面進行綜合對比,對比結果如表5所示。

表5 實驗組與對比組的效率對比(以10 km管線為例)

3.3 結論及分析

經過實驗發現,實驗組優勢如下:

(1)可以大幅度提升其自動化程度,在外業物探效率略有提升的前提下,提高了內業數據整理、檢查和成果輸出的效率,整體效率提升超過100%;

(2)實驗組數據采集成果直接自動錄入云端數據庫,防止了傳統作業方法因草圖繪制錯亂不清或丟失等情況造成的數據缺失,提高了內業數據的準確度和成果的可靠性;

(3)由于實驗組移動端數據采集平臺在錄入信息時,平臺自動對數據進行了預檢查,同時該平臺具備一鍵化批量智能修改的功能,可大幅度減少內業數據檢查和修改的時間;

(4)實驗組桌面端管網數據管理平臺可以對數據進行自動化一鍵成圖、入庫,可以完全避免人工繪圖導致的標注、圖層等錯亂情況的出現。

3.4 技術延伸

同時,實驗項目中需要在管網數據庫及成果圖中增加對管網的缺陷檢測數據。針對此需求,在外業數據采集中增加了利用管道潛望鏡檢測的方式對管道進行實時錄像,以確認管道內部缺陷情況,在內業數據處理中增加整理缺陷屬性及位置等信息,然后導入到數據庫中的管道缺陷信息屬性表。最后在導出成果圖中對應缺陷位置自動標注缺陷名稱及缺陷級別。

4 結束語

與傳統的管線探測方法相比,基于ArcSDE的管線探測內外業一體化方法可以大幅度優化作業人員的作業流程,提高管線探測工作的作業效率及成果質量。但同時該方法也有一定的局限性,當基礎影像數據及地形圖較為老舊,與現場環境不符時,會對外業人員現場作業造成一定的困擾,當移動終端配置及網絡環境較差時,數據上傳入庫會不穩定,后續將增加當網絡環境較差時,將數據暫存到移動終端本地數據庫的功能,等待網絡環境較好時,再上傳到云數據庫中。

本文將基于搭建的移動端數據采集平臺和桌面端管網數據管理平臺,后續會繼續開發互聯網端的管網數據應用平臺,可以在該應用平臺上實現實時的在線模擬水力模型、高效的污染溯源以及智能準確的內澇災害預警等功能。接下來,將實現以基礎的排水管網數據庫為中心,三平臺為技術構件,搭建城市管網運維一體化平臺,提高地下管網的精細化、智能化和現代化管理,為建設“智慧城市”“數字城市”貢獻一份力量。