水稻高產栽培技術創新與實踐

蔣才益

(湖南省道縣農業農村局清塘農技站,湖南 道縣 425300)

水稻是我國非常重要的糧食作物之一,其種植面積及總產量在整個糧食作物面積和總產中占比較高。目前,我國各省市范圍內均有不同面積的水稻種植區域,且品種類型具有多樣化特征,水稻高產栽培技術對我國糧食安全及生態安全有非常重要的影響。

1 高產栽培技術的貢獻

1.1 我國水稻生產發展

根據中國農業統計年鑒數據分析,我國水稻生產主要歷經了4個階段。1949~1961年,是水稻面積、總產、單產增長速度相對緩慢的時期,同時也是水稻生產中出現波動幅度較大的時期[1]。各階段水稻面積、單產、總產變化如表1所示。水稻栽培技術的創新離不開科學技術的改革和利用,目前我國水稻種植方式及管理等均處于不斷改革和創新的重要發展時期。

表1 我國不同階段水稻面積、單產和總產年均增減量

1.2 水稻栽培技術的穩定和提高水稻產量的作用

20世紀70年代末期,我國已經利用矮稈常規稻品種的高產栽培方式來逐漸提高水稻的產量。結合改良后的矮稈常規稻品種,雜交稻自身的根系相對比較發達,同時葉面積也比較大,收獲指數與矮桿品種基本一致。雜交稻的增產是依靠生物自身的產量來進行有效提升的,結合雜交稻自身的生產特性,雜交水稻實現栽培技術的二段育秧,以此來保證雜交稻群體生產量以及產量的提升[2]。如表2所示。

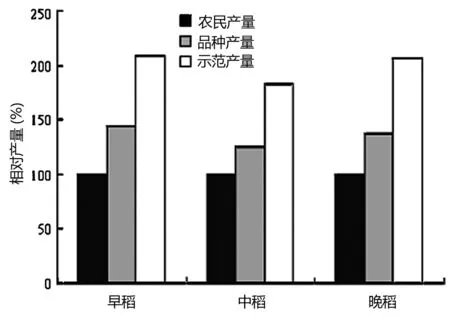

現階段,品種產量潛力與良種良法配套的高產示范產量相對比較高,但是農民實際水稻產量普遍比較低。由此可以看出,單產與高產示范單產之間具有的差距相對比較明顯,如圖1所示。導致這一現象出現的主要原因是水稻的優良品種與高產栽培技術之間無法達成有效的配合,水稻生產者仍然在現實中更多的選擇利用傳統栽培技術。所以我國水稻生產如果實現良種與良法的配套生產,仍然有非常大的增產潛力。

圖1 南方稻區早稻、中稻、晚稻產量差異及增產潛力

2 水稻高產栽培技術發展瓶頸

2.1 水稻生產機械化、自動化水平低

與過去的農業生產經驗進行結合,農作物的種植高產豐收在某種程度上可以被看作是一項“靠天吃飯”的體力活。以人工干預方式實現產量、效益的提升,應盡可能減少農民自身的經濟負擔。農業技術的更新速度越來越快,管理水平的提升,對農業生產提出的要求越來越高。但是農業發展中具有封閉性、獨立性特征,很難實現與先進技術手段高度融合。久而久之,農業技術的更新與時代發展之間處于嚴重脫節的狀態。特別是在水稻種植機械化推進中,不僅覆蓋率低,而且很難推動智能化管理模式在其中的應用,對水稻高產栽培技術的創新、推廣會造成嚴重影響[3]。

2.2 水稻種植肥水利用率低

水稻種植雖然依賴自然條件,但在人類干預影響下,水稻單位面積產量有所增加。利用高產抗病品種可以實現高產的目的,但是水稻生產中,肥水整體利用率普遍比較低。由于水稻種植時,過于重視氧氣在其中的投放量,但是卻忽視磷鉀在水稻種植中的作用。故而無法實現對施肥量的控制。長此以往,施肥量與水稻生長發育營養需求之間很難協調,肥水利用率無法得到提升,那么水稻也很難實現增產的根本目的。

3 國內現有水稻高產栽培技術的創新和實踐

3.1 良種良法

據相關研究得知,理想株型與雜交優勢相結合,能保證水稻品種產量潛力得以深入挖掘和有效提升,獲得的雜交稻與普通雜交稻相比,可增產8%~15%。利用理想株型與雜交優勢進行結合,可培養出一批高產水稻新品種,從而實現水稻高產的根本目的。

3.2 水稻肥水高效利用

水肥一直以來都是水稻增產的重要前提條件,保證肥料的合理施撒,對水稻產量的提升而言,具有非常重要的作用。保證肥料整體利用率的提升,結合水稻生產氮肥需求量以及土壤供氮能力,以SPAD等相關方法,構建葉片氮含量診斷指標。根據診斷指標結果,有利于判斷水稻氮肥在使用時的用量、施肥時間,為氮肥效率提升提供保證,同時有利于保證產量的提升。水稻栽培種植管理中,對水源的需求量比較大,水稻肥水高效技術的利用,有利于滿足水稻不同時期對水分的需求,為其提供充足水源[3]。

3.3 防病抗災

洪澇是水稻生產中主要災害類型之一。為了從根本上實現對該問題的有效處理,需合理選擇水稻品種,應盡可能選擇具有良好耐淹性的水稻品種。同時,要合理構建水稻防洪栽培防御機制,并及時補施肥料,以此確保水稻的正常生長。水稻培育過程中,易受各種病蟲害影響,對此應結合實際情況,利用化學或生物防治方式對病蟲害進行妥善處理,以避免其對水稻產量和品質產生影響。

3.4 水稻生產機械化

通過水稻生產機械化的有效推進,對目前水稻育秧插秧模式進行有效處理,在雙季稻以及雜交稻方面,結合現實要求,對雜交稻制種技術、施肥技術等進行不斷完善和優化。在現有技術的基礎上,促使與其配套的機械化作業設施能夠得到不斷完善和優化,尤其是在實踐中要保證機插以及精量播種等得到創新和優化。目前在機插方面,主要是以供秧模式以及技術為主,盡量選擇符合現實要求的機插品種,這樣能夠從中選擇適合的區域對水稻進行播種。通過這種方式在其中的合理應用,不僅有利于實現水稻的規模化生產,而且還能夠推動其機械化作業,以此來提高水稻的質量、產量。

4 結語

水稻是我國非常重要的糧食作物之一,同時也是單產最高的糧食作物。要從根本上保證水稻高產栽培技術在實踐中的全面有序運用,確保該技術在實踐中的合理應用,則需結合現實要求,積極采取針對性措施對現有稻作技術進行創新和優化,以收到良好的實踐效果。