急診PCI術中冠狀動脈內應用不同藥物對急性ST段抬高型心肌梗死患者心肌灌注效果分析

韓露,劉愛軍,張永林,王志榮

(1.徐州醫科大學江蘇徐州221000;2.濱海縣人民醫院心血管內科,江蘇濱海224500;3.徐州醫科大學附屬醫院心血管內科,江蘇徐州221000)

急性心肌梗死(acute myocardial infarction,AMI)是現代人尤其是中老年人的一種高發疾病,其發病率和病死率逐年升高[1]。該病確診后應及早手術。經皮冠脈介入術(percutaneous coronary intervention,PCI)治療臨床療效較好,被廣泛應用。急診PCI 術中血栓負荷較重,單獨使用急診PCI 對于增強再灌注效果及降低心血管不良事件的發生率作用有限,需要配合抗血小板藥物及抗栓藥物以改善ST 段抬高型心肌梗死患者PCI 術后的預后[2-3]。相關藥物常采用尿激酶,可有效溶栓及預防血栓形成,但其溶栓效果受給藥劑量及時間窗影響較大[4-5]。本研究嘗試采用急診PCI 術聯合冠狀動脈內應用替羅非班治療,與急診PCI 術聯合冠狀動脈內應用尿激酶進行對照研究,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 臨床資料

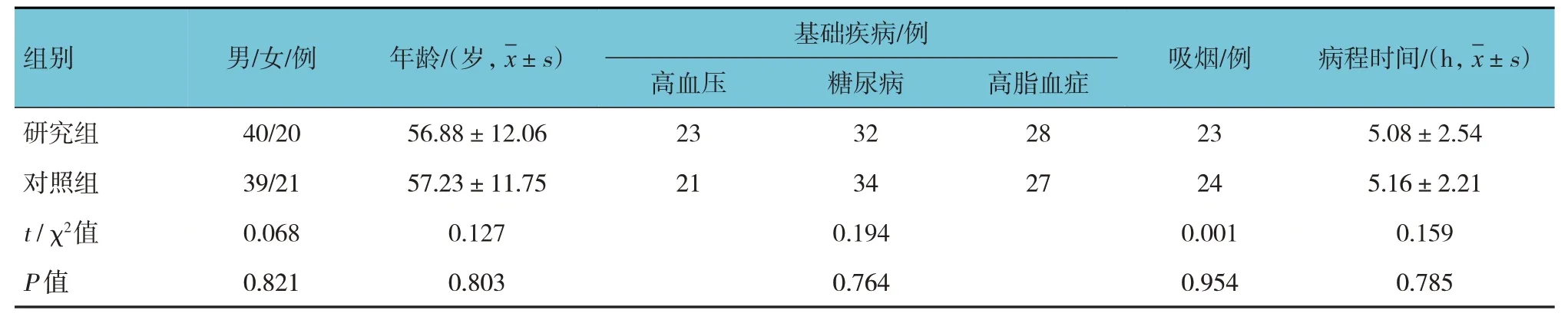

選取徐州醫科大學附屬醫院心血管內科2016年2月—2018年12月收治的急性ST 段抬高型心肌梗死患者120 例,均符合行急診PCI 的手術指征。納入標準:①心電圖檢查顯示≥2 個鄰近導聯出現ST段抬高,且幅度在1 mV 以上;②年齡< 80 歲。排除標準:①存在急診PCI 術禁忌證;②合并其他心腦血管系統疾病;③合并器官功能衰竭。按照急診PCI 術時聯合冠狀動脈內用藥的種類隨機分為兩組,研究組采用急診PCI 術聯合冠狀動脈內應用替羅非班治療,對照組采用急診PCI 術聯合冠狀動脈內應用尿激酶治療。兩組患者術前各基線資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性,見表1。本研究經醫院倫理委員會批準,③患者簽署知情同意書。

表1 兩組患者術前基線資料的比較

1.2 方法

所有患者PCI 術前均給予常規治療,包括180 mg 替格瑞洛(阿斯利康制藥有限公司,國藥準字J20171077)口服及300 mg 阿司匹林腸溶片(拜阿司匹靈,拜耳醫藥保健有限公司,國藥準字J20130078)嚼服。行PCI 術時,冠狀動脈造影采用3 000 u 肝素鈉注射液(江蘇萬邦生化醫藥集團有限公司,國藥準字H32020612),給藥方式為橈動脈或肱動脈鞘內注射。對照組采用急診PCI 術聯合冠狀動脈內應用尿激酶治療,注射用尿激酶(天津生物化學制藥公司,國藥準字H12020492)20 萬u 經導管冠狀動脈推注;研究組采用急診PCI 術聯合冠狀動脈內應用替羅非班治療,鹽酸替羅非班氯化鈉注射液(欣維寧,遠大醫藥有限公司,國藥準字H20041165)10 μg/kg 經導管冠狀動脈推注[4]。所有患者PCI 術后給予90 mg 替格瑞洛(口服,2 次/d)至少12 個月、100 mg 阿司匹林腸溶片(口服,4 次/d)長期服用及4 100 u 低分子量肝素鈣注射液(皮下注射,2 次/d)5 d 以上等常規治療。治療全過程隨時監測患者生命體征,出現異常及時給予對癥處理。

1.3 觀察指標

所有患者術后3 h抽取外周靜脈血5 ml,3 000 r/min離心10 min,取上清液,置入-20℃冰箱冷凍保存,用于后續檢驗。

1.3.1 心肌再灌注指標①血清學指標:應用酶聯免疫吸附試驗(ELISA)檢測磷酸肌酸激酶同工酶(CK-MB)峰值、CK-MB 峰值持續時間,應用化學取色法檢測一氧化氮NO 水平[6](NO 試劑盒購自北京拜爾迪生物技術有限公司)。②TIMI 血流分期,包括0~3 級:0 級,未灌流;1 級,輕度灌流;2 級,中度灌流;3 級,完全灌流[7]。③ST 段回降情況依據百分比進行評估:無回降,< 30%;部分回降,30%~70%,完全回降,>70%[8]。

1.3.2 心功能指標術后30 d 所有患者行超聲心動圖,判定左室射血分數(LVEF)、左室舒張末期容量(LVEDV)及左室收縮末期容量(LVESV)[9-11]。

1.3.3 血管內皮指標采用ELISA 法測定可溶性細胞間黏附因子-1(sICAM-1)、可溶性血管細胞黏附分子-1(sVCAM-1)、血管性血友病因子(vWF)和超敏C 反應蛋白(hs-CRP)水平[12-14]。(ELISA 試劑盒購自武漢賽培生物科技有限公司)。

1.3.4 心血管不良事件(MACE)術后30 d 進行監測,判斷所有患者復發心梗、胸痛、腦梗死、死亡等不良事件的發生率[15]。

1.4 統計學方法

數據分析采用SPSS 22.0 統計軟件。計量資料以均數±標準差(±s)表示,比較用t檢驗;計數資料以構成比或率(%)表示,比較用χ2檢驗,等級資料以等級表示,比較用秩和檢驗,P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組患者治療后再灌注指標的比較

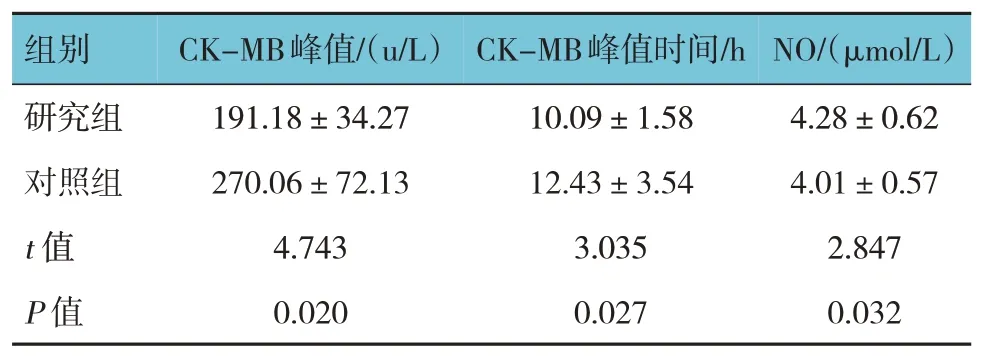

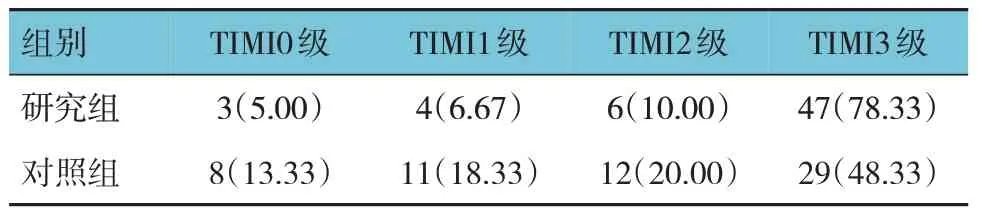

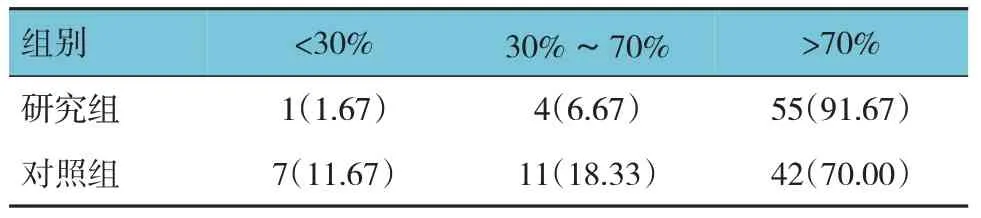

兩組患者CK-MB 峰值、CK-MB 峰值時間、NO水平比較,差異有統計學意義(P<0.05),研究組CK-MB 峰值、CK-MB 峰值時間低于對照組,研究組NO 水平高于對照組(見表2)。兩組患者TIMI 血流分級比較,差異有統計學意義(H=8.137,P=0.000),研究組優于對照組(見表3)。兩組患者ST段回降率比較,差異有統計學意義(H=9.254,P=0.000),研究組優于對照組(見表4)。

表2 兩組患者治療后再灌注指標比較 (n=60,±s)

表2 兩組患者治療后再灌注指標比較 (n=60,±s)

組別CK-MB峰值/(u/L)CK-MB峰值時間/h NO/(μmol/L)研究組對照組t 值P 值191.18±34.27 270.06±72.13 4.743 0.020 10.09±1.58 12.43±3.54 3.035 0.027 4.28±0.62 4.01±0.57 2.847 0.032

表3 兩組患者治療后TIMI血流分級比較 [n=60,例(%)]

表4 兩組患者治療后ST段回降率比較 [n=60,例(%)]

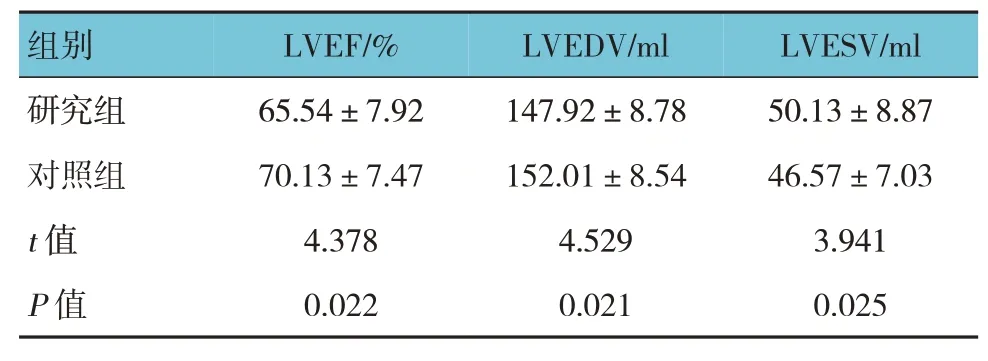

2.2 兩組患者治療后心功能指標比較

兩組患者LVEF、LVEDV、LVESV 比較,差異有統計學意義(P<0.05),研究組LVEF、LVEDV、LVESV 均優于對照組。見表5。

表5 兩組患者治療后心功能指標比較 (n=60,±s)

表5 兩組患者治療后心功能指標比較 (n=60,±s)

組別LVEF/%LVEDV/ml LVESV/ml研究組對照組t 值P 值65.54±7.92 70.13±7.47 4.378 0.022 147.92±8.78 152.01±8.54 4.529 0.021 50.13±8.87 46.57±7.03 3.941 0.025

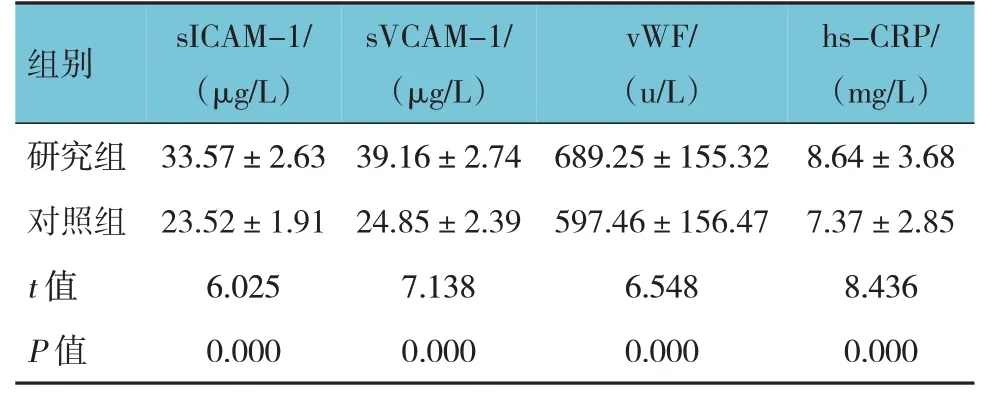

2.3 兩組患者治療后血管內皮指標比較

兩組患者sICAM-1、sVCAM-1、vWF、hs-CRP比較,差異有統計學意義(P<0.05),研究組血管內皮指標均低于對照組。見表6。

表6 兩組患者治療后血管內皮指標比較 (n=60,±s)

表6 兩組患者治療后血管內皮指標比較 (n=60,±s)

組別sICAM-1/(μg/L)sVCAM-1/(μg/L)vWF/(u/L)hs-CRP/(mg/L)研究組對照組t 值P 值33.57±2.63 23.52±1.91 6.025 0.000 39.16±2.74 24.85±2.39 7.138 0.000 689.25±155.32 597.46±156.47 6.548 0.000 8.64±3.68 7.37±2.85 8.436 0.000

2.4 兩組患者治療后MACE發生率比較

兩組患者治療后MACE 發生率比較,差異有統計學意義(χ2=6.836,P=0.000),研究組低于對照組。見表7。

表7 兩組患者MACE發生率比較 [n=60,例(%)]

3 討論

急性心肌梗死是冠狀動脈粥樣斑塊產生破裂后引發血栓,阻塞冠狀動脈引發的常見心血管系統疾病[16]。急性心肌梗死預后較差,治療的關鍵是早期發現與治療,以盡可能改善其預后。臨床治療中常采用急診PCI 術,療效較好,對于盡早開通梗死相關血管、恢復心肌細胞血液供應均起效明顯[17]。目前,急診PCI 術具有諸多局限性。一方面,急診PCI 術的時限性要求較高,臨床建議應在心梗發生后3 h 內進行,但在實際就診過程中,從發現心肌梗死癥狀到最終就診、從開始就診到患者同意實施手術治療往往均存在較大時間差,因此實際過程中較難在規定時限內實施急診PCI 術[18];另一方面,單獨實施急診PCI 術常出現慢血流、無復流等并發癥,會損傷本已十分薄弱的血管內皮,降低心肌灌注的效果[19]。針對高血小板水平的病情特點,在早期處理中建議及時采用抗血小板藥物以增強治療效果、并規避血管內皮進一步損傷的風險[20]。

傳統治療中常采用急診PCI 術聯合應用尿激酶。尿激酶抗血栓效應較好,原因在于其可通過降解凝血因子Ⅴ、凝血因子Ⅷ及纖維蛋白原等而發揮溶栓作用;此外,尿激酶可改善血管ADP 酶活性、抑制ADP 誘導的血小板聚集,預防血栓形成。但尿激酶的溶栓效應與給藥劑量及時間窗有關,對于冠狀動脈內注射尿激酶劑量的要求較高,往往無法滿足迅速起效的需求,對于冠狀動脈內血栓形成時間稍長的患者預后一般[21]。

近年來,徐州大學附屬醫院在急診PCI 術中聯合冠狀動脈內注射替羅非班,可有效規避尿激酶的劣勢,獲得更好的抗血小板效果。其優勢如下:①替羅非班是非蛋白成分的可復性血小板糖蛋白Ⅱb/Ⅲa 受體阻滯劑,可靶向聯結血小板位點,阻礙血小板糖蛋白Ⅱb/Ⅲa 聯合體與纖維蛋白原受體的聯結效果,抑制血小板的聯結效應,阻礙血小板的終末聚集途徑,最終降低受累血管的血栓壓力[22];②替羅非班可有效阻礙局部炎癥反應,降低炎癥因子的表達,可最大程度地增強血流循環通暢性,增加受累血管再流水平,降低心肌梗死發生率,有效規避MACE 的發生[23]。因此,替羅非班抗血小板聚集的效果較好,且其安全、高效、不良反應少。

心臟灌注指標有很多,本研究選取CK-MB 峰值、CK-MB 峰值時間、NO 水平進行比較。急診PCI 術可能影響血管內皮的穩定性,損傷血管內皮細胞,引發NO 水平下降,從而減少血小板聚集功能。CK-MB 是心肌梗死診斷的“金標準”,于心肌梗死時可早期進入血液,一般16~24 h 達到峰值,4 d 后恢復常規值[24]。本研究比較急診PCI 術聯合冠狀動脈內應用替羅非班的研究組患者與急診PCI 術聯合冠狀動脈內應用尿激酶的對照組患者,結果表明,研究組CK-MB 峰值、CK-MB 峰值時間低于對照組,研究組NO 水平高于對照組。

本研究還比較了兩組的TIMI 血流分級及ST 段回降率。研究組TIMI 血流分級及ST 段回降率均優于對照組。相較于尿激酶,急診PCI 術中聯用替羅非班更有利于改善心肌梗死部位的血流供應,促進ST 段回降至正常水平。但近年來有研究表明急診PCI 時血栓負荷較重時,可采用替羅非班與尿激酶聯合作為冠狀動脈內用藥,以達到較好的抗血小板及抗栓效果[25]。

本研究比較兩組患者治療后各種血管內皮指標,研究組的sICAM-1、sVCAM-1、vWF、hs-CRP均低于對照組。各血管內皮指標一方面有利于調控細胞活性,加快血管內皮細胞的凋亡進程;另一方面可誘發機體免疫反應,損傷血管內皮。本研究結果表明急診PCI 術中聯用替羅非班可有效保護血管內皮的正常功能,降低血管炎癥反應過程。

治療后研究組LVEF、LVEDV、LVESV 均優于對照組。結果表明,相較于尿激酶,急診PCI 術中聯用替羅非班更有利于改善患者心功能負荷,促進心肌梗死后心室重塑的發生及患者預后。

研究組的MACE 發生率低于對照組。本研究結果與HADYANTO 等的研究結果[26]類似,提示在急診PCI 術中應用替羅非班作為冠狀動脈內用藥,可使急性心肌梗死患者心肌灌注恢復常規水平,復原心功能水平,降低MACE 發生。

綜上所述,在急診PCI 術中采用替羅非班作為冠狀動脈內用藥,更有利于改善心臟灌注效果,提升心功能評分并降低MACE 的發生率,其安全性與穩定性較好,可改善患者的臨床效果與預后。