泉州提線木偶造型創新設計分析

李雪,王沁雪

(青島理工大學,山東 青島 266033)

隨著現代社會文化生活的不斷豐富,泉州提線木偶千百年來賴以生存的文化生態環境已不復存在,傳統的表演藝術逐步消退[1]。當代泉州提線木偶正逐步脫離傳統藝術形式,漸漸趨于娛樂性、技巧性和追求美感。市場需求的轉變,推動木偶藝術創新,如果創新僅僅是為了迎合需求追求經濟利益最大化,那么這種創新很可能是藝術的弱化。如何保護和傳承這項優秀非物質文化遺產值得我們深入思考與研究。文章通過對比分析泉州提線木偶與布拉格提線木偶的造型藝術特色,從中獲取有益于泉州提線木偶藝術發展的造型表現形式要素,從造型設計角度為這項非遺傳承發展提出可行之策。

1 緒論

1.1 泉州提線木偶

泉州提線木偶戲,古稱“懸絲傀儡”,福建閩南方言稱“嘉禮”,興于秦漢,盛于唐宋,是中國古代一種重要的傳統戲劇形式[2]。后世泉州提線木偶戲被列為全國木偶戲之首。木偶的前身是俑,隨著歷史發展不斷創新演變,呈現出現今的藝術形象。它融合了中國佛韻,遵循中國傳統色彩的運用規律,具有中國傳統文化的魅力,兼具語言藝術、舞臺藝術和音樂藝術的美學價值,具有豐富多彩的藝術特色,是宗教、歷史、地域等多元文明的縮影,是我國優秀傳統文化的典型代表。

1.2 捷克提線木偶

捷克共和國以木偶制作和表演聞名,其首都布拉格被稱為世界木偶藝術之都。捷克木偶戲的歷史可以追溯到中世紀。木偶戲最初被用來輔助傳教布道,后來隨著喜劇的產生與發展,木偶擺脫了傳教士的束縛,轉而朝著娛樂性方向發展,也因此從教堂中被驅逐出去。其受眾也從兒童逐漸向成人擴展,走向大眾的木偶戲演變得愈發精良,逐漸成為一種高效優質的教育和娛樂形式。近年來,捷克的專業木偶劇場走上了兩條不同的道路:一是回歸傳統,繼續演出一些經典木偶劇;二是采用更多新的木偶劇形式,例如運用濃厚日本風格的木偶,或使用極具中國特色的皮影戲舞臺布景,同時運用一些現代科技手段,如錄像、投影等[3]。

1.3 對比研究可行性分析

泉州提線木偶在我國具有獨一無二的藝術地位。它有著合適的受眾,獨具傳承特色,不同于晉江掌上木偶“唱傀儡戲、做梨園科”和漳州掌上木偶吸收北方戲劇唱腔和武打元素,泉州提線木偶一直堅守傳統唱腔、配樂。造型各異的布拉格提線木偶與捷克民族復興有著千絲萬縷的關系,布拉格提線木偶在捷克共和國具有不可替代的地位。經過千百年的發展,捷克提線木偶受到越來越多的人的喜愛與追捧。兩者均歷史悠久,分別是東西方木偶藝術的杰出代表,且都是國家級非物質文化遺產,其藝術價值不言而喻。對比分析泉州提線木偶與捷克提線木偶的造型藝術及審美特性特征,有助于我們辨析東西方文化差異,認清本民族文化特色并吸取借鑒外來文化的有益成分。

2 造型藝術對比分析

2.1 選材及工藝

泉州提線木偶的制作一般分為木偶頭、服裝、肢體、盔帽、靴腳和操縱裝置六個部分。木偶頭選用優質香樟木制作,內部通常挖空以便于安裝機關。例如在耳側設有孔洞,用簽條穿過眼睛和頭蓋,使眼睛能夠活動。制作時先將頭部分為頭蓋、面部、眼睛和下巴等幾部分分別進行雕刻,然后再進行組裝。腿過去是用麻繩編制而成,現在已經改進分成大腿和小腿,用鐵絲和木頭連接在一起,增加了木偶的靈活性和美感。給雕刻好的木偶添加色彩的工序叫粉彩,為使上色均勻牢固,需分三次進行粉彩上色。盔帽制作大致與戲曲相同,分為硬盔與軟帽兩種,一般采用紙殼、緞料、絨布等材料,經裁剪、刺繡、縫制而成。操縱裝置有勾牌和吊線,勾牌采用木料制作,吊線使用麻線或絲線制成。

捷克提線木偶的制作會根據劇目的不同,做出形狀大小不一的木偶,不同劇目的木偶形象風格大相徑庭。木偶的頭和四肢大都用優質椴木制作。同時,為使表演藝人輕松操縱木偶,通常將木偶背面進行鏤空處理,以此來減輕木偶的重量。其制作工藝極為精細考究,手工藝人持刻刀,熟練地刮削木坯,成型后再用彩筆描畫著色。

2.2 形象造型形式

泉州提線木偶的人物形象較為豐滿,角色個性鮮明,木偶頭部的塑造極具特色,在雕刻制作時著重突出臉部骨骼造型與肌肉線條的變化。其雕刻制作工藝與要求頗為嚴謹,講究五形三骨,虛實并重[4]。五形之間的復雜關系及變化決定著木偶的臉形神情、喜怒哀樂、忠奸美丑。人物造型形象大都沿襲了佛像中龍眉鳳眼,高發貼鬢,兩頰豐腴,臉容精致的造型特征。偶頭的雕刻和粉彩都在一定程度上反映出唐代豐肥濃麗的審美取向。在造型形象制作與刻畫時,對劇目角色進行夸張和變形處理,而后手工藝人運用精湛的雕刻技法呈現出表情豐富、形象俊美的舞臺角色。五官形象的刻畫手法細膩簡約,面部妝容精致細膩,簡練生動地表現江南水鄉男女的柔情。依據劇情要求,木偶形象應著重強調人物性格的表現,因此臉部的標識性特征明顯。當代木偶頭制作,在師承傳統技藝基礎上,更側重于夸張與變形,尤為強調性格化和表現力。

捷克木偶則無臉譜規范可循,其造型可謂五花八門、無奇不有。每個劇目都要重新設計人物造型,不同劇目的木偶人物在造型和風格上截然不同。捷克木偶的人物和動物形象大多取材于童話故事和著名小說劇本,角色繁多。與泉州提線木偶夸張抽象的人物形象相比,捷克木偶的人物造型設計更注重寫實,強調故事原版劇情中人物形象的真實呈現,最大限度地還原故事情景,給受眾更直接純粹的觀感。在偶頭設計上著意表現劇本角色性格的真實性,更偏向于以具象的造型來表達故事。

2.3 色彩搭配

泉州提線木偶戲和傳統戲劇相似,依照劇情和角色設定,對木偶進行粉彩上色。著色均勻、細膩是粉彩上色的顯著特點,所使用的顏色也具有一定的規則和象征意義,著色后的木偶人物,特征清晰充滿靈氣[5]。泉州提線木偶人物的氣質與性情通過色彩和造型得以形象傳達。尤以單色平涂為主的涂法在清代道光年間的木偶頭像上色中最為常用,白色、紅色、黑色為其主色調,顏色相互搭配,呈現不同的人物個性。民間傳統配色方法在木偶服飾制作上也有顯著體現,以金色和紅色為百搭色,搭配紅、藍、白為主的各色,也采用其他互補色,紅與綠、藍與橙的對比,黑與白、黑與金間的搭配,整體效果呈現出多種高飽和色的明顯對比,鮮明悅目,用色大膽,頗具民族特色[6]。木偶的服飾色彩反映出中國傳統的色彩搭配美學原則和社會階層中色彩的象征意義。對色彩的運用與搭配體現出木偶制作藝術家對民族文化以及對民眾審美的精準認知。

捷克木偶的配色偏重寫實風格,木偶制作藝人將人對自然界色彩的直接感受精準把握,并基于科學理性的視知覺規律基礎上,對色彩進行創造性表現,同時進行客觀歸納,突出在光影下的立體關系中木偶角色空間感的體現,強調形象角色及故事情節的精確描述與傳達。在捷克木偶角色設計中,創作人員利用色彩的對比、色彩的心理暗示、色彩的情感進行聯想,創造出活靈活現的木偶形象。有別于泉州提線木偶色彩搭配中,利用傳統民族文化中色彩的不同含義,向民眾傳達信息的表現形式,泉州提線木偶的色彩運用是建立在民眾對本民族文化的通用性認知基礎上的,而捷克提線木偶的色彩運用更注重挖掘人類對事物的客觀感知規律。

2.4 對比總結

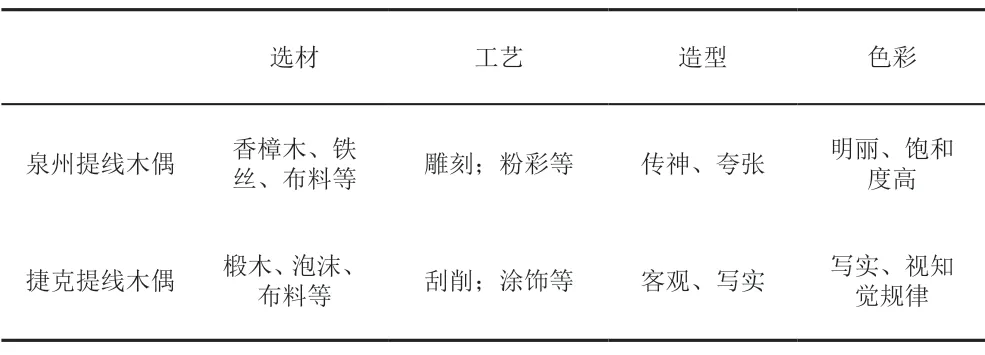

對以上對比分析內容做了如下整理,見表1。

表1 泉州與捷克提線木偶造型對比Tab1.Comparison of marionettes between Quanzhou and Czech Republic

通過對比我們不難發現,泉州提線木偶的造型精湛之處正是匠人對國人審美意識的巧妙認知和對精湛技法的把握,人物形象的傳神塑造得益于細膩精致的制作工藝。捷克提線木偶的制作工藝相對簡單,兩者風格更是大相徑庭,但在人物性格形象的塑造上有異曲同工之妙,兩者均傳神地塑造了人物形象,帶給觀者良好的視覺體驗。

3 結語

對民族文化的高度表達是傳統藝術的共性,將以信仰和民俗為代表的傳統文化作為根基是泉州提線木偶流傳千年的原因,造型藝術的發展要突破對舊有形象和風格的仿制壁壘,應在本民族文化的基礎上,積極借鑒汲取外來同類藝術造型中的有益要素,創造傳統藝術在新時代的新形象,探索“形”與“意”的新表達,向世界展現中華文化的厚度。