新高考評價體系下的歷史可視化復習策略探究

吳林

一、問題的緣起

(一)新高考評價體系的指引

姜鋼指出:“考試內容改革的方向不再是單純的選拔功能的優化和提升,而應是更加有意識地發揮考試在育人方面的導向功能,發揮好高考對中學教學反撥的指揮棒,用考試改革這根杠桿,來撬動中學教育教學改革。”[1]2018年教育部正式發布《考試大綱》。教師需思考:“一核四層四翼”評價體系落地的有效途徑是什么?運用思維可視化工具是其中一種手段。

(二)新時代育人方式轉變的要求

2017年版《普通高中課程方案》提出培養目標:“豐富人文積淀,發展理性思維,不斷提升人文素養和科學素養。”“具有強烈的好奇心、積極的學習態度和濃厚的學習興趣。”“學會獲取、判斷和處理信息,具備信息化時代的學習與發展能力。”[2]鑒于以上要求,本文旨在通過思維可視化工具培育學生歷史系統思維能力,梳理高中歷史知識的內在邏輯,從而激發他們強烈的好奇心、積極的學習態度和濃厚的學習興趣,最終促進歷史理性思維、系統思維能力的提升,使其能夠自主學習,獨立思考,形成良好的學習習慣和適合自身的學習方法。

(三)核心素養的培育途徑

2017年版課標:“關注信息化環境下的教學改革,關注學生個體化、多樣化的學習和發展需求,促進人才培養模式轉變,著力發展學生的核心素養。”[3]筆者認為歷史學科思維能力的提升是實現歷史核心素養落地的重要途徑,利用概念圖等可以讓歷史學科系統思維能力的提升變得更為科學。開展利用概念圖培育歷史系統思維能力的應用研究必然需要關注其背后的學科價值問題,而這里所關注的學科價值問題與核心素養所強調的“必備品格”以及“關鍵能力”又有著千絲萬縷的關系,因此本文意在實踐中利用思維可視化工具努力提升學生歷史學科系統思維能力,這樣不僅可以提高學生構建知識體系的水平,還可以培育學生終身發展的學習品質以及核心素養。

二、高三歷史思維可視化復習策略

(一)策略一:落實必備知識

1.利用思維導圖落實知識體系

高考評價體系“四翼”之“基礎性”要求是通過考查“四層”之“必備知識”實現。根據姜鋼的說法,“第一圈層‘必備知識強調考查學生長期學習的知識儲備中的基礎性、通用性知識,是學生今后進入大學學習以及終身學習所必須掌握的”。 “學生終身學習所必須掌握的基礎性、通用性知識”,不應是支離破碎的片段,而應是相對完整、系統的有機體。“‘基礎性要求包括全面合理的知識結構。”[4]

因此,在一輪復習中,我們可以運用思維導圖對高中階段已學知識,進行整體的回顧和梳理。這樣可以使學過的所有知識更加條理化、系統化,清楚地了解高中三年究竟學了哪些知識,哪些是重點,哪些是難點,學過的知識及知識點之間的邏輯關系也變得更加條理清晰,對知識的掌握也更加地牢固。

2.利用數軸圖梳理歷史階段特征

2019年《考試說明》(文綜)指出,“命題注重古今貫通,中外關聯,把握歷史發展的基本脈絡” [5]。高考命題是怎樣體現這一要求的呢?通過查閱歷年高考試題,知識系統特別是歷史階段特征,為題目的設計和解答提供了必不可少的“坐標定位”。試題設計突出知識體系的完整性和知識間的聯系,題目的命制和解答涉及的知識系統有的是點狀的,有的是線狀(縱、橫)的,有的是立體的。 因此,筆者采用三維數軸圖的教學策略對歷史“必備知識”進行掌握,其優勢如下:

①構建“結構化”的知識體系,突出歷史轉折關鍵時期。

②抓住階段特征。歷史特征就是綱,是解讀歷史的正確方法,也是題目構造的主要方法,教學中抓住特征性(需要抽象思維)可以事半功倍,階段特征可詳可略。

③注重知識的縱橫及立體的關聯。

(二)策略二:提升關鍵能力和核心素養

1.利用概念圖促進歷史概念的深度理解

考試評價的“第二圈層‘關鍵能力'重點考查學生所學知識的運用能力,強調獨立思考、分析問題和解決問題、交流與合作等學生適應未來不斷變化發展社會的至關重要的能力。”[6]這表明概念既是考查“必備知識”的重要目標,又是“關鍵能力”命題的重要工具,是貫徹命題意圖的重要載體。

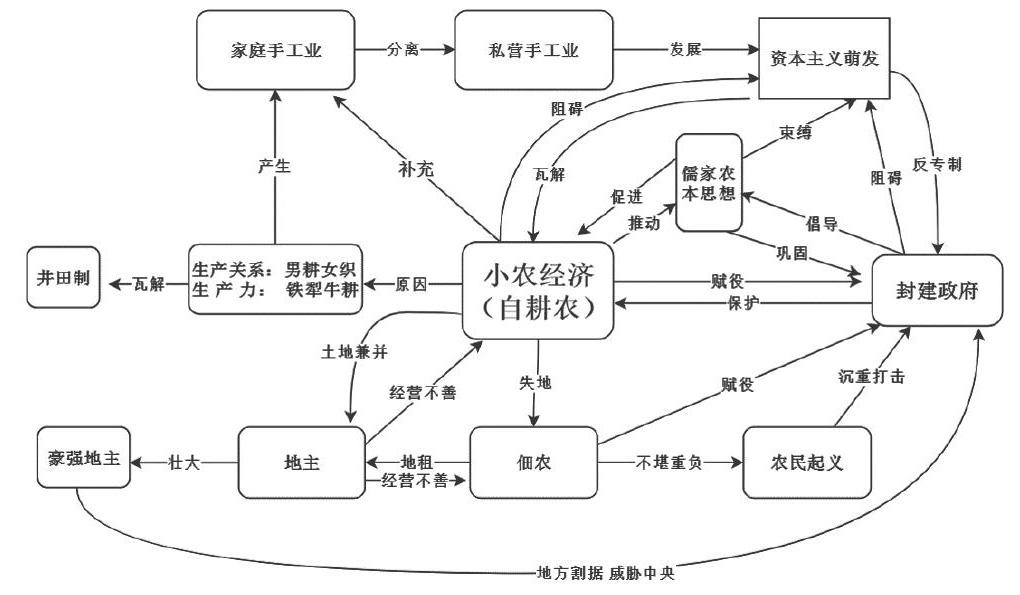

從學習方法來看,概念是掌握基礎知識最好的抓手,抓基礎知識不能以“散裝的”而要以“整裝的”形式;不是抓“零件”,而是抓“組件”。概念就是“整裝的”知識“組件”。如對“小農經濟”概念的理解,其產生的原因條件、過程、結果、影響等都可以集中在本概念當中。那么,在備考過程中怎樣落實對概念的掌握和深度理解呢?課題組以下圖對小農經濟概念進行例解。

由下圖可見:

第一,就小農經濟產生的原因而言,由于生產力的發展(鐵犁牛耕技術)及生產關系(男耕女織)的建立帶來了社會的巨變——私田的產生,這種變化瓦解著奴隸制的經濟基礎——井田制。

第二,就小農經濟產生的經濟影響而言,小農經濟的發展客觀上推動了家庭手工業的發展,家庭手工業中分離出的私營手工業伴隨著商品經濟的發展在封建社會后期逐漸發展為資本主義萌芽。資本主義的萌芽相對小農經濟的關系而言,一方面小農經濟的自給自足阻礙了商品經濟和資本主義的萌芽的發展,另一方面商品經濟和資本主義的萌芽又沖擊和瓦解著原來的小農經濟。

第三,就小農經濟產生的政治影響而言,小農承擔了政府的大量賦役是封建政府統治的根基。一方面自耕農可能經營有方成為地主,地主由于經營不善可能淪為自耕農或者佃農,少數地主力量不斷擴張,最終變為豪強或者地方割據勢力,威脅到中央政權。另一方面佃農既要承擔國家賦稅又要向地主承擔田租更具脆弱性,加劇破產危機,最終導致農民起義王朝更迭,沉重打擊封建政府統治。

第四,就小農經濟產生的思想文化影響而言,小農經濟的發展與儒家的農本思想緊密相連,為了鞏固統治政府大力倡導重農抑商思想,進而鞏固小農經濟,同時又在封建社會后期阻礙了資本主義萌芽的發展。因此可見小農經濟是封建政府的經濟基礎,封建政府極力鞏固和保護小農經濟。

綜上概念圖可見,以小農經濟(自耕農)為核心,將地主、佃農、家庭手工業、資本主義萌芽、儒家農本思想和封建政府這些重要概念有機地進行了聯系和整合,從而全面深入理解小農經濟,系統地掌握了中國古代史的重點概念。

2.利用概念圖突破歷史試題難點

姜鋼指出“第三圈層‘學科素養的考查,要求學生能夠在不同情境下綜合利用所學知識和技能處理復雜任務,具有扎實的學科觀和寬闊的學科視野,并體現出自身的實踐能力、創新精神等內化的綜合學科素養”[7]。以此為指導明確了高考命題方向:強化能力立意與素養導向,助力推動中學素質教育。

高考的開放性試題在考查獲取和解讀信息、調動和運用知識、時空觀念、史料實證四項關鍵能力和素養方面實現了全覆蓋,充分彰顯了歷史命題強化能力立意與素養導向,助力推動中學素質教育的強烈意圖,從而表明了在備考復習中,大力提高關鍵能力與核心素養的重要性,通過此題來提高學生比較分析、歸納概括、抽象等思維能力。

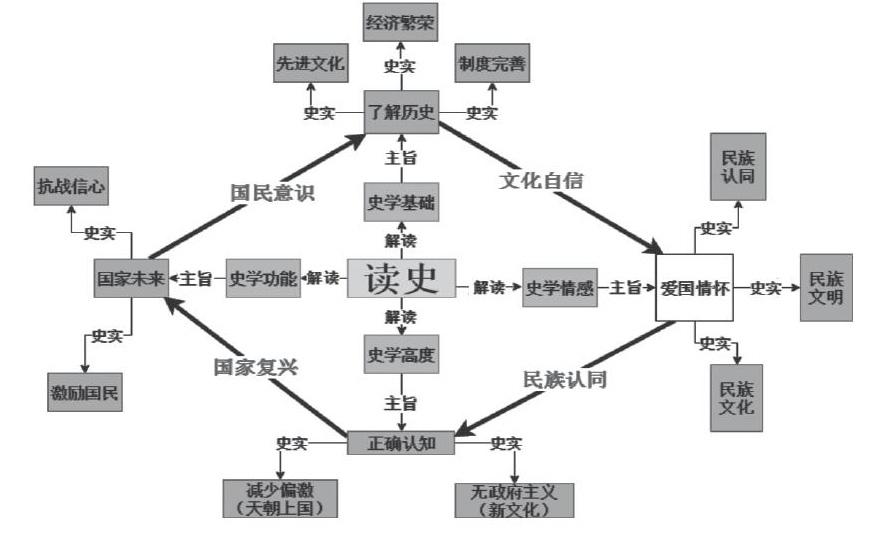

以2019年全國卷I開放性試題42題(錢穆《國史大綱》節選)為例進行概念圖繪制突破歷史試題難點。如圖2我們抓住材料的核心詞——讀史,再由四則材料分別提取了史學基礎、史學情感、史學高度、史學功能的四層含義。由上圖可知:我們從讀史需要史學基礎進行擴展,聯想到要了解中國歷史,那么就要思考中國有哪些燦爛的歷史呢?自然聯想到先進的文化,繁榮的經濟和完善的制度,在此我們的推論也就體現了史料證實的核心素養和調動運用知識的能力;然后思考值得驕傲的有哪些制度呢?比如中國完善的科舉制,那么怎樣描述科舉制呢?我們對科舉制加以描述也就體現了史料證實的核心素養及描述和闡釋事物的能力;而整個論證的過程以唯物史觀為指引,也體現了論證和探討問題的能力;另外我們緊緊抓住一個材料中的時間1940年,也就體現了時空的觀念和獲取和解讀信息的能力。通過上圖的分解,我們將歷史學科核心素養以及關鍵能力在圖中清晰的展示,幫助學生理清了解題的思路,培育了核心素養,提升了關鍵能力。

(三)策略三:培育核心素養和核心價值

姜鋼提出,“高考考試內容改革堅持立德樹人,必須緊緊抓住教育發展‘培養什么人,怎樣培養人'的實質和核心,不僅要考查學生的知識和能力,還要把社會主義核心價值體系融入考試內容,考查學生的綜合素養,引導學生樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀、榮辱觀。”[8]闡述了“核心價值”的考查要求:“學生能夠在知識積累能力提升和素質養成的過程中,逐步形成正確的核心價值觀,這也體現了高考所承載的‘堅持立德樹人,加強社會主義核心價值體系教育和‘增強學生社會責任感的育人功能和政治使命。”[9]家國情懷是整個核心素養的歸屬地,利用圖2我們可以解讀,通過對中國歷史了解,進而增強了文化的自信,對文化的自信增進了愛國情懷,而愛國情懷增強了民族的認同,有了民族的認同才能有正確的認知,而正確認知對國家復興民族未來又起到了關鍵的作用,對民族未來的關注更增強了國民的意識,最終我們繪制了一個閉合完整的家國情懷環線圖。

三、結語

隨著對新高考評價體系研究的深入和信息時代的推動,一線教師們不斷探索如何有效改變傳統課堂教學方式、優化教學課堂,培養學生歷史學科素養和歷史思維能力。在新高考評價體系的指引下思維可視化工具的豐富多彩性打破了歷史知識瑣碎冗雜的枯燥性。學生能親歷、感悟知識聯系和邏輯思考的過程,從提出問題、收集處理信息、分析問題、動手實踐到解決問題,從而在思維激發、整理和聚合等過程中培養批判思維、辯證思維、創新思維、系統思維等能力。

【注釋】

[1][8]姜鋼:《堅持以立德樹人為核心深化高考考試內容改革》,《中國高等教育》2015年第Z2期,第31—32、31頁。

[2]教育部:《普通高中歷史課程標準(2020年修訂版)》,北京:人民教育出版社,2020年,第3頁。

[3]教育部:《普通高中歷史課程標準(2017年版)》,北京:人民教育出版社,2018年,第2頁。

[4][6][7][9]姜鋼:《探索構建高考評價體系 全方位推進高考內容改革》,《中國教育報》2016年9月12日。

[5]教育部:《2019年高考考試說明》,北京:人民教育出版社,2019年,第379頁。