少腹逐瘀湯加減治療寒凝血瘀型痛經的臨床療效分析

王爽

(河南省南陽市第二人民醫院中醫婦科 南陽473000)

痛經是婦科常見的癥狀,是指女性在經期或經期前后出現周期性小腹疼痛,部分患者疼痛劇烈甚至出現昏厥,同時經婦科檢查無器質性病變[1]。年輕未孕女性是痛經主要發生群體,對其生活、學習、工作帶來嚴重影響,需要采取積極的治療措施來緩解疼痛[2]。臨床上常用的西醫止痛藥,雖然能在短時間內達到止痛效果,但易引起不良反應,長期使用危害患者身體健康。中醫將痛經分為濕熱瘀阻型、寒凝血瘀型、氣滯血瘀型、氣血虛弱型、腎氣虧虛型,其中以寒凝血瘀型最為常見,占全部痛經患者的50%以上。中醫以辨證施治為原則,治療痛經效果顯著[3~4]。本研究采取少腹逐瘀湯加減治療寒凝血瘀型痛經患者,分析其治療效果。現報道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2018 年2 月~2019 年4 月于我院治療的90 例寒凝血瘀型痛經患者作為研究對象,采取隨機數字表法分為對照組與觀察組,各45例。對照組年齡 18~33 歲,平均年齡(23.32±4.15)歲;病程 0.5~6.2 年,平均病程(2.32±0.95)年。觀察組年齡 18~35 歲,平均年齡(24.10±4.19)歲;病程0.6~6.2 年,平均病程(2.45±0.91)年。兩組患者一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。本研究經醫院醫學倫理委員會批準。

1.2 納入及排除標準 納入標準:符合《婦產科學》中痛經的診斷標準以及《中醫婦科學》中關于寒凝血瘀型痛經的診斷標準;在經期或者經期前后小腹有疼痛,熱敷后疼痛減輕;經期規律正常;年齡18~35歲;對本研究知情并同意參加。排除標準:經檢查有生殖器官器質性病變;伴有精神類相關疾病,治療依從性較差;月經周期不規律;伴有重大內科疾病;治療期間服用其他藥物對本研究有干擾。

1.3 治療方法

1.3.1 對照組 采取布洛芬緩釋膠囊(國藥準字H19983137)治療,在月經來臨第1 天疼痛較為嚴重時給予布洛芬緩釋膠囊口服,每次1 粒,每日2 次,連續治療5 d,3 個月經周期為一個療程。

1.3.2 觀察組 采取少腹逐瘀湯治療,組方:小茴香10 g、延胡索 10 g、干姜 6 g、沒藥 10 g、當歸 10 g、川芎10 g、肉桂6 g、赤芍10 g、生蒲黃10 g、五靈脂10 g。月經量少者,加雞血藤、熟地黃;經行不暢有血塊者,加紅花、桃仁、水蛭;嚴重腹痛者,加乳香、炒川楝子;乳房脹痛者,加醋香附、郁金;畏寒四肢發冷者,加仙茅、烏藥、仙靈脾;經行便溏者,加黨參、茯苓、生白術;嘔吐者,加陳皮、砂仁。每日1 劑,分早晚溫服,在月經來潮前1 周開始服用,連續服用2 周為一個療程,連續治療3 個月經周期。

1.4 觀察標準 (1)臨床療效。療效判定依據《中醫病癥診斷療效標準》進行評價,痊愈:疼痛癥狀消失,治療后連續3 個月未復發;顯效:疼痛癥狀明顯緩解,治療后連續2 個月未復發;有效:疼痛癥狀減輕,維持時間不足2 個月便復發;無效:疼痛癥狀基本無變化。總有效率=痊愈率+顯效率+有效率。(2)采取視覺模擬評分法(VAS)對患者疼痛程度進行評分,以數字 0~10 表示疼痛程度,0 表示無痛,10 表示疼痛感劇烈,根據患者感受評價疼痛程度。

1.5 統計學方法 采取SPSS19.0 統計學軟件進行數據分析,臨床療效等計數資料以%表示,用χ2檢驗;疼痛程度等計量資料以()表示,用t檢驗,P<0.05 表示差異有統計學意義。

2 結果

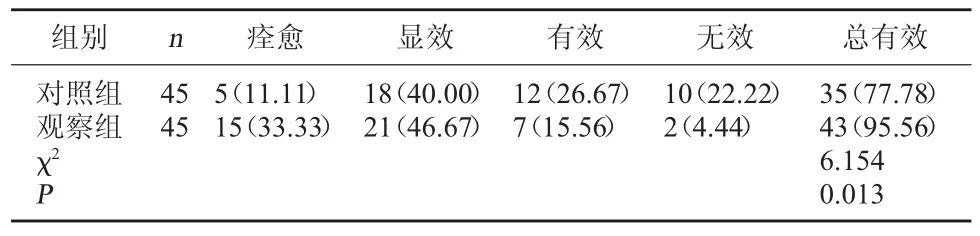

2.1 兩組臨床療效比較 治療后,觀察組治療總有效率為95.56%,對照組總有效率為77.78%。兩組總有效率比較,觀察組高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表 1。

表1 兩組臨床療效比較[例(%)]

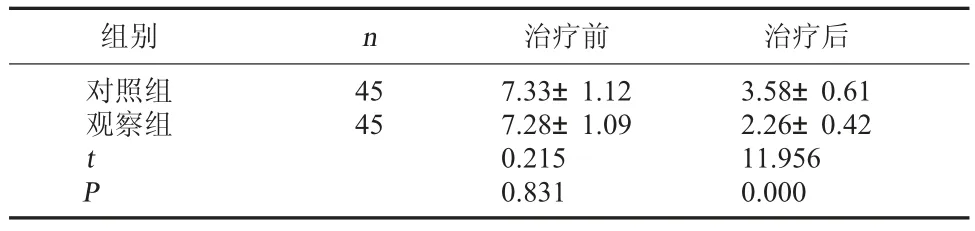

2.2 兩組治療前后VAS 評分比較 治療前,兩組疼痛評分比較,差異無統計學意義(P>0.05);治療后,觀察組疼痛評分明顯低于對照組(P<0.05)。見表2。

表2 兩組治療前后VAS 評分比較(分,)

表2 兩組治療前后VAS 評分比較(分,)

組別 n 治療前 治療后對照組觀察組45 45 tP 7.33±1.12 7.28±1.09 0.215 0.831 3.58±0.61 2.26±0.42 11.956 0.000

3 討論

痛經可分為原發性痛經與繼發性痛經,調查顯示,約50%的女性患有痛經,其中一半以上為原發性痛經,疼痛劇烈者占10%左右,對其學習與工作帶來嚴重影響。痛經一般發生在初潮后幾年內,且生殖器官無器質性病變,主要發生原因是月經期子宮內膜釋放過多的前列腺素,使得子宮平滑肌異常收縮,出現血管痙攣,子宮缺血、缺氧,從而引起痛經[5~6]。

痛經在中醫學中屬于“經行腹痛”范疇,其發生與沖、任二脈及胞宮周期生理變化有密切關系,肝藏血、腎藏精,與肝、腎也有一定的關系[7~8]。根據中醫分型,寒凝血瘀型是最為常見的類型,受寒是導致痛經的主要原因,身體處于寒冷之地,淋雨或食用寒涼食物,寒濕傷于下焦,客于胞宮,寒濕阻絡,血行不暢,從而引起疼痛[9]。中醫理論稱血液溫行,遇寒則凝固,寒冷則氣血運行受阻,也就是不通則痛。寒凝血瘀型痛經臨床表現為月經后期經血量較少,顏色較暗伴有血塊,在月經第1 天小腹疼痛會較為明顯,腰部及關節部位會出現酸痛,身體發冷,舌苔發白,脈細澀[10]。

寒凝血瘀型痛經的治療以溫通活血為主。少腹逐瘀湯出自王清任的《醫林改錯》,主要從活血化瘀、溫經止痛方面治療,藥方中小茴香、肉桂、干姜屬于君藥,延胡索、沒藥活血、清淤、止痛作為臣藥,五靈脂、生蒲黃活血化瘀、散結止痛以及當歸養血活血為佐藥,全方從寒凝血瘀的發病機制入手,在散寒化瘀、止痛的同時也起到養血調經的效果,達到經行血暢、緩解疼痛的目的。寒凝血瘀型患者在行經期會出現強烈的小腹疼痛,且多數伴有月經量少、血塊等癥狀,部分患者還會出現嘔吐、便溏等。針對月經量少的患者加雞血藤、熟地黃,可起到滋陰補血、通經活絡的效果;經行不暢有血塊的患者加桃仁、水蛭、紅花,可起到活血祛瘀、止痛的效果;腹痛嚴重的患者加乳香、炒川楝子,可起到行氣通經、止痛的效果;乳房脹痛的患者加醋香附、郁金,可起到疏肝解郁、調經止痛的效果;四肢發冷的患者加仙茅、烏藥、仙靈脾,可起到溫補腎陽、行氣散寒的效果;經行便溏的患者加生白術、黨參、茯苓,可起到補氣健脾、止痛的效果;嘔吐的患者加砂仁、陳皮,可起到健脾理氣、止嘔的效果。

布洛芬緩釋膠囊屬于非甾體類抗炎藥物,有強效的鎮痛、抗炎效果,在經期前使用能有效預防疼痛,見效快,給藥方便,但不能根治痛經,且長期服用易出現不良反應以及耐藥性,遠期療效較差。本研究中,觀察組患者采取少腹逐瘀湯治療,臨床療效優于西藥治療(P<0.05),觀察組疼痛改善情況明顯優于對照組(P<0.05),說明少腹逐瘀湯加減能有效提高治療效果,緩解疼痛,改善患者的生活質量。

綜上所述,對寒凝血瘀型痛經采取少腹逐瘀湯加減治療具有顯著療效,緩解患者疼痛,值得臨床推廣。