職業功能訓練聯合團體心理治療對住院精神分裂癥患者認知功能及防御方式的影響*

陽瑞林 李奕浪 劉艷紅 曹民佑

(廣東省中山市第三人民醫院康復科 中山528400)

精神分裂癥屬于精神科較為常見的疾病類型之一,隨著人們生活方式的改變,工作、生活壓力增加,發病人群呈現年輕化趨勢,對患者身心健康造成較大負擔[1]。相關研究表明,精神分裂癥患者受到生物學、社會心理學因素的雙重影響,臨床主要采取藥物治療,但治療效果并不理想[2~3]。為了優化精神分裂癥的治療方案,加快患者康復,我院選取80 例住院精神分裂癥患者,采取不同干預模式,以探究職業功能訓練聯合團體心理治療對其認知功能及防御方式的影響。現報道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料 隨機選取我院2019 年7~12 月收治的住院精神分裂癥患者80 例為研究對象,根據治療方式不同分為對照組和研究組,每組40 例。研究組男 20 例,女 20 例;年齡 26~82 歲,平均(41.5±2.8)歲。對照組男 24 例,女 16 例;年齡 27~83 歲,平均(41.9±3.1)歲。兩組患者性別、年齡等方面比較,無明顯差異(P>0.05),具有可比性。本研究通過醫院醫學倫理委員會批準。納入標準:符合《中國精神疾病分類與診斷標準第3 版(CCMD-3)》中精神分裂癥的診斷標準;年齡滿18 周歲;陽性癥狀、陰性癥狀、一般精神病理評分均<60 分;所有患者家屬均知情同意。剔除標準:合并腎、肝、腦、心及內分泌系統、造血系統嚴重疾病者;哺乳期及妊娠期婦女;濫用藥物及易過敏體質者;認知功能障礙者;合并有急性心腦血管事件、顱腦器質性病變者。

1.2 治療方法

1.2.1 對照組 給予職業功能訓練治療。選定一位專業知識豐富的醫生制定職業技能訓練內容,包括手工流水線作業、洗衣、售買、即興角色扮演等,根據患者恢復情況調整訓練難度[4]。在患者訓練過程中,安排專門的主治醫師指導、記錄、反饋,訓練目的不僅在于提高患者技能水平,還應注重提升患者社交能力。安排患者每天進行3~5 h 訓練,每周5 次,根據患者情況及需求調整。為保證患者訓練效果,每周組織一次考評,給予優秀患者獎勵。持續干預8 周。

1.2.2 研究組 在對照組的基礎上給予團體心理治療。將研究對象平均分為4 組,治療過程由專業能力較強的3 名理療師組織,以同質封閉式團體治療形式展開。每次治療1 h,每周治療2 次。第一階段治療:前4 次治療的主要內容為介紹患者相互認識,消除彼此間陌生感,使患者明確對方也是同類型患者,消除自卑感,建立互幫互助的伙伴關系。第2 次治療時,向患者介紹治療形式、步驟,使患者了解治療過程,能夠參與其中。第3、4 次治療開始組織患者進行相互交流、傾訴煩惱、千千結、相親相愛一家人等活動,使患者更清楚認識自己。第二階段治療:第5~10次治療過程中,同一組患者之間講述各自的問題,尋求解決方式,形成互相關心、幫助的氛圍。在此類型的交流過程中,患者能夠更加清晰意識到自身的疾病以及誘導因素。第三階段:第11~16 次治療,醫生與患者交談,引導患者意識到自我的變化,以及詢問其對自身患病過程分析,提高患者自身管理不良情緒的能力。在團體心理治療即將結束時,為同組成員組建微信群聊,以便建立長久的聯系,相互調節不良情緒[5~6]。持續干預 8 周。

1.3 觀察指標 比較兩組治療前后精神行為癥狀情況,采用陽性和陰性癥狀量表(PANSS)評估患者精神行為癥狀,量表含有陽性癥狀、陰性癥狀及一般精神病理癥狀,分數越高提示越嚴重。采用WCST(威斯康星卡片分類測驗)評定患者治療前后認知功能。采用防御方式問卷(DSQ)評估患者治療前后防御方式。

1.4 統計學方法 數據應用SPSS20.0 軟件進行分析,計量資料以()表示,用t檢驗,計數資料用率表示,用χ2檢驗,P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

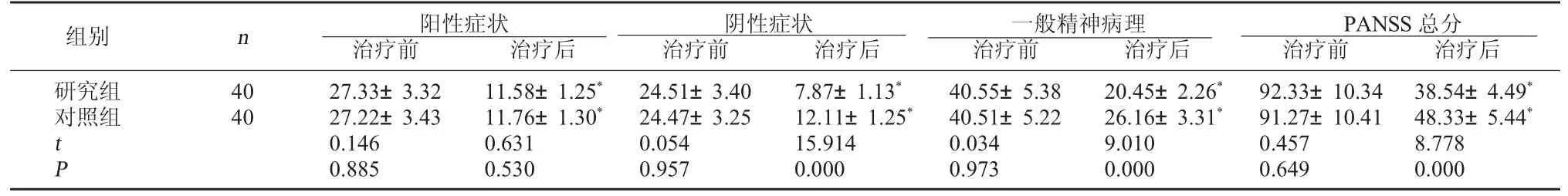

2.1 兩組治療前后精神行為癥狀評分對比 治療前,兩組陽性癥狀、陰性癥狀、一般精神病理及PANSS 總分對比均無明顯差異(P>0.05);治療后,兩組各評分均較治療前降低,且研究組陰性癥狀、一般精神病理及PANSS 總分對比均低于對照組(P<0.05),陽性癥狀評分比較無明顯差異(P>0.05)。見表1。

表1 兩組治療前后精神行為癥狀評分對比(分,)

表1 兩組治療前后精神行為癥狀評分對比(分,)

注:與治療前比較,*P<0.05。

PANSS 總分治療前 治療后研究組對照組組別 n 陽性癥狀治療前 治療后陰性癥狀治療前 治療后一般精神病理治療前 治療后40 40 tP 27.33±3.32 27.22±3.43 0.146 0.885 11.58±1.25*11.76±1.30*0.631 0.530 24.51±3.40 24.47±3.25 0.054 0.957 7.87±1.13*12.11±1.25*15.914 0.000 40.55±5.38 40.51±5.22 0.034 0.973 20.45±2.26*26.16±3.31*9.010 0.000 92.33±10.34 91.27±10.41 0.457 0.649 38.54±4.49*48.33±5.44*8.778 0.000

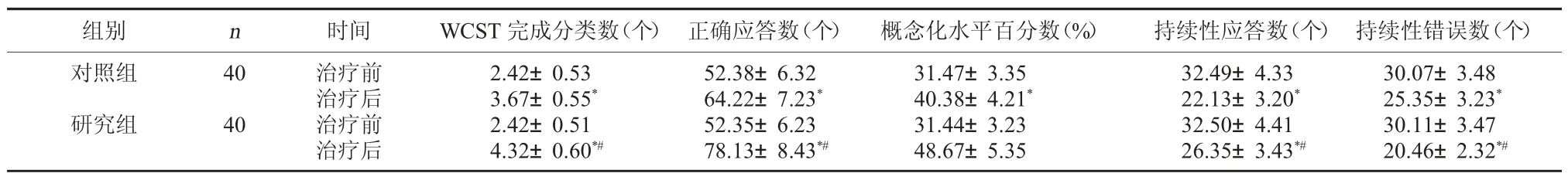

2.2 兩組治療前后認知功能對比 治療前,兩組認知功能WCST 完成分類數、正確應答數、概念化水平百分數、持續性應答數以及持續性錯誤數比較均無明顯差異(P>0.05);治療后,兩組各指標均優于治療前,且研究組優于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表 2。

表2 兩組治療前后認知功能對比()

表2 兩組治療前后認知功能對比()

注:與治療前比較,*P<0.05;與對照組比較,#P<0.05。

組別 n 時間 WCST 完成分類數(個) 正確應答數(個) 概念化水平百分數(%) 持續性應答數(個) 持續性錯誤數(個)對照組研究組40 40治療前治療后治療前治療后2.42±0.53 3.67±0.55*2.42±0.51 4.32±0.60*#52.38±6.32 64.22±7.23*52.35±6.23 78.13±8.43*#31.47±3.35 40.38±4.21*31.44±3.23 48.67±5.35 32.49±4.33 22.13±3.20*32.50±4.41 26.35±3.43*#30.07±3.48 25.35±3.23*30.11±3.47 20.46±2.32*#

2.3 兩組治療前后防御方式評分對比 治療前,兩組被動攻擊、潛意顯現、假想以及理想化防御方式評分比較均無明顯差異(P>0.05);治療后,研究組各防御方式評分均較治療前降低,且研究組低于對照組(P<0.05)。見表 3。

表3 兩組治療前后防御方式評分對比(分,)

表3 兩組治療前后防御方式評分對比(分,)

注:與治療前比較,*P<0.05;與對照組比較,#P<0.05。

?

3 討論

在多種精神疾患中,精神分裂癥危險性較強,患者感知、行為、情感等功能均出現不同程度的障礙。針對該病一般選擇藥物治療,利用藥物作用控制病情發展,但取得治療效果較為有限[4]。若患者無法及時得到有效的心理治療,會出現自殘、傷人的行為,增加患者心理、生理負擔。

精神分裂癥的發病主要受到心理、社會因素的影響,因此利用心理治療也是幫助患者康復的重要方式之一,且有關臨床研究證實,注重改變患者心境、體驗,能夠取得良好治療效果[7~9]。團體心理治療的治療過程為專業能力較強的心理治療師制定治療步驟,將同癥狀患者組成不同的治療團體,拉進團體成員的距離,組織其進行討論聊天,鼓勵患者將自身經歷、發病過程介紹給病友,在相互商討中尋求解決方法。在和諧、互幫互助的團體氛圍中,有利于患者敞開心扉,緩解心理負擔,主動尋求解決問題的方法。通過互相交流、心理治療師引導等方式,患者能夠更加清楚地了解自己、接納自己,提高控制不良情緒的目的,改善病情。心理防御機制的概念是由弗洛伊德提出,主要是指自我應付本我的驅動、超我的壓力的要求,以減輕緊張情緒,求得內心平衡[10~11]。本研究中,研究組患者治療后PANSS 量表評分結果均低于對照組,認知功能評分優于治療前,說明團體心理治療干預有助于精神分裂癥病情的改善,提高患者認知功能。余常紅等研究結果也提示采用短期集體心理治療焦慮癥患者,其防御方式得到明顯改善。本研究結果表明,研究組PANSS 得分、防御方式得分、認知的功能評分優于對照組(P<0.05)。

綜上所述,采用職業功能訓練聯合團體心理治療,有助于緩解患者精神行為癥狀,提高患者認知功能。