不同胎盤位置的胎盤早剝對母嬰結局的影響分析

王丹

(河南省鄭州市第九人民醫院婦產科 鄭州450000)

胎盤早剝為妊娠晚期嚴重并發癥,常發生于妊娠20 周后以及分娩期,臨床表現為陰道出血、腹痛、子宮張力增高、子宮壓痛等,若不及時輸血或終止妊娠可能造成產婦休克、胎兒窘迫、新生兒窒息甚至死亡,嚴重影響母嬰結局[1~2]。胎盤早剝臨床上以子宮前壁胎盤較為常見,而由于子宮后壁胎盤早剝的臨床癥狀并不顯著,常因延誤就診及誤診等導致母嬰結局不良。因此不同位置的胎盤早剝可能與母嬰結局具有緊密聯系。本研究旨在探討不同胎盤位置的胎盤早剝對母嬰結局的影響。現報道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料 回顧性分析我院婦產科2015 年2月~2020 年10 月收治的30 例胎盤早剝產婦臨床資料,依據胎盤附著位置不同分為對照組與觀察組。對照組年齡 26~37 歲,平均年齡(31.42±2.58)歲;分娩孕周32~39 周,平均分娩孕周(34.92±1.03)周;誘因:妊娠期高血壓10 例,胎膜早破3 例,外傷2 例。觀察組年齡 25~36 歲,平均年齡(31.28±2.69)歲;分娩孕周32~39 周,平均分娩孕周(34.96±1.01)周;誘因:妊娠期高血壓10 例,胎膜早破3 例,外傷2 例。兩組年齡、分娩孕周及胎盤早剝誘因等一般資料對比,差異無統計學意義(P>0.05),具有可對比性。

1.2 入選標準 (1)納入標準:符合《婦產科學》[3]中胎盤早剝相關診斷標準;分娩孕周為孕32 周及以上;為首次妊娠產婦;術中判斷胎盤早剝位置為子宮后壁或子宮前壁;臨床資料及產后隨訪資料完整無缺失。(2)排除標準:多胎妊娠產婦;合并全身免疫系統與精神系統功能異常產婦;合并心、肝、肺、腎等重要臟器功能障礙;合并凝血功能障礙;合并惡性腫瘤。

1.3 研究方法 術前檢查及手術確認胎盤早剝位置為子宮后壁產婦歸為對照組,術前檢查及手術確認胎盤早剝位置為子宮前壁產婦歸為觀察組。兩組產婦入院后均立即予以胎盤早剝常規處理,處于休克狀態患者予以補液、輸血,糾正休克癥狀;確診產婦立即行剖宮產手術。兩組產婦產后均予以子宮收縮劑并按摩子宮避免出血;重癥者還予以輸注懸浮紅細胞、纖維蛋白原、冰凍血漿、抗纖溶劑等治療。

1.4 觀察指標 記錄并對比兩組產婦圍術期指標、產后并發癥發生情況、新生兒一般資料以及新生兒預后情況。(1)圍術期指標包括產前出血量與術中輸血量;(2)產婦產后并發癥包括產后出血、彌散性血管內凝血(Disseminated Intravascular Coagulation,DIC)、子宮胎盤卒中;(3)新生兒一般資料包括新生兒體質量、新生兒Apgar 評分[4],其中Apgar 評分總分為 10 分,8~10 分為正常新生兒,4~7 分新生兒存在輕度窒息,3 分及以下存在重度窒息;(4)新生兒預后情況包括胎兒窘迫、新生兒窒息、新生兒死亡。

1.5 統計學方法 應用SPSS20.0 統計學軟件分析處理數據,以()表示計量資料,組間用獨立樣本t檢驗,計數資料用率表示,采用χ2檢驗,P<0.05為差異具有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組產婦圍術期指標對比 與對照組相比,觀察組產婦產后出血量及術中輸血量均較少,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組產婦圍術期指標對比(ml,)

表1 兩組產婦圍術期指標對比(ml,)

組別 n 產后出血量 術中輸血量對照組觀察組15 15 tP 827.43±224.36 416.28±124.62 6.205 0.000 112.38±62.37 68.57±31.18 2.433 0.022

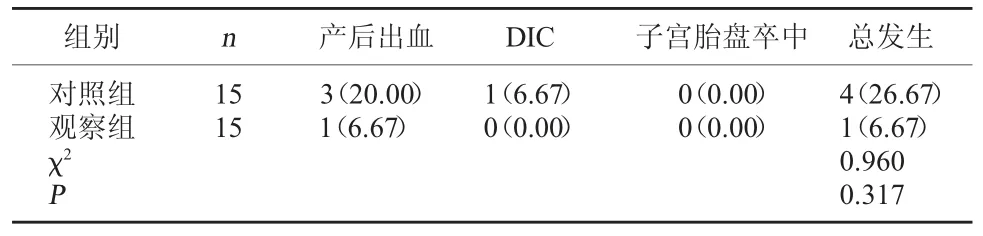

2.2 兩組產婦產后并發癥對比 兩組產婦產后并發癥發生率比較,差異無統計學意義(P>0.05)。見表2。

表2 兩組產婦產后并發癥對比[例(%)]

2.3 兩組新生兒一般資料對比 兩組新生兒體質量及Apgar 評分對比,差異無統計學意義(P>0.05)。見表3。

表3 兩組新生兒一般資料對比()

表3 兩組新生兒一般資料對比()

組別 n 新生兒體質量(g) 新生兒Apgar 評分(分)對照組觀察組15 15 tP 2 153.86±602.43 2 048.74±576.29 0.488 0.629 6.48±1.25 6.61±1.17 0.294 0.771

2.4 兩組新生兒預后情況對比 兩組新生兒預后情況比較,差異無統計學意義(P>0.05)。見表4。

表4 兩組新生兒預后情況對比[例(%)]

3 討論

胎盤早剝是妊娠晚期嚴重并發癥,若處理不及時可危及母嬰生命,但目前臨床對于胎盤早剝的發病機制尚不明確。相關研究稱,子宮前壁胎盤產婦發生胎盤早剝概率較高,且臨床診斷較容易,而子宮后壁胎盤產婦發生胎盤早剝具有臨床癥狀不典型性,需引起臨床足夠重視[5]。

本研究結果顯示,與對照組相比,觀察組產婦產后出血量及術中輸血量均較少,產后并發癥發生率略低;對比兩組新生兒體質量及Apgar 評分無明顯差異;與對照組相比,觀察組新生兒預后情況較好,不良事件發生率略低,表明胎盤早剝位置為子宮后壁產婦產后出血量較多,產后并發癥發生率略高,且新生兒預后略差,不利于母嬰預后。分析其原因在于,對照組產婦產后出血量較多可能與子宮后壁胎盤早剝隱匿性較高有關,由于子宮后壁胎盤早剝臨床診斷較為困難,不易引起孕婦察覺,導致其接受剖宮產術時機可能延遲,引起產后出血較多[6]。此外由于胎盤早剝早期臨床表現不典型,不易明確診斷,伴隨病情發展可導致胎兒營養供給及供氧減少,影響新生兒出生體質量,還可引起新生兒早產甚至死亡等不良結局[7]。子宮前壁胎盤早剝由于臨床癥狀典型,通過超聲學等影像學檢查即可發現,因此可做到早診斷、早治療,避免不良母嬰結局;而子宮后壁胎盤早剝由于隱匿性較高,一般發現時已產生較為嚴重并發癥,導致不良母嬰結局[8]。因此,婦產科臨床工作中應對于合并胎盤剝離諸多危險因素的產婦加強重視,囑咐其定期進行產檢,若產婦出現腹痛、陰道出血等癥狀時應及時就醫,避免延誤治療。且對于胎盤位于子宮后壁的產婦更應加強重視,產檢時密切關注胎心、胎動情況,以便第一時間發現胎盤早剝,降低新生兒不良事件發生[9]。鄭維平[10]研究結果顯示,子宮后壁胎盤早剝產婦母嬰并發癥發生率高于子宮前壁胎盤早剝產婦,此結論與本研究結果一致。

綜上所述,胎盤早剝位置為子宮后壁產婦產后出血量較多,產后并發癥發生率略高,且新生兒預后略差,不利于母嬰預后,應引起臨床足夠重視。但由于本研究納入樣本量有限及術后隨訪時間等導致研究結果存在一定局限性,未來還需進一步擴大樣本量并延長隨訪時間以研究遠期療效保證研究結論準確性。