溫經湯聯合針刺療法治療虛寒型痛經的效果

關麗萍 張藝

(廣東省廣州市荔灣區中醫醫院中醫生殖科 廣州510140)

痛經屬于婦科常見疾病,患者常出現下腹痛、墜脹及腰酸等臨床癥狀,影響患者生活質量[1]。目前對于痛經主要采取西藥治療,如解痙鎮痛、調節內分泌失調等,但長期使用易出現不良反應,且易復發,影響患者健康。中醫學將痛經歸屬于“經行腹痛”范疇,虛證病機在于沖任虛寒而致瘀血內阻胞宮,因此對于痛經應以散寒溫經,益氣活血為主要治療原則。溫經湯由當歸、川芎、桂枝等中草藥組成,全方可起到散寒止痛、活血益氣作用[2]。針刺屬于中醫傳統療法,通過穴位刺激,可改善血液循環[3]。鑒于此,本研究分析溫經湯聯合針刺療法治療虛寒型痛經的效果。現報道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料 采取前瞻性隨機對照研究,選擇2017 年 3 月 ~2020 年 3 月在我院治療的 100 例痛經患者,按隨機數字表法分為觀察組和對照組,各50 例。觀察組年齡17~25 歲,平均年齡(21.10±1.27)歲;病程 0.5~6 年,平均病程(3.10±0.87)年;已婚19 例,未婚31 例。對照組年齡16~26 歲,平均年齡(21.40±1.44)歲;病程1~7 年,平均病程(3.40±1.18)年;已婚 18 例,未婚 32 例。兩組患者一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。本研究經醫院醫學倫理委員會審核批準。

1.2 診斷標準 西醫:符合《婦產科學(第9 版)》[4]中痛經的診斷標準;中醫:符合《中醫婦科學》[5]中寒濕凝滯證,舌脈:舌暗淡,苔白,脈沉緊。

1.3 入組標準 納入標準:符合上述中西醫診斷標準;首次確診;婦科專科檢查無異常;簽署知情同意書。排除標準:近期服用鎮痛、解痙藥物;伴有其他婦科疾病;對本研究藥物過敏;伴有器質性病變。

1.4 治療方法 兩組均給予基礎治療,參照《婦產科學(第 9 版)》[4],保持充足睡眠、規律適度鍛煉,疼痛難忍時可輔以藥物治療,如避孕藥、前列腺素合成酶抑制劑等。對照組口服溫經湯,組方:吳茱萸、延胡索、炒白芍各12 g,桂枝、當歸、川芎、麥冬、牡丹皮、甘草各9 g,半夏、生姜各6 g,取500 ml 清水煎制,去渣留汁300 ml,分早晚2 次溫服;觀察組給予溫經湯聯合針刺療法治療,溫經湯組方及用法用量同對照組,針刺療法取三陰交、歸來、關元、腎俞、地機等穴,使用針灸針(國械注進20192200041)皮下刺入1.5 寸,平補平瀉,刺激宜輕,每次留針30 min,1次/d。兩組均于經期前7 d 開始,連續治療10 d,共治療3 個月經周期。

1.5 觀察指標 (1)臨床療效[6]:于患者治療3 個月經周期后評估,顯效:下腹痛及其他伴隨癥狀消失;有效:下腹痛減輕,其他癥狀緩解;無效:未達上述標準。總有效=(顯效例數+有效例數)/ 總例數×100%。(2)疼痛評分:治療前、治療3 個月經周期后采用視覺模擬評分法(VAS)評估患者疼痛情況,共計10 分,分數越高疼痛越明顯。(3)血流動力學:于患者治療前、治療3 個月經周期后,經期的第13 天,使用彩色超聲診斷系統EPIQ7C (國械注進20193062262)檢測患者子宮動脈搏動指數(API)、阻力指數(RI)。

1.6 統計學方法 采用SPSS23.0 統計學軟件分析處理數據,計量資料以()表示,采用t檢驗,計數資料用%表示,采用χ2檢驗,等級資料采用秩和檢驗,P<0.05 為差異具有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組臨床療效比較 治療3 個月經周期后,觀察組治療總有效率高于對照組(P<0.05)。見表1。

表1 兩組臨床療效比較[例(%)]

2.2 兩組治療前后VAS 評分比較 治療3 個月經周期后,兩組VAS 評分均低于治療前,且觀察組低于對照組(P<0.05)。見表2。

表2 兩組治療前后VAS 評分比較(分,)

表2 兩組治療前后VAS 評分比較(分,)

組別 n觀察組對照組50 50 12.789 7.071<0.001<0.001 tP治療前 治療后 t P 7.20±1.37 7.40±1.52 0.691 0.491 4.10±1.03 5.50±1.14 6.443<0.001

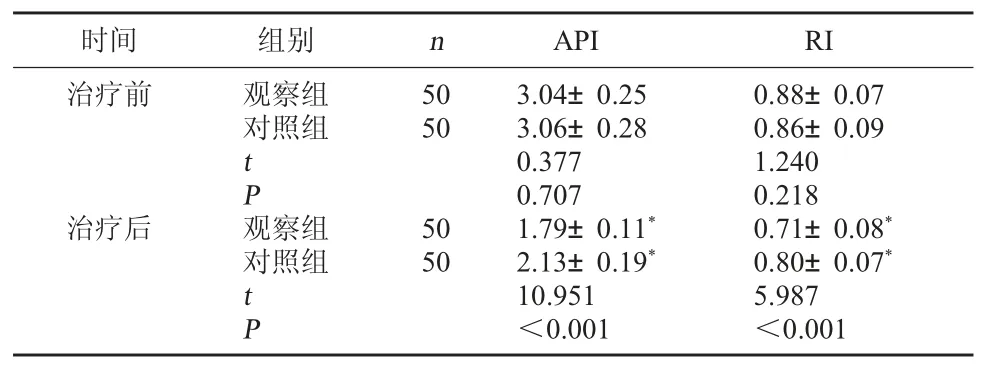

2.3 兩組血流動力學指標比較 治療3 個月經周期后,兩組API、RI 均低于治療前,且觀察組低于對照組(P<0.05)。見表 3。

表3 兩組血流動力學指標比較()

表3 兩組血流動力學指標比較()

注:與同組治療前相比,*P<0.05。

時間 組別 n API RI治療前 觀察組對照組50 50 tP治療后 觀察組對照組50 50 tP 3.04±0.25 3.06±0.28 0.377 0.707 1.79±0.11*2.13±0.19*10.951<0.001 0.88±0.07 0.86±0.09 1.240 0.218 0.71±0.08*0.80±0.07*5.987<0.001

3 討論

目前臨床對于痛經主要采取西藥治療,但常規西藥雖可緩解患者疼痛,但易復發,同時不良反應發生率較高,長期治療受限[7]。因此臨床仍需尋找更為安全有效的治療方法。痛經在中醫學屬于“經行腹痛”范疇,據《諸病源候論》中記載:“故月水將行之際,血氣動于風冷,風冷與血氣相擊,故令痛也”。可見主要病機在于沖任虛寒、瘀血阻滯為主,因此對痛經應以溫經散寒、活血鎮痛為主。

本研究結果顯示,治療3 個月經周期后,觀察組治療總有效率高于對照組(P<0.05)。提示溫經湯聯合針刺療法能夠有效提升痛經患者臨床治療效果。原因在于溫經湯是由《金匱要略》中溫經湯發展而來,組方中吳茱萸歸屬脾、胃經,可散寒止痛、降逆止嘔;延胡索歸屬心、肝經,可行氣活血、鎮痛祛瘀;炒白芍歸屬肝、脾經,可柔肝止痛、養血調陰;桂枝歸屬心、肺經,可溫通經脈、平沖降氣;當歸屬肝、心經,可補血鎮痛,活血通經;川芎歸屬肝、膽經,可活血行氣、祛風止痛;麥冬歸屬心、肺經,可潤肺清心、養陰生津;牡丹皮歸屬肝、心經,可活血化瘀、清熱涼血;甘草歸屬心、脾經,可補脾益氣、緩急止痛;半夏歸屬脾、胃經,可寬胸理氣、消痞散結;生姜歸屬肺、脾經,可溫中止嘔;諸藥聯合可起到溫中通脈、止痛活血功效。針刺取歸來穴可治腹痛、月經不調;三陰交穴歸屬足太陰脾經,可健脾益血、調肝補腎;腎俞穴歸屬足太陽膀胱經,可調補腎氣、通利腰脊;關元穴可固本培元、導赤通淋;地機穴歸屬足太陰脾經,可調經止帶、健脾滲濕。本研究結果顯示,治療3 個月經周期后,兩組VAS 評分均低于治療前,且觀察組低于對照組(P<0.05)。提示溫經湯聯合針刺療法能夠有效緩解患者疼痛。現代藥理學中,延胡索含有延胡索甲素等生物堿,可起到鎮痛、鎮靜的作用,緩解患者疼痛[8]。白芍含有芍藥苷,可起到解痙、鎮靜的效果[9]。而針刺三陰交穴可抑制前列腺素分泌,降低神經敏感性,提升疼痛閾值,以此緩解患者疼痛。據相關研究顯示,痛經患者外周血腫一氧化氮水平降低,內皮素 -1 增加,導致血管收縮增強,PI、RI 增加,子宮血流灌注不足,誘發痛經。本研究結果顯示,治療3 個月經周期后,兩組API、RI 均低于治療前,且觀察組低于對照組(P<0.05)。提示溫經湯聯合針刺療法能夠有效改善患者血流狀況。現代藥理學表明,當歸所含揮發油可起到抑制血小板聚集,改善血液循環的作用,同時還可加強局部組織末梢循環效果[10];川芎含有內脂類成分,可擴張外周血管,改善微循環。同時針刺三陰交可通過足三陰經調節沖任二脈,調節胞宮,促進氣血流通,改善血液循環。

綜上所述,溫經湯聯合針刺療法能夠有效改善沖任虛寒型痛經患者血流情況,降低疼痛,提升臨床療效。