未來機動車發展態勢對停車發展策略的影響

霍苗苗,王金萍,賈冰冰

(山東省交通規劃設計院集團有限公司,山東 濟南 250031)

引言

從城市發展階段來看,國內外城市經歷了城市發展的初級階段、加速階段和成熟階段,而機動車發展也隨著城市的發展歷程從機動車擁有率低到機動化的快速增長期,最終進入到機動化動態調控期。隨著現代化技術變革和未來新科技的發展,機動車的發展將出現新的態勢,而作為機動車“家”的停車設施也將面臨新的挑戰。通過對未來機動車發展態勢進行預測分析,最終提出停車發展策略。

1 機動車發展態勢分析

1.1 機動車發展歷程

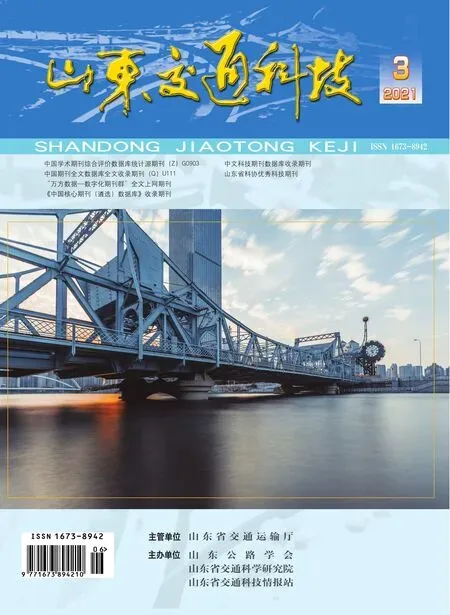

從世界范圍內發達國家小汽車發展歷史來看,小汽車增長與經濟發展水平成正比,高收入增長帶來新的小汽車需求,機動車保有量的增長與人均GDP 大體呈現S 型曲線,見圖1。

圖1 人均GDP-人均汽車保有量增長曲線[1]

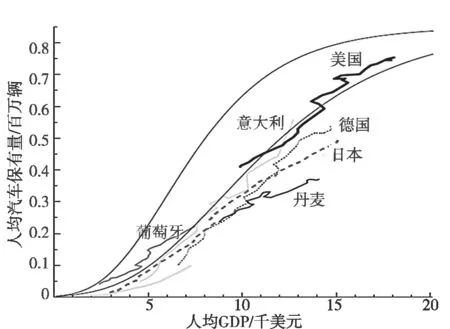

機動車保有量隨經濟呈現S型增長曲線的同時,小汽車增長受經濟水平、道路承載力、公共交通發展水平和城市規模等條件限制,全世界不同城市具有不同的小汽車發展水平,見圖2。

圖2 全世界典型城市小汽車發展水平

我國部分高密度大城市不約而同地采取了限購措施,說明這些城市容納小汽車的能力達到了極限,不同城市規模下的機動車保有量不同。

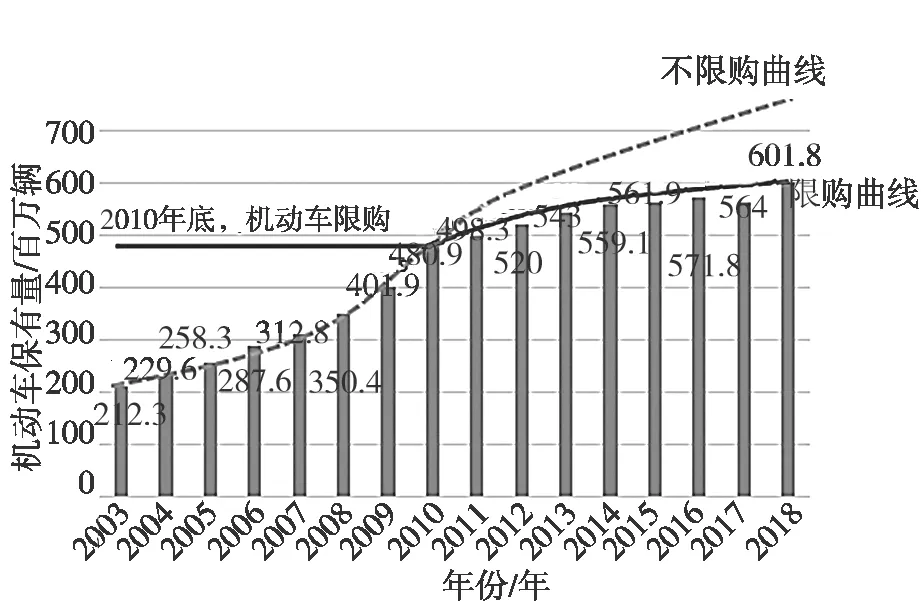

通過分析北京市歷年機動車保有量的數據曲線走向,見圖3,可以看出機動車限購政策很好地限制了機動車保有量的增長,并使機動車保有量趨于穩定狀態。

圖3 北京市機動車保有量[2]

1.2 技術變革發展趨勢分析

1.2.1 新能源汽車

隨著新能源車輛的發展,除了電動出租車,越來越多的家庭也會選擇電動汽車作為代步工具。新能源汽車對停車場建設和規劃提出了新的要求。國家政策規范和地方停車設施配建準則均規定新建停車場和配建車位做好充電樁配建和建設空間預留工作。

1.2.2 共享出行

在共享經濟的趨勢下,汽車分時租賃也越來越普及。更多人可能會選擇共享汽車出行,免去堵車帶來的煩惱,從而使機動車保有量逐漸降低。在這些因素的影響下,停車需求將減少,部分停車場的需求過剩現象必將擺在眼前。

1.2.3 自動駕駛

不久的將來,無人駕駛技術逐漸普及,屆時動態交通與靜態交通都會發生巨大變化。同時伴隨著自動泊車的發展,異地泊車成為現實,從而引起停車場布局的變化。基于已有的共享汽車的發展,自動駕駛技術為更多人選擇共享汽車出行提供了便利性,機動車保有量減少。

自動駕駛和共享出行等新技術可能帶來的影響:(1)停車需求減少。私家車利用率提高,大多汽車回歸“行”的狀態,原有停車場出現閑置。(2)擁車理念轉變。自動化和電動化將使乘坐汽車成本降低70%,運行成本降低,汽車購買成本升高,越來越多人選擇共享出行,機動車保有量降低。(3)機動車保有量。無人駕駛下的共享汽車發展使得道路上行駛的車逐漸減少,廢氣排放減少,道路交通事故減少。

1.3 發展可能分析

(1)無約束型發展。從國內外機動車發展歷程來看,在不受環境容量和交通容量限制的情況下,機動車保有量會隨著社會經濟發展逐步增長。(2)容量限制型發展。機動車的發展水平會受環境容量、道路交通承載量、公共交通發展水平等條件制約,隨著城市經濟增長和其他限制要素的改變,機動車保有量穩定增長。(3)新技術轉變發展模式。隨著共享汽車的逐漸普及和未來自動駕駛技術的日益成熟,人們的傳統擁車思維可能會逐步轉變,更多的人選擇共享汽車出行,免去因為擁車帶來的停車問題,減少擁車成本。

1.4 未來出行總體發展趨勢

(1)智能化。隨著汽車科技發展,智能網聯汽車產品不斷落地,未來出行市場必會形成以無人駕駛為主導的新一代出行方式。(2)電動化。在政策鼓勵下,新能源汽車技術得到了快速發展,未來新能源汽車將成為主要的交通工具,而與之配套的基礎設施的建設和電網的建設也將得到極大發展。(3)共享化。隨著經濟的發展和消費水平的提升,居民對出行的要求越來越高,經濟、快捷、安全成為人們的新要求。(4)信息交互化。隨著大數據、云計算、物聯網技術的發展,信息的互聯使得人們在出行過程中就能享受到一切連接生活與消費、娛樂的服務。

2 停車發展策略研究

城市未來必須堅持公交優先發展,控制小汽車出行規模,引導居民出行方式向公共交通轉變。出行方式結構的差異,必然會影響居民的停車需求。為合理配置停車設施,優化和引導小汽車停車需求,進一步匹配不同片區出行方式結構的不同,在停車設施布局時應堅持需求管理原則,對不同地區,采取差別化的停車規劃建設及管理策略,精細化調控停車資源與需求。

2.1 停車發展態勢分析

(1)機動車擁有率從快速增加到趨于穩定增長最終實現與其他交通方式之間形成制衡,停車需求未來將趨于穩定。(2)停車需求呈現差異化特征。車輛帶動停車需求增長的“鏈式”效應更加顯著;不同地區的停車發展與問題表現差異日趨明顯。(3)停車發展需要綜合性措施。停車矛盾可能會進一步加深和蔓延;通過嚴格的停車管理措施可有效遏制停車矛盾惡化;需采取系統性綜合對策。

2.2 停車發展策略

未來停車應堅持“需求管理”為主的車位供給政策和“以人為本”的靜態交通發展思路。通過主動作為與積極引導相結合、結構優化與差別施策相結合、擴大供給與需求調控相結合,科學規劃先行區停車設施整體布局,促進動靜態交通的有序運行。包括:(1)制定適宜的配建標準。一方面規劃建設以配建停車場作為停車設施的供應主體;另一方面作為需求管理政策的手段。(2)多樣化、靈活的建設公共停車場。公共停車場的建設作為停車設施的補充,在重要地區靈活調控,提倡建設挖潛并舉,擴大增供手段。鼓勵立體停車設施,緩解建筑內部及周邊停車供需矛盾;注重公共停車設施的規劃建設,緩解重點地區的停車供需矛盾;拓展公共停車設施選址建設思路,鼓勵各類用地綜合開發停車設施。(3)控制規劃路內停車泊位。規劃層面不建議施劃路內停車泊位,對于有需求的低等級道路可臨時停車滿足出租車上下客等短時停車需求。避免路內停車對于動態交通的干擾,保障慢行交通空間,還路于人,鼓勵居民綠色出行。(4)差異化停車政策。包括停車分區、差異化停車供給以及差異化停車收費三方面的內容。

3 結語

未來停車設施供給,不僅應根據機動車發展態勢進行動態調整,還應從土地供應、政策管理、符合開發等多方面進行深入研究,解決停車供需矛盾問題意義深遠。