分蘗肥施用時期對水稻機插秧群體及產量的影響

易靖 隗華軍 劉偉 劉麗 鄭燊 胡偉 方立魁

摘 要 以重慶市主導水稻品種Q優5號為材料,研究機插秧栽培不同追肥時間對水稻群體性狀及產量等的影響。結果表明,不同追肥時間對該品種的產量、分蘗和成穗率等性狀的影響顯著,對生育期影響不顯著。綜合產量、生育期、分蘗、成穗率等因素,確定插后15~25 d為Q優5號的最佳追肥時期。

關鍵詞 水稻;分蘗肥;施用時期;機插秧;群體;產量

中圖分類號:S511 文獻標志碼:A DOI:10.19415/j.cnki.1673-890x.2021.16.010

機插秧種植逐漸成為我國水稻現代化耕作技術發展方向[1],其中以水稻機插秧側深施肥技術推廣最為廣泛。由于肥水管理、育秧技術不成熟或者機械本身設計缺陷等多方面原因,水稻機插秧側深施肥技術還不能完全實現精確施肥。在施肥器械、專業肥等配套技術沒有完全成熟前,今后很長一段時間,水稻分段施肥依然是機插秧的必要環節。氮肥施用是調控水稻群體結構和產量水平的重要措施,前人已就氮素施用量、施用方法進行了大量研究,結果表明不同追肥時間對水稻群體結構有顯著影響[2]。施足、施好移栽后的追肥,對促進分蘗早生快發、盡快形成高產群體、提高群體質量有明顯促進作用。然而現有研究多為人工栽插,機插秧相關報道很少。與傳統手插秧相比,機插秧移栽易出現植傷重、生育期短、群體穗數多、穗型偏小、產量不高等問題。因此,針對新品種在毯苗機插條件下的發育特征,開展氮肥運籌研究對水稻新品種推廣和機插秧技術應用具有重要指導意義。本試驗以Q優5號為材料,研究追肥最佳時期及其對水稻群體的影響,以期為加快品種更新、推廣機插秧高產栽培技術提供參考。

1? 材料與方法

1.1? 供試品種

Q優5號為重慶市主導水稻品種,是重慶市農業科學院水稻研究所和重慶中一種業有限公司用不育系Q2A和恢復系成恢047 配組育成的三系雜交水稻新組合,具有豐產穩產、熟期適中、米質優、適應性廣、抗病性強等特點。

1.2? 試驗地點

試驗地設在重慶中一種業有限公司在墊江縣普順鎮東湖村3社的水稻基地,試驗田海拔405 m,地貌為平壩,耕制為冬水田,面積1 400 m2,土壤為灰棕紫色水稻土,土壤肥力中等,均勻,pH值為6.2,有機質含量16.2 g·kg-1,堿解氮64.1 g·kg-1,有效磷10.76 mg·kg-1,速效鉀19 mg·kg-1,排灌方便,向陽,四周無蔭蔽,有水源保證。

1.3? 試驗設計

試驗采用隨機區組設計,根據追肥時間不同共設6個處理(栽后5 d、10 d、15 d、20 d、25 d、30 d施分蘗肥),兩次重復,小區間隨機排列。小區長10 m,寬6.67 m,小區面積66.7 m2,小區四周作埂覆蓋薄膜防串肥,處理、重復間設走道,走道寬50 cm,行距30 cm,穴距20 cm,移栽密度16.67萬穴/hm2。栽后5 d、10 d、15 d、20 d、25 d、30 d,各處理在對應時間施分蘗肥,尿素用量120 kg/hm2。各小區單收、單曬,稱重計產。

1.4? 試驗實施

2017年3月19日機插秧播種,采用小拱棚地膜覆蓋育秧,4月19日下午機插,移栽時葉齡3.7葉,分蘗0個,8月24日收割。底肥:施重慶建峰化工股份有限公司生產的25%復合肥(N∶P2O5∶K2O=15∶5∶5)750 kg/hm2+過磷酸鈣375 kg/hm2,施后反復耙田,全層深施沉實。移栽后5 d、10 d、15 d、20 d、25 d、30 d,各處理在對應時間施分蘗肥,尿素用量120 kg/hm2。5月7日施90%殺蟲單1.5 kg/hm2治螟。穗肥在6月6日施高濃度硫酸鉀型復合肥(含K2O 22%),用量150 kg/hm2。葉面施肥:7月15日噴霧KH2PO4 4.5 kg/hm2。7月8日用三拂0.9 kg/hm2+莊艷0.3 kg/hm2+井岡霉素0.675 kg/hm2+撲虱靈0.375 kg/hm2噴施防治穗頸稻瘟、紋枯病、二化螟、稻飛虱等病蟲。

1.5? 測定項目

機插后各小區定點10穴作為觀察點,每隔5 d調查記載一次莖蘗動態。成熟期采用五點法,每小區普查10穴,計算有效穗數,并根據平均成穗數取5穴調查每穗粒數、結實率,測定千粒重,計算理論產量,并實收測產。

1.6? 數據分析

采用Microsoft Excel 2013記錄調查數據,應用DPS軟件進行數據統計分析。

2? 結果與分析

2.1? 不同處理對水稻分蘗及成穗的影響

從表1可見,成穗率以處理1最高,為61.7%,處理5最低,為53.9%;從處理3、處理4、處理5的成穗率可看出隨著追肥時間推遲,其成穗率會隨之下降,說明適當早施分蘗肥,有利于提高有效穗數,減少無效分蘗。

2.2? 不同處理對水稻生育期的影響

由表2可以看出,所有處理均于3月19日播種,4月19日機插,7月20—22日齊穗,處理1的齊穗期最早,處理6最遲,相差2 d,均能實現8月24日收割。不同處理對水稻生育期的影響差異不顯著。

2.3? 不同處理對水稻產量的影響

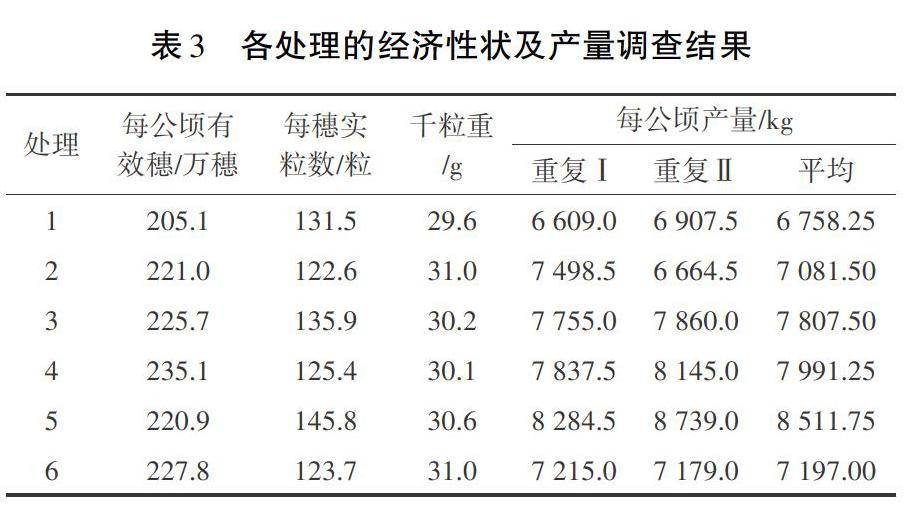

各處理的經濟性狀及產量調查結果見表3,產量方差分析及多重比較結果見表4、表5。可以看出,處理5產量最高,為8 511.75 kg/hm2;處理1產量最低,為6 758.25 kg/hm2。

從表4可見,處理間F值=7.961>F0.05,處理間差異顯著,表明不同追肥時期對水稻產量有顯著影響;重復間F值為0.067

由表5可以看出,處理5、處理4、處理3的水稻產量較高,但三個處理間產量差異不顯著;處理1、處理2、處理6的水稻產量較低,三個處理間差異不顯著;處理1與處理5的產量差異達極顯著水平。由此可見,機插秧追肥時期以插后15~25 d為最佳時期。

3? 小結與結論

合理施用肥料對水稻群體優化及高產株型形態構建具有重要作用,是水稻獲取高產的重要保證。前人研究表明,適量施氮能提高籽粒形成期葉片含氮量和葉綠素含量,提高葉片光合能力,延緩功能葉片的衰老,增加籽粒灌漿物質供應,增加粒重,達到提高水稻產量的目的。合理的氮肥調控是提高氮肥利用率、實現水稻高產的重要途徑。大量研究表明基蘗肥占整個施肥量的60%~70%,水稻可以達到高產[3]。張巫軍等用重慶市主推品種三系雜交秈稻渝香203和渝優7109為材料,設置常規施氮模式CF(基肥、分蘗肥、穗肥重量比7∶3∶0)、氮肥后移施肥模式AF1(基肥、分蘗肥、穗肥重量比7∶0∶3)、氮肥后移施肥模式AF2(基肥、分蘗肥、穗肥重量比3∶3∶4)及不施肥對照處理(CK),研究氮肥后移對長江上游機插雜交秈稻群體生長特性和產量的影響,結果表明,氮肥后移的AF2處理有利于大穗形成,同時個體穗部性狀得到改善,花后群體生長優勢明顯[4]。 本研究在前人研究基礎上,結合Q優5號品種特性,開展毯苗機插秧分蘗肥施用時期對群體質量及產量的影響研究。結果表明,移栽后5 d施用分蘗肥,秧苗尚未返青,對秧苗分蘗的促進作用較弱,群體生長量不足,雖然成穗率較高,但有效穗不足難以形成高產;移栽后30 d施分蘗肥又會導致群體偏大,無效分蘗多,也不利于大穗形成。綜合分析,移栽后15~25 d,也就是移栽返青后施用分蘗肥,有利于構建穎花數適宜的高產群體,為高產奠定基礎。

參考文獻:

[1]? 潘躍,吳子文.水稻機械化插秧技術分析與種植機械發展趨勢[J].中國稻米,2008(3):21-22.

[2]? 舒暢,唐春江,湯洪,等.水稻機插秧栽培的生育特性及最適追肥時間的研究[J].湖南農業科學,2014(2):34-36.

[3]? 彭少兵,黃見良,鐘旭華,等.提高中國稻田氮肥利用率的研究策略[J].中國農業科學,2002(9):1095-1103.

[4]? 張巫軍,高立均,段秀建,等.氮肥后移對長江上游機插雜交稻群體質量和產量的影響[J].雜交水稻,2018,33(2):52-57,79.

(責任編輯:易? 婧)