廣西靈山縣鐵龍山錳礦地質特征及成因探討

邱文鋒

(廣東省有色金屬地質局九三三隊,廣東 肇慶 526060)

關健詞:錳礦;地質特征;礦床成因;鐵龍山;廣西靈山

1 成礦地質背景

本礦區位于華南準地臺欽州殘余地槽欽州拗陷帶中段,靈山—藤縣深斷裂帶北西段北側,區內地質構造發育,構造線方向總體呈北東—南西向展布;區內出露地層由老至新有泥盆系、石炭系、二疊系系及第四系;巖漿活動頻繁,從華力西到燕山期均有巖漿侵入,巖性以中粗粒黑云母花崗巖、二長花崗巖為主,成礦條件較為有利。

圖1 鐵龍山錳礦區域地質圖

2 礦區地質

2.1 地層

礦區內出露地層主要為上泥盆統—下石炭統石夾組(D3C1sj)及少量第四系(Q),從老到新敘述如下:

上泥盆統—下石炭統石夾組(D3C1sj):在礦區分布廣泛,整體呈北東—南西向展布,巖性為淺灰色、紫灰色、深灰色、灰黑色硅質巖、泥質硅質巖、硅質頁巖、泥巖。根據巖性組合及厚度,劃分為上部、中部、下部三個巖性段。①石夾組下部巖性段(D3C1sj1):巖性為淺灰—灰色,中—厚層狀硅質巖夾薄層狀泥巖,局部見有炭化,呈斑點狀,不規則條紋狀,浸染于巖石表面。厚度為146m。②石夾組中部巖性段(D3C1sj2):巖性以淺灰色、灰紫色,中-薄層狀硅質巖,硅質巖夾泥巖,硅質巖、泥巖互層為主,局部夾灰黑色含磷、錳硅質巖。由于風化淋濾,巖石表面多被浸染呈灰黑色,局部富集成礦,為本區的主要含礦層位。厚度為87m。③石夾組上部巖性段(D3C1sj3):巖性為深灰色、灰色薄層狀硅質、硅質頁巖,局部夾紋層泥巖,局部炭化。厚度為134m。

第四系(Q):僅出露礦區北西角佳芝村—蘇屋山一帶,巖性為淺黃色、棕黃色粘土、亞粘土,含巖石碎屑、砂礫等,厚度為5m ~20m。

2.2 構造

礦區位于防城垌中~小董~太平褶皺帶上,構造方向為北東—南西向,區內構造較為發育。褶皺構造有鐵山口背斜、長其背斜、沙其路向斜、松柏路向斜,軸線以北北東為主,傾向北西,傾角42°~80°,核部巖性為石夾組薄—中層狀硅質巖,次級小褶皺相當發育。斷層主要發育有3 條斷層F1、F4、F5,走向北東,傾向北西為主,局部為南東;規模均不大,為順層、層間斷層,以張性為主,局部為壓扭性,巖石節理較為發育。

2.3 巖漿巖

僅在礦區西北角出露印支早期花崗斑巖。花崗斑巖呈灰、灰黑色,花崗結構,主要成分為石英、長石,斑晶大小1mm ~3mm,含少量暗色礦物,局部呈巖脈、巖鐘產出。基質的物質組成與斑晶相似,還有極少量黑云母。

3 礦床地質

3.1 礦體特征

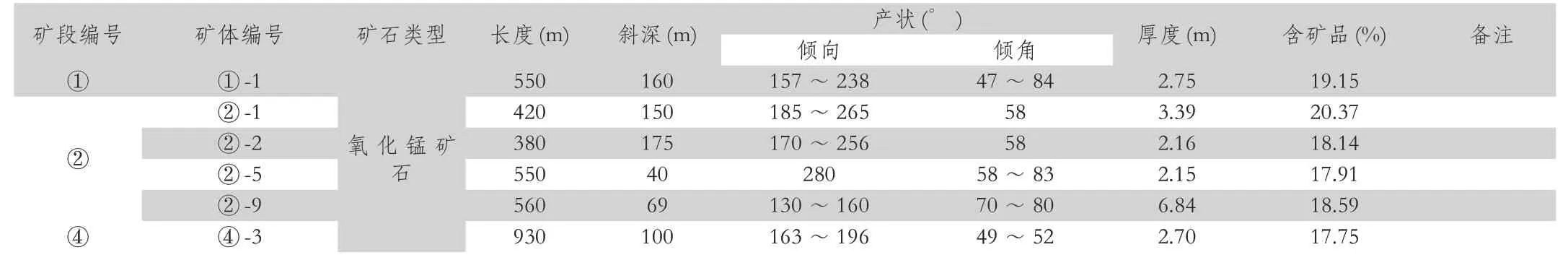

區內礦體賦存于上泥盆統—下石炭統石夾組(D3C1sj)巖石中,目前共發現了1 個錳礦層,根據其分布范圍、地形地貌及連續性等因素,從西到東大致劃分為4 個錳礦段(編號:①~④),共圈定錳礦體18 個。主要礦體特征見表1。

表1 礦體特征表

區內錳礦體主要為次生淋濾型錳礦,故其形態十分復雜,礦石貧富差異較大,其受破碎裂隙一定的影響。礦體平面上多呈帶狀、藕節狀,在剖面上呈似層狀、透鏡狀,礦化不均勻,尖滅再現、膨脹收縮現象常見,產狀與地層基本一致。礦體沿走向延伸可見長度100m ~930m,沿傾向延深40m ~175m。

3.2 礦石質量

3.2.1 礦石結構構造

礦石結構主要有他形顯微粒狀結構、纖維狀結構、隱晶質結構、碎裂結構、角礫及碎粒結構、顯微鱗片泥質結構、生物碎屑結構。礦石構造主要有塊狀構造、皮殼狀腎狀葡萄狀構造、微紋狀構造、浸染構造、斑狀構造、網脈狀、粉末狀、條帶狀構造。

3.2.2 礦石礦物成分

礦石的礦物成份較為簡單,礦石礦物成分以軟錳礦為主,次為硬錳礦、赤鐵礦及褐鐵礦,少量黃鐵礦;脈石礦物以玉髓及石英為主,次為量絹云母,少量高嶺土、白云石。

3.2.3 錳、鐵的賦存狀態

礦石中錳以硬錳礦、軟錳礦的形式出現;鐵以褐鐵礦及赤鐵礦的形式出現。軟錳礦、硬錳礦、褐鐵礦及赤鐵礦一般不均勻地分布硅質巖的裂隙,并向硅質巖內部浸染;礦石原巖硅質巖由顯微粒狀的石英及玉髓嵌布組成,散布其中的生物碎屑呈針管狀、圓形;礦石中的泥巖質角礫及碎粒、硅質巖質角礫及碎雜亂無序地分布,其間由更細碎的絹云母、高嶺石和褐鐵礦混雜填隙。

3.2.4 礦石的化學成分

礦區內錳礦石的品位:Mn 一般10.15% ~35.60%,最高52.47%,平均20.72%;TFe 0.49% ~16.80%,最高40.40%,平均4.41%;P 0.060%~0.980%,最高1.48%,平均0.213%;SiO24.32% ~76.70%,最高89.17%,平均51.83%。Mn/TFe 一般為1.13 ~14.04,最高為99。Mn+TFe 一般為8.06 ~53.00。礦石工業分類屬于貧錳礦石。

3.3 礦石類型及品級

礦石自然類型按礦石成分特點劃分為氧化錳礦石,根據礦石結構構造劃分為:塊狀礦石、條帶狀礦石、腎狀礦石、網格狀礦石、粉狀礦石等。

氧化錳礦石ω(P)/ω(Mn)比值平均大于0.006,屬高磷礦石;ω(CaO+MgO)/ ω(SiO2+Al2O3)比值平均小于0.8,屬酸性礦石;ω(Mn)/ω(Fe)比值在3 ~6 之間,屬中鐵錳礦石。

3.4 礦體的圍巖和夾石

礦體的頂板為薄層狀硅質巖、硅質巖夾泥巖、硅質泥巖;底板為薄層狀硅質巖夾泥巖,局部為薄—中層狀硅質巖、硅質巖夾泥巖。

礦體地表出露基本連續,局部為低品位礦石,夾石較少,夾石一般為淺灰白色薄層狀硅質巖、淺黃色薄層狀泥巖等。夾石厚度不等,一般為0.2m ~0.5m,局部達1.0m。部分也含有少量的錳質,但Mn 含量一般小于8%。

4 礦床富集規律

礦區在次生褶皺核部形成的節理裂隙破碎帶以層間最為發育,在含錳巖組中發育的順層節理裂隙帶及層間破碎帶、順層斷裂,經次生風化淋濾富集作用,形成含錳礦化帶以及淋積錳礦體、錳帽型錳礦體富集區帶。礦區已知氧化錳礦體大部分是順層賦存的礦體,其富集規律為:

(1)礦區小揉皺、小褶曲、斷裂構造及節理裂隙比較發育,在含錳巖層與構造斷裂、節理裂隙等疊加地段,巖石較為破碎,易形成相對較厚的富礦段。

(2)礦區含錳巖層與地形傾向相反,在地形平緩風化層發育地段,利于含礦層的風化堆積以及進一步淋濾富集,易形成相對較大、較富的淋積錳礦體。

(3)礦體的品位與其厚度有密切關系,往往礦體較厚時品位則貧,而薄時則富。

(4)礦體在近地表1m ~20m,品位較貧,多數達不到工業要求;往下有變富的趨勢;超過120m ~150m 后,則再變貧,逐為含錳硅質巖。

5 礦床成因

根據區域地質資料,在泥盆紀早期—石炭紀晚期,區內為一個相對封閉的臺溝環境,其距海岸較近,海水較為平靜,含有磷、鐵、錳等元素的淺海相沉積物及硅質來源豐富,沉積形成了較廣的含錳硅質巖,可能錳質來源不夠豐富,未能形成具工業價值的原生礦床。

含錳硅質巖在構造運動隆起成為陸地后,由于長期裸露地表,不斷遭受風化侵蝕,其所含鐵、錳等元素在風化過程中殘余留下,在有利的次生環境中,逐漸形成氫氧化物的膠結溶液,沿巖石破碎地段向下淋濾,當遇到含泥質較高的屏蔽層時,漸趨富集。在硅酸鹽物質的風化過程中,從硅酸鹽礦物中轉移析出的鐵、錳質的遷移能力是不同的,鐵小于錳,故在淋濾過程中必然產生分離作用,錳淋移深部而鐵多富集上部,二者之間形成不甚厚的過渡帶。礦層中具較多的孔洞,可能為含礦層的圍巖經風化作用淋失物質而造成的,故在構造裂隙破碎較劇烈,而且底板為泥質較高的巖石地段,往往形成較富的錳礦體。故礦床成因類型應屬風化礦床的次生淋濾及堆積型礦床。