老城區海綿改造降雨致澇及污染物輸移過程數值模擬

——以西安市小寨老城區為例

周思敏 ,侯精明 ,高徐軍,李繼成,武華萍,呂 鵬,楊 霄,陳至立,張學弟,薛樹紅

(1.西安理工大學省部共建西北旱區生態水利國家重點實驗室,西安 710048;2.中國電建集團西北勘測設計研究院有限公司,西安 710065;3. 陜西省水生態環境工程技術研究中心,西安 710065;4. 西安高新一中灃東中學,西安 710086)

0 前 言

由于城市化進程加快[1]、排水管網老舊復雜,過量的建筑密度導致下墊面不透水占比過高。當極端降雨發生時,極易引起城市內澇。2016年7月24日晚,西安城區遭遇極端暴雨,降雨量超過50年一遇雨量,小寨十字及周邊多個街區發生嚴重內澇,雨水倒灌地鐵,整個區域交通一度癱瘓,造成較大的社會影響和經濟損失[2]。為應對城市水災害風險,中國在老舊城區推行了海綿城市建設理念[3],海綿城市的提出為解決老舊城市內澇問題提供了新理念及方向。當前多采用數值模擬的方式對海綿城市的建設效果進行評估,如謝凌鋒[4]等基于SWMM分析福州某小區的LID改造措施對管道出口斷面的徑流的影響,結果表明多種LID組合可以有效減少洪澇災害;黃雪林等人[5]采用SWMM對海綿城市高架路進行模擬分析,得出了LID設施對高架路徑流總量、峰值削減的控制效果顯著;邵遲等人運用MIKE軟件模擬了園區的雨水運行情況,結果顯示園區可抵御20年一遇內澇風險[6]。

上述研究僅對某一小區域進行模擬評價,未從城市片區的角度分析海綿城市建設對于內澇的影響,并且忽略了伴隨降雨徑流的城市地表污染物輸移過程。本文采用二維數值模型對西安市雁塔區小寨老城區海綿改造下的降雨致澇和污染物輸移過程進行模擬,研究小寨老城區海綿改造前后的內澇狀況,為未來海綿城市的規劃設計提供有利支撐。

1 研究區域概況

研究區域位于西安市雁塔區,位置如圖1所示。該區域屬于暖溫帶半濕潤大陸季風性氣候,冷暖干濕四季分明。年降水量在522.4~719.5 mm,夏季的降水量明顯高于其他季節,降水量均值達230.0 mm,汛期易發生短歷時強降雨[7-8]。

圖1 研究區域區位圖

2 模型介紹

本文采用1套耦合完整水文過程的二維地表水動力模型。該模型可高效模擬城市內澇、江河洪水、山洪及潰壩過程、泥沙輸移及河床演變等過程[9-10],同時采用GPU并行加速計算技術[12],可以有效地進行大尺度的模擬計算,極大提升模型的計算性能[13]。

模型采用Godunov類型有限體積法(FVM)對地面漫流過程控制方程進行數值求解,地表水動力學模擬通過數值求解二維淺水方程來實現,且包含下滲和出流,并改進已有的模擬算法來更好地處理復雜地形和流態等問題。采用Godunov格式的有限體積法對二維圣維南方程進行數值求解,所采用的控制方程的守恒形式如下所示:

(1)

其中:

(2)

(3)

(4)

(5)

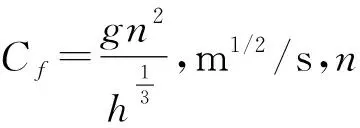

污染物輸移模擬的控制方程為對流擴散方程:

(6)

式中:C為垂線平均污染物,mg/L;Sc為反應項;ε為紊動擴散系數。

3 模型構建

本次小寨老城區模擬海綿改造前及改造后2種情況,依據相關降雨數據、地形數據、LID布設地圖等基礎資料搭建模型。

3.1 降雨數據

降雨數據通過芝加哥雨型得到,芝加哥雨型為目前國內外設計雨型的主要方法,是以暴雨強度公式為基礎設計的典型降雨過程[14],暴雨強度公式可確定不同重現期及峰現比例下不同時刻的雨強,得到不同場次的設計降雨過程,且得到的雨型效果較好,能反映大多數降雨的共性,符合短歷時暴雨特征。小寨區域設計降雨數據由西安暴雨公式計算,取雨峰位置系數為0.35,選用降雨重現期分別為2、20、50年,降雨歷時為120 min的設計暴雨,暴雨強度公式如下:

(7)

式中:i為暴雨強度,mm/h;P為重現期,a;t為降雨歷時,min。

3.2 地形及下滲數據

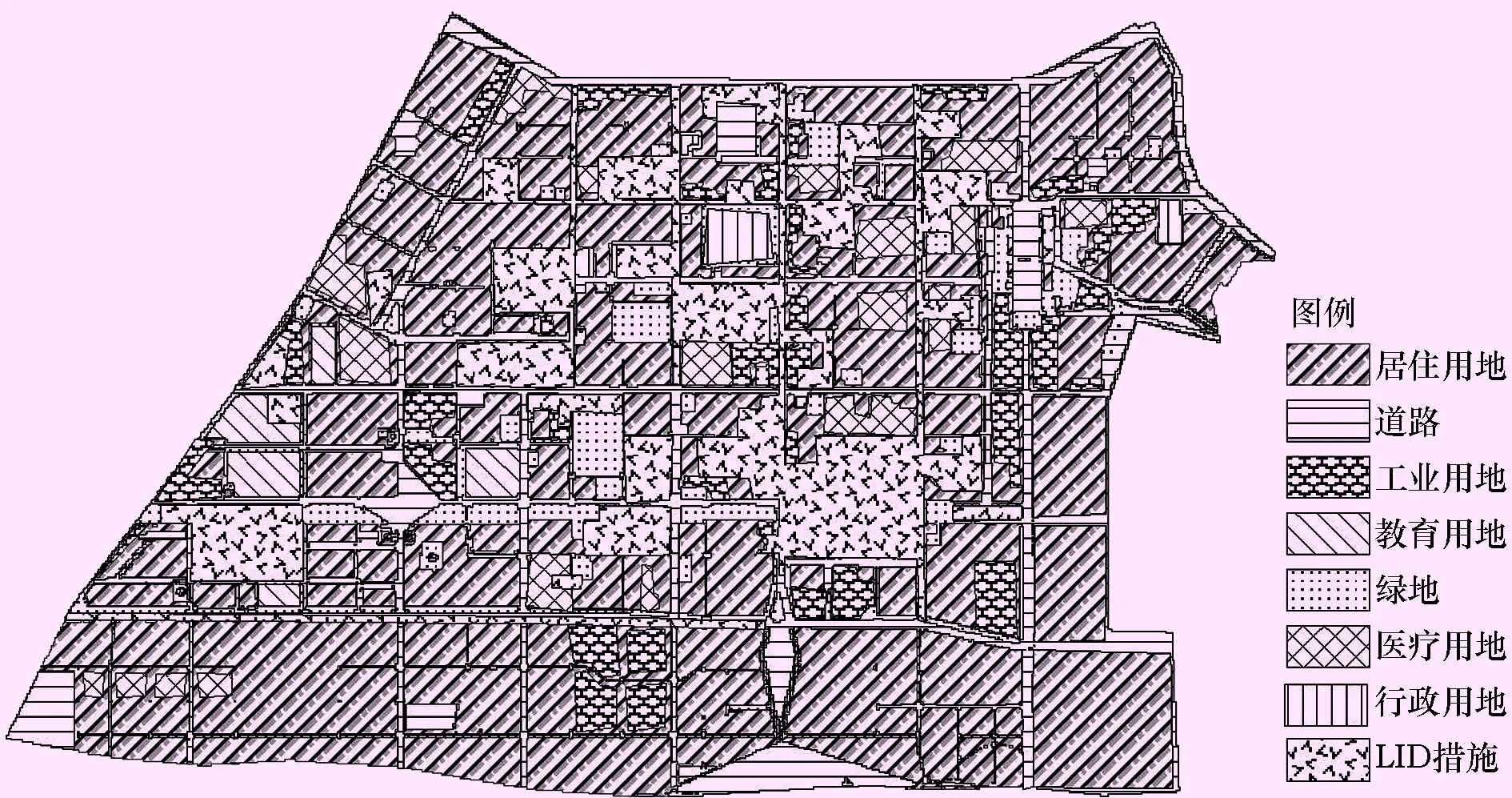

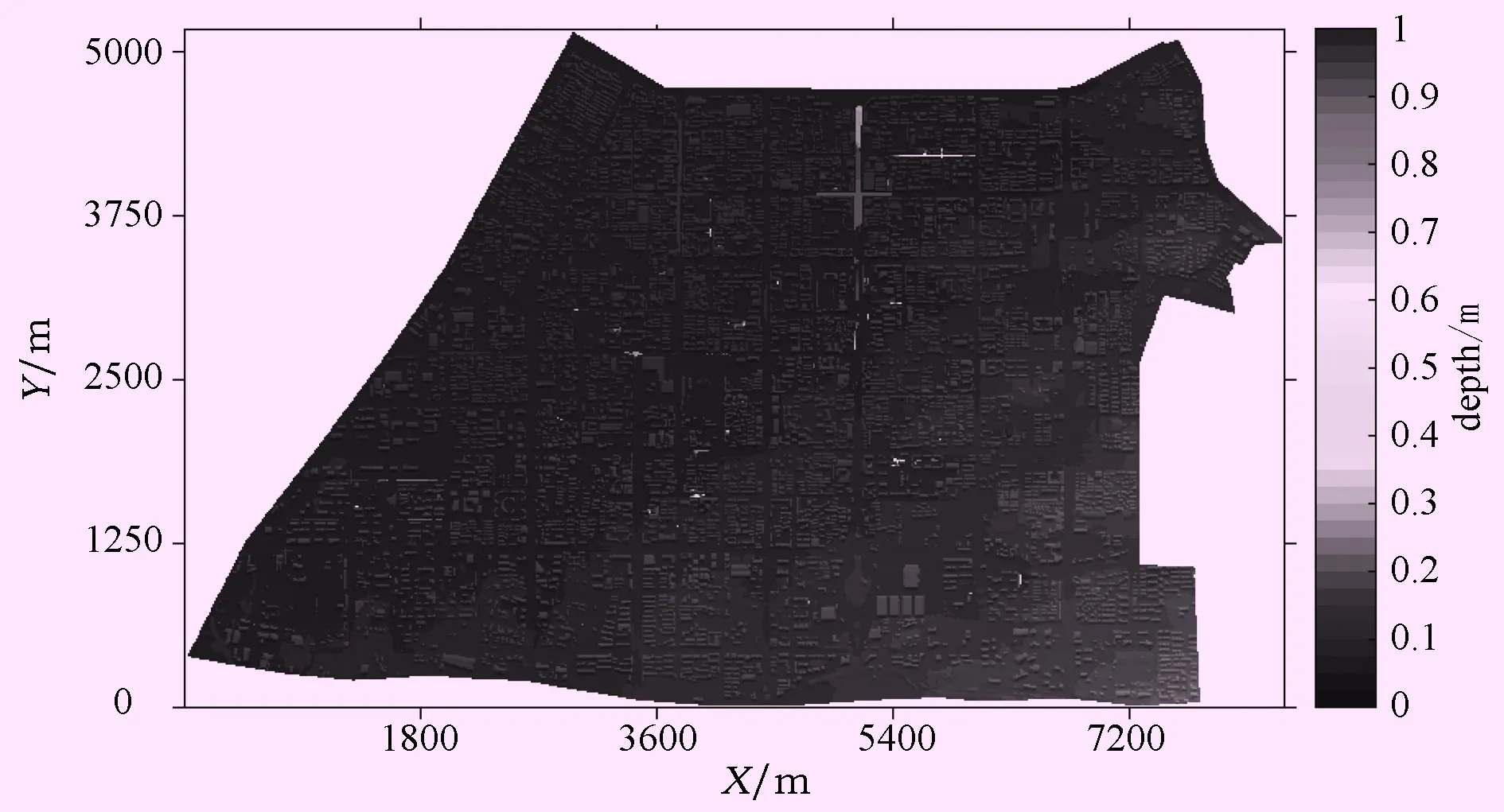

地形數據對于準確模擬城市內澇和降雨徑流過程有重要意義。研究區域采用GIS平臺獲取12.5 m地形數據,并通過影像數據及實地踏勘,通過GIS進行進一步矯正,其網格精度約可達12.5 m,網格數共27.5萬個,研究區域數字高程見圖2。另外,根據高清正射影像圖,采用最大似然分類法將所構建的網格單元分為居住用地、醫療用地、行政用地、工業用地、商業用地、綠地、道路及LID設施等8種土地利用類型,土地利用分類見圖3。 每種土地利用的糙率選取按照城市排澇相關標準及文獻確定,各土地利用類型的穩定下滲率按具體土壤類型確定,并考慮植被的影響。根據實測及相關文獻[15-16],采取等效下滲的方法,將排水效果量化,將管網排水等效為對應的下滲過程計入模型進行計算,以此表征全區管網效果[17]。不同下墊面的穩定下滲率與曼寧糙率值如表1所示。

圖2 研究區域數字高程圖

圖3 土地利用分類圖

表1 小寨下墊面曼寧系數表

4 模擬結果

4.1 降雨致澇模擬結果

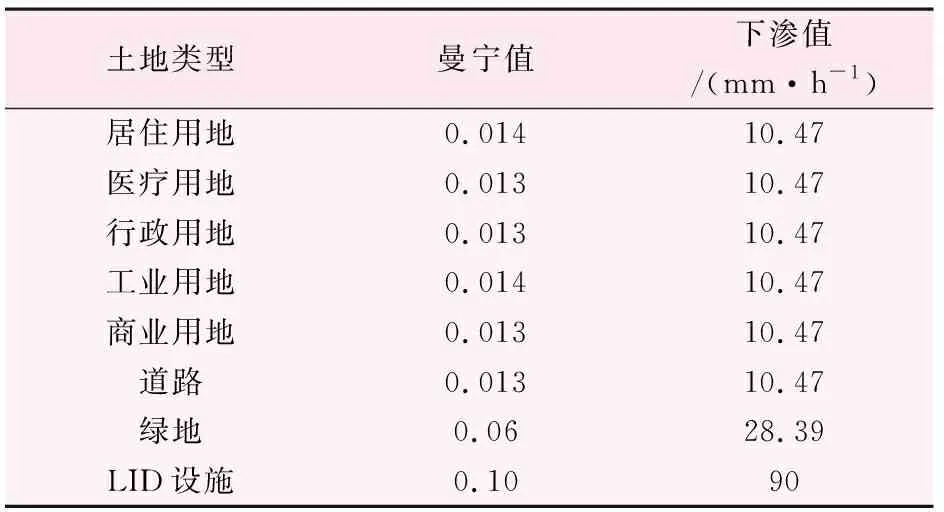

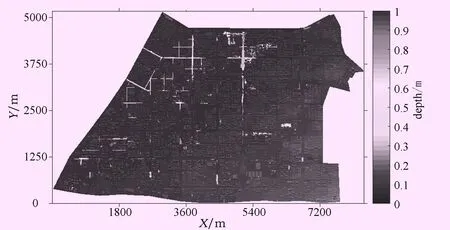

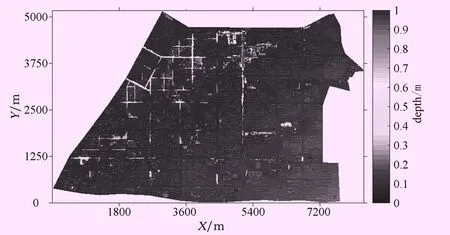

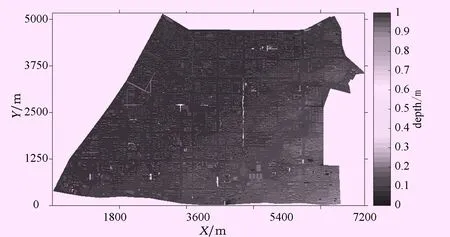

對小寨老城區海綿城市建設前不同重現期短歷時暴雨(2年一遇、20年一遇、50年一遇)的內澇情況進行模擬分析。根據城市暴雨內澇風險等級,將研究區積水程度分為4級:路面積水深度在3 cm以下為Ⅰ級(無內澇);3~10 cm之間為Ⅱ級(輕度內澇);10~25 cm之間為Ⅲ級(中度內澇);超過25 cm為Ⅳ級(嚴重內澇);Ⅲ、Ⅳ級內澇積水深度較大,嚴重影響城市居民生活。重點對Ⅲ、Ⅳ級內澇進行對比分析[18],海綿城市建設前不同降雨重現期下全區域積水點分布情況見圖4~6所示。

圖4 2年一遇設計降雨下t=2.333 h時內澇模擬情況圖

圖5 20年一遇設計降雨下t=2.333 h時內澇模擬情況圖

圖6 50年一遇設計降雨下t=2.333 h時內澇模擬情況圖

2年一遇設計降雨條件下,全區有3處明顯積水,僅為Ⅱ級(輕度內澇)道路積水,并不影響居民正常生活;在20年一遇設計降雨條件下,出現15處積水;在50年一遇設計降雨條件下,出現29處積水。綜合全區范圍內積水點位,小寨十字積水情況最為嚴重。由海綿設施建設前內澇模擬情況可知,對于全區域而言,在2年一遇設計降雨條件下,研究區域僅有少量積水;設計降雨為5年一遇時,研究區域開始出現明顯積水情況。對于同一降雨重現期,起初降雨強度小于下滲速率,研究區域無積水;隨著降雨強度的增加,下滲飽和后地表開始產生積水,地表內澇積水總量和積水總面積均逐漸增大。此外,隨著降雨重現期的增大,研究區域開始出現明顯積水,且積水范圍逐漸擴大,積水點分布增多,全區域積水情況嚴重。

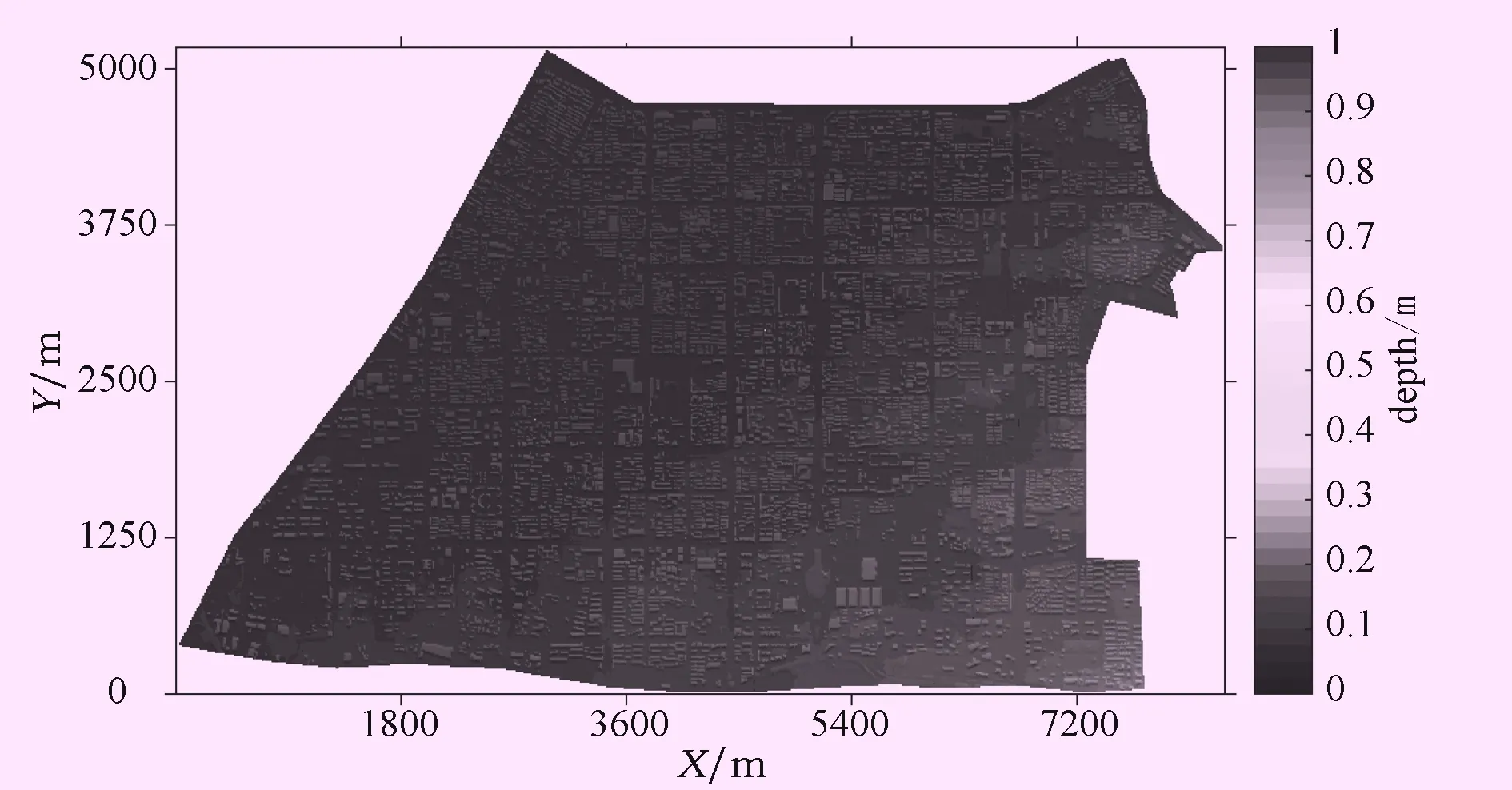

不同降雨重現期下海綿城市建設后全區域積水點分布情況見圖7~9所示。

圖7 2年一遇設計降雨下t=2.333 h時內澇模擬情況圖

圖8 20年一遇設計降雨下t=2.333 h時內澇模擬情況圖

圖9 50年一遇設計降雨下t=2.333 h時內澇模擬情況圖

對于全區域而言,2年一遇設計降雨條件下,研究區域并未出現明顯積水;20年一遇降雨條件下,全區出現約5處積水情況,但僅為Ⅱ級(輕度內澇)及以下道路積水情況,并未出現中度及以上內澇;50年一遇設計降雨條件下,全區只有13處明顯積水。由于在提高管網排水標準的前提下在區域內添加綠色措施,提高了部分區域的下滲能力,并配合管網排水,提升了小寨區域的雨水徑流控制能力。因此,在海綿改造后小寨區域的積水明顯減少。

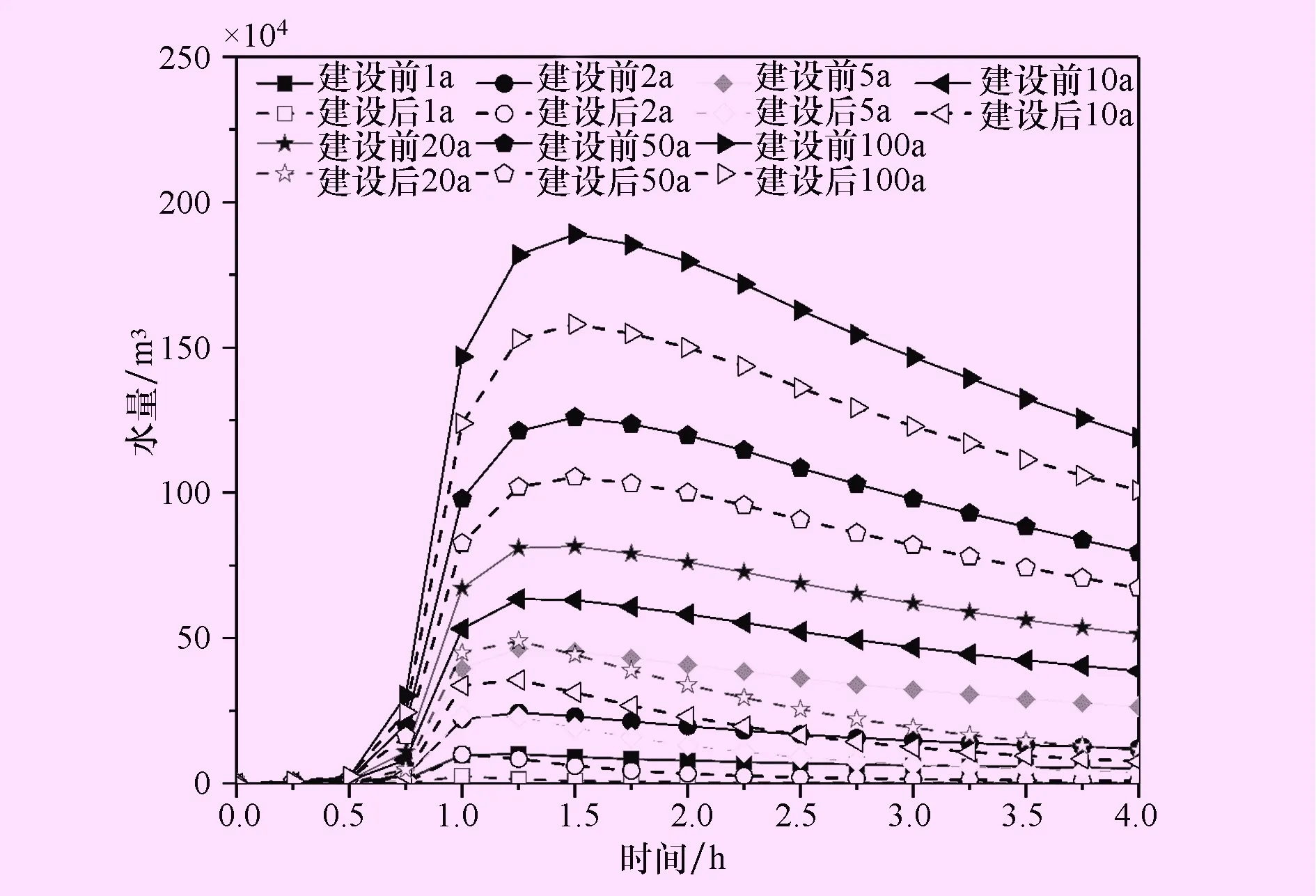

小寨老城區海綿改造前后積水水量結果如圖10所示。2、20、50 a重現期積水水量峰值分別消減62.04%、37.13%、32.43%。結果表明,海綿改造后,在各降雨重現期條件下,積水水量均有削減,但隨著降雨重現期增大,積水水量削減率逐漸減小。

圖10 不同重現期建設前后水量對比圖

4.2 污染物輸移過程模擬

城市地表污染物主要包括固體懸浮物、富營養化、耗氧物質及有毒物質。它們主要來源于:① 交通工具銹蝕產生的碎屑物質、機動車產生的廢氣、大氣干濕沉降物、輪胎和剎車摩擦產生的物質以及居民煙囪釋放的煙塵等;② 生活垃圾、樹葉、草及雜亂廢棄物的堆放,使得城市徑流中有大量的耗氧有機物(有機無毒物)。這些污染物主要分布在街道路面,因此,本次模擬假設污染物分布在街道十字路口等極易受雨水沖刷的區域,采用不同重現期(50年一遇、20年一遇、2年一遇)降雨驅動污染物輸移,污染物初始濃度均設為1 mg/L,模擬固體懸浮物等在不同工況下的輸移過程。

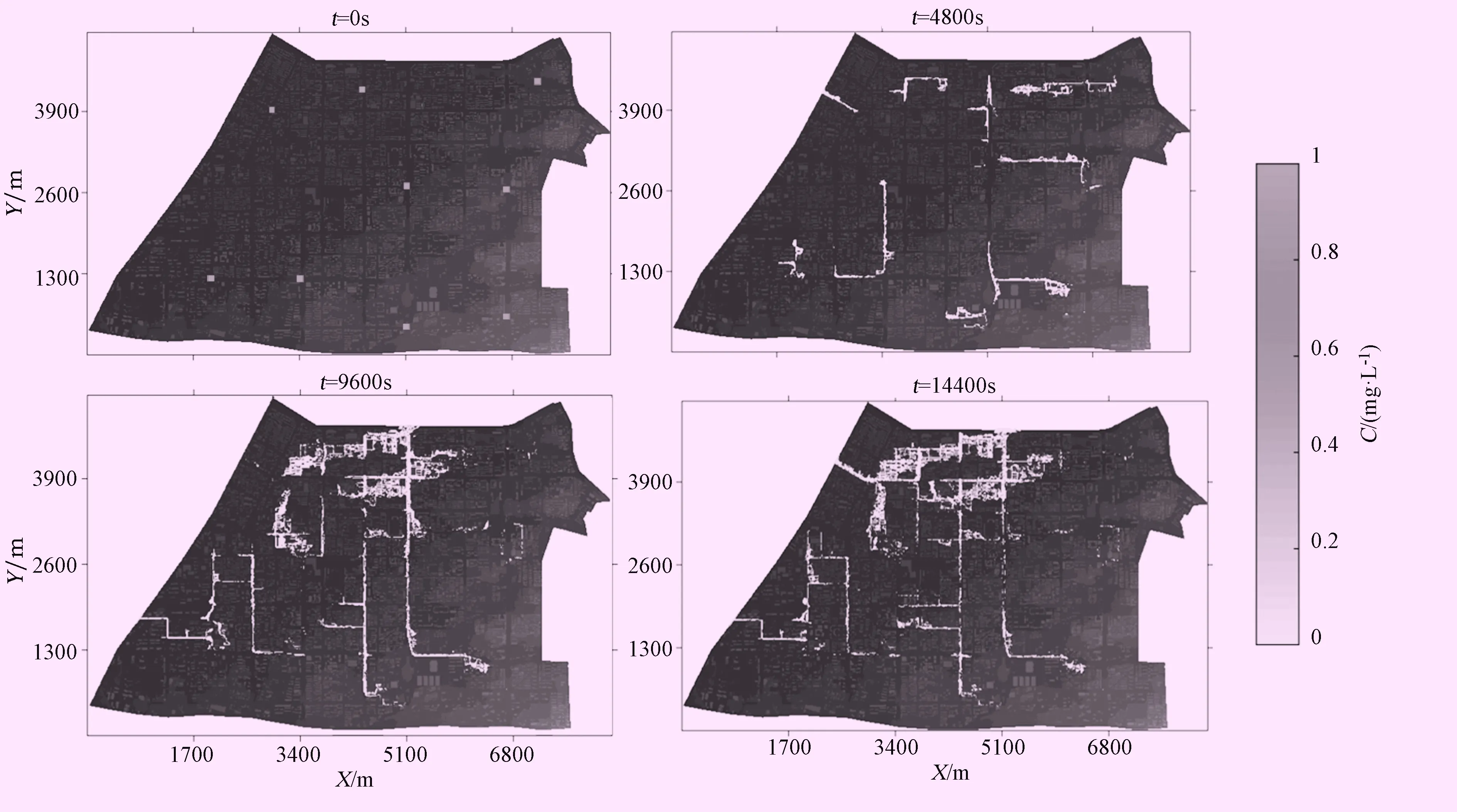

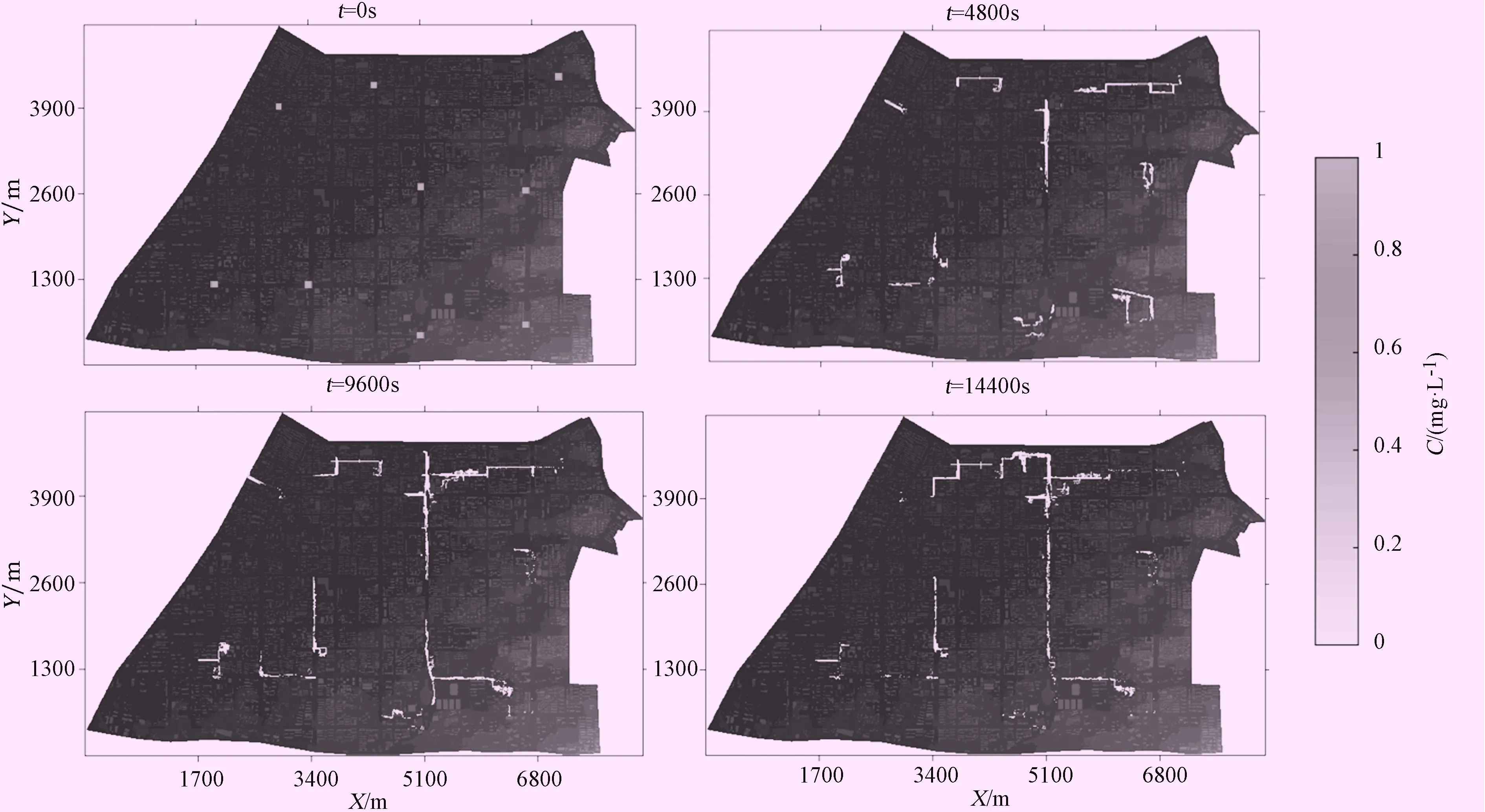

圖11~13為不同降雨重現期下,地表污染物分別在t=0、4 800、9 600、14 400 s時刻,隨降雨徑流的輸移運動情況。污染物在降雨徑流的作用下隨時間推移不斷發生輸移,污染物擴散面積逐漸增大。且由于研究區域西北地勢較低,因此在雨水徑流的運載下污染物向西北區域擴散較多。并且各個重現期下污染物擴散面積由大到小依次為:50年一遇、20年一遇、2年一遇,表明不同降雨重現期下,污染物輸移規律不同,不同的土地利用類型和地形高程的變化都對污染物輸移產生影響。

圖11 50年一遇降雨重現期污染物輸移圖

圖12 20年一遇降雨重現期污染物輸移圖

圖13 2年一遇降雨重現期污染物輸移圖

5 結 論

本文以小寨老城區為研究對象,利用二維雨洪數值模型模擬分析各重現期的降雨致澇和污染物輸移,對該老城區的污染物輸移過程以及海綿城市建設的防澇效果進行評估,得到如下結論:

(1) 海綿城市建設對于小寨區域的內澇防治有明顯效果。對于全區域而言,2、20、50 a重現期積水水量峰值分別消減62.04%、37.13%、32.43%。

(2) 模型研究分析了海綿城市建設前的污染物輸移,得到了2年、20年、50年一遇3個不同降雨重現期下污染物的詳細輸移過程,污染物在研究區域西北處擴散范圍最大;且污染物擴散面積由大到小相應降雨重現期依次為:50年一遇、20年一遇、2年一遇降雨重現期。