融入本土建筑文化的中國畫教學實踐

司徒樺

【摘要】在經濟高速發展的時代,黨中央發出了“文化強國、文化興邦、文化自信”的號召。中國畫是中華傳統文化“文脈”傳承的重要載體,匯聚了中華思想、中華智慧和獨特技法。美術課程資源不會自覺進入課程領域,它需要師生合力進行探索、開發和利用,而嶺南傳統民居的代表——“鑊耳屋”就在我們的身邊,以此為契機,我們可以充分利用發掘本地建筑文化資源,以學生為根本,以教師的主體傳承與弘揚中國傳統文化——中國畫,宣傳嶺南建筑文化的魅力。

【關鍵詞】愛國;人文景觀;嶺南建筑;鑊耳屋;中國畫;美術教學

一、在中國畫的教學中研究“鑊耳屋”的活動目的

何謂愛國?如何愛國?教師作為教學的引導者和組織者,應以學生為本,讓學生知道我國景觀文化的獨特性,帶領學生領略本土特色人文景觀資源,如,“鑊耳屋”村落;帶領學生與本土人力資源進行互動,如,本土順德水鄉畫家。與此同時,將這些教學資源引入美術課堂教學當中,并且充分利用當地文化、人力資源進行美術教育活動。讓學生樂于自主研究本土文化,由心出發,敬佩與愛戴祖國。在這一過程中,培養學生發現問題的能力、善于思考問題、積極主動地獲取知識的本領。從而讓學生成為具有獨立、合作研究能力以及創新與實踐能力,適合本土發展的綜合型人才。

二、中國畫創作意境與“鑊耳屋”特點

中國畫創作既源于生活也高于生活,意境是創作的第一要素。中國水墨畫最吸引人、最能使人欣賞的往往是畫中的干干濕濕、濃濃淡淡、黑黑白白的有趣對比。對嶺南建筑特點進行研究,并得知嶺南建筑有節奏的變化,如,“鑊耳屋”造型有國畫般的韻律感和節奏,黑白相間的線腳頗為清新亮麗。順德“鑊耳屋”村落的人間煙火味十足,讓人“觸景、生情、比興、意會、通融”勾起感情,有感而畫,有感而抒。

“鑊耳屋”作為廣府村落的古老大屋,兩側上高高聳起的“鑊耳”如同鄉村灶頭炒菜用的大鐵鑊耳朵形狀的防火墻,體現了善良的人文關懷。“鑊耳屋”的內部格局是傳統嶺南民居典型的“三間兩廊”。“三間”指的是排成一列的三間房屋,其兩側為居室,中間為廳堂。而天井兩側的房屋是“廊”。作為美術教師應該立足本土,把富有建筑特色的“鑊耳屋”作為題材,以中國畫教學創作為手段。讓學生創作時,有感而發地用具體的形象把對本土建筑的熱愛和美好愿望創作出來,把中國的東方韻味與嶺南建筑相結合,表現出嶺南建筑所包含的本質與內涵,創作出具有鄉情的中國畫作品。

三、如何在中學美術教學中融入本地建筑文化

中學生處于形成世界觀,人生觀的時期。身邊的環境與教育對塑造觀念有重大的影響。美術學習應視為是一種文化傳承,而不僅僅是一種單純的技能技巧學習,要有“文化強國、文化興邦、文化自信”的力量。“造型·表現”學習領域涉及美術課程與順德水鄉的內容,有助于學生在本土建筑文化情景中認識美術的特征、美術表現的多樣性以及美術對社會生活的獨特貢獻。對該領域進行學習,還有利于培養學生對順德優秀傳統文化的熱愛,讓學生更加理解與尊重多元文化。如,在校本課程《嶺南民居》一課中,筆者的課程設計以“鑊耳屋”為主題,貫穿中國畫表現、綜合材料運用等形式,表達嶺南的建筑文化,讓學生感受到“鑊耳屋”的建筑結構特色、中國畫的獨特技法。

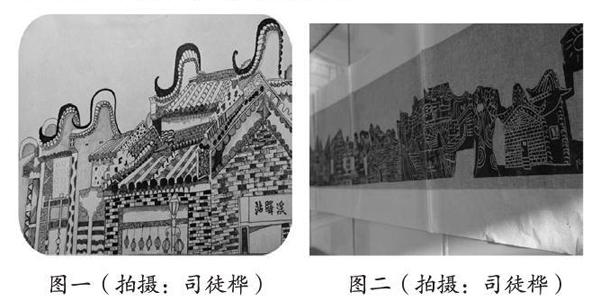

學生運用了嶺南建筑布局規律,用中國畫及點線面的方法,表現了“鑊耳”防火墻,三間兩廊等“鑊耳屋”的特色。

用多種材料、與國畫工具結合等的方式來探索藝術創作活動(圖二),讓學生知道順德“鑊耳屋”周邊的自然環境和人文環境。在表現時根據立意之所需、意像之所求,或取舍、或強調大小、或宏觀、或微觀地把立意與形式技法渾然一體表現出來。從而培養學生對生活的敏感與熱愛,以及激發學生關注身邊一切事物的興趣。進而使得學生對生活有了濃厚興趣與感情,便覺得生活中有許多東西可入畫、值得畫,而且會越畫越有興趣。

四、在中學美術教學中,用中國畫形式表達順德“鑊耳屋”具體做法

雖然本地建筑貌似一樣,但似與不似之間肯定是有區別的。此外,中國畫學習是一個漫長的過程,所以,我們應該積極探究教學方式方法,努力設計一些具體的教學程序和方法來培養學生的筆墨意識和寫生觀察能力,以能夠更好地實現美術課程的育人價值。

中國畫學習是屬于“造型·表現”學習領域的藝術造型體驗,學生可以使用中國畫工具與材料完成“造型與表現”活動,表達自身的見聞和感受。“造型·探索”學習領域的教學內容涉及各種綜合性問題,其教學方法也呈現出綜合性強、靈活度高的特點。所以,在實施融入本地建筑文化的教學活動中,可采用多種方式和手段的綜合。

(一)觀察法的應用

“鑊耳屋”根據不同主人的愛好,樣式是有所差異。所以,在觀察前,學生可以自主擬定問題大綱,如,從外形、屋檐裝飾,到內部布局及文化內涵等,鼓勵學生從不同的角度觀察同樣的風景。有的學生在觀察時發現“鑊耳屋”的墻身基底都是由花崗巖構成,但有的是兩層、三、四層。后來到圖書館翻查資料才得知是身份的區分,一般人家為兩層基石,官宦和大戶人家為三到四層。學生最后還寫了文章并配上了“鑊耳屋”的插畫在校刊上發表。這一系列的觀察寫生活動,體現了美術學科與其它學科的整合,更能提升學生們的學習能力教師組織學生們進行美育工作:實地考察,有目的、有差別地深入觀察。

(二)發現法的應用

“造型·探索”學習領域的活動內容充滿探究性,很多具體的課程都是以問題的形式作為教學活動的切入點。為了讓學生能發現問題,教師需要在課堂上把“鑊耳屋”還原,有目的地創設一些問題情景,提供使用發現法的前提。也就是說,教師需要創設一個又有助于學生探索的問題情景,激發學生的興趣,從而讓學生發現問題。在教學嶺南版八年級上冊《詩情畫意的山水畫》的第三課時,筆者拓展到了《嶺南民居——鑊耳屋》這一課。在教學時,筆者運用了學·導·練的教學模式:提出問題:“鑊耳”防火墻應該用何種筆法作為表現形式;然后通過小組討論后發現問題:要根據畫面的實際需求;對問題進行探索:古人是怎么表達居住的房屋?嶺南的建筑是怎樣的;學生進一步思考,觀察古畫得出結論:不同身份的人有不同的居住環境,古人對房屋的畫法已經有了總結。教師通過圖片引導,創作練習,以激發學生對中國畫筆墨的認識,對順德人文環境的研究,從而加強學生對家鄉的熱愛,培養學生的愛國情懷。

(三)嘗試法的應用

在“造型·表現”學習領域的許多問題并沒有“正確的答案”,或者“唯一的答案”。所以,學生的嘗試也許會得到非常豐富的和富有個性化的解決方法。那么,教師需要引導學生通過嘗試發現自己所需要的答案。盡管都是向學生教授中國畫的表現手法,但因執教年齡不同,引導手法也會不一樣。如,七年級學生喜歡用國畫白描的形式來表現“鑊耳屋”,著重表現線條的變化。八年級學生有更好的控筆能力,所以喜歡在描繪外形的基礎上更為注重墨色濃淡干濕的變化。

用中國畫的形式創作“鑊耳屋”題材,在情感上,更多地寄予對家鄉的熱愛,且在這過程中體驗親切熟悉的生活所帶來的暢快和自由。因此,教師應該從多角度發掘和認識本土文化,發展本土特色,使學生學會學習、學會生存、學會做人,讓學生在美術課中能夠設身處地、親身參與地感悟知識形成的過程,真正領略本土建筑的奇妙力量。通過以中國畫的形式學習本土建筑文化,讓學生感受到祖國是文化強國,并增強學生的文化興邦意識,使學生擁有文化自信,進一步提高學生的人文素養。

責任編輯 ?李 ?源