甲狀旁腺激素輔助老年骨質疏松性股骨轉子間骨折術后愈合效果研究

宋耀東 姚剛

近年來,我國人口日益趨向老齡化,骨質疏松性骨折的發病率也愈發提升,成為老年人群骨科疾病的常見病種之一[1-2]。其中,老年骨質疏松性股骨轉子間骨折是目前老年人群中最為常見的因骨質疏松而導致的骨折[3]。對于老年骨質疏松性轉子間骨折,其術后愈合過程也極為重要,愈合過程中骨骼發育的受損將會延遲病人骨折的康復過程。甲狀旁腺激素是鈣和磷酸鹽代謝的關鍵系統調節器,人體間歇性攝入甲狀旁腺素可對骨質產生合成代謝作用,從而有助于骨形成[4-6]。然而,目前有關于甲狀旁腺激素對骨折愈合的臨床療效仍存在爭議。為此,本文旨在借助臨床數據對比分析研究,來探討甲狀旁腺激素在輔助老年骨質疏松性股骨轉子間骨折的術后愈合過程中的作用,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 資料 選取2019年1~12月入住安徽省第二人民醫院并采用股骨近端防旋髓內釘(PFNA)內固定方式手術治療的老年骨質疏松性骨折病人60例,其中男27例,女33例,年齡61~81歲,平均 (72.98±5.26)歲。骨折時間為1~6周,其中<3周者47例,4~6周者13例。利用隨機數字表法將60例病人分為對照組和試驗組,每組30例。其中,對照組男13例,女17例,平均 (71.8±4.23)歲;試驗組男14例,女16例,平均 (72.14±4.58)歲。本研究相關內容均獲得了醫院醫學倫理委員會的批準,并經病人及家屬知情同意。

1.1.1 納入標準:(1)年齡≥60周歲,且通過X線片檢查確認骨折類型為老年骨質疏松性股骨轉子間骨折;(2)通過雙能X線骨密度儀(DXA,美國CE公司)測定骨密度(BMD)降低且T值<2.5個標準差。

1.1.2 排除標準:因類風濕性關節炎、長時間服用激素類藥物及其他原因導致的繼發性骨質疏松;合并有肝腎功能損害、嚴重心腦血管疾病以及其他影響骨代謝的內分泌系統疾病者。

1.2 方法

1.2.1 術前:2組病人都遵循診療常規進行術前相關檢查后進行手術,排除手術禁忌證。術中:2組病人麻醉滿意后,協助病人取仰臥位于牽引床上,固定患肢,會陰部放置對抗牽引柱。先C臂透視閉合復位,位置滿意后,于股骨大粗隆上方5 cm做一縱行切口長約4 cm,逐層切開并觸及股骨大粗隆頂點。以大粗隆頂點為進針點插入導針,然后開孔、擴髓,C臂機透視確定導針在髓腔內后置入PFNA主釘,行C臂機透視確定位置滿意后,將螺旋刀片打入,在骨折遠端將防螺旋釘準確鉆入,再次透視確認骨折復位及PFNA位置,位置滿意后被動活動病人的髖關節無異常沖洗并確認無明顯出血后逐層關閉傷口,根據術中情況決定是否放置引流管。

1.2.2 術后: 2組病人均采取睡硬板床的康復治療方式。此外,2組病人都進行相同的抗骨質疏松基礎治療,即口服碳酸鈣D3片600 mg/d,持續口服6個月。試驗組在對照組的基礎上每天1次行皮下甲狀旁腺激素注射20μg/次,持續輔助治療6個月。

1.2.3 觀察指標:(1)術前及術后1、3、6周,采用VAS評分法對2組病人的髖關節疼痛程度進行評分(分值越高,痛感越強);(2)術后6個月,采用Harris評分對2組病人的髖關節功能進行量化評分(評分標準:優為≥90分,良為80~89分,可為70~79分,差為<70分),優良率=(優+良)/總例數×100%)。同時對2組病人的骨折愈合時間進行比較,骨折愈合時間以臨床愈合結合復查X線片進行評定;(3)術前和術后治療6個月,分別借助DXA測定病人BMD;采用酶聯免疫法檢測病人血清中的堿性磷酸酶(ALP)和β-CTX水平;采用放射免疫法檢測骨鈣素(BGP)。

2 結果

2.1 2組病人的髖關節疼痛程度比較 手術前,2組病人的VAS評分比較差異無統計學意義(P>0.05),術后治療1、3、6周,2組VAS評分均明顯低于手術前,且試驗組降低更明顯,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 2組手術前后的VAS評分比較分,n=30)

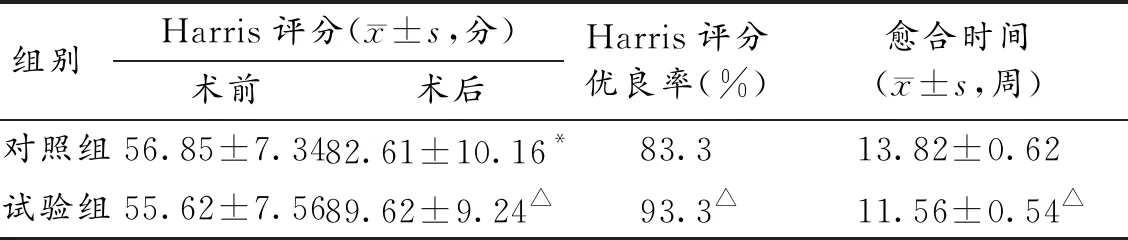

2.2 2組Harris評分、骨折愈合時間比較 試驗組在術后治療6個月后,髖關Harris評分明顯高于對照組,優良率明顯好于對照組,骨折愈合時間也短于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 2組Harris評分和骨折愈合時間比較(n=30)

2.3 2組手術前后骨代謝指標比較 2組手術治療前 BMD、ALP、β-CTX和BGP水平差異均無統計學意義(P>0.05);術后治療6個月后,2組BMD、BGP水平均較術前提高,ALP和β-CTX水平均較術前下降,且試驗組改善更為明顯(P<0.05)。見表3。

表3 2組手術前后骨代謝指標比較

3 討論

人體骨質疏松性骨折的起因是人體的骨質疏松癥,它容易使人體骨密度、骨強度大幅下降,損傷骨微結構,從而造成骨脆性的增加,極易發生骨折,其在老年人群中最為常見。目前,大量臨床研究證實,采用PFNA內固定方式治療股骨轉子間骨折具有較強的錨合力、較低的切出率,尤其適用于老年性骨質疏松性骨折。特別是此術式術后閉合復位很好地保護了骨折端的供血,有利于骨折的快速愈合,減少了骨不連、骨折延遲愈合以及內固定斷裂的風險。此外,PFNA內固定方式還具有手術創傷小、時間短、出血少、術后功能恢復更快更好、不增加畸形愈合率等優點,更加適用于老年人這一群體,因而在臨床中被廣泛應用[7-9]。

對于老年骨質疏松性股骨轉子間骨折的治療,除了采用適宜的手術方式對骨折部分進行復位外,更為關鍵的是對其骨質疏松的狀況進行輔助性修復,以降低再次發生骨折的風險[10]。由于甲狀旁腺激素的合成代謝作用,人們越來越關注它在促進骨愈合過程中的潛力,并通過試驗進行探究[11-14]。老年骨質疏松性股骨轉子間骨折是基于人體骨質疏松癥基礎上的病理性骨折,其術后的愈合過程是一個極其復雜但有序的骨組織再生過程,而這個過程與多種骨組織細胞及其因子的調控密切相關。骨組織細胞因子是一類有利于促進骨細胞生長的活性因子,它們具有調節和促進骨折愈合過程的作用,細胞因子通過影響骨細胞的分化、增殖和成熟,從而達到促進骨形成、調節骨質重建的目的。甲狀旁腺激素是骨代謝過程中調節鈣磷代謝的重要調節因子,它不僅刺激軟骨細胞增殖分化以及軟骨和纖維性骨痂形成,而且還能刺激前成骨細胞增殖、產生ALP及骨基質蛋白,促進骨形成,使纖維性骨痂轉化為骨性骨痂。與此同時,它也可以提高骨痂的生物機械性能,完善骨骼的微觀結構,提升骨骼力學強度,增加軟骨鈣化,降低骨折再次發生的風險[15-16]。甲狀旁腺素是骨形成的有力刺激劑,尤其是在再生部位。此外,丹麥學者Troels Andreassen是第一個使用甲狀旁腺素加速骨折修復的人,他的小組研究了大鼠脛骨干骨折的愈合情況,發現使用非常高劑量的甲狀旁腺激素(1-34)可以增強骨力量,改善組織學成熟度[17]。隨后,一系列相關動物實驗也均證實了甲狀旁腺素在不同物種、不同部位和不同病理條件下對骨折愈合的積極作用[18]。

本研究結果顯示,試驗組病人輔助使用甲狀旁腺激素進行術后愈合治療,病人骨關節處的痛感程度自我感覺較好。同時,骨代謝指標也均明顯優于對照組,說明甲狀旁腺激素的輔助治療可有效增加成骨細胞和ALP活性,從而促進骨生長。與此同時,試驗組病人的BMD等相關指標值也明顯優于對照組,而它們的高低直接表現了病人的骨強度特性[19],進而說明甲狀旁腺激素可通過改善骨質鈣沉積來加強骨強度,減少術后內固定移位、再骨折風險。2組病人的Harris髖關節功能評分結果說明了試驗組病人的髖關節功能恢復明顯優于對照組,說明甲狀旁腺激素可有效減輕病人臨床癥狀,加快髖關節功能恢復,有利于提升病人的生活質量。

綜上所述,對于老年骨質疏松性股骨轉子間骨折病人,輔助使用甲狀旁腺激素,可有效促進病人愈合過程中的骨鈣質沉積,加快骨折的臨床愈合,縮短臥床時間,減輕術后痛感,有效改善骨量流失和骨質疏松狀況,利于髖關節功能的早期恢復,改善病人術后患肢的功能,值得醫學臨床推廣應用。