國土空間規(guī)劃視角下的離島村莊規(guī)劃編制思路與發(fā)展探究

——以平潭綜合實驗區(qū)大練島漁限村為例

吳瀚哲

(福建省建筑設(shè)計研究院有限公司 福建福州 350001)

0 引言

近年來,“三農(nóng)”問題是我國全面建成社會主義現(xiàn)代化強國、全面建成小康社會的重要攻堅對象。根據(jù)十九大提出的鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,從國家《鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃(2018—2022年)》到福建省《關(guān)于實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實施意見》,均強調(diào)了該戰(zhàn)略的重大意義與要求。福建省內(nèi)的平潭島作為全國第五大島,素有“千礁島縣”之稱。全縣境內(nèi)主島之外有名稱的離島126個,這些島嶼上分布著各有特色的村莊。漁限村作為保護開發(fā)特色類離島村莊,依據(jù)《福建省村莊規(guī)劃編制指南(試行)》與《福建省農(nóng)村人居環(huán)境整治技術(shù)指南》,從國土空間規(guī)劃的視角,探索村莊各規(guī)劃要素的“多規(guī)合一”、產(chǎn)業(yè)振興的統(tǒng)籌引導、人居環(huán)境風貌的改善提升等內(nèi)容。為此理論與編制實踐相結(jié)合,延伸總結(jié)大多數(shù)發(fā)展相對較為落后的偏遠離島村莊,在新時期新政策下編制村莊規(guī)劃,無疑具有積極的意義。

1 平潭離島村莊的概況及特征

1.1 平潭離島分布

平潭為我國第五大島,福建省第一島。陸地總面積371 km2,主島海壇島251 km2,周邊離島分布主要為群島形式。較大的離島,例如主島西北向的嶼頭島、北部的大練與小練島、東北部的大東庠島與小庠島、南部的草嶼島與塘嶼島等,距離福建沿海陸地平均11 km。

1.2 漁限村概況

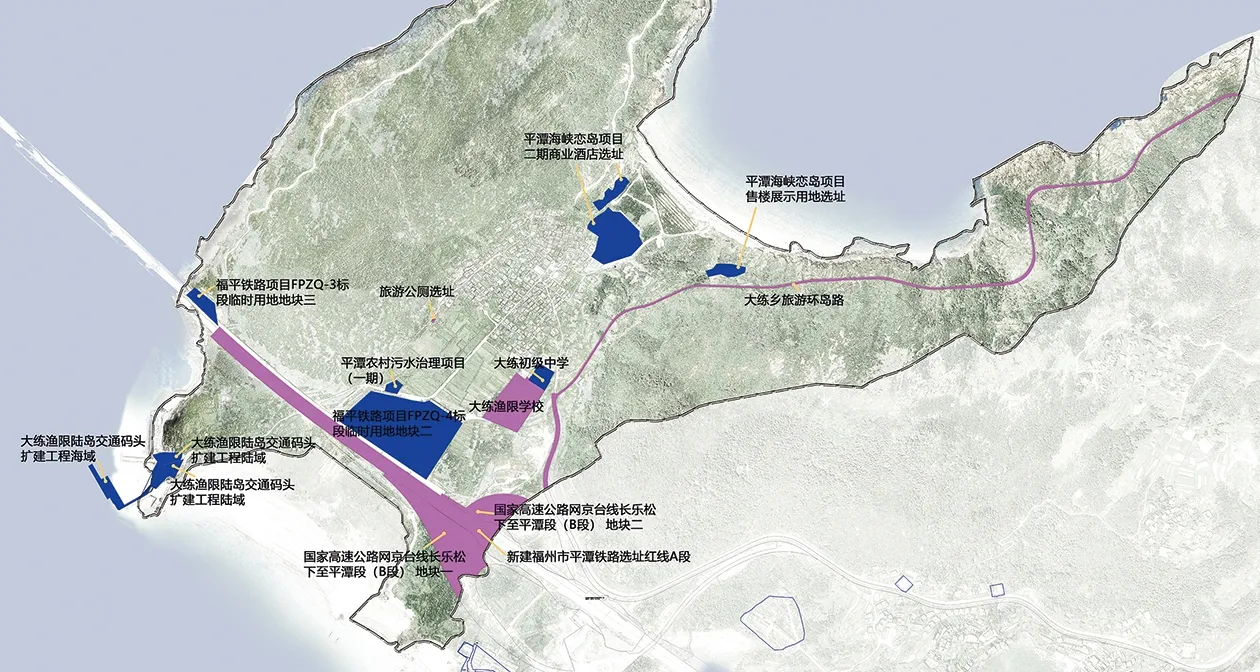

村莊位于平潭北部蘇平片區(qū)大練島內(nèi)西側(cè),戶籍人口1725人,村域面積約245.23 hm2。村莊三面環(huán)海,村域內(nèi)東西空間為山體林地,中部呈現(xiàn)谷地,南北各有一處海灣稱為前澳與后澳,村莊主要居民點坐落在中部區(qū)域,耕地圍繞居民點向南北延展。整體空間概括為“環(huán)境優(yōu)良山海間,林多田少保護地,集中建設(shè)聚落小”,如圖1所示。

圖1 大練島西側(cè)漁限村周邊環(huán)境

基于祖先的選址智慧與生產(chǎn)生活方式,整個村莊的“三生”空間數(shù)十年間變化甚微。作為平潭將來的北部門戶、大練島的橋頭堡,漁限村依托自身所處空間區(qū)位、原生態(tài)的風貌景致與淳樸的人文底蘊,借助350年來“慢更新、守形制”這種宗族集體營造的村落空間格局,結(jié)合其生活生產(chǎn)過程中展現(xiàn)出的對海島生態(tài)資源的敬畏之情,正是平潭周邊離島村莊的普遍寫照。這也使得漁限村可以作為離島地域村莊在村莊規(guī)劃編制中的一個代表。

1.3 平潭離島資源特征

海島風光、灘灣沙景、珍奇物種、海蝕地貌和山地森林等景觀特色,是大多數(shù)人們對離島的美麗憧憬。離島村莊主要資源包括以沙岬、海水、田林、山峰及古村為主的特色觀光度假旅游資源;以海生物、地質(zhì)、氣象及海洋能源為主的科普科研資源;以海防、航海探索、族群遷移及地區(qū)信仰為主的海洋文化資源。這些均是平潭離島村莊的優(yōu)勢資源特征,但不可回避的是,離島也存在明顯的劣勢與不足,主要體現(xiàn)在以下兩方面:

一是自然資源短板。主要表現(xiàn)在海島生態(tài)環(huán)境脆弱,易改造難維養(yǎng),環(huán)境承載力與韌性較差。其往往因人類活動或自然災(zāi)害造成不可逆轉(zhuǎn)的損害或退化。同時海島在地資源匱乏,導致規(guī)劃易而落地難,對比陸地建設(shè)和保護行為的成本存在較大差異。制定在地資源利用與保護的計劃,也是海島村莊可續(xù)發(fā)展的重中之重。

二是社會資源短板。其主要體現(xiàn)在村莊勞動力短缺,大量的青壯年因村莊發(fā)展的局限而外出務(wù)工,使得村莊缺少生命力,導致空心化與老齡化。并且這些海島村莊也因社會關(guān)注度不足,缺少乃至喪失了很多政策與社會機會的傾斜,使得邊緣的村莊更加沒有發(fā)展的抓手。此外,因當?shù)赝恋氐拳h(huán)境特征的簡單性,村莊經(jīng)濟產(chǎn)品大多較為單一,市場競爭力不足,村民收入受到影響。

雖然平潭離島大多村莊具有鮮明特色,區(qū)域資源具備農(nóng)業(yè)與旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ),但離島村莊的發(fā)展需要更多的資源,如人力、物力及財力成本,導致村莊難有質(zhì)與量的更新與變化。

2 國土空間規(guī)劃對離島村莊規(guī)劃編制的指導意義

以漁限村為代表的離島村莊規(guī)劃編制,可承接上級國土空間規(guī)劃確定的內(nèi)容要求與采用的技術(shù)、方法路徑,從中提取并落實對村莊規(guī)劃編制有效、有用的8個方面指導內(nèi)容。

2.1 承接本島與離島功能,明確村莊發(fā)展定位

通過充分對接上位及相關(guān)規(guī)劃,平潭是大陸唯一具有“綜合實驗區(qū)+自貿(mào)試驗區(qū)+國際旅游島”三區(qū)融合、閩臺合作與國家對外開放兩窗口政策疊加的優(yōu)勢地區(qū),是承接大陸與臺灣雙向經(jīng)濟輻射的地區(qū),更是一帶一路戰(zhàn)略的重要節(jié)點。在全國唯一的對臺綜合實驗區(qū)、全國第二個國際旅游島的框架下,大練島應(yīng)積極發(fā)展以海絲文化復(fù)興+海島養(yǎng)生養(yǎng)老旅游兩大功能的“海絲康養(yǎng)生態(tài)旅游島”。

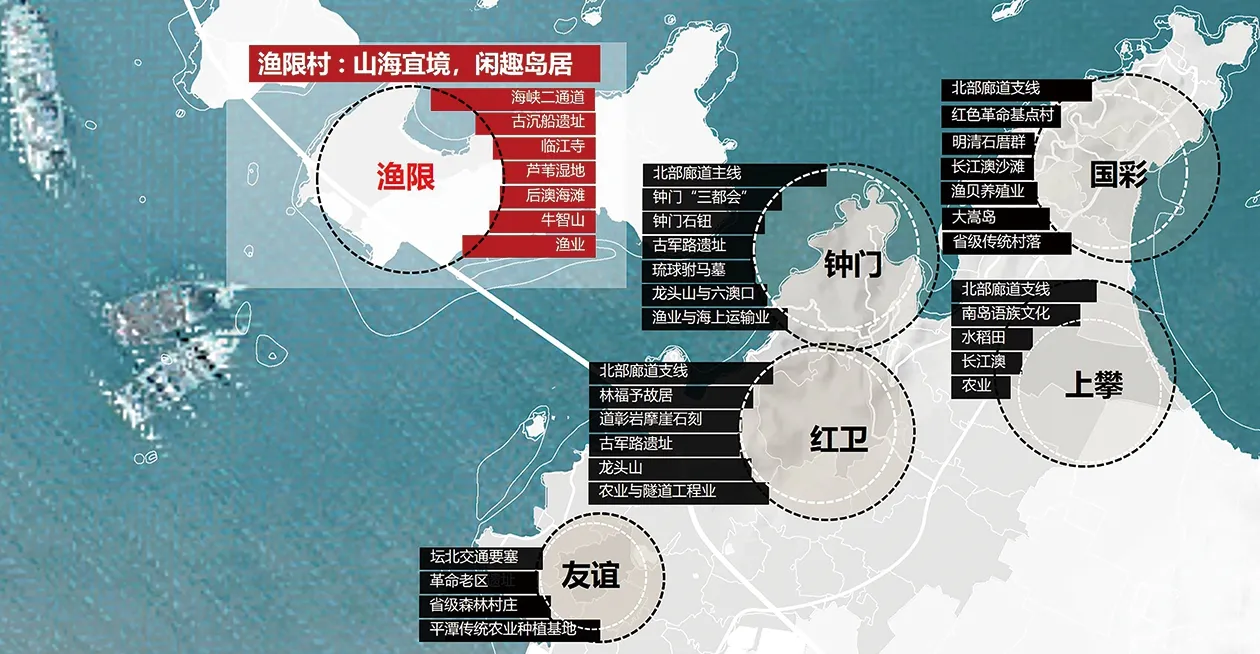

圍繞主島“一島兩窗三區(qū)”戰(zhàn)略定位與離島泛旅游概念功能,從宏觀層面,打造新時期海西濱海旅游產(chǎn)業(yè)的標桿海島特色目的地;從中觀層面,為平潭北部片區(qū)山地岸線提供新的旅游產(chǎn)品,延展旅游路線,豐富客群種類,以促進平潭島北部片區(qū)經(jīng)濟發(fā)展,平衡區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu);微觀層面,作為橋頭堡村莊,承擔前段凝聚、配套、展示等功能。發(fā)展的3個層面如圖2所示。漁限村的發(fā)展定位為:以海島旅游為特色,具有平潭傳統(tǒng)建筑風貌的海島漁村。應(yīng)主打平潭北部海島旅游服務(wù)中心驛站、海絲文化(沉船遺址)品牌村、嵐島海洋活動載體村三大功能。

2.2 從村莊所處離島區(qū)域確定村莊保護與開發(fā)格局

堅持生態(tài)優(yōu)先,保護開發(fā)的理念。對接原大練鄉(xiāng)總體規(guī)劃中,資源環(huán)境承載力分析與建設(shè)開發(fā)適宜性評價。大小練島生態(tài)保護重要與極重要區(qū)面積共1142 hm2,占大小練島面積(含周邊部分海域空間)的87.6%,大部分區(qū)域生態(tài)環(huán)境敏感性強,保護重要性高;而建設(shè)開發(fā)適宜性分析中適宜區(qū)1018 hm2,占大小練島面積(含周邊部分海域空間)的78%。綜合兩者分析,結(jié)合生態(tài)控制分區(qū),形成大小練島“岸線地質(zhì)修復(fù)、北部嚴格控制、中部生態(tài)屏障、南部集中建設(shè)”的四層由北往南平行嵌套保護開發(fā)格局[1]。

在此基礎(chǔ)上,針對漁限村細化相應(yīng)國土空間評價內(nèi)容,如圖3所示。最后確定村莊“南北雙帶,東西兩屏,特色兩核”的生態(tài)保護格局,如圖4所示。

圖3 村莊國土空間適宜性評價

圖4 村莊生態(tài)保護格局

2.3 堅持邊界管控及指標管控的底線思維

在第三次全國國土調(diào)查、土規(guī)建設(shè)用地管控分區(qū)等各相關(guān)管控要素數(shù)據(jù)的整合、梳理的底圖底數(shù)基礎(chǔ)上,通過多規(guī)合一工作,研究矛盾圖斑并制定相應(yīng)沖突處理原則。規(guī)劃落實生態(tài)保護紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界3條控制線(離島村莊涉及海域的還需要確定海域管控線)。

以底線思維確定村莊人口容量與建設(shè)空間規(guī)模。由于平潭當?shù)卣卟辉试S增加宅基地,因此離島村莊村民建設(shè)用地仍然是基于存量,做減量規(guī)劃。

2.4 為重要項目落地提供保障

規(guī)劃通過承接國土空間開發(fā)保護目標,對接平潭地區(qū)新一輪五年發(fā)展計劃,梳理地區(qū)發(fā)展建設(shè)任務(wù)。離島村莊村域內(nèi)涉及到的重大基礎(chǔ)設(shè)施項目(如平潭公鐵二用大橋、大練環(huán)島路)、重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目(主要是第三產(chǎn)業(yè),如康養(yǎng)項目)、特色公共文化服務(wù)設(shè)施項目(如沉船博物館),均應(yīng)制定可落地、可實施的用地圖斑及約束性指標,如圖5所示。在村莊規(guī)劃層面,助力村莊內(nèi)空間與指標的有效分配,注意空間形態(tài)的有序組織。

圖5 村域內(nèi)重要項目批建情況對接

2.5 優(yōu)化資源要素分配,采用彈性與剛性結(jié)合之法

村莊的發(fā)展應(yīng)營造完善的公共空間與公共服務(wù)功能。圍繞村莊中部大型宗祠建筑內(nèi)外空間,規(guī)劃如活動中心、健身場地等文體科技功能。規(guī)劃新建村委會也需要包括日常需求的醫(yī)療衛(wèi)生、文化服務(wù)、管理等功能;優(yōu)先布點“近而不進”覆蓋全境的設(shè)施布局,從給排水、電力通信設(shè)施之間或場地空間之間的避讓統(tǒng)籌方面,考慮村莊有限資源要素的分配[2]。漁限村通過村委及村民共同商議,預(yù)留1.5%建設(shè)用地共計4600 m2作為村莊發(fā)展留白用地,以應(yīng)對村莊未來自身居住、配套和旅游服務(wù)功能的落地;同時規(guī)劃優(yōu)化土地結(jié)構(gòu),將騰退用地指標供應(yīng)到服務(wù)設(shè)施與公用設(shè)施,以提升村莊品質(zhì),為生產(chǎn)生活服務(wù)。

2.6 強化生態(tài)治理修復(fù)與制定保護政策

堅持山水林田湖草生命共同體的理念、陸海統(tǒng)籌的原則。漁限村從用地整合度、生態(tài)基質(zhì)完整度、地質(zhì)土壤完整度、生態(tài)廊道連通性、耕地資源利用水平、陸地和海洋生態(tài)環(huán)境質(zhì)量等進行綜合評價,明確治理修復(fù)方向,如圖6所示。

圖6 國土綜合整治與生態(tài)修復(fù)綜合評價

村莊目前主要問題是海洋生態(tài)環(huán)境質(zhì)量較差。因近海養(yǎng)殖污染導致海水水質(zhì)變差,存在一定范圍的海岸線侵蝕和蘆葦濕地灘涂破壞情況。應(yīng)采用物理及生物的修復(fù)方法對近海養(yǎng)殖污染區(qū)進行修復(fù)。蘆葦濕地則是通過規(guī)劃公園后,發(fā)揮當?shù)卣c村民的主動性共同監(jiān)管。還可利用沙灘工程養(yǎng)護及岸線防護工程等多項措施,對侵蝕岸線進行修復(fù)。通過增施有機肥改良土壤,合理增施氮肥和鉀肥,進一步提高農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)。

2.7 重點考慮災(zāi)害應(yīng)急機制

海島村莊防災(zāi),可考慮應(yīng)急防災(zāi)與常態(tài)防相結(jié)合的方式。因海島內(nèi)部路窄房舊屋密,因在各村莊內(nèi),建議配置村民消防隊伍與應(yīng)急消防器材,消防水源可用地下水或雨水收集進行儲備。將村莊公共設(shè)施作為抗震重點防設(shè)目標,對其進行定期檢查;梳理村莊逃生通道與路徑,村莊規(guī)劃多處避難點,多位于空曠地與綠地田中,確保盡快盡短疏散與救護;加強防洪排澇及防臺風措施,按照要求對山地截洪引流渠、村內(nèi)水渠及海堤漁港場所進行改造與提升;完善防風基干林北側(cè)沙灘澳口的建設(shè);加強村莊用水用電安全,對農(nóng)村“蜘蛛網(wǎng)”進行改造以提升防災(zāi)能力。

2.8 建立規(guī)劃實施保障機制

整體秉承有據(jù)可循、依法依規(guī)辦事、動態(tài)管理、獎懲并行的措施。規(guī)劃編制成果分為管理版與村民版。村民版為宣傳圖冊,針對后澳蘆葦濕地的保護利用、北岸前澳沙灘的垃圾處理、牛智山的綠化保護、村莊用地及服務(wù)設(shè)施布點、產(chǎn)業(yè)發(fā)展計劃等村民關(guān)心的核心問題,用直白簡練的文字與圖片進行說明展示,以求做到村民清楚,基層宣傳到位的目的。同時將規(guī)劃成果制作數(shù)據(jù)庫,與管理版一并作為后續(xù)規(guī)劃銜接管理的直接依據(jù)。

3 平潭離島村莊發(fā)展的機遇與出路

以漁限為代表的離島村莊,縱使在物質(zhì)環(huán)境層面具有其特殊性短板,但仍可通過政策、外部資本及村莊自身主觀能動性進行突破發(fā)展,尋找增長極,打造自身特色,概括為以下9個方法。

3.1 提出村莊形象定位,合理尋找宣傳與推廣渠道

漁限村作為保護開發(fā)特色村莊,提出“山海宜境,閑趣島居”的形象定位(宣傳口號)。并且依托平潭公鐵大橋的通車,大練島匝道口計劃增設(shè)形象宣傳標識,并規(guī)劃一處社會停車場用地。把村莊按照地區(qū)橋頭堡、海島門面的高度進行打造。要緊緊借助跨海大橋與蘇平片區(qū)石牌洋、北部廊道等網(wǎng)絡(luò)熱點地區(qū)聯(lián)動宣傳;積極推廣“農(nóng)村數(shù)字+”等新技術(shù),將村莊優(yōu)勢特色借助網(wǎng)絡(luò)短視頻、平潭旅游官媒及其他自媒體平臺進行傳播。

3.2 重視交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),提升可達性

“離島”狹義上是指遠離大陸的島嶼,廣義上可指遠離主體發(fā)展區(qū)的獨立功能區(qū)域。因為相對隔離,“離島”與主體發(fā)展區(qū)有不同的對外聯(lián)系方式、不同的內(nèi)部交通組織[3]。

對離島村莊的發(fā)展來說,最重要的無外乎出行交通的運量與運輸方式。目前,新建平潭公鐵二用大橋?qū)㈤L嶼島、小練島、大練島與平潭本島,大練島內(nèi)設(shè)置了海島群唯一一處高速互通口,距離漁限村900 m。這一區(qū)域重大基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè),使得這個原先交通不便、配套落后的村莊迎來了新的發(fā)展機遇。很多的離島村莊并沒有這樣的條件,仍然依靠輪渡與主島或陸地進行著通勤。因此,規(guī)劃中應(yīng)重視海島輪渡碼頭與村莊主要居民點間的聯(lián)系,體現(xiàn)“公鐵港”的支撐作用,保證村道或環(huán)島路定期維養(yǎng)。組建島內(nèi)大容量公共交通,規(guī)范島嶼運營接駁車輛,在區(qū)域?qū)用娼⒈憬菘焖俚某鋈雿u方式,盡可能為本地與外地人員提供高效運輸方式。

3.3 區(qū)域差異化聯(lián)動,體現(xiàn)本村獨占亮點

在區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展不平衡的前提背景下,進一步加強本島、離島、海域之間的聯(lián)動。利用景觀資源豐富的周邊海域和離島開發(fā)作為載體,通過郵輪、游船、游艇等交通工具,開辟環(huán)島近海觀光休閑航線,形成海上旅游環(huán)。村莊差異性功能入環(huán),村與村聯(lián)動共同展示壇北文化體驗區(qū)的內(nèi)涵。發(fā)掘村莊獨占性資源,由片區(qū)政府相關(guān)部門與各村基層兩委共同協(xié)調(diào)決策,避免惡性競爭與重復(fù)建設(shè)等“零和游戲”帶來的內(nèi)耗。

反觀漁限村,積極尋找確定自身特色資源,如古沉船遺址、平潭罕見沙灘澳口蘆葦濕地、臨江寺代表的紅色革命文化以及環(huán)牛智山觀光道等。近期做好離島內(nèi)部村與村旅游的聯(lián)動;中期做好與主島海陸旅游路線之間的資源互動;遠期則基于福州東部海岸沿線區(qū)域,融入平潭與濱海新城、瑯岐島、連江縣及羅源縣的旅游路線,做海西全域旅游的“榕嵐驛站”,如圖7所示。

圖7 平潭北部蘇平片區(qū)試點村資源競合分析

3.4 保障生產(chǎn)生活必備資料,探索可再生能源的開發(fā)

因海陸交通瓶頸,離島村莊存在公用設(shè)施供給及資源回收成本高、效率低的問題。在村莊層面,需在發(fā)展中考慮太陽能路燈、光伏風力電力儲備、污水尾水無害化入田灌溉、雨水收集與景觀灌溉利用等方面的計劃。應(yīng)積極擴展試點村莊有機更新、生態(tài)設(shè)計及低成本景觀的工作[4],以減少特定資源對主島和陸地的依賴程度,增加村莊應(yīng)急能力。

3.5 摸索離島特殊財政措施,優(yōu)化陸臺合作機制

一方面,以離島為單元積極爭取政府的海島、海域?qū)m棻Wo補助資金,用于支持海島、海域自然資源和生態(tài)環(huán)境保護,促進沿海岸線和海島海域生態(tài)功能的恢復(fù)。另一方面,將年度計劃財政重點投入到海島村莊內(nèi)部,以及周邊影響大、帶動性強、具有示范效應(yīng)的陸臺服務(wù)行業(yè)、重點企業(yè)和重點項目、公共性旅游設(shè)施、交通設(shè)施的補貼及旅游活動的扶持中,并給予稅收優(yōu)惠;支持符合條件的海島在地旅游企業(yè)發(fā)行企業(yè)債券,中外、陸臺合作設(shè)立平潭旅游產(chǎn)業(yè)基金;加強與臺灣機構(gòu)、企業(yè)的合作,依托離島空間,促進兩岸共融。

3.6 塑造離島村莊特色風貌,打造村莊印象

規(guī)劃重視海島石厝傳統(tǒng)風貌的保護與活化,人居環(huán)境整治有續(xù)分期分區(qū)進行。從農(nóng)房風貌整治、環(huán)衛(wèi)治理、綠化美化、節(jié)點提升與道路提升多個方面,綜合打造海島石厝魅力村、海鄉(xiāng)旅宿品牌村、高速過境美麗視野村。平潭離島村莊仍以石頭厝為主,繼承地方建筑文化與技藝,規(guī)劃應(yīng)結(jié)合《平潭綜合實驗區(qū)危緊房改造建設(shè)工作實施方案》等政策文件,參照平潭綜合實驗區(qū)石頭厝保護、景觀風貌、污水工程等專項規(guī)劃,建筑風貌控制導則、傳統(tǒng)民居研究及通用圖則等規(guī)劃編制文件與技術(shù)標準。在對村莊建筑物、構(gòu)筑物及裝置物充分梳理研究的基礎(chǔ)上,采用以四扇厝為代表的石厝傳統(tǒng)建筑語匯,展示“石島石村”的特色。

3.7 健全村莊自治能力,發(fā)動團結(jié)群眾共同參與

漁限村常住人口490人,僅占全村人口的28%,村內(nèi)青壯年勞動力已大量流失,農(nóng)村空心化是我國鄉(xiāng)村振興道路上最大的問題。伴隨空心化的態(tài)勢,放眼海島區(qū)域,離島村莊老齡化問題也愈加嚴重。當下任務(wù),應(yīng)堅持制度化、體系化建設(shè),調(diào)動村內(nèi)與在外村民的治理積極性,村務(wù)公開、制度共定、議事共論,接受監(jiān)督,并積極推選好人代表與好事典型,促進村民互信、村委民眾同心。重視制定村規(guī)民約,為村民謀取政策福利,如鼓勵村民參與村莊建設(shè),通過投工投勞普惠村民、開展農(nóng)民職業(yè)教育、精準扶貧工作等手段,增加村民家園建設(shè)內(nèi)生動力與自我認同感[5]。

3.8 優(yōu)選農(nóng)旅文旅產(chǎn)業(yè),業(yè)態(tài)不斷自我更新迭代

漁限村村民主要從事農(nóng)漁等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),主要收入來源為種植、養(yǎng)殖等漁業(yè)生產(chǎn)。村里依山靠海,在原生經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)上,以挖掘全資源加利用全空間的方法,激活全村節(jié)點與項目深度運營的方式,制定“活山醒水、美村納客、研藝創(chuàng)收”三步走的計劃,同時借離島山水之勢活化環(huán)境資源;創(chuàng)安居之境完善村莊旅游配套,招商引資產(chǎn)業(yè)項目(康養(yǎng)及旅游特色);營多元之業(yè)延展產(chǎn)業(yè)鏈,做特色種植、體驗主題工坊與文創(chuàng)活動。從傳統(tǒng)旅游的游、購、娛到有深度有迭代的體、學、悟。發(fā)揮沉船遺址等大型IP的能量,從單一產(chǎn)業(yè)到農(nóng)、文、旅三產(chǎn)融合,形成產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目庫與分區(qū),如圖8所示。由于注重提升農(nóng)業(yè)的效率與效益,增加文化產(chǎn)業(yè)的互動與體驗,因此留下了令人難忘的標志與品牌,達到村莊集體與村民個體增收目的。

圖8 村莊產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃圖

3.9 針對保護要素,制定可操作性的專項改造與保護實施細則作為指引

針對村莊登記文物文保單位、歷史及傳統(tǒng)風貌建筑、古樹古井古碑古橋,在落實分級分類保護要求和措施的情況下,在嚴格保護的基礎(chǔ)上,進行適當活化再利用。對于保護要素及保護空間、保護計劃,應(yīng)結(jié)合村莊規(guī)劃統(tǒng)籌考慮與控制,與周邊環(huán)境要素相協(xié)調(diào)。此外,應(yīng)挖掘村莊當?shù)匚幕刭|(zhì),并加強保護,從精神方面溯源歷史,做到傳承與發(fā)揚,為村莊增加文化魂魄,塑造特色標簽。

4 結(jié)語

村莊規(guī)劃涉及領(lǐng)域?qū)I(yè)多,組織管理與基層訴求想法多樣,還考慮到產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向、人居環(huán)境整治提升等,因主觀意愿選擇與各方審美差距存在不可確定性。當這些問題放到離島內(nèi)進行討論時,難度更有增加。故文章以漁限村為例,在國土空間規(guī)劃推進落實的大背景下,對離島村莊的規(guī)劃編制特色與重要發(fā)展因素進行探索總結(jié),希望為海島(離島)村莊的規(guī)劃編制與發(fā)展提供有益的思路。