深圳布心商務大廈結構設計管理關鍵要點及控制

吳僑裕

(廣東省建筑設計研究院有限公司,廣東廣州 510010)

1 項目概況

1.1 工程概況

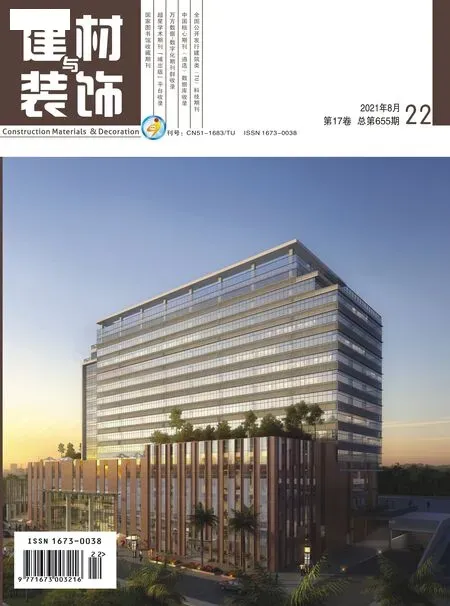

深圳布心商務大廈,位于羅湖區東曉路與鵬曉路交匯處西北側,用地面積2929m2,總建筑面積4.69萬m2。地下4層,為車庫、人防、設備用房及商業,地下室埋深17.6m;地上1棟32層一類高層公共建筑,為架空層、商業、車庫及辦公,建筑高度152m。鳥瞰圖如圖1所示。

圖1 鳥瞰圖

1.2 場地及周邊概況

場地現狀為兩棟既有7層框架,地形較平整。項目東側為深圳地鐵5號線布心站,用地紅線距離地鐵車站外墻最近距離4.4m,東南角距離地鐵布心站B出入口1.9m,東北角距離車站應急出入口0.6m,北側和西側鄰近小區道路,距離周邊多層樓房約8~14m,場地周邊環境復雜。

勘探揭露,場地內地層分布有人工填土、有機質中細砂、泥炭質黏土、中粗砂、砂質黏土、全風化混合花崗巖、強風化混合花崗巖(土、塊狀)、中風化混合花崗巖、微風化混合花崗巖,巖面起伏較大,水位埋深介于1~1.5m。

2 勘察設計階段重難點

2.1 勘探作業

根據項目開發計劃提前啟動現場勘探作業,受限于既有建筑物制約,大量常規布置的勘探點無法開鉆,為推進現場鉆探作業,結合現場情況重新調整點位布置,在舊樓內采取破除樓板給現場鉆探創造便利條件,通過上述措施按時完成現場勘探任務,后續同步按開發計劃順利開展基坑支護及結構設計工作。

2.2 結構體系

早期建筑方案按43層(高201m)考慮,結構體系采用框架—核心筒結構,核心筒采用鋼筋混凝土筒體,筒外框架部分考慮三種方案“鋼管混凝土柱結構、混凝土柱結構、疊合柱結構”,對比分析結果如表1所示,鋼管混凝土柱的位移角不滿足規范要求,考慮施工便利性選用混凝土柱結構。

表1 塔樓結構體系比選

后期因控規指標要求建筑方案調整為32層(高152m),結構高度作相應調整,結構體系按原方案維持不變;另因日照因素,建筑切除塔樓西南角11層以上體塊,結構在11層位置做局部轉換,轉換采用桁架形式。塔樓11層(轉換層)結構布置平面如圖2所示。

圖2 11層(轉換層)結構布置

2.3 基礎選型

本項目場地緊貼地鐵,周邊有大量舊建筑物,場地內也有舊基礎,對施工降水、震動及噪聲有嚴格要求,塔樓及純地下室基礎選型分析如表2、表3所示,塔樓采用旋挖灌注樁基礎,純地下室采用獨立基礎+巖石錨桿。

表2 塔樓基礎選型

表3 純地下室基礎選型

2.4 基坑支護

支護方案:采用“地連墻+鋼筋混凝土支撐”方案,地連墻厚0.8m,東側靠近地鐵圍護段墻厚1m。為方便塔樓核心筒結構施工,鋼筋混凝土支撐平面布置采用橢圓環撐,豎向采用三道鋼筋混凝土支撐;另外現場施工作業面狹小,在基坑頂架設棧橋擴大施工場地,圍護結構冠梁與棧橋梁板結構頂面平齊連接,兼作第一道內支撐。

成槽措施:場地存在中砂(或粗砂)及軟土層,在施工地連墻過程中為防止成槽塌孔,在基坑內、外側貼著地連墻位置各打一排攪拌樁或旋噴樁,穿越砂土層不小于2m,且在地連墻施工前施工。

拆撐原則:項目采用環撐內支撐,每道支撐需同一階段澆筑,同一階段拆除,不可分割使用。二、三道支撐拆除前要求已施工的地下室結構下部鄰近的樓板混凝土強度達到設計強度的80%。

監測監控:為保證基坑自身及周邊地鐵的穩定和安全,在基坑施工過程中,對基坑和地鐵隧道進行全程監測監控。根據監測數據了解基坑和地鐵安全狀態,判斷支護設計是否合理、施工方法和工藝是否可行,同時監測周邊建(構)筑區的變形和安全,如圖3所示。

圖3 基坑平面

3 現場施工階段重難點

由于交通疏解及場地狹小等因素,項目施工進展緩慢,采用半逆作法方案解決,南側純地下室結構柱子和基坑立柱結合使用,地面結構板先施工可投入使用,緩解工程進度壓力。

塔樓灌注樁直徑1.8~3.1m,樁基在地面成孔,由于場地有砂層及軟土層,出現塌孔現象,成孔前采用攪拌樁措施加固砂層、軟土土體;對于未采取措施加固土體的大直徑樁身,抽芯檢測出現大量夾渣層,采用高壓水泥漿進行洗樁加固處理。

4 結論

本文介紹老城區更新項目結構管理情況,從項目管理角度提出重點關注老城區更新項目的勘探作業、結構體系、基礎選型、基坑支護及現場施工配合,為項目順利實施提供技術支撐,可為同類項目設計及管理工作提供參考。