從解答人類(lèi)社會(huì)生態(tài)的十大難題論中國(guó)的自信(二)

吳安心

第六大難題是執(zhí)政權(quán)力分配與保障制度的建設(shè)——從臣權(quán)制約到皇權(quán)制約制度的構(gòu)建

防止權(quán)力獨(dú)裁一直是統(tǒng)治階層長(zhǎng)期反復(fù)出現(xiàn)并滋生政權(quán)不安定的主要因素之一,因此圍繞君臣權(quán)力的分配構(gòu)架歷經(jīng)朝代的更替而不斷改良:君王獨(dú)裁導(dǎo)致暴政、息政亡政;臣子獨(dú)裁導(dǎo)致以下犯上、顛覆朝政。

中國(guó)歷代朝政在安邦定國(guó)、政權(quán)分立制度建設(shè)上多有創(chuàng)造性舉措,絕大多數(shù)情況下一直采用官僚(精英)民主政體的格局——大臣民主議政,然后君王集中決斷,具有民主集中制的初步內(nèi)涵。

實(shí)際上當(dāng)下世界政體的三權(quán)分立構(gòu)架,其演進(jìn)過(guò)程經(jīng)歷了從臣權(quán)分享制約制到皇權(quán)分享制約制的遞進(jìn)。

我們首先從臣權(quán)分享制約制的創(chuàng)建說(shuō)起。

楚國(guó)(公元前1115年—公元前223年)是先秦時(shí)期位于長(zhǎng)江流域的諸侯國(guó),國(guó)君為羋姓、熊氏。周成王時(shí)期,封楚人首領(lǐng)熊繹為子爵,建立楚國(guó)。

楚國(guó)在周文王、武王時(shí)候開(kāi)始崛起,奄有江漢,史稱(chēng)“大啟群蠻”。前704年,熊通僭越稱(chēng)王,是為楚武王。楚成王時(shí),楚國(guó)在令尹子文的治理下更顯強(qiáng)盛。楚莊王時(shí),任用虞邱子、孫叔敖等賢臣,問(wèn)鼎中原、在邲之戰(zhàn)大敗晉國(guó)而稱(chēng)霸,開(kāi)創(chuàng)春秋時(shí)期楚國(guó)最鼎盛的時(shí)代。進(jìn)入戰(zhàn)國(guó),楚悼王任用吳起變法,一時(shí)間兵強(qiáng)馬壯,初露稱(chēng)雄之勢(shì)。楚宣王、楚威王時(shí)期,疆土西起大巴山、巫山、武陵山,東至大海,南起南嶺,北至今河南中部、安徽和江蘇北部、陜西東南部、山東西南部,幅員廣闊。楚國(guó)至此進(jìn)入了最鼎盛時(shí)期。

楚王在行政策略上采用“君王授權(quán),賢能主政,世族分治”的方式:中央層面——楚自從春秋時(shí)期設(shè)置令尹之官,令尹就“執(zhí)一國(guó)之柄”,“在上位,以率萬(wàn)民”。歷春秋至戰(zhàn)國(guó),令尹對(duì)內(nèi)執(zhí)國(guó)事、對(duì)外主戰(zhàn)爭(zhēng),總攬大權(quán)于一身,其權(quán)勢(shì)經(jīng)久不衰。戰(zhàn)國(guó)時(shí)期,楚國(guó)的公子執(zhí)政,逐漸衰落,而以昭、屈、景三大家族為主干的世族執(zhí)政卻發(fā)展起來(lái)。戰(zhàn)國(guó)時(shí)期,楚國(guó)組成了以昭、屈、景三大族為主干的分權(quán)執(zhí)政集團(tuán)。地方層面——春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期楚國(guó)地方設(shè)置郡縣政權(quán)組織形式,楚縣是最早的縣級(jí)行政區(qū)域。楚國(guó)設(shè)尹治縣,縣尹由楚王派遣,并非世襲,這意味著中國(guó)古代官僚制的萌芽。戰(zhàn)國(guó)時(shí)期楚國(guó)的郡沒(méi)有行政職能,沒(méi)有形成郡統(tǒng)轄縣的地方政權(quán)組織。但郡、縣兩種形式的組織,則為秦朝郡縣相轄的地方政治組織形式的產(chǎn)生開(kāi)了先河。郡縣之下設(shè)有鄉(xiāng)、州、社、里等基層組織。

時(shí)間演進(jìn)到公元581年-618年的隋朝,臣權(quán)分立制約機(jī)制——三省六部制正式形成,并為后續(xù)王朝所采用沿襲。它對(duì)于掌管中央政令和政策的制定、審核與貫徹執(zhí)行等臣權(quán)進(jìn)行分權(quán)制約,進(jìn)行合理化、制度化的建構(gòu)。當(dāng)然各個(gè)不同時(shí)期的統(tǒng)治者做過(guò)一些有利于加強(qiáng)中央集權(quán)的調(diào)整和補(bǔ)充。(三省六部制:是中國(guó)古代封建社會(huì)一套組織嚴(yán)密的中央官制。它確立于隋朝,此后一直到清末,六部制基本沿襲未改。三省指中書(shū)省、門(mén)下省、尚書(shū)省,六部指尚書(shū)省下屬的吏部、戶部、禮部、兵部、刑部、工部。每部各轄四司,共為二十四司。)

盡管中國(guó)的封建社會(huì)最終未能從臣權(quán)分享制約制跨越到皇權(quán)分享制約制的遞進(jìn),但是隋朝這種權(quán)力分立的原理與模式,對(duì)于之后的君權(quán)分權(quán)制約機(jī)制的誕生,不啻為一種借鑒。

現(xiàn)代三權(quán)分立的理念最早由誰(shuí)提出來(lái)的呢?有文獻(xiàn)說(shuō),三權(quán)分立思想最早可追溯到古希臘,從亞里士多德著名的政體三要素論 (議事、行政、審判)到波里比阿發(fā)展這一思想提出權(quán)力制衡的觀點(diǎn)等,都為三權(quán)分立學(xué)說(shuō)奠定了理論基礎(chǔ),而約翰·洛克的三權(quán)分立理論則是孟德斯鳩三權(quán)分立學(xué)說(shuō)的直接理論來(lái)源。英國(guó)是世界資本主義的搖籃,也是分權(quán)政體的故鄉(xiāng)。洛克第一次提出近代分權(quán)學(xué)說(shuō),他系統(tǒng)闡述了資產(chǎn)階級(jí)國(guó)家分權(quán)理論,并對(duì)政體作了經(jīng)典性論述。他將國(guó)家權(quán)力分為立法權(quán)、行政權(quán)和外交權(quán),極力主張立法權(quán)和行政權(quán)的分立和相互制約,并認(rèn)為這是防止國(guó)家權(quán)力腐敗、保障合理健康的社會(huì)秩序的最重要的手段。按照洛克的分權(quán)理論和制衡思想建立起來(lái)的英國(guó)君主立憲制度,使英國(guó)獲得迅速發(fā)展。這套政治體制和權(quán)力體制及運(yùn)行機(jī)制成為孟德斯鳩三權(quán)分立學(xué)說(shuō)的實(shí)踐來(lái)源。在《論法的精神》一書(shū)中,他以英國(guó)政體為原型,在洛克分權(quán)理論的基礎(chǔ)上進(jìn)一步發(fā)展,第一次系統(tǒng)闡釋和論證了三權(quán)分立的資本主義憲政原則。

我們姑且不去討論誰(shuí)影響誰(shuí),誰(shuí)借鑒誰(shuí)的問(wèn)題,只需要看看各自獨(dú)立建構(gòu)這種政體模式的創(chuàng)造性、時(shí)間性和平行性。

隋朝三省六部制中的三省職權(quán)的牽制與監(jiān)督和孟德斯鳩的三權(quán)制約之間最根本的不同在于,前者是臣權(quán)分離,后者是皇權(quán)分享,但原理如出一轍。這不能不說(shuō)明,中華民族在制度文明上創(chuàng)造力與貢獻(xiàn)不遜于其他任何民族。

隋朝結(jié)束南北朝時(shí)期近兩百年的分裂,施行三省六部制,創(chuàng)立科舉制,對(duì)國(guó)家管理體制進(jìn)行了創(chuàng)造性改革,對(duì)后世產(chǎn)生了巨大而深遠(yuǎn)的影響。

在未來(lái)的全球化進(jìn)程中,人類(lèi)對(duì)于執(zhí)政權(quán)力分配制度的建設(shè)還需要進(jìn)一步改革,一定要延伸出“國(guó)家之間權(quán)力的制約”制度的構(gòu)建。如今人們已經(jīng)意識(shí)到在人類(lèi)共同擁有和居住的唯一的地球村上,各個(gè)國(guó)家與地區(qū)的生存權(quán)、發(fā)展權(quán)、環(huán)境生態(tài)影響效應(yīng)正在日益突出和關(guān)聯(lián),如果國(guó)際社會(huì)沒(méi)有國(guó)家間的權(quán)力制約機(jī)制,將來(lái)或會(huì)導(dǎo)致人類(lèi)社會(huì)的崩潰。

我們堅(jiān)信,未來(lái)人類(lèi)在權(quán)力制約的體制構(gòu)建的側(cè)重點(diǎn),將是如何形成行之有效的“國(guó)家間權(quán)力制約機(jī)制”,這也是我們年輕一代人所必須思考和創(chuàng)新的命題。

第七大難題是如何確立社會(huì)群體利益優(yōu)先順序的原則即執(zhí)政為誰(shuí)的問(wèn)題

人類(lèi)采用社群生活方式,就涉及權(quán)與利的分配和保障問(wèn)題。當(dāng)個(gè)體與個(gè)體、個(gè)體與集體、集團(tuán)之間利益紛爭(zhēng)時(shí),如何確立社會(huì)群體利益優(yōu)先順序的原則,就成為所有立法、執(zhí)法的判據(jù)基礎(chǔ),也是建立監(jiān)督制約機(jī)制的基礎(chǔ)。

第一涉及皇權(quán)與臣權(quán)的原則——就有“受命于天”“朕即國(guó)家”“朕即法令” “金口玉言”,就有了“君要臣死不得不死,父要子亡不得不亡”等一系列理念。

第二涉及官權(quán)與民權(quán)的原則——就衍生出法治與人治的矛盾,“法自權(quán)出”與“權(quán)自法出”的矛盾,官的權(quán)威與法的權(quán)威之間的矛盾。就有了“官官相護(hù)”“權(quán)大于法”“天下衙門(mén)朝南開(kāi),有理沒(méi)錢(qián)莫進(jìn)來(lái)”等一系列亂象。

第三涉及公權(quán)與私權(quán)的原則——就有了“天下為公”與“ 私有財(cái)產(chǎn)神圣不可侵犯”即“天下為私”的執(zhí)法分歧。

人類(lèi)法律演進(jìn)的過(guò)程遞進(jìn)次序是:民權(quán)行為的規(guī)范性——臣權(quán)行為的規(guī)范性——皇權(quán)行為的規(guī)范性。歷經(jīng)“刑不上大夫”“王子犯法與庶民同罪”到“法律面前人人平等”的過(guò)程。

在涉及社群權(quán)與利的制度構(gòu)架問(wèn)題時(shí),不僅要有分配的原則,還要有保障的機(jī)制。在人類(lèi)社會(huì)演進(jìn)的過(guò)程中,人們側(cè)重點(diǎn)關(guān)注分配原則的合理性和公正性,而對(duì)于在實(shí)踐過(guò)程中確保這種分配原則得以公正落實(shí)的保障機(jī)制,沒(méi)有提出合理的制約制度,所采取的措施方法沒(méi)有提升到應(yīng)有的水平。出現(xiàn)立法多、執(zhí)法多、監(jiān)督弱的局面,未能達(dá)到“分配機(jī)制”與“保障機(jī)制”并行的合理架構(gòu),這就成為人類(lèi)社會(huì)行為長(zhǎng)期出現(xiàn)“有法不依、執(zhí)法不嚴(yán)”的困局。

如何形成“民權(quán)監(jiān)督”“臣權(quán)監(jiān)督”“皇權(quán)監(jiān)督”的制約體制,可以說(shuō)至今仍然是人類(lèi)社會(huì)最大的難題。

回溯中國(guó)法治體制的建設(shè)歷程,歷史事實(shí)清晰地告訴我們,中國(guó)是一個(gè)法治的國(guó)家,只是一個(gè)沒(méi)有制約機(jī)制或者缺少完善制約機(jī)制的法治國(guó)家!這也是我們不認(rèn)同許多法學(xué)界和社科學(xué)界人士所共識(shí)的“中國(guó)是一個(gè)人治國(guó)度”的說(shuō)法。

從商朝的《湯刑》,周朝的“周公制禮”《尚書(shū)·呂刑》,春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期李悝的《法經(jīng)》、楚國(guó)的《雞次之典》、秦國(guó)的《秦律》,漢朝的《漢律六十章》,唐朝的《貞觀律》,明朝的《大明律》,清朝的《大清刑律》,到近代的《中華民國(guó)臨時(shí)約法》《中華民國(guó)憲法》,以及現(xiàn)代的《中華人民共和國(guó)憲法》,可以說(shuō)中國(guó)的法制建設(shè)實(shí)現(xiàn)了從民權(quán)(百姓大眾)行為的規(guī)范性到臣權(quán)(官員)行為的規(guī)范性再到皇權(quán)(國(guó)家最高領(lǐng)導(dǎo)人)行為的規(guī)范性,歷經(jīng)了逐步充實(shí)和豐富內(nèi)涵的過(guò)程。

然而遺憾的是,中國(guó)歷史上關(guān)于“權(quán)力制約論”“執(zhí)法監(jiān)督條律”等層面的建言與治策總體上比較薄弱,在保障機(jī)制上沒(méi)有明確的理論探討與杰出的實(shí)踐嘗試。世界上分權(quán)制約的理論與實(shí)踐也是到17、18世紀(jì)歐美資產(chǎn)階級(jí)革命時(shí)期才產(chǎn)生的。

但在涉及公權(quán)與私權(quán)的優(yōu)先原則時(shí),中國(guó)與西方世界的理念上存在本質(zhì)上的差異,這也是基于東方文化長(zhǎng)期形成的意識(shí)與理念所造成的。

西漢《禮記·禮運(yùn)》上說(shuō):“大道之行也,天下為公,選賢與能,講信修睦。故人不獨(dú)親其親,不獨(dú)子其子,使老有所終,壯有所用,幼有所長(zhǎng),矜寡孤獨(dú)廢疾者皆有所養(yǎng),男有分,女有歸。貨惡其棄于地也,不必藏于己;力惡其不出于身也,不必為己。是故謀閉而不興,盜竊亂賊而不作,故外戶而不閉,是謂大同。”原意是天下是公眾的,它所倡導(dǎo)的是關(guān)心他人、扶危濟(jì)困,“老吾老以及人之老”“幼吾幼以及人之幼”;追求平等、公正,視公共利益高于一切。它的最高境界是在義利相矛盾、相沖突的情況下,以“義”為重,“先義后利”乃至“公而忘私”“大公無(wú)私”的自我犧牲。“天下為公”一直是中華民族傳統(tǒng)美德的重要規(guī)范,既是個(gè)人修養(yǎng)之要,也是社會(huì)公德的最高原則,還是一種美好社會(huì)的政治理想。

以“天下為公”為出發(fā)點(diǎn),少數(shù)人必須服從多數(shù)人的利益價(jià)值取向和優(yōu)先原則,這是執(zhí)政的民意基礎(chǔ),也是防止少數(shù)人利益綁架公共權(quán)力的立法基礎(chǔ)和權(quán)力基礎(chǔ)。

那么西方世界的觀點(diǎn)又是如何呢?美國(guó)1787 年憲法確立了以“主權(quán)在民”為宗旨,以代議制為基礎(chǔ)的共和體制,并同時(shí)建立了另外兩項(xiàng)重要而獨(dú)特的憲政原則:聯(lián)邦政府內(nèi)的立法、司法和行政三權(quán)分立,相互制衡;聯(lián)邦與州政府權(quán)力分割。由此延伸執(zhí)法的基礎(chǔ)是“天下為私”:在資本主義國(guó)家,奉行的是私有財(cái)產(chǎn)神圣不可侵犯的原則。

在不同的國(guó)家里,對(duì)作為財(cái)產(chǎn)權(quán)客體的財(cái)物種類(lèi)的限制也不同。在資本主義國(guó)家,除已宣布為國(guó)有的財(cái)產(chǎn)外,幾乎所有的財(cái)物都可作為私人財(cái)產(chǎn)權(quán)的客體。

如此,在涉及公權(quán)與私權(quán)的執(zhí)法保護(hù)優(yōu)先原則上,就出現(xiàn)了東西方的根本差異,是“天下為公”還是“天下為私”,一直是各種政體爭(zhēng)執(zhí)不休的焦點(diǎn)。

當(dāng)公權(quán)與私權(quán)出現(xiàn)矛盾沖突時(shí),維護(hù)公共權(quán)利優(yōu)先,考量絕大多數(shù)人的意志,這是以民意為基礎(chǔ);維護(hù)個(gè)人利益,考量基本人權(quán)為優(yōu)先原則,是基于人人平等的理念出發(fā),延伸出個(gè)人私利優(yōu)先的原則,這是以法律為基礎(chǔ)。

這兩種原則都存在各自的優(yōu)點(diǎn)和缺陷。比如,民主政治制度講求均權(quán),這樣不利于社會(huì)公共利益平臺(tái)的建設(shè),西方國(guó)家現(xiàn)在常常出現(xiàn)一些極端的問(wèn)題。例如修一個(gè)公共平臺(tái)的工程,但只要有個(gè)別人不出讓土地,再好的項(xiàng)目也搞不成,在私有財(cái)產(chǎn)神圣不可侵犯的庇護(hù)下,個(gè)人私利反噬了大多數(shù)人的公共利益。

均權(quán)制的弊端會(huì)出現(xiàn)以小搏大的局面,當(dāng)議事時(shí),容易形成一票否決制。尤其面臨公共利益與個(gè)體利益沖突時(shí),少數(shù)個(gè)體利益可以綁架絕大多數(shù)人的利益,出現(xiàn)多數(shù)服從少數(shù)的局面。

而天下為公的執(zhí)法原則,常常也會(huì)出現(xiàn)以公共利益為考量,過(guò)度侵害個(gè)人權(quán)利,使得弱勢(shì)群體的基本合法權(quán)利得不到保障。尤其是在權(quán)力得不到有效監(jiān)督和制約的情況下,經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)肆意妄為的暴力執(zhí)法和違反基本人權(quán)的行為。

當(dāng)然,西方“主權(quán)在民” 與中國(guó)“天下為公”的理念差異還在于,前者側(cè)重在權(quán)力的產(chǎn)生認(rèn)定,后者則側(cè)重于權(quán)力的使用對(duì)象。

那么,究竟是“天下為公”還是“天下為私”?怎樣確立社會(huì)群體利益優(yōu)先順序原則更加符合人類(lèi)社會(huì)發(fā)展的需要,更加符合人類(lèi)社會(huì)發(fā)展的規(guī)律呢?

這就要看人類(lèi)最終追求的未來(lái)社會(huì)形態(tài)將是一個(gè)什么樣的模式。

當(dāng)今世界正處于大發(fā)展大變革大調(diào)整的關(guān)鍵時(shí)期,人類(lèi)命運(yùn)亟需找尋克服弱肉強(qiáng)食、超越對(duì)抗博弈、反對(duì)封閉隔閡、消融天下為私的醒世良方。習(xí)近平主席在聯(lián)合國(guó)日內(nèi)瓦總部的演講指出,未來(lái)發(fā)展方向的中國(guó)方案是“構(gòu)建人類(lèi)命運(yùn)共同體,實(shí)現(xiàn)共贏共享”。人類(lèi)共享世界,命運(yùn)休戚與共,構(gòu)建人類(lèi)命運(yùn)共同體將引領(lǐng)人類(lèi)社會(huì)走出迷茫和困惑,攜手努力建設(shè)一個(gè)持久和平、普遍安全、開(kāi)放包容、共同繁榮、清潔美麗的世界。

顯然,一個(gè)文明進(jìn)步的社會(huì)生態(tài),公權(quán)與私權(quán)比例一定是達(dá)到了合理化的閾值。社會(huì)發(fā)展越好所呈現(xiàn)的生態(tài),就是衣食住行的共享平臺(tái)越來(lái)越多的生態(tài),社會(huì)福利保障體系越來(lái)越完善和強(qiáng)大的生態(tài)。比如,我們的醫(yī)療保險(xiǎn)制度能不能解決資源共享問(wèn)題?退休金待遇能不能解決公共資源分配問(wèn)題?公園開(kāi)放政策是不是共享平臺(tái)?“鐵公基”建設(shè)是不是公共共享平臺(tái)?

當(dāng)一個(gè)地區(qū)處于落后狀態(tài),發(fā)展、提升、進(jìn)步需要優(yōu)先考慮時(shí),若過(guò)度強(qiáng)調(diào)私權(quán),一定會(huì)形成公共建設(shè)的強(qiáng)大阻力,有時(shí)候會(huì)因此錯(cuò)失發(fā)展的機(jī)遇,極大困擾和妨害絕大多數(shù)人的利益與生存權(quán)利。

“天下為公”的道德倫理思想,是中華民族傳統(tǒng)美德中的一個(gè)重要組成部分。孫中山所倡導(dǎo)的三民主義,意思就是民有、民治、民享,就是國(guó)家是人民所共有,政治是人民所共管,利益是人民所共享,濃縮為“天下為公”。馬克思主義的科學(xué)社會(huì)主義、共產(chǎn)主義思想,無(wú)疑也是在繼承包括“天下為公”在內(nèi)的人類(lèi)優(yōu)秀思想文化成果的基礎(chǔ)上提出來(lái)的。

如果在未來(lái)的法律實(shí)踐中,設(shè)立私權(quán)的基本底線,在兼顧私權(quán)底線不可逾越的基礎(chǔ)上,以公權(quán)為執(zhí)政的主要執(zhí)政考量,才能形成共生和諧的人際格局。

當(dāng)然,在未來(lái)中國(guó)社會(huì)走向更加健康的秩序時(shí),其執(zhí)政與執(zhí)法涉及三個(gè)大層面的把握:其一是剛性執(zhí)法,為保障公權(quán)和國(guó)家憲法實(shí)踐保駕護(hù)航;其二是柔性執(zhí)法,為引導(dǎo)“公序良俗”的和諧社會(huì)形成與安定生活的穩(wěn)定局面,進(jìn)行因地制宜、因時(shí)制宜、因事制宜的判罰原則;其三是風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防,為培養(yǎng)具有法治觀念、遵紀(jì)守法的公民,預(yù)防新形態(tài)的犯罪行為所進(jìn)行的風(fēng)險(xiǎn)性預(yù)防舉措和理論研究。預(yù)防為先(普法教育、入教入社、案例警示)、疏導(dǎo)為次(現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法、公開(kāi)辦案、群眾參與)、懲治保底(嚴(yán)格執(zhí)法、公正執(zhí)法、精準(zhǔn)執(zhí)法),涉及公權(quán)要重法,涉及民權(quán)要量情。

未來(lái),法律演進(jìn)過(guò)程的遞進(jìn)次序?qū)⒁烂駲?quán)行為的規(guī)范性——臣權(quán)行為的規(guī)范性——皇權(quán)行為的規(guī)范性逐步得到實(shí)施。但人類(lèi)目前面臨一個(gè)更大的挑戰(zhàn)——“法律面前國(guó)國(guó)平等”。如何進(jìn)一步完善“國(guó)家間行為的規(guī)范性”即國(guó)際法則,將是我們必須面對(duì)的重大課題。

作為青年學(xué)子,要有以天下為己任,從我做起,從身邊的事情做起的修為,自覺(jué)遵守學(xué)生守則及社會(huì)法律。在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下,要正確認(rèn)識(shí)和處理個(gè)人利益、集體利益和國(guó)家利益的關(guān)系,自覺(jué)地以國(guó)家、集體利益為重,“先公后私”,當(dāng)三者利益發(fā)生沖突時(shí),應(yīng)當(dāng)“克己為公”“公而忘私”“大公無(wú)私”。

第八大難題是全球化進(jìn)程中流通體制的構(gòu)建

人類(lèi)文明的進(jìn)步,實(shí)質(zhì)上體現(xiàn)在如何克服對(duì)人類(lèi)自由度的禁錮——即地理邊界的障礙、種群的障礙和文化的障礙。從中國(guó)大一統(tǒng)到世界全球化進(jìn)程,都涉及人類(lèi)文明三大載體“物質(zhì)載體、人力載體、文化載體”在流通過(guò)程中跨越“地域壁障、種群壁障、文化壁障”等三大難關(guān)。要確保國(guó)家和全球化“物質(zhì)資源的交流、人力資源的交流、文化習(xí)俗的交流”的暢通,必須打通這些障礙,制定相關(guān)的運(yùn)行規(guī)則和原則。統(tǒng)一度量衡的建立、運(yùn)輸管道構(gòu)建、行政轄區(qū)跨地域邊界的約定等,是跨越地域壁障的基礎(chǔ);消除種群歧視、階層歧視、出身歧視對(duì)人力資源利用的阻礙,是建立人人平等、機(jī)會(huì)均等的前提;消解宗教歧視、習(xí)俗歧視、文化水平隔膜等文化交流的障礙,是建立人類(lèi)命運(yùn)共同體、人際和諧發(fā)展與共存安全性的前提。

這個(gè)世界被各種集團(tuán)與勢(shì)力范圍的邊界(包括區(qū)域邊界、國(guó)家邊界等)劃分成網(wǎng)格化的地理形態(tài),形成極為強(qiáng)大的地域壁壘,造成商品物產(chǎn)的流通不暢,形成形形色色的貿(mào)易保護(hù)主義,阻礙了人類(lèi)對(duì)地球物產(chǎn)的共享與開(kāi)發(fā),造成資源的巨大浪費(fèi),并由此在人們心中長(zhǎng)期形成地域歧視和偏見(jiàn),如城鄉(xiāng)歧視、地方歧視、國(guó)別歧視,等等。物流是人類(lèi)文明交流的載體,因地域壁壘而造成流通上的障礙,阻礙了人類(lèi)文明進(jìn)一步交融與進(jìn)步。因此,如何克服地域壁壘是實(shí)現(xiàn)全球化人類(lèi)大同的第一步。

此外,物質(zhì)資源的利用還面臨攝取手段與技術(shù)的壁障。未來(lái)物質(zhì)資源的開(kāi)發(fā)涉及四大資源的深度挖掘:陸地地表資源、地下深層資源、海洋共享資源、太空星級(jí)資源的開(kāi)發(fā),同樣也涉及跨越邊界協(xié)作的難題。

人力資源的利用一直是人類(lèi)社會(huì)進(jìn)步中備受關(guān)注的另一重大課題。從部落戰(zhàn)爭(zhēng)中對(duì)戰(zhàn)俘和人員的掠奪,到戰(zhàn)國(guó)爭(zhēng)雄中對(duì)其他諸侯國(guó)人才的吸納重用,再到當(dāng)下全球化中人才流動(dòng)和人才競(jìng)爭(zhēng),無(wú)不體現(xiàn)著“國(guó)家之間的競(jìng)爭(zhēng)歸根到底是人才的競(jìng)爭(zhēng),企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)歸根到底也是人才的競(jìng)爭(zhēng)”這一理念。然而人力資源能量的流動(dòng)、利用和徹底釋放,歷經(jīng)了一系列的變革過(guò)程。

地球上的人群是由不同膚色和族群構(gòu)成的社會(huì)群落,隨著文明進(jìn)化過(guò)程中的差異性,形成了不同的種群、不同的階級(jí)、不同的性別、不同的社會(huì)分工,逐步演變成各種歧視并成為人力資源的壁壘。因各種歧視而形成了人力資源的極大浪費(fèi),比如對(duì)農(nóng)民、黑人、婦女、移民的禁錮等,巨大的人力資源能量得不到釋放。公民作為人類(lèi)文明交流的另一重要載體,由于種族歧視等壁壘而造成人力流通上的障礙,阻礙了智力資源在社會(huì)層間的交流和利用。因此,克服種族歧視等壁壘是實(shí)現(xiàn)全球化人類(lèi)文明提升的第二步。

地球上不同社會(huì)群落,基于地理環(huán)境、生活習(xí)俗、歷史進(jìn)程、文化積累等的差異,形成對(duì)世界的不同認(rèn)知和理解。信仰的不同、宗教教義的不同、歷史經(jīng)驗(yàn)的不同、生活習(xí)俗的不同、科學(xué)技術(shù)水平的不同、政治體制的不同、文化水平的不同、知識(shí)積淀的不同、社會(huì)階層的不同等,都形成了強(qiáng)大的文化差異與歧視偏見(jiàn)。比如東西方文化的歧視、宗教歧視、民族歧視、習(xí)俗歧視等,是全球化進(jìn)程以及人類(lèi)交融中諸多矛盾產(chǎn)生的重要根源所在,也是當(dāng)下人類(lèi)社會(huì)出現(xiàn)眾多慘烈戰(zhàn)禍和殺戮的發(fā)端點(diǎn)。文化是人類(lèi)文明交流的內(nèi)涵,文化壁壘會(huì)造成精神溝通上的巨大障礙,從而阻礙人類(lèi)社會(huì)的共存共生與和諧相處。因此克服文化壁壘是實(shí)現(xiàn)全球化人類(lèi)文明升華的第三步。

中華民族在克服“地域的障礙、種群的障礙、文化的障礙”三大難題上,在“集市貿(mào)易”“人才市場(chǎng)”“文化交流”等三個(gè)層面都有過(guò)先進(jìn)的思想理念和卓越的建樹(shù)。“統(tǒng)一度量衡”“匯通天下”“要致富先修路”,中國(guó)古代四大商幫:晉商、徽商、浙商、粵商;“任人唯賢、唯才是舉”“不拘一格降人才”,戰(zhàn)國(guó)時(shí)期的客卿制,秦相李斯的《諫逐客書(shū)》;漢代的張騫出使西域、絲綢之路,漢唐印度佛教的引進(jìn),明代鄭和七下西洋,晚清的“師夷長(zhǎng)技以制夷”“中學(xué)為體,西學(xué)為用”洋務(wù)運(yùn)動(dòng),五四運(yùn)動(dòng)倡導(dǎo)的“德先生”“賽先生”,西學(xué)東漸,中國(guó)共產(chǎn)黨所開(kāi)創(chuàng)的馬列主義革命實(shí)踐,等等,都是對(duì)這三大難題進(jìn)行解答的實(shí)踐性嘗試。可以說(shuō),中國(guó)從戰(zhàn)國(guó)群雄爭(zhēng)霸到秦漢大一統(tǒng)的演繹過(guò)程,是當(dāng)下全球化進(jìn)程的一個(gè)重要借鑒和參考,值得深入研究。

當(dāng)然中國(guó)的歷史上也有重農(nóng)輕商、閉關(guān)鎖國(guó)的思潮和時(shí)期。

當(dāng)我們把從“地區(qū)交流”“國(guó)內(nèi)交流”放到“國(guó)際交流”的層級(jí)去考量,放置到全球化的格局去評(píng)判,我們就會(huì)找出自己的差距和未來(lái)的使命。

在全球化進(jìn)程日新月異的今天,這三大難題依舊還沒(méi)有完善的答卷。地域分界阻礙物質(zhì)流通,貿(mào)易保護(hù)主義思潮的回籠;種群歧視阻礙人力資源利用,民族主義思想依舊大有市場(chǎng);文化歧視阻礙情感交流、導(dǎo)致認(rèn)知偏見(jiàn),宗教文化差異引起沖突,戰(zhàn)禍?zhǔn)澜纭⑼{人類(lèi)和平。怎么解除這些煩惱的難題呢?

可以說(shuō),判斷一個(gè)國(guó)家能不能成為世界領(lǐng)袖型國(guó)家,就是要看他在克服“地域的障礙、種群的障礙、文化的障礙”這三個(gè)難題的價(jià)值取向上,是否具有世界格局和視野上的先進(jìn)性與引領(lǐng)性!

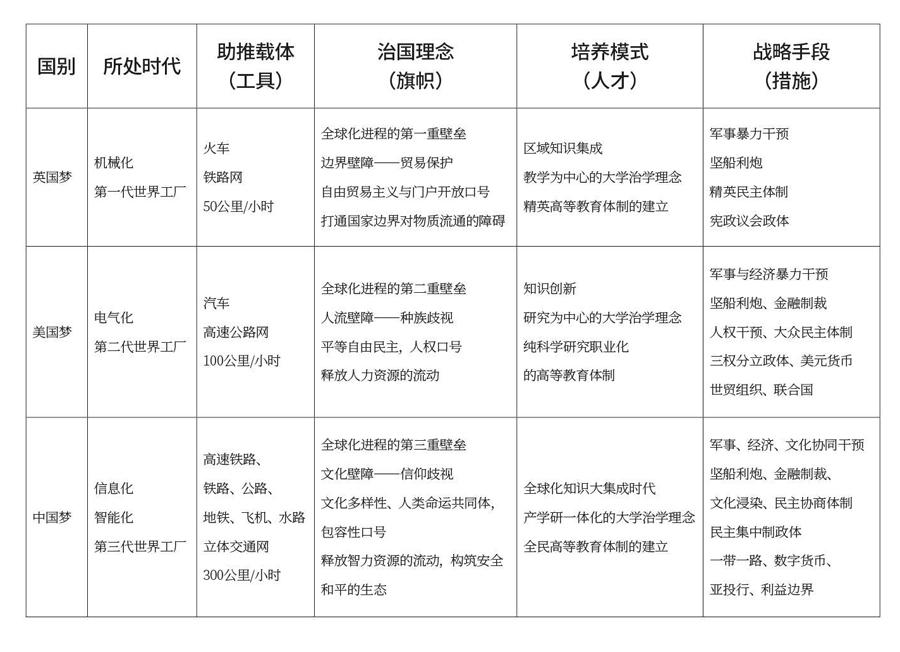

當(dāng)我們回觀近代世界性大國(guó)形成的歷史軌跡,諸如大英帝國(guó)與美國(guó),我們可以看到,一個(gè)領(lǐng)袖型大國(guó)必須具備的四種要素和媒介:即助推載體(工具)、指導(dǎo)思想(旗幟)、人才培養(yǎng)(教育模式)以及戰(zhàn)略手段(措施)。

其一,一個(gè)世界性大國(guó)的誕生,前提與基礎(chǔ)是要形成一個(gè)高密度政經(jīng)體,而要形成一個(gè)高密度的政治經(jīng)濟(jì)實(shí)體,國(guó)家要滿足四個(gè)層面的條件。其一是“快速反應(yīng)體”:她對(duì)外界的變化敏感度高、信息捕捉全面、適應(yīng)性快、反應(yīng)方略迅速正確,人力、物力、資源的調(diào)動(dòng)十分快捷。其二是“認(rèn)識(shí)統(tǒng)一體”:要求目標(biāo)一致、意志一致、思想一致、精力一致。其三是“結(jié)合緊密體”:資源聯(lián)系緊密、區(qū)域無(wú)縫對(duì)接、政策貫徹暢通、社會(huì)交融和諧。其四是“自我認(rèn)同體”:有高度的國(guó)家認(rèn)同感和自豪感,有道德的制高點(diǎn)即人類(lèi)公認(rèn)的世界性價(jià)值觀,有體制的先進(jìn)性即起到為世界立范的榜樣作用,有人群賴以信任的契約精神與護(hù)法的國(guó)家機(jī)器。形成高密度政經(jīng)體的國(guó)家就一定擁有先進(jìn)的助推載體。

其二,一個(gè)世界性的大國(guó),要有引領(lǐng)世界的旗幟和感召世界的口號(hào)。

所謂世界性的大國(guó),一定對(duì)人類(lèi)文明的進(jìn)步有所貢獻(xiàn),具有世界性的價(jià)值觀,這才是大國(guó)立威的基礎(chǔ)。當(dāng)大國(guó)的目標(biāo)是人類(lèi)共同奮斗的目標(biāo)與愿景時(shí),理念與主義更先進(jìn)、更文明,那么才會(huì)有人愿意跟隨和擁戴。因此大國(guó)的指導(dǎo)思想與旗幟要具有國(guó)際性和先進(jìn)性。

其三,一個(gè)世界性的大國(guó)能夠得以形成和確立,是依賴于精英階層來(lái)領(lǐng)導(dǎo)和管理社會(huì)的。

當(dāng)一個(gè)國(guó)家確立了國(guó)家?jiàn)^斗目標(biāo)時(shí),就要形成以目標(biāo)為導(dǎo)向的人才培養(yǎng)模式。要完成既定的目標(biāo),就要尋找和選擇能夠完成這些目標(biāo)所需要的人才群體,他們能夠不負(fù)重托、具備相關(guān)的能力和素養(yǎng)。

其四,世界性大國(guó)的產(chǎn)生,要有構(gòu)筑大國(guó)的手段和措施。它包括:執(zhí)政體制、貿(mào)易體制、軍事體制,階段性的具體目標(biāo)與可行性步驟。

在政治體制上,要具有世界范圍內(nèi)的先進(jìn)性和榜樣性,還要有高效性、穩(wěn)定性與廉潔性。

在貿(mào)易體制上,要具有自由性、互利性、公平性以及規(guī)則性,滿足各個(gè)國(guó)度與階層獲取利益的逐利性取向。

在軍事體制上,要具有全球威懾性、快速反應(yīng)性、功能協(xié)同性以及行動(dòng)的正當(dāng)性。

世界性大國(guó)的構(gòu)建是一個(gè)以紀(jì)年為時(shí)間考量、逐步建設(shè)的過(guò)程。它就像一個(gè)大工程一樣,要分拆成多個(gè)階段性目標(biāo)和任務(wù)。戰(zhàn)略性的布局就是頂層設(shè)計(jì),就如大工程的圖紙?jiān)O(shè)計(jì);而戰(zhàn)術(shù)性的手段就是按照主次之分、核心與外圍、先后順序等目標(biāo)采取合理可行的措施。要把每一個(gè)具體行動(dòng)落到實(shí)處,把每一個(gè)具體環(huán)節(jié)貫徹到位,把每一個(gè)具體目標(biāo)夯實(shí)鞏固,措施得當(dāng)、行之有效、循序穩(wěn)進(jìn)。

基于上述世界性大國(guó)所必備的四大要素,我們來(lái)探討一下英國(guó)夢(mèng)、美國(guó)夢(mèng)、中國(guó)夢(mèng)各自的戰(zhàn)略思路和格局。我們可以先從大英帝國(guó)與美國(guó)的成長(zhǎng)來(lái)探究中國(guó)夢(mèng)的立國(guó)之路和發(fā)展方略,同時(shí)析解出中國(guó)高等教育亟需變革、創(chuàng)新的環(huán)節(jié)。

大英帝國(guó)是近現(xiàn)代歷史上第一個(gè)具有世界性大國(guó)地位的國(guó)家,她成長(zhǎng)時(shí)的世界正在進(jìn)入“機(jī)械化的時(shí)代”。她借助于蒸汽機(jī)與火車(chē)這一工具的發(fā)明創(chuàng)造為載體,以平均時(shí)速為50公里的火車(chē),輸送著物流與人流,將英國(guó)建設(shè)成為那個(gè)時(shí)代最為強(qiáng)大的“高密度政經(jīng)實(shí)體”。并借助火車(chē)為媒介,將英國(guó)的工業(yè)技術(shù)、商品與標(biāo)準(zhǔn)推銷(xiāo)到世界,成為第一代世界工廠。

同時(shí),他們高舉“自由貿(mào)易與門(mén)戶開(kāi)放”的旗幟,打通國(guó)家與地區(qū)邊界對(duì)物流商貿(mào)的障礙,率先對(duì)全球化進(jìn)程中的第一重障礙——地域壁壘進(jìn)行跨越。

為了滿足在全球展開(kāi)工商貿(mào)易的訴求,培養(yǎng)大批量的各行業(yè)的精英人才,大英帝國(guó)創(chuàng)辦了現(xiàn)代大學(xué),以劍橋大學(xué)、牛津大學(xué)為代表的高等學(xué)府進(jìn)行轉(zhuǎn)型教育,以西方地區(qū)文化集成和知識(shí)傳承為辦學(xué)理念,創(chuàng)立了以教學(xué)為中心的高等人才教育體系。

海外財(cái)富大量輸送到英國(guó),很多人因商而富。為滿足因商而富的社會(huì)階層參政議政的需求,英國(guó)開(kāi)創(chuàng)了“憲政議會(huì)政體”替代貴族世襲體制,用精英民主與精英主導(dǎo)的政治模式來(lái)滿足英國(guó)國(guó)際化的發(fā)展需求,并在當(dāng)時(shí)的歷史條件下,體現(xiàn)出這一政治體制的世界先進(jìn)性與決策科學(xué)性。同時(shí),他們借用堅(jiān)船利炮粗暴干預(yù)和強(qiáng)行打開(kāi)閉關(guān)鎖國(guó)的地區(qū)市場(chǎng),為他們的商貿(mào)政策服務(wù),為他們的國(guó)策保駕護(hù)航。

1840年中英之間的鴉片戰(zhàn)爭(zhēng)就是他們打著自由貿(mào)易旗幟,粗暴打開(kāi)中國(guó)國(guó)門(mén)的例子。

美國(guó)是近現(xiàn)代歷史上第二個(gè)具有世界性的大國(guó),她成長(zhǎng)于世界由“機(jī)械化的時(shí)代”進(jìn)入“電氣化的時(shí)代”的時(shí)期。

美國(guó)在沿襲以“火車(chē)”這類(lèi)機(jī)械化交通工具為載體的基礎(chǔ)上,同時(shí)開(kāi)創(chuàng)了以汽車(chē)和高速公路為新型載體的交通媒介,以平均時(shí)速為100公里的汽車(chē),輸送著物流與人流,將整個(gè)美國(guó)負(fù)載在高速轉(zhuǎn)動(dòng)的車(chē)輪上,讓廣袤的美國(guó)大地緊密聯(lián)系成一體,形成當(dāng)代最為強(qiáng)大的“高密度政經(jīng)實(shí)體”。美國(guó)借助汽車(chē)為媒介,將其工業(yè)技術(shù)、商品與標(biāo)準(zhǔn),推銷(xiāo)到世界各個(gè)角落,成為第二代世界工廠。

美國(guó)沿襲“自由貿(mào)易與門(mén)戶開(kāi)放”的旗號(hào),繼續(xù)打通國(guó)家與地區(qū)邊界對(duì)物流商貿(mào)的障礙,進(jìn)一步完善對(duì)全球化進(jìn)程中的第一重障礙——地域壁壘的清障工作。同時(shí),他們高舉“平等、自由、民主、法治”的人權(quán)旗幟,打破種族歧視對(duì)人力資源利用的障礙,釋放人力資源的巨大創(chuàng)造能量,開(kāi)啟機(jī)會(huì)均等的職業(yè)閘門(mén),率先對(duì)全球化進(jìn)程中的第二重障礙——種族壁壘進(jìn)行跨越。

為了實(shí)現(xiàn)對(duì)全球化的控制力和主導(dǎo)作用,美國(guó)同樣需要培養(yǎng)大批量的各行業(yè)的精英人才。在繼承歐洲傳統(tǒng)大學(xué)模式的辦學(xué)理念基礎(chǔ)上,考慮到新型的科學(xué)技術(shù)在推動(dòng)社會(huì)發(fā)展和財(cái)富創(chuàng)造上的巨大作用,美國(guó)開(kāi)創(chuàng)以研究為中心的高等人才教育新體系,培養(yǎng)了大批創(chuàng)造力強(qiáng)的科學(xué)家、視野寬泛的政治家、富有野心的軍事家、縱橫捭闔的商貿(mào)家、腳踏實(shí)地的企業(yè)家以及四海為家的冒險(xiǎn)家,處處引領(lǐng)世界科技的潮流,占領(lǐng)世界市場(chǎng)的制高點(diǎn)。

同時(shí)因應(yīng)廣大民眾對(duì)人權(quán)意識(shí)的覺(jué)醒,滿足社會(huì)各階層對(duì)參政議政的欲望,美國(guó)開(kāi)創(chuàng)“民主選舉的法治政體”,以“民意主導(dǎo)體制”來(lái)替代少數(shù)精英主導(dǎo)體制,用民選精英的政治主導(dǎo)模式來(lái)滿足美國(guó)國(guó)際化的發(fā)展需求,從而順應(yīng)當(dāng)今人人平等的主流民意大潮,體現(xiàn)出這一政治體制的世界先進(jìn)性與決策科學(xué)性。同時(shí),他們把堅(jiān)船利炮的軍事暴力手段與財(cái)大氣粗的經(jīng)濟(jì)制裁手段有機(jī)地結(jié)合,形成兩只超強(qiáng)大手,牢牢掌控世界格局,來(lái)為他們的商貿(mào)政策服務(wù),為他們的國(guó)策實(shí)施保駕護(hù)航。此外,他們?cè)O(shè)立聯(lián)合國(guó)這種全球議事構(gòu)架,利用自己強(qiáng)大的話語(yǔ)權(quán)來(lái)占領(lǐng)“制裁正義”的道德制高點(diǎn),用“美元貨幣”的金融體制操縱世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展權(quán)。

尤其是在第二次世界大戰(zhàn)以后,美國(guó)成為全球化的主導(dǎo)力量,成為軍事霸權(quán)與經(jīng)濟(jì)霸權(quán)的代名詞。

比對(duì)英美兩個(gè)近現(xiàn)代歷史上世界性大國(guó),我們看到,人類(lèi)文明的步伐正在從“機(jī)械化的時(shí)代”“電氣化的時(shí)代”遞進(jìn)到“信息化與智能化的時(shí)代”。智能化時(shí)代是集成“精密的機(jī)械制造技術(shù)”“系統(tǒng)的電氣集成技術(shù)”和“快捷的信息傳輸技術(shù)”有機(jī)結(jié)合的三位一體的高科技產(chǎn)業(yè),是實(shí)體經(jīng)濟(jì)與虛擬經(jīng)濟(jì)的結(jié)合體,沒(méi)有完備的產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)菬o(wú)法實(shí)現(xiàn)的。

中國(guó)歷經(jīng)近代風(fēng)云變幻,從驅(qū)除外辱、建立新中國(guó)到實(shí)現(xiàn)小康,及至要在本世紀(jì)中葉建成世界上最發(fā)達(dá)的國(guó)家這一中國(guó)夢(mèng)的構(gòu)想,民族的偉大復(fù)興正在召喚我們。

歷經(jīng)40多年的改革開(kāi)放,我們基于“鐵公基”建設(shè)的縱深發(fā)展,成績(jī)卓越,業(yè)績(jī)顯著。四通八達(dá)的鐵路網(wǎng)、高速公路網(wǎng)、遠(yuǎn)程傳輸?shù)碾娏W(wǎng),便捷快速的信息網(wǎng)以及正在開(kāi)創(chuàng)形成的“高鐵網(wǎng)”為新型載體的交通媒介,以平均時(shí)速為300公里的高速火車(chē)為牽引力,形成以高鐵網(wǎng)為主動(dòng)脈、地鐵網(wǎng)為毛細(xì)血管網(wǎng)的交通戰(zhàn)略布局,高效率地輸送著物流與人流,將整個(gè)中國(guó)大地緊密聯(lián)系成一體,從而形成當(dāng)代更加強(qiáng)大的“高密度政經(jīng)實(shí)體”。

我們正借助火車(chē)、汽車(chē)、飛機(jī)與高鐵等四維一體化的交通媒介,并以高鐵的先進(jìn)技術(shù)為主導(dǎo),將中國(guó)的制造技術(shù)、商品與標(biāo)準(zhǔn),運(yùn)銷(xiāo)到世界的各個(gè)角落,并成為第三代世界工廠。

我們接納“自由貿(mào)易與門(mén)戶開(kāi)放”“平等、自由、民主”等世界優(yōu)秀文化的內(nèi)涵,繼續(xù)消減和克服“地域壁壘”“種族壁壘”的障礙,同時(shí)提出并高舉“文化平等、和諧共存、發(fā)展包容,打造人類(lèi)命運(yùn)共同體”的執(zhí)政理念與旗幟,率先發(fā)動(dòng)對(duì)全球化進(jìn)程中的第三重障礙——文化壁壘進(jìn)行跨越。比如,2016年9月4日在中國(guó)杭州市召開(kāi)的全球20國(guó)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)人會(huì)議上,中國(guó)提出大會(huì)的指導(dǎo)思想是“創(chuàng)新、活力、聯(lián)動(dòng)、包容”得到世界的廣泛認(rèn)同,尤其是包容二字被眾多媒體高度評(píng)價(jià)。

在政治體制上,我們兼顧“執(zhí)政效率與民意愿景”的雙重考量,把政體的先進(jìn)性與高效性有機(jī)融合在一起,形成以民意為基礎(chǔ)、以民主集中制為原則的新體制——民主協(xié)商的法治政體,開(kāi)創(chuàng)出以民意為基礎(chǔ)、以法律為準(zhǔn)繩的精英主導(dǎo)模式來(lái)滿足中國(guó)迅速發(fā)展的國(guó)際化需求。在克服民主體制的低效率、高成本、紛爭(zhēng)不斷、少數(shù)襲擾的弊端中,體現(xiàn)出這一政治體制的世界先進(jìn)性與決策科學(xué)性——達(dá)到“效率高、貫徹快、先公利、重民意、尊法治”的要求。尤其是世界秩序已經(jīng)進(jìn)入契約化時(shí)代,穩(wěn)定的社會(huì)結(jié)構(gòu)之所以能夠存在,其先決條件就是行為的可預(yù)見(jiàn)性。這就需要我們必須制定具有共識(shí)的行為規(guī)則,必須按照規(guī)矩辦事,依法行事、信守契約,才能建立基本的信譽(yù),才能成為可以信賴的和負(fù)責(zé)任的大國(guó)。

事實(shí)上,當(dāng)代中國(guó)的三個(gè)核心領(lǐng)導(dǎo)人其治國(guó)理念與戰(zhàn)略決策,與我們國(guó)家每個(gè)發(fā)展階段的特點(diǎn)極為契合。這是國(guó)家之幸!

在毛澤東時(shí)代,建立一個(gè)穩(wěn)定的國(guó)家是首要任務(wù),所以國(guó)策是“固疆守土、戰(zhàn)略威懾”——要優(yōu)先發(fā)展核武與構(gòu)筑空間戰(zhàn)略——采用“威懾優(yōu)先”發(fā)展原則。在國(guó)際上,剛言而行慎,信守“人不犯我,我不犯人,人若犯我,我必犯人”的原則,形成“軍政國(guó)家系統(tǒng)”的“先軍”模式。

在鄧小平時(shí)代,在穩(wěn)定的國(guó)際環(huán)境下,國(guó)家的經(jīng)濟(jì)建設(shè)成為頭等大事,所以國(guó)策是“改善民生、自立圖強(qiáng)”——用“市場(chǎng)換資源、市場(chǎng)換技術(shù)”——抓住戰(zhàn)略機(jī)遇期,做平衡大師。在國(guó)際上韜光養(yǎng)晦,在國(guó)內(nèi)加快自我建設(shè),立足于國(guó)家自強(qiáng),形成“經(jīng)政國(guó)家系統(tǒng)”的模式來(lái)引領(lǐng)國(guó)家經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

在習(xí)近平時(shí)代,中國(guó)歷經(jīng)30多年的改革開(kāi)放,人民生活得到極大提升,同時(shí),國(guó)家經(jīng)濟(jì)已經(jīng)形成外向型、國(guó)際化結(jié)構(gòu),這時(shí)的國(guó)策必須是“放眼世界、復(fù)興發(fā)達(dá)”,需要“資金換資源,基建換市場(chǎng),融資換合作”,所以提倡“共同發(fā)展,量力而行,選擇性有效參與”國(guó)際事務(wù)的外交立場(chǎng)。在國(guó)際事務(wù)上,采取“軟硬兼施、軟語(yǔ)剛行”的獨(dú)立政策,把握“在既有的世界秩序謀發(fā)展、對(duì)不利的規(guī)則求完善、對(duì)無(wú)規(guī)則事宜立規(guī)則”的原則,形成“法政國(guó)家系統(tǒng)”的結(jié)構(gòu)模式。

講規(guī)則、守法治是契約社會(huì)形成的基礎(chǔ),是立國(guó)的基石!因此,構(gòu)建法治國(guó)家即是內(nèi)部需要,也是外部國(guó)際化的需要。

腐敗是阻礙法治國(guó)策得以貫徹的大敵,是社會(huì)公平、自由、民主與和諧的破壞者,是中國(guó)能否實(shí)現(xiàn)中國(guó)夢(mèng)的最大絆腳石。這就是為什么習(xí)近平總書(shū)記要堅(jiān)決反腐倡廉的根本原因。在國(guó)家體制以法政系統(tǒng)為基礎(chǔ)的情況下,中國(guó)要在未來(lái)的發(fā)展中,走向中國(guó)夢(mèng)的理想,就必須制定一系列的戰(zhàn)略性決策和全球化措施。

因此,我們提出“一帶一路”倡導(dǎo),基于陸權(quán)大國(guó)的地理優(yōu)勢(shì),以鐵路、公路等交通網(wǎng)絡(luò)為紐帶,把世界上眾多國(guó)家聯(lián)系在一起,形成全球化人類(lèi)利益均沾的經(jīng)濟(jì)共同體。基于推進(jìn)數(shù)字化貨幣、人民幣的國(guó)際化和世界性金融機(jī)構(gòu)亞投行的構(gòu)建,平衡美國(guó)用“美元貨幣”的金融體制來(lái)操縱世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展權(quán)的獨(dú)大弊端。以“藍(lán)水海軍”的建設(shè),確立黃色土地與藍(lán)色邊疆并重、陸權(quán)與海權(quán)并重的原則,基于利益邊疆的國(guó)事外交理念,擔(dān)當(dāng)起維護(hù)世界新秩序的社會(huì)責(zé)任。以東西方文化的交流、融合與包容并存的態(tài)度處理國(guó)際交融中出現(xiàn)的摩擦與矛盾,反對(duì)文化沙文主義、文化霸權(quán)主義和文化侵略行為,打造人類(lèi)命運(yùn)共同體。

可以預(yù)見(jiàn),在未來(lái)全球化進(jìn)程中,流通體制的完善和建設(shè)依然任務(wù)艱巨,沖突持續(xù),存在眾多的爆發(fā)點(diǎn)和隱患點(diǎn)。

(未完待續(xù))

(作者為華中師范大學(xué)教授)

責(zé)任編輯:尚國(guó)敏