某前置后驅車型發動機艙熱管理優化

曉珍 和昌靜 郭濤

摘 要:本文基于某前置后驅車型整車開發,運用流體力學方法對該車型發動機艙進行流場分析、溫度場分析,并根據分析結果提出優化發動機艙熱管理的措施。通過仿真分析及實車驗證結果表明,增加散熱器和中冷器導風板、優化前格柵開口、增加下蓋板導風板等熱管理優化措施明顯提高了冷卻系統進風量、降低了變速器表面受熱溫度,成功解決了某前置后驅車型的熱害問題。

關鍵詞:發動機艙 熱管理 仿真分析

Thermal Management Optimization of the Engine Compartment of a Front-rear-drive Vehicle

Huang Xiaozhen He Changjing Guo Tao

Abstract:Based on the development of a front-rear-drive vehicle, this paper uses fluid mechanics to analyze the flow field and temperature field of the engine compartment of a vehicle. According to the analysis results, measures to optimize the thermal management of the engine compartment are proposed. Simulation analysis and actual vehicle verification results show that thermal management optimization measures such as adding radiator and intercooler air deflector, optimizing the opening of the front grille, and increasing the lower cover air deflector significantly increase the air intake of the cooling system and reduce the transmission, and the heat damage problem of a front-rear-drive model is successfully solved.

Key words:engine compartment, thermal management, simulation analysis

1 引言

隨著科技的發展與生活水平的提供,人們對汽車的動力經濟性、舒服性、安全性等方面要求越來越高。無論從功能配置需求導致發動機艙內零部件的增加,或是人機空間、舒適性需求導致駕乘艙擠壓發動機艙空間,還是造型流暢、風阻等方案要求壓低機艙,發動機艙內布置的零部件越來越多,空間越來越緊湊,機艙散熱挑戰愈發增大。為了避免因機艙溫度過高導致零部件工作溫度過高縮短使用壽命,甚至引發自燃,在整車開發的前期,發動機艙的熱管理研究十分必要。本文基于某前置后驅車型整車設計開發,發動機艙布置前期,利用STAR-CCM+軟件對機艙進行流場及溫度場分析,發現前端散熱冷卻模塊進風量不足且存在高溫熱害區域,并針對問題提出解決方案,最后通過仿真分析及試驗驗證了方案的有效性,解決了機艙熱害問題[1]~[3]。

2 仿真分析

某前置后驅車型匹配的發動機排氣歧管位于機艙左側中部,三元催化器布置于左側大梁根部;由于車寬及輪胎限制,排氣系統周邊空間較為緊湊;三元催化器為國六排放,較國五排放的三元催化器體積增大、熱輻射溫度增高,同時騾子車測試發現三催旁邊的變速器表面溫度過高,不滿足工程要求。為避免機艙過熱問題,在車型開發的前期,利用CFD對機艙進行流場及溫度場分析并找出解決方案。

2.1 仿真分析模型

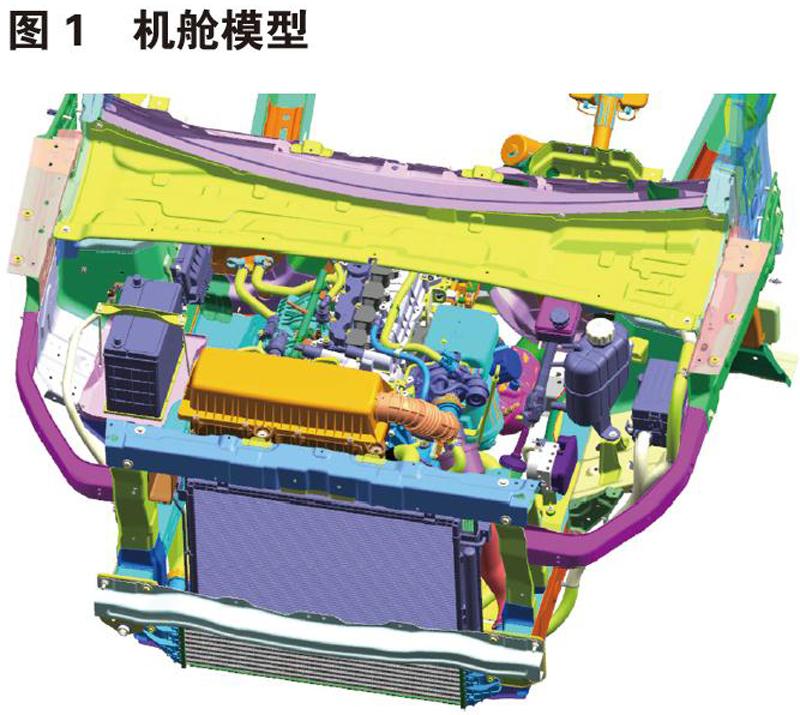

發動機艙零部件眾多,結構復雜,布置緊湊,為了簡化仿真計算,在保證仿真結果比較準確的前提下,對發動機艙模型進行合理的簡化,去掉直徑較小的管路、線束等細小部件,最大限度保留原始機艙幾何模型。進行簡化后的發動機艙模型如圖1所示[4]。

采用CFD軟件STAR-CCM+進行數值仿真。根據實際情況合理設計發動機艙內的零部件的材料屬性和熱邊界類型。將散熱器、冷凝器定義為多孔介質,用軟件中的風扇模型來模擬真實的冷卻風扇。計算邊界條件約束:模型入口速度采用車速15km/h以及50km/兩種工況;出口壓力為標準大氣壓;壁面邊界運動速度為0m/s;環境溫度為40°。

2.2 仿真分析結果

仿真計算工況條件為50Km/h和15Km/h,散熱器風扇速度為2100rpm,冷卻模塊進風量仿真計算結果如表1所示。分析可見,50Km/h工況下,散熱系統、制冷系統以及中冷系統的進風量都沒有滿足設計目標;15Km/h工況下,散熱系統和中冷系統的進風量也沒有滿足設計目標。

圖2為50Km/h和15Km/h兩種工況下,Y=-320截面的機艙速度矢量圖。圖中顯示,氣流經過冷凝散熱器加熱再流過風扇后,遇到發動機及其附件的阻礙,有部分氣體從冷卻模塊兩側繞回前方,再次進入冷卻模塊,有部分氣體向上流動,在發動機上方形成漩渦,致使熱空氣滯留在發罩之下動力總成上方。

圖3為50Km/h和15Km/h兩種工況下,Y=-320截面的機艙流線圖。從圖中可以看出,氣流受到發動機附件發動機、壓縮機、中冷管路、懸置的阻擋,流向機艙后方排氣歧管及三元催化器熱源的氣流很少,且氣體流速緩慢,導致三元催化器周邊的溫度過高。

圖4為車速50Km/h,7.2%坡度工況,三元催化器提供固定點的變速器表面溫度分布云圖。圖中顯示,雖然變速器與三元催化器之間增加了隔熱罩,但是靠近三催的變速器殼體表面溫度高達139℃,超過了變速的工作溫度120°。

以上仿真分析顯示,由于格柵進風未能充分利用,流入冷凝散熱器的冷空氣梁減少,散熱器實際散熱量降低,又存在氣體熱回流以及散熱困難,導致前端模塊進風量不足,且排氣歧管及三元催化器周邊溫度過高致使變速器表面溫度高于工作溫度。這些問題必須通過優化發動機艙內流場進行解決。

3 方案優化

3.1 增加前端冷卻模塊導風罩

熱空氣回流產生的原因是冷卻模塊前后存在壓差和溫差以及發動機艙內其他部件對空氣流動的阻礙,為了減少回流,提高發動機艙散熱性能,提出在前端冷卻模塊周圍加擋風板的優化方案。在冷凝器及中冷器四周加擋風板,且擋風板與進氣格柵區域相連接,使格柵進入的氣體可全部流入前端冷卻模塊。前端冷卻模塊增加導風罩如圖5所示。

增加前端冷卻模塊導風罩后的冷卻模塊進風量仿真計算結果如表2所示。仿真分析可見,通過增加前端冷卻模塊導風罩,散熱系統、制冷系統以及中冷系統的進風量都有所提升,且都滿足了設計目標。

3.2 優化格柵開口

前端冷卻模塊增加導風罩后,冷卻模塊的進風量都滿足要求,但是進入格柵的空氣全部流經冷凝氣和散熱器,溫度升高,速度下降,被加熱后的空氣經過風扇進行向后流動,與發動機艙內其他高溫部件的溫差較小,對其冷卻效果相對較差。因此,針對2.2的溫度場分析變速器殼體表面溫度過高問題,提出優化前格柵開口,將前端冷卻模塊導風罩之外的格柵封堵打開,讓更多的自然風不經過前端冷卻模塊,直接進入機艙。優化前后的前格柵對比如圖6所示。

優化前格柵開后,未流經前端模塊的空氣溫度較低,速度較高,這部分空氣直接流向發動機艙后方,可對發動機艙內其他高溫部件起到較好的冷卻作用。溫度場仿真分析發現車輛啟動時,自然風進入機艙,機艙前端部件表面溫度下降明顯,但由于三催、變速器布置與機艙后面,前方又有壓縮機等部件阻擋,氣體無導向流動,三元催化器與發動機之間氣體流速緩慢,此處熱量不能及時被冷空氣帶走,因此變速器表面溫度雖有所下降,但還未滿足要求。此外,也有些氣體從車底部流入冷卻模塊,而汽車底部流經的冷空氣流量大、流速高,這些冷空氣大部分直接從車底流走,未能對變速器起到冷卻作用。怠速工況下的變速器表面溫度如圖7 所示,格柵開口優化后,怠速工況下變速器溫度有所下降,但未滿足要求,還需進一步進行優化。

3.3 增加下蓋板導風板

通過增加前端冷卻模塊導風罩以及優化前格柵開口后,冷卻模塊進風量滿足要求,機艙受熱部件有所改善,但由于機艙內氣流受阻,加上從汽車底部流失,氣流經過三催與變速器處較小,怠速工況下變速表面溫度未到標。針對此問題,提出增加下蓋板導風板,將電子風扇吹出的風集中導向三催與變速器之間,增加此處氣流流動,既能起到冷卻作用又可更快帶走熱量,降低變速器表面溫度。增加的下蓋板導風板如圖8所示。

增加下蓋板導風板后的怠速流場仿真分析圖如圖9圖10所示。將增加下蓋板導風板前后的速度分布云圖進行對比可見,在怠速工況下,相比原方案,優化方案Y和Z截面三催、變速器周邊風速增大效果明顯。

基于以上優化方案,對發動機艙進行溫度場計算分析,機艙各部件溫度均有所下降,且滿足各部件工在溫度要求。圖11為變速器表面溫度,圖中可見,經過優化方案,變速器表面殼體溫度下降明顯,最高溫度為105°,在變速器工作溫度120°之下,滿足要求。

4 變速器熱害試驗

由以上仿真分析可知,通過增加前端冷卻模塊導風罩、優化格柵開口、增加下蓋板導風板三個措施方案都一定程度降低某前置后驅車型的發動機艙熱害。以下將優化后的措施進行實車驗證,測量各種工況下變速器表面溫度是否滿足要求。變速器溫度測試點如圖12所示。

變速器熱害實驗的各工況溫度測試結果如表3所示,表格中溫度為監測中最高值。與各溫度極限值對比,變速器各測點溫度測試值均滿足工程要求,變速熱害實驗通過。通過仿真與實車驗證以上對某前置后驅車型的發動機熱管理優化解決了該車的前端進風量以及變速器熱害問題。

5 結論

本文基于某前置后驅車型整車開發,運用流體力學方法對該車型發動機艙進行流場分析、熱管理分析,并根據分析結果提出增加散熱器和中冷器導風板、優化前格柵開口、增加下蓋板導風板等熱管理優化措施。實車驗證,經過優化后,提高了冷卻系統進風量,且滿足工程進風量要求;降低了變速器表面受熱溫度,且滿足變速器正常工作溫度要求,成功解決了某前置后驅車型的熱害問題。

參考文獻:

[1]袁俠義,汽車發動機艙散熱的數值仿真分析[J],汽車工程,2009(9).

[2]榮升格,某轎車發動機艙熱流場實例研究,重慶工商大學學報,2017(10).

[3]王露陽,基于CFD的某商用車發動機艙的改進設計[J],江蘇大學學報,2018(9).

[4]張坤,應用CFD方法改善發動機艙散熱性能,汽車工程,2011(4).