2種不同生境甘草內生真菌的分離鑒定及多樣性比較△

孫一帆,任廣喜,史啟今,姜丹,劉春生

北京中醫藥大學 中藥學院,北京 102488

甘草為豆科甘草屬植物烏拉爾甘草GlycyrrhizauralensisFisch.、光果甘草G.glabraL.或脹果甘草G.inflateBat.的干燥根及根莖,始載于《神農本草經》,是我國最常用的大宗藥材之一,具有補脾益氣、清熱解毒、祛痰止咳、緩急止痛等功效[1]。甘草酸是甘草的主要活性成分之一。現代藥理學研究表明,甘草酸具有抗腫瘤[2]、抗炎[3]、保肝[4]、免疫調節[5]、抗病毒[6]和抗癌[7]等藥理活性,在藥品、保健品、食品添加劑、化妝品等行業廣泛應用,需求量日漸增多[8-9]。野生甘草資源經歷多年的掠奪性采挖,已日趨枯竭[10-11]。目前,栽培甘草是甘草藥材的主要來源[12]。研究表明,不同產地野生和栽培甘草的甘草酸含量存在顯著差異,栽培甘草的甘草酸含量多數達不到《中華人民共和國藥典》(以下簡稱《中國藥典》)2020年版規定2.0%的最低標準[13]。因此,提高栽培甘草的甘草酸的含量是甘草產業發展中亟須解決的問題之一。

內生真菌(endophytic fungi)是一類定殖在植物體內且不會對宿主植物造成致病性影響的微生物,對植物的生長、發育、適應性和多樣化產生重要的影響[14-16]。1993年,Stierle等[17]首次從短葉紫杉TaxusbrevifoliaNutt.中分離出產紫杉醇(paclitaxel)的內生真菌Taxomycesandreanae。截至目前,已從不同的藥用植物中分離出能夠合成喜樹堿(camptothecin)[18]、石杉堿甲(huperzine A)[19]、羅漢果苷Ⅴ(mogroside Ⅴ)[20]、丹參酮Ⅰ(tanshinone Ⅰ)和丹參酮ⅡA(tanshinone ⅡA)[21]、長春堿(vinblastine)和長春新堿(vincristine)[22]等復雜構型化合物的內生真菌。此外,內生真菌也能促進宿主植物次生代謝產物的積累。在藥用植物丹參SalviamiltiorrhizaBge.中分離的1株曲霉屬內生真菌Trichodermaatroviride,其菌絲體提取物能夠促進丹參毛狀根的生長和丹參酮的生物合成[23]。將紅豆杉TaxuscuspidateSieb.et.Zucc.懸浮細胞與一株鐮刀屬內生真菌Fusariummairei共培養,5 d后共培養體系中紫杉醇的含量是對照組的2倍[24]。將1株Anteaglonium屬內生真菌T010重新定殖至藍莓Vacciniumcorymbosum幼苗的根部,通過比較轉錄組分析發現,內生真菌定殖后引起了藍莓幼苗的細胞代謝、生物合成和信號通路的變化,并促進幼苗生長[25]。上述研究表明,內生真菌不僅能夠合成藥用天然化合物,而且在促進植物生長和次生代謝產物合成等方面具有極大的潛力。

內生真菌的種類和多樣性受多種因素的共同影響,包括宿主植物的種類、生長環境、生長年限、氣候條件等。研究表明,內生真菌與藥用植物的生長、發育和成分積累等密切相關,進而對藥材的道地性產生影響[26-27]。通過比較道地和非道地產區的牡丹PaeoniasuffruticosaAndr.[28]、丹參[29]、川芎LigusticumchuanxiongHort.[30]等藥用植物內生真菌的種類,發現道地產區的藥材通常攜帶更多特有種類的內生真菌。本課題組前期比較了不同產地栽培甘草內生真菌的多樣性,發現道地產區甘草內生真菌的分離率、定殖率、多樣性指數均高于非道地產區[31]。然而,關于野生和栽培2種不同的生長環境對甘草內生真菌種類多樣性的影響鮮有報道。因此,本研究以2種不同生境(野生和栽培)的甘草為研究對象,分離、鑒定兩者的內生真菌,系統分析比較2種不同生境甘草的內生真菌種類和多樣性,為甘草內生真菌資源利用和開發提供參考,也為進一步研究內生真菌對野生和栽培甘草藥材的質量影響提供理論依據。

1 材料

1.1 樣品

5年生野生甘草于2019年6月份采自內蒙古鄂爾多斯市杭錦旗吉日嘎朗圖鎮(E107.94°W40.79°),5年生栽培的甘草采自北京中醫藥大學望京藥園(E116.42°W39.97°)。挖取新鮮健康的甘草根(無病斑傷口或腐爛),采后迅速放入液氮保存。樣品經北京中醫藥大學中藥學院劉春生教授鑒定為烏拉爾甘草GlycyrrhizauralensisFisch.。

1.2 試藥

內生真菌分離培養基由本實驗室配制。馬鈴薯葡萄糖瓊脂(PDA)培養基:取200 g去皮的土豆切成小塊,加入去離子水煮沸30 min;8層紗布過濾,向濾液中加入瓊脂20 g,葡萄糖20 g,定容至1 L,121 ℃滅菌30 min。

75%乙醇(批號:KGDN6,北京百諾威生物科技有限公司);瓊脂(批號:A7002)、葡萄糖(批號:S11022)、一次性塑料培養皿(批號:JSHM0125)、甘油(批號:S24784)、乳酸酚棉藍(LPCB)染色液(批號:S0245)、TAE緩沖液50×(批號:BN20121)均購于北京拜爾迪生物技術有限公司;真菌基因組DNA提取試劑盒(批號:D2300,北京索萊寶科技有限公司);Trans2K?DNA Marker(批號:BM101-01)、瓊脂糖(批號:GS201-01)、2×EasyTaq?聚合酶鏈式反應(PCR) SuperMix(+dye) 酶(批號:AS111-11)均購于北京全式金生物技術有限公司;引物由上海生工生物工程有限公司合成。

1.3 儀器

LS-B35型立式壓力蒸汽滅菌器(江陰濱江醫療設備廠);3K15型臺式高速冷凍離心機(德國SIGMA公司);SW-CJ-1D型潔凈工作臺(江蘇蘇州蘇潔凈化設備廠);JY-SP3型水平電泳槽(北京君意東方電泳設備有限公司);PowerPac Basic Power Supply型基礎電泳儀、GelDoc 2000型凝膠成像系統(美國Bio-Rad公司);HZQ-F100型立式恒溫振蕩培養箱(北京東聯哈爾濱儀器制造有限公司);Research Plus型單道可調量程移液器(德國Eppendorf公司);MM400型混合冷凍球磨儀(德國Retsch公司);ML51型生物顯微鏡(廣州市明美光電技術有限公司);Veriti 96型梯度PCR儀(美國Thermo Fisher Scientific公司);GL-88B型旋渦混合器(海門市其林貝爾儀器制造有限公司)。

2 方法

2.1 樣品處理

先用樹枝剪將新鮮的甘草根剪成長約5 cm的甘草小段,再用流動的自來水沖洗1 h,最后用濾紙吸干水分,備用。樣品在4 ℃冰箱中保存不超過2周。

2.2 甘草的表面消毒及內生真菌的分離

在超凈工作臺中,用75%乙醇和0.1%升汞對甘草小段進行表面消毒。表面消毒方法:先用0.1%升汞消毒8 min,無菌水漂洗1 min;再用75%乙醇消毒1 min,無菌水漂洗1 min并重復漂洗5次;最后用無菌濾紙吸干表面水分。將甘草小段切成0.5 cm×0.5 cm×0.3 cm的組織塊,置于PDA培養基平皿中,每皿1塊。采用組織印跡法和漂洗液檢測法作為對照處理[32],以驗證表面消毒是否徹底。將接種甘草組織塊的培養基置于28 ℃恒溫培養箱中黑暗倒置培養7 d。采用菌絲尖端純化法,挑取組織塊表面新生的菌絲接種于新的PDA培養基中,反復分離純化直到形成單一菌落。采用PDA斜面試管保存和甘油凍存法進行內生真菌的保存[33]。

2.3 內生真菌的形態學和顯微學鑒定

形態學:每天觀察并記錄PDA平皿中菌落的直徑、顏色、形態、生長速度。顯微學:先在無菌載玻片的中央滴加1滴乳酸酚棉藍染色液,再用解剖針挑取少量菌絲,混勻染色30 s;最后,加入1滴甘油,蓋上蓋玻片并輕輕壓片。在光學顯微鏡下觀察真菌的孢子結構、菌絲特征、有無橫隔并進行拍照。參考《真菌鑒定手冊》[34]、《中國真菌志》[35]等,初步鑒定內生真菌。

2.4 內生真菌的分子鑒定

利用真菌基因組DNA提取試劑盒提取內生真菌基因組DNA。采用真菌通用引物內轉錄間隔區(ITS)1和ITS4進行PCR擴增反應,引物序列:ITS1(5′-TCCGTAGGTG AACCTGCGG-3′)和ITS4(5′-TCCTCCGCTTATTGATA TGC-3′)。擴增體系:DNA模板1 μL,正反引物各1 μL,2×EasyTaq?PCR SuperMix (+dye) 15 μL,dd H2O補至30 μL。PCR反應條件:94 ℃預變性3 min;94 ℃變性30 s,55 ℃退火30 s,72 ℃延伸1 min(30個循環);72 ℃延伸5 min;4 ℃保存。PCR擴增產物經1%的瓊脂糖凝膠電泳檢測,陽性結果送至生工生物工程(上海)股份有限公司進行測序。利用ContigExpress 9.10軟件對測序結果進行拼接,將拼接序列在美國國家生物技術信息中心(NCBI)數據庫(https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi)中進行Blast比對。利用軟件MEGA 7.0進行聚類分析,應用鄰接法(neighbor-joining,NJ)構建系統進化樹,kimura 2-parameter model計算進化距離,1000次重復檢驗發育樹的可靠性。

2.5 統計分析方法

統計2種不同生境甘草內生真菌的分離率(isolation rate,IR)、相對頻率(relative frequency,RF)、多樣性指數/Shannon-Wiener指數(H)和相似系數/Sorenson系數(CS)[36]。

IR=(組織塊中得到的菌株數/總組織塊數)×100%

(1)

RF=(分離的某種內生真菌的菌株數/總菌株數)×100%

(2)

(3)

(3)式中,n指內生真菌種類的總數,Pi指某種內生真菌的數量占全部內生真菌總數的百分數。

CS=2j/(a+b)

(4)

(4)式中,j指2種不同生境甘草共有的內生真菌種類數,a是野生生境甘草內生真菌的種類數,b是栽培生境甘草內生真菌的種類數。以上數值均利用SPSS 22.0進行計算。

3 結果與分析

3.1 甘草內生真菌ITS序列PCR擴增結果

本實驗從2種不同生境的甘草中各取220個組織塊,分別分離得到214株和151株內生真菌,共計365株。提取全部菌株的基因組DNA,以每株內生真菌的DNA為模板,ITS1和ITS4為引物,擴增得到500~750 bp的條帶,電泳結果見圖1。

注:M.DNA marker;1~18.不同的菌株。圖1 2種不同生境甘草部分內生真菌的rDNA ITS序列PCR擴增條帶

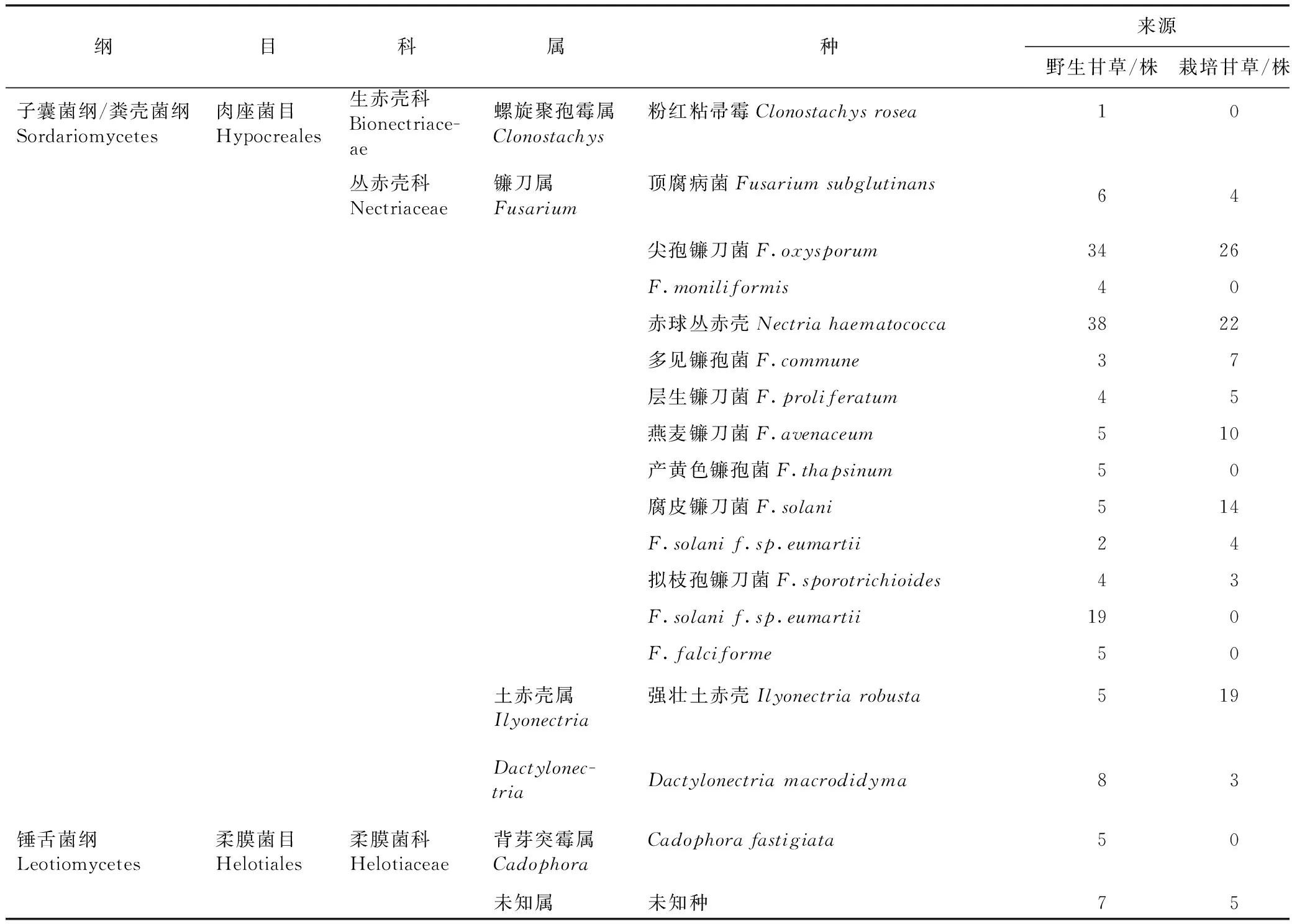

3.2 甘草內生真菌的形態、顯微及分子鑒定

統計每株內生真菌的菌落形態特征和菌絲體顯微特征,利用NCBI數據庫Blast比對rDNA ITS的測序拼接結果,下載相似度最高的菌株序列,構建系統進化樹分析親緣和進化關系,最后結合形態學、顯微學進行菌種鑒定,歸屬為4綱5目6科9屬30種內生真菌(表1)。部分菌株的具體形態學、顯微學和分子鑒定結果見表2、圖2~3。

表1 2種不同生境甘草內生真菌的分類結果

續表1

表2 甘草部分內生真菌的同源菌株信息

注:A~K.依次為菌株L11、E9、Y9、尖孢鐮刀菌、多見鐮孢菌、腐皮鐮刀菌、C4、C5、Y4、損毀鏈格孢、青霉菌;A1~K1.菌株正面;A2~K2.菌株背面;A3~K3.菌絲和孢子的顯微特征。圖2 甘草部分內生真菌的形態和顯微特征(LPCB,×400)

注:紅色方框表示本研究中分離的內生真菌編號。圖3 甘草部分內生真菌與同源菌株的聚類分析

3.2.1菌株L11 在PDA培養基中,該菌株有稀疏的白色菌絲;菌落開始是褐色,隨后顏色逐漸加深,最后為深褐色;分生孢子梗有重復分枝,有單生,頂部較細;小型分生孢子大量產生,無色,橢圓形。

將菌株L11 ITS測序結果進行Blast比對,結果顯示與菌株L11相似度最高的同源性序列均為無性世代Dactylonectria屬真菌,相似度最高為99.78%,構建系統進化樹分析顯示L11與Dactylonectriamacrodidyma親緣關系最近。綜合以上鑒定結果及查閱參考文獻[37],鑒定菌種L11為Dactylonectria屬真菌D.macrodidyma。

3.2.2菌株E9 在PDA培養基中,該菌株的菌絲為白色,邊緣整齊,較疏松,菌落底部有橙黃色色素產生;分生孢子梗掃帚狀分枝,分生孢子橢圓形。

將菌株E9 ITS測序結果進行Blast比對,結果顯示菌株E9與生赤殼科螺旋聚孢霉屬粉紅粘帚菌Clonostachysrosea的相似度最高,為99.47%。綜合以上鑒定結果及查閱參考文獻[38],鑒定菌E9為粉紅粘帚菌C.rosea。

3.2.3菌株Y9 在PDA培養基中,該菌株的菌落呈白粉色,氣生菌絲絨狀,產生大型分生孢子和小型分生孢子;大型分生孢子鐮刀型,有1個隔膜,小型分生孢子卵形或橢圓形;產孢結構為單瓶梗,厚垣孢子多,球形。

將菌株Y9 ITS測序結果進行Blast比對,結果顯示菌株Y9與4株叢赤殼科鐮刀屬真菌的相似度最高,構建系統進化樹分析顯示Y9與Fusariummoniliformis親緣關系最近。綜合以上鑒定結果及查閱參考文獻[39],鑒定菌Y9為鐮刀屬真菌F.moniliformis。

3.2.4菌株C4 在PDA培養基中,該菌株的菌絲呈白色至褐色,較稀疏,氣生菌絲呈氈狀;菌落背面褐色,邊緣白色;孢子長橢圓形,氣生菌絲不分枝或少分枝。

將菌株C4 ITS測序結果進行Blast比對,結果顯示與菌株C4相似度較高的同源性序列共3條,相似度最高為99.56%,構建系統進化樹分析顯示C4與Ilyonectriadestructans親緣關系最近。綜合以上鑒定結果及查閱參考文獻[40],鑒定菌株C4為土赤殼屬真菌I.destructans。

3.2.5菌株C5 在PDA培養基中,該菌株的菌落呈白色絲絨狀,邊緣整齊,厚度適中,培養基背面黃色,分生孢子梗分支或少分支,褐色,或只有產孢細胞;產孢細胞為產孢瓶體,無色,近無色至中度褐色;分生孢子單胞,無色或近無色,黏孢子,解離。

將菌株C5 ITS測序結果進行Blast比對,結果顯示與菌株C5相似度較高的同源性序列共3條,相似度最高為100%,構建系統進化樹分析顯示C5與Cadophorafastigiata親緣關系最近。綜合以上鑒定結果及查閱參考文獻[41],鑒定菌株C5為背芽突霉屬真菌C.fastigiata。

3.2.6菌株Y4 在PDA培養基中,該菌株的菌落呈絨狀,灰綠色或棕色;新生菌絲表面白色,成熟時變成橄欖綠色;菌絲分枝、分離。產孢部分合軸式延伸,分生孢子梗橄欖褐色至褐色,圓柱形、紡錘形、橢圓形;分生孢子梗分支,在分支鏈中產生大量分生孢子,在鏈的末端有較小尺寸的分生孢子。分生孢子頂生或側生,呈單個、深色、橢圓形或圓柱形;分生孢子通過分生孢子梗頂端或側面壁上的孔發育,鏈狀、多分支的孢子鏈含有5~11個孢子。

將菌株Y4 ITS測序結果進行Blast比對,結果顯示與菌株Y4相似度較高的同源性序列均為分子孢子菌屬真菌,相似度最高為99.82%,構建系統進化樹分析顯示Y4與Cladosporiumcladosporioides親緣關系最近。綜合以上鑒定結果及查閱參考文獻[42],鑒定菌株Y4為枝狀枝孢菌C.cladosporioides。

3.3 2種不同生境甘草內生真菌的多樣性比較

本實驗從野生生境的甘草中分離得到214株內生真菌,共歸屬為9個屬,鐮刀屬(62.62%)和曲霉屬(12.15%)為優勢菌屬,其次是鏈格孢屬(8.41%);從栽培甘草中分離得到151株內生真菌,共歸屬為6個屬,鐮刀屬(62.91%)和土赤殼屬(12.58%)為優勢菌屬,其次是青霉屬(7.95%);綜合本次實驗結果,鐮刀屬真菌是甘草內生真菌的優勢菌屬(62.74%),其次是曲霉屬(10.14%);螺旋聚孢霉屬(0.27%)、背芽突霉屬(1.37%)、分子孢子菌屬(1.37%)和Dactylonectria屬(3.01%)內生真菌均為稀有菌屬,結果見表3、圖4。

表3 野生和栽培生境甘草內生真菌的相對頻率和多樣性指數

圖4 野生和栽培生境甘草不同屬內生真菌的比例

從野生生境甘草分離的特有菌株有交鏈孢霉、枝狀枝孢菌、粉紅粘帚菌、串珠鐮刀菌、Fusariumfalciforme、Cadophorafastigiata等11種真菌;IR用于衡量2種不同生境甘草內生真菌的豐富度和每個組織塊受多重侵染的頻率,2種生境甘草內生真菌的分離率為97.27%(野生)和68.64%(栽培);H用于比較2種不同生境甘草內生真菌的物種多樣性程度,野生生境甘草內生真菌的H是栽培甘草的1.42倍;CS可以比較2種生境甘草內生真菌種類的相似程度,2種生境甘草內生真菌的CS為77.55%,表明野生生境甘草內生真菌的群落豐富度和多樣性高于栽培甘草。

4 討論

本研究從2種不同生境的烏拉爾甘草中共分離得到365株內生真菌,歸屬為4綱5目6科9屬30種。在甘草中首次分離得到土赤殼屬真菌,此外還分離出11株野生生境甘草特有的內生真菌,極大地豐富了甘草內生真菌的種類。

比較不同屬內生真菌的分離率可以確定優勢菌屬。鄧毅等[43]從甘肅野生烏拉爾甘草中分離得到7株內生真菌,優勢菌屬為青霉菌屬和曲霉屬;從栽培甘草中分離得到6株內生真菌,優勢菌屬為青霉菌屬。楊明俊等[44]從烏拉爾甘草中分離得到36株內生真菌,歸屬為7個屬,優勢菌屬為木霉屬Trichoderma。吳桐等[45]從烏拉爾甘草中分離得到46株內生真菌,優勢菌屬為鐮刀屬。本實驗從野生和栽培生境的甘草中各取220個組織塊,共計分離365株內生真菌,結果表明,甘草內生真菌的優勢菌屬為鐮刀屬。鐮刀屬真菌是主要的植物病原屬,也是植物內生真菌的常見菌屬[46]。與前人相比,本研究用于分離內生真菌的甘草組織塊數量較多,分離鑒定的內生真菌數量較多,確定優勢菌屬更具代表性。

藥用植物內生真菌具有地域分布的差異性,與其他區域的同種植物相比,同一區域植物微生物種類的相似度更高,這是經過長期的自然選擇形成的鮮明的微生態地域特征[47]。本研究發現野生生境甘草內生真菌的豐富度和多樣性高于栽培生境甘草。從野生生境甘草中分離出11種特有菌株,該現象與2種甘草的生境差異密切相關。野生生境甘草采自內蒙古鄂爾多斯市杭錦旗,是甘草的傳統道地產區,而栽培甘草種植于北京中醫藥大學望京藥園,非道地產區。2種生境的氣候類型、土壤類型、物種豐富度均差異較大。杭錦旗屬中溫帶半干旱高原大陸性氣候,光照充足、降水量小、蒸發量大、土壤微生物種類豐富、野外環境變化較大。北京屬于溫帶季風性氣候,植物園生長環境條件單一,土壤微生物的豐富度低于野外環境。因此,野生生境甘草在生長過程中面臨更多生物或非生物脅迫,被不同種類微生物侵染的概率大,從而使分離的內生真菌種類豐富。

藥用植物內生微生物以不同的方式直接或間接影響藥材的生長、性狀、代謝、化學成分等。目前,已檢測到某些內生真菌可以產生3-吲哚乙酸等生長激素,促進藥用植物的生長,因此藥用植物內生真菌對藥材品質及效用產生一定的影響[47]。有研究報道,野生甘草與栽培甘草的形態和化學成分存在一定的差異[48],該差異可能與兩者內生真菌的群落結構相關。因此,研究野生和栽培生境甘草內生真菌的種類和多樣性差異,可以為提高栽培甘草的品質奠定基礎。

不同植物內生真菌的次生代謝產物具有特異性,可以產生與宿主植物相同或相似的次生代謝產物。Zhang等[42]從蛇足石杉HuperziaserrataTrev.葉片中分離到1株能產生石杉堿甲的內生真菌LF70,通過形態和rDNA ITS序列比對,鑒定為枝狀枝孢菌Cladosporiumcladosporioides。從紅豆杉樹皮中分離到同種菌株MD2,在馬鈴薯葡萄糖液體培養基生長時可以產生紫杉醇[49]。枝孢屬真菌包括30多種,枝狀枝孢菌是最常見的種類之一,能夠產生枝孢菌素(cladosporin)、大黃素(emodin)和其他毒性較小的物質[50]。本研究從野生生境甘草中也分離出枝狀枝孢菌,命名為Y4,未從栽培生境甘草中分離到同種菌株,這為篩選能夠合成甘草次生代謝產物的菌株提供豐富的內生真菌資源。

綜合以上結果,本研究通過分離、鑒定、分析和比較365株野生和栽培生境的甘草內生真菌,發現野生生境甘草內生真菌具有更高的豐富度和多樣性,為進一步研究內生真菌對藥材質量的影響提供新的思路,也為藥用植物內生微生物的資源利用和開發提供參考。