內鏡下黏膜切除術與高頻電切術治療消化道無蒂息肉的臨床療效觀察

譚麗,何咖鮚,李霞

(北海市人民醫院消化內科, 廣西北海536000)

消化道息肉是臨床常見和多發疾病,復發性高,較易癌變,多選擇手術治療[1]。消化道無蒂息肉是消化道息肉中最為常見的類型,以往臨床常用高頻電切術進行治療,利用電外科器械的高頻高壓電流對病灶組織進行加熱,再分離病變組織和正常組織,達到完整切割的目的[2],但其有對局部組織損傷大和術后出血風險高等不足[3]。內鏡下黏膜切除術(endoscopic mucosal resection,ERM)是一種結合內鏡下息肉切除術和內鏡下黏膜注射術發展而來的新型治療手段,通過大塊切除病灶處黏膜組織以實現徹底根治的目的,具有適應證范圍廣和創傷小的優點,已被廣泛應用于臨床[4-5]。本研究旨在探討EMR 與高頻電切術治療消化道無蒂息肉的臨床療效。現報道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2017年3月-2019年3月在本院接受手術治療的消化道無蒂息肉患者80 例,按照隨機數表法均分為EMR組與高頻電切術組,每組各40例。EMR組中,男32 例,女8 例;年齡28~63 歲,平均(45.50±17.50)歲;病程時間4.5~19.5 個月,平均(12.00±7.50)個月;病灶直徑0.5~1.2 cm,平均(0.85±0.35)cm;息肉類型:胃息肉18 例(幽門3例、胃竇7例、胃底5例、胃體3例),結腸息肉22例(直腸5例、結腸17例)。高頻電切術組中,男34例,女6 例;年齡30~64 歲,平均(47.00±17.00)歲;病程4.0~20.0 個月,平均(12.00±8.00)個月;病灶直徑0.5~1.1 cm,平均(0.80±0.30)cm;息肉類型:胃息肉17 例(幽門3 例、胃竇7 例、胃底4 例、胃體3例),結腸息肉23例(直腸6例、結腸17例)。兩組患者一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。見表1。本研究獲得本院醫學倫理委員會審批同意。

表1 兩組患者一般資料比較Table 1 Comparison of general data between the two groups

1.2 納入及排除標準

1.2.1 納入標準①確診為胃腸道無蒂息肉者;②無EMR 或高頻電切術禁忌者;③同意此研究方案且簽署知情同意書。

1.2.2 排除標準①合并心肺嚴重疾病者;②上消化道急性穿孔者;③術前合并未經控制的重度感染灶者;④存在黏膜下浸潤的影像學征象者;⑤長期服用抗凝或抗血小板藥物者。

1.3 方法

1.3.1 高頻電切術組常規內鏡檢查,連接多功能監護儀和麻醉機后鼻導管給氧,靜推麻醉劑,患者進入睡眠狀態后插入內鏡,操作過程中插鏡動作輕柔,避免損傷咽喉部消化道黏膜。明確病灶部位后,利用日本奧林巴斯生產的電子胃腸鏡(電刀切割功率30 W,凝固功率50 W,工作模式:電切混合模式)完整切除病灶,創面常規止血處理。

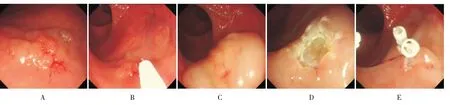

1.3.2 EMR 組內鏡置入步驟與高頻電切術組一致。明確病灶位置后,于病變側緣或病變口內側選擇3~5個注射點,將注射針刺入息肉基底部黏膜下層,每個注射點注入0.3%靛胭脂注射液(南微醫學科技股份有限公司,國械注準20153020520) 1.5~2.0 mL,徹底隆起病灶后拔除注射針,用圈套器將病灶套住,收緊并通電,以徹底切除病灶。病灶體積過大的患者采取分片切除,創面較小的患者噴灑去甲腎上腺素注射液[遠大醫藥(中國)有限公司,國藥準字H42021301]止血,創面面積較大的患者用鈦夾止血。見附圖。

附圖 EMR步驟Attached fig.Steps of endoscopic mucosal resection

1.4 觀察指標

觀察兩組總有效率、手術時間、并發癥發生率和術前術后生存質量評分。并發癥包括出血和穿孔。生存質量評分采用美國醫學局研究組研發的健康調查簡表[6]測定,分值為35~140 分,得分越高,生存質量越好。

1.5 療效判定標準

術后內鏡檢查提示病灶被徹底清除為顯效;病灶體積較術前縮小≥70%為有效;病灶體積較術前縮小<70%為無效。總有效率(%) = (顯效例數+有效例數)/患者總例數×100%[7]。

1.6 統計學方法

選用SPSS 22.0 統計軟件對數據進行處理,符合正態分布的計量資料以均數±標準差(±s)表示,兩組間比較行獨立樣本t檢驗,組內比較行配對t檢驗;計數資料以例(%)表示,組間比較行χ2檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

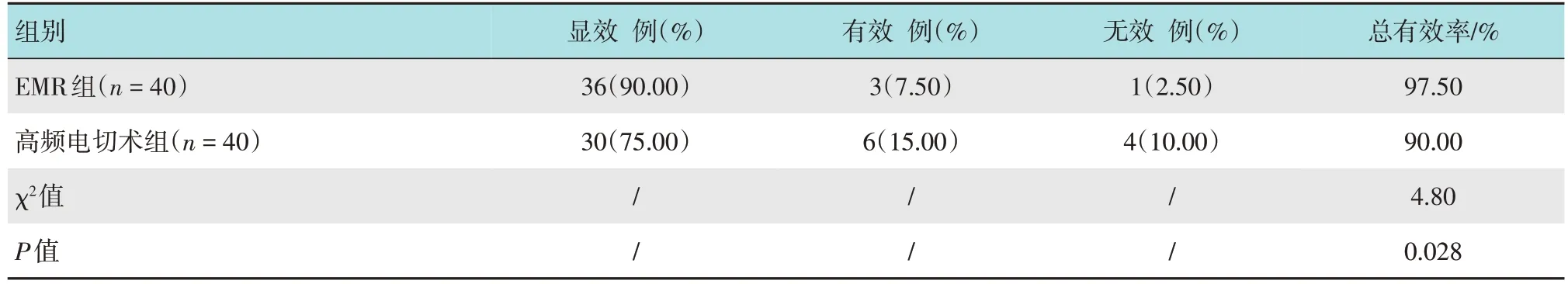

2.1 兩組患者總有效率比較

EMR 組總有效率為97.50%,與高頻電切術組的90.00% 比較,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組患者總有效率比較Table 2 Comparison of the total effective rate between the two groups

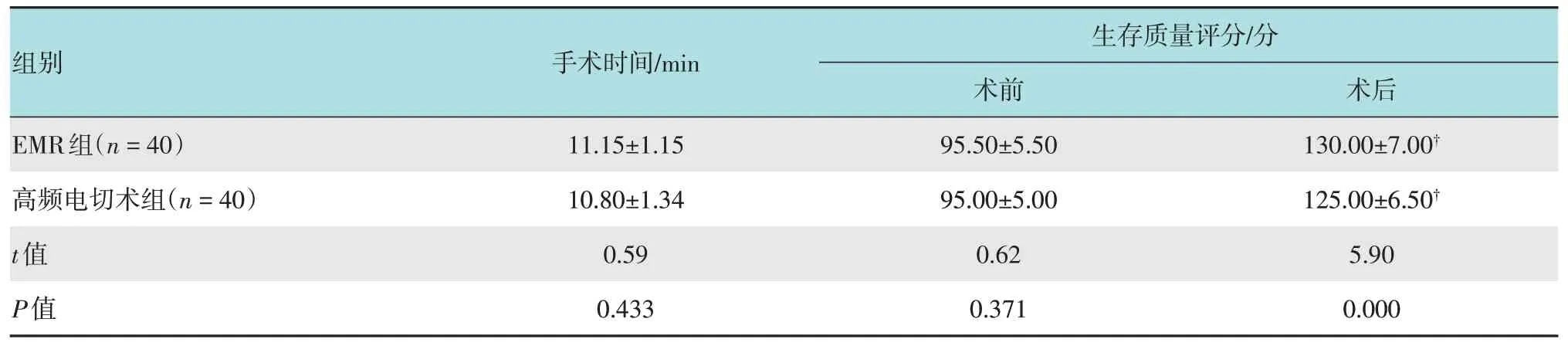

2.2 兩組患者手術時間和術前術后生存質量評分比較

兩組患者手術時間比較,差異無統計學意義(P>0.05);兩組患者術前生存質量評分比較,差異無統計學意義(P>0.05),兩組患者組內生存質量評分術后與術前比較,差異有統計學意義(P<0.05),兩組患者術后生存質量評分組間比較,差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組患者手術時間和術前術后生存質量評分比較 (±s)Table 3 Comparison of operation time and preoperative and postoperative quality of life scores between the two groups (±s)

表3 兩組患者手術時間和術前術后生存質量評分比較 (±s)Table 3 Comparison of operation time and preoperative and postoperative quality of life scores between the two groups (±s)

注:?與術前比較,差異有統計學意義(P <0.05)

生存質量評分/分組別EMR組(n=40)手術時間/min術后130.00±7.00?11.15±1.15術前95.50±5.50高頻電切術組(n=40)t值P值125.00±6.50?5.90 0.000 10.80±1.34 0.59 0.433 95.00±5.00 0.62 0.371

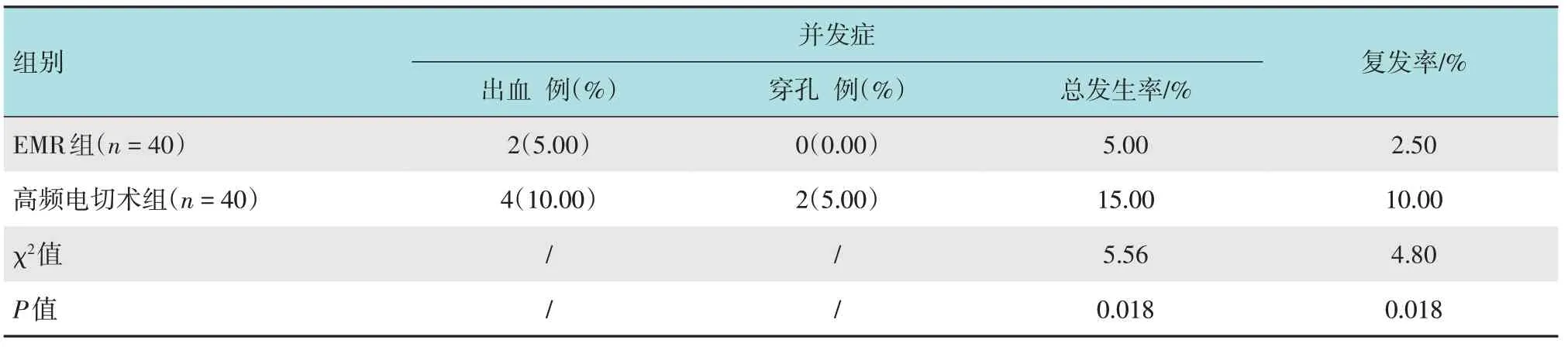

2.3 兩組患者并發癥發生率和復發率比較

高頻電切術組并發癥發生率和復發率分別為和15.00%和10.00%,較EMR 組的5.00%和2.50%高,兩組患者比較,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表4。

表4 兩組患者并發癥發生率和復發率比較Table 4 Comparison of complication rate and recurrence rate between the two groups

3 討論

3.1 消化道無蒂息肉治療現狀

消化道息肉為發生于消化道黏膜的局限性良性隆起病變,發病早期絕大多數患者無不適癥狀,有不適表現的患者,癥狀也以上腹隱痛、腹脹、腹瀉、惡心和嘔吐為主,因缺乏特異性容易被患者忽視[8]。根據病理分型可將消化道息肉分為增生性和腺瘤性兩種[9]。無蒂息肉為消化道息肉的主要類型,隨著內鏡技術的快速發展,經內鏡切除成為臨床治療的首選方法,包括高頻電凝切除法、激光及微波灼除法、尼龍絲結扎法和氬離子凝固法等,其中以高頻電凝切除最為常用[10-13]。但胡陽等[14]研究發現,高頻電凝切除法在完整切除率和累積復發率方面有較大不足,特別是并發癥發生率較高,難以滿足臨床治療所需。

3.2 EMR治療消化道無蒂息肉的應用價值

EMR 具有創傷小、術后康復效果佳和患者耐受性高的優勢,已廣泛應用于臨床[15-17]。目前,EMR的治療方案包括黏膜下注射切除法、透明帽法、套扎器法和分片切除法,以黏膜下注射切除法較為常用[18-20]。梅長紅等[21]報道,黏膜切除組手術時間和住院時間與高頻電切組比較,差異無統計學意義,但出血量較高頻電切組少,術后隨訪結果顯示,黏膜切除組復發率為2.26%,與高頻電切組的7.50%比較,差異無統計學意義,該作者認為:EMR 能減少術中出血量,避免患者承受二次手術帶來的痛苦,應用價值較內鏡下高頻電切術更高,本研究結果與文獻[21]報道一致。本研究中,EMR 組復發率為2.50%明顯低于高頻電切術組的10.00%,與文獻[21]報道不一致。分析原因可能在于:本院醫師已經熟練掌握該術式操作技巧,并非處于學習曲線期間,使病灶切除更為徹底。

3.3 本研究的創新及不足

本研究的創新之處在于:分析了EMR 和高頻電切術對患者遠期生存質量的影響。影響患者生存質量的因素包括并發癥發生率和復發率。本研究表明,EMR 的并發癥發生率和復發率較高頻電切術低,使患者遠期生存質量得到了明顯提升。由于本研究樣本量較少,仍需今后大樣本研究來證實。進一步擴大研究樣本量并納入更多觀察指標,也是筆者今后工作的重要方向。

綜上所述,EMR 治療消化道無蒂息肉取得的療效較高頻電切術更佳,并發癥發生率和復發率更低,值得臨床推廣使用。