大型泵站循環(huán)冷卻技術(shù)供水系統(tǒng)研究

陳廣明 詹雪艦

摘要:作為大型泵站技術(shù)管理工作的重點(diǎn),技術(shù)供水系統(tǒng)運(yùn)行效率直接影響著大型泵站安全生產(chǎn)、運(yùn)行維護(hù)和成本核算。結(jié)合在建大型泵站輔助技術(shù)供水系統(tǒng)設(shè)計(jì)和已建泵站工程運(yùn)行管理情況,提出了一種新型大型泵站技術(shù)供水系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案。該系統(tǒng)采用全封閉循環(huán)方式,利用泵站前池流動(dòng)進(jìn)水自然水冷,建設(shè)安裝簡(jiǎn)單且投資較少,冷卻介質(zhì)采用純凈水,可使系統(tǒng)長(zhǎng)期運(yùn)行無(wú)損耗無(wú)腐蝕,維護(hù)管理簡(jiǎn)便。

關(guān)鍵詞:技術(shù)供水;大型泵站;循環(huán)冷卻;運(yùn)行效率

中圖法分類(lèi)號(hào):TV675文獻(xiàn)標(biāo)志碼:ADOI:10.15974/j.cnki.slsdkb.2021.06.009

文章編號(hào):1006 - 0081(2021)06 - 0045 - 04

大型泵站是水利基礎(chǔ)設(shè)施重要的組成部分,是保護(hù)人民生命財(cái)產(chǎn)安全和發(fā)展糧食生產(chǎn)的核心裝備,在排澇、灌溉、調(diào)水和供水工作等方面發(fā)揮著不可替代的基礎(chǔ)性作用,在國(guó)民經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定中占有重要地位[1-4]。近年來(lái),隨著跨流域調(diào)水工程的建設(shè)實(shí)施,我國(guó)大型泵站建設(shè)規(guī)模和技術(shù)水平得到大幅提升,推進(jìn)了大型泵站設(shè)計(jì)建設(shè)水平,提升了泵站運(yùn)行管理能力,促進(jìn)了我國(guó)大型泵站建設(shè)與管理事業(yè)的發(fā)展。

1 大型泵站技術(shù)供水系統(tǒng)發(fā)展

大型泵站工程是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)工程。除高壓供電、勵(lì)磁和控制保護(hù)系統(tǒng)外,主機(jī)組還需要可靠的供油、液壓、供水、供氣等輔機(jī)系統(tǒng)。輔機(jī)系統(tǒng)運(yùn)行的可靠性直接決定了主機(jī)組的運(yùn)行安全,也與大型泵站的安全生產(chǎn)和工程效益密切相關(guān)。輔助技術(shù)供水系統(tǒng)主要為主電機(jī)、水泵上下導(dǎo)軸承和其他部位提供冷卻潤(rùn)滑用水,確保機(jī)組運(yùn)行期間運(yùn)轉(zhuǎn)件溫升在允許范圍內(nèi),保障機(jī)組正常運(yùn)行。因此,如何保障技術(shù)供水系統(tǒng)的穩(wěn)定高效運(yùn)行,是大型泵站建設(shè)與管理工作中重要部分[5-8]。

按目前我國(guó)已經(jīng)建成大型泵站所采用的結(jié)構(gòu)形式,輔助技術(shù)供水系統(tǒng)可分為開(kāi)放式和封閉式,大部分設(shè)計(jì)都是通過(guò)進(jìn)水流道側(cè)向引水管道進(jìn)水,經(jīng)站身埋設(shè)管道進(jìn)入技術(shù)供水泵加壓,再經(jīng)管道輸送至導(dǎo)軸承、冷卻油室等部位冷凝管道,經(jīng)循環(huán)冷卻后從匯流管排至泵站前池。這種技術(shù)方案的主要特點(diǎn)是結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、冷卻水量大、熱量交換較快,缺點(diǎn)是進(jìn)水水質(zhì)較差,加壓泵、管道閥門(mén)和冷凝器極易堵塞,進(jìn)水口位于池底容易堵塞、清理困難,直接影響機(jī)組運(yùn)行安全,特別是冷凝器受水質(zhì)影響堵塞、銹蝕后會(huì)造成熱交換效率下降甚至引起管壁滲漏,可能會(huì)導(dǎo)致重大設(shè)備事故,增加機(jī)組運(yùn)行維護(hù)成本,同時(shí)加壓機(jī)組系統(tǒng)能耗高效率低。目前沿淮地區(qū)河湖水系水質(zhì)較差,特別是大型泵站在大流量開(kāi)機(jī)運(yùn)行時(shí),高速水流裹攜大量河道懸浮雜物進(jìn)入前池,經(jīng)管道后進(jìn)入技術(shù)供水系統(tǒng),極易造成因技術(shù)供水系統(tǒng)堵塞引起冷卻供水壓力不足,從而引起導(dǎo)軸承溫升上升造成主機(jī)停運(yùn)事故。根據(jù)淮南市目前大型泵站技術(shù)供水系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)調(diào)研統(tǒng)計(jì)情況,機(jī)組導(dǎo)軸承溫升異常的檢查結(jié)果表明:因增壓泵葉輪雜物纏繞、管閥堵塞和冷凝器堵塞等原因引起的泵站故障占到90%以上。

鑒于以上分析,首先從技術(shù)角度上看,開(kāi)放式技術(shù)供水系統(tǒng)管路始終與外界水系相通,雜物進(jìn)入管路的情況不可避免;其次是天然環(huán)境水系水質(zhì)較差,技術(shù)供水進(jìn)水口未考慮設(shè)置攔污裝置或是管路沒(méi)有設(shè)置過(guò)濾或沉淀裝置。另外,從現(xiàn)有技術(shù)供水系統(tǒng)設(shè)計(jì)原理和運(yùn)用情況來(lái)看,即使設(shè)置過(guò)濾或沉淀裝置,因水質(zhì)問(wèn)題造成的冷卻管壁沉積或冷凝器堵塞銹蝕等情況仍然無(wú)法避免。

隨著水利科技進(jìn)步與發(fā)展,近年來(lái)有個(gè)別新建大型泵站根據(jù)運(yùn)行和管理實(shí)踐,將冷卻循環(huán)水改用地下水或者是采用水箱循環(huán)水,相當(dāng)于半開(kāi)放式,從運(yùn)行效果來(lái)看不甚理想,仍然存在高溫天氣水量消耗快、水質(zhì)變質(zhì)等問(wèn)題,同時(shí)冷卻管路還存在進(jìn)氣、補(bǔ)水等問(wèn)題。南水北調(diào)工程個(gè)別大型泵站對(duì)技術(shù)供水系統(tǒng)進(jìn)行封閉循環(huán)改造,方案為采用室外式強(qiáng)制風(fēng)冷空調(diào)散熱器,在室外增加了強(qiáng)制風(fēng)冷散熱機(jī)組,但是系統(tǒng)改造成本高,同時(shí)仍存在散熱效果差、能耗較高、環(huán)境噪音大等問(wèn)題。

2安徽省供水系統(tǒng)現(xiàn)存問(wèn)題與技術(shù)需求

安徽省位于長(zhǎng)江中下游和淮河中游,地勢(shì)低洼,行蓄洪區(qū)眾多,防洪排澇任務(wù)繁重。目前全省已經(jīng)建成的大型泵站(規(guī)模在50 m3/s或1萬(wàn)kW以上)有10余座,是我國(guó)大型泵站建設(shè)較為集中的省份,加上目前正在建設(shè)的引江濟(jì)淮調(diào)水泵站群,全省大型泵站總數(shù)將達(dá)到30多座,總排灌流量將達(dá)到3 500 m3/s以上,總裝機(jī)近40萬(wàn)kW,這樣集中的泵站群和裝機(jī)規(guī)模在國(guó)際上也不多見(jiàn)。其中正在建設(shè)的蜀山樞紐泵站總裝機(jī)達(dá)6萬(wàn)kW,調(diào)水流量達(dá)300 m3/s,其單站流量規(guī)模在世界范圍內(nèi)屈指可數(shù)。

2.1 存在問(wèn)題分析

以沿淮地區(qū)安徽省淮南市已經(jīng)建成的西淝河、永幸河、城北湖等大型泵站為例,以上泵站單站裝機(jī)5~6臺(tái),裝機(jī)功率在1萬(wàn)kW左右,平均單機(jī)流量在16~30 m3/s之間,均采用技術(shù)供水系統(tǒng)與消防供水系統(tǒng)合并設(shè)計(jì),共用離心泵從前池供水至消防水箱和技術(shù)供水管道,經(jīng)冷卻循環(huán)后排至泵站前池。從各站技術(shù)供水系統(tǒng)近年運(yùn)行統(tǒng)計(jì)情況看,曾多次出現(xiàn)供水泵機(jī)組、管路或閥組堵塞情況,造成軸瓦溫度升高,主機(jī)組緊急停機(jī)等事故時(shí)有發(fā)生,影響了泵站機(jī)組的運(yùn)行安全。

同時(shí),大部分泵站技術(shù)供水系統(tǒng)與消防供水系統(tǒng)合并設(shè)計(jì),技術(shù)供水泵兼作消防泵。水泵按照消防供水最大水量和最大水頭校核設(shè)計(jì),由于消防供水水量和最大水頭遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于技術(shù)供水系統(tǒng)參數(shù),造成技術(shù)供水泵組長(zhǎng)期在低水頭、小流量的最不利工況下運(yùn)行,是典型的大馬拉小車(chē),造成輔助技術(shù)供水機(jī)組效率極其低下。按照大型泵站機(jī)組平均年運(yùn)行時(shí)間2000臺(tái)時(shí)計(jì)算,技術(shù)供水機(jī)組單機(jī)功率一般在11~18 kW之間,一般采用二用一備方式運(yùn)行,按平均功率15 kW計(jì)算,每年技術(shù)供水系統(tǒng)能耗電量在3萬(wàn)~4萬(wàn)kW·h,系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)性較差。

2.2 技術(shù)需求分析

泵站技術(shù)供水系統(tǒng)最基本的功能就是為主機(jī)組提供冷卻用水,耗水量根據(jù)系統(tǒng)冷卻熱當(dāng)量需求進(jìn)行分析確定。為解決當(dāng)前技術(shù)供水系統(tǒng)方案存在的問(wèn)題,首先要解決冷卻介質(zhì)潔凈度問(wèn)題,以確保管路、閘閥及散熱器長(zhǎng)期可靠運(yùn)行,其次要解決冷卻介質(zhì)循環(huán)后熱排放問(wèn)題,目標(biāo)是冷卻系統(tǒng)高效運(yùn)轉(zhuǎn),同時(shí)需對(duì)技術(shù)供水和消防供水機(jī)組進(jìn)行節(jié)能降耗優(yōu)化設(shè)計(jì)。

而大型泵站技術(shù)供水系統(tǒng)對(duì)冷卻水質(zhì)要求較高,按照有關(guān)規(guī)定:冷卻水不應(yīng)含漂浮物;泥沙平均粒徑最大不得超過(guò)0.1 mm, 粒徑0.002 5 mm 以上的泥沙含量不超過(guò)含沙量的5%;為避免管路及冷卻器結(jié)垢,冷卻水應(yīng)是中性水,硬度不宜大于10度;冷卻水pH值應(yīng)呈中性以避免腐蝕管路與用水設(shè)備。

按照目前國(guó)內(nèi)大型泵站運(yùn)行的河道水質(zhì)環(huán)境來(lái)看,絕大部分天然河道水質(zhì)無(wú)法滿(mǎn)足冷卻水質(zhì)要求,現(xiàn)階段大型泵站技術(shù)供水冷卻系統(tǒng)更宜采用封閉循環(huán)設(shè)計(jì)的技術(shù)路線,才能保證安全高效運(yùn)行。

3 技術(shù)供水方案設(shè)計(jì)

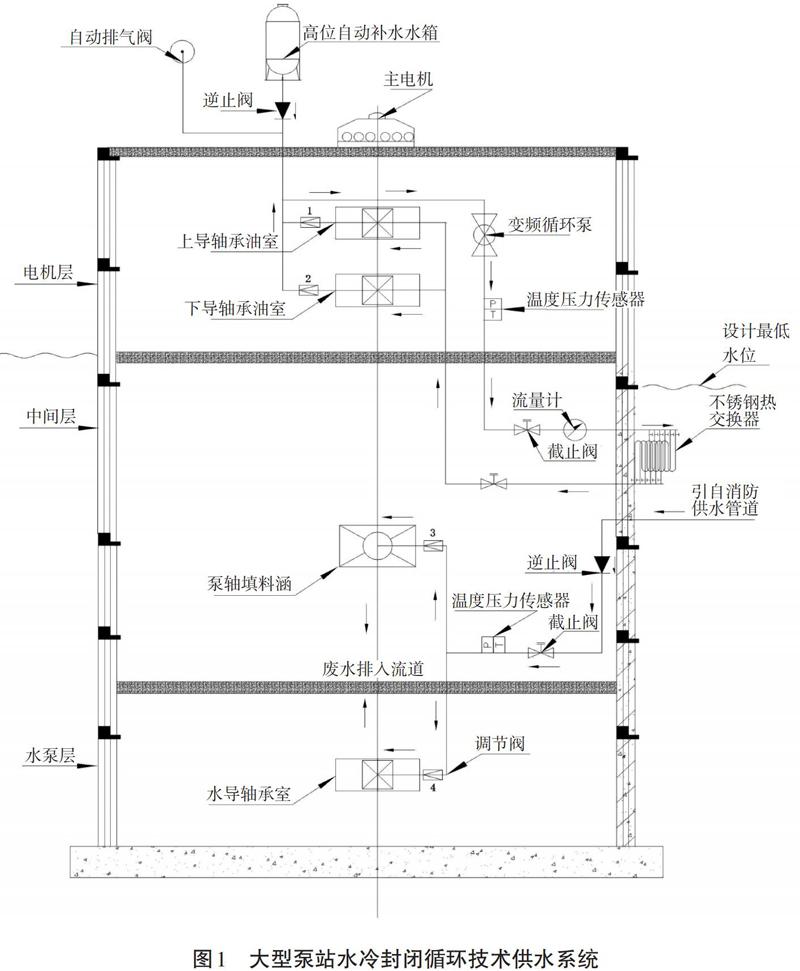

通過(guò)上述技術(shù)需求目標(biāo)分析,結(jié)合泵站機(jī)組冷卻組件的結(jié)構(gòu)與運(yùn)行特點(diǎn),為保證冷卻介質(zhì)純凈可靠,設(shè)計(jì)采用綜合封閉冷卻循環(huán)系統(tǒng)。整個(gè)系統(tǒng)分為2個(gè)子系統(tǒng)。

(1)對(duì)導(dǎo)軸承、冷卻油室告示冷卻部位,采用全封閉循環(huán),冷卻介質(zhì)可優(yōu)先選用純凈水,比熱大、成本低、無(wú)腐蝕,管道流量、壓力根據(jù)系統(tǒng)需求分析計(jì)算確定,可根據(jù)需要加入除垢劑。

(2)對(duì)于機(jī)組填料涵和水導(dǎo)軸承部位,為確保冷卻水質(zhì)和壓力,直接采取消防管道供水,廢水直接排入流道,水源可為市政管道供水或深井地下水。

封閉循環(huán)技術(shù)供水系統(tǒng)利用泵站前池水流為技術(shù)供水系統(tǒng)外周冷卻環(huán)境,熱交換效能高、冷卻效果好,可充分利用水流自然冷卻無(wú)需強(qiáng)制循環(huán)消耗動(dòng)力。對(duì)于技術(shù)供水和消防供水共用機(jī)泵的問(wèn)題,二者供水的用途、流量和揚(yáng)程壓力等參數(shù)相差很大,共用水泵選型困難,可考慮將技術(shù)供水和消防供水分開(kāi)作為獨(dú)立系統(tǒng)設(shè)計(jì)。綜合以上因素考慮,設(shè)計(jì)泵站技術(shù)供水系統(tǒng)方案如下:

技術(shù)供水系統(tǒng)采取單機(jī)組獨(dú)立封閉循環(huán)、自然水冷方式。單機(jī)系統(tǒng)由循環(huán)動(dòng)力泵、管路、閥組、內(nèi)外熱交換器、測(cè)量顯示和控制保護(hù)等部分組成,各機(jī)組技術(shù)供水系統(tǒng)相對(duì)獨(dú)立運(yùn)行,與對(duì)應(yīng)機(jī)組同步啟動(dòng)互不干擾。循環(huán)動(dòng)力泵選用管道式循環(huán)泵,循環(huán)介質(zhì)選用純凈水,內(nèi)外散熱器組件均選用銅或不銹鋼材質(zhì),因?yàn)橄到y(tǒng)為全密閉工作狀態(tài),冷卻介質(zhì)沒(méi)有損耗,管道也不會(huì)產(chǎn)生空氣,可根據(jù)需要設(shè)置排氣閥和高位自動(dòng)補(bǔ)水水箱。根據(jù)主機(jī)組對(duì)冷卻系統(tǒng)技術(shù)要求,核算技術(shù)供水系統(tǒng)循環(huán)流量、入口壓力技術(shù)要求,綜合考慮主機(jī)組技術(shù)供水最高點(diǎn)和前池室外散熱管的揚(yáng)程差和管路、泵閥水頭損失后,計(jì)算技術(shù)供水系統(tǒng)管路管徑,復(fù)核循環(huán)管道泵技術(shù)參數(shù),管閥組件優(yōu)先考慮不銹鋼材質(zhì),以確保系統(tǒng)防腐和運(yùn)行耐久性。

系統(tǒng)工作方式為:由管道式循環(huán)泵推動(dòng)冷卻循環(huán)水在管路循環(huán)流動(dòng),流經(jīng)主機(jī)組上下導(dǎo)軸承等部位通過(guò)散熱器升溫后,再經(jīng)密閉管路進(jìn)入前池外散熱器,經(jīng)河水冷卻,再經(jīng)管路循環(huán)增壓后重新進(jìn)入管路,如此周而復(fù)始密閉循環(huán),以滿(mǎn)足主機(jī)運(yùn)行時(shí)系統(tǒng)冷卻要求。同時(shí)在管路上設(shè)置溫度壓力流量等表計(jì)和傳感器,經(jīng)有線或無(wú)線數(shù)傳至中控臺(tái),可實(shí)現(xiàn)對(duì)技術(shù)供水系統(tǒng)實(shí)時(shí)在線監(jiān)測(cè)和報(bào)警管理。

機(jī)組填料涵和水導(dǎo)軸承部位對(duì)冷卻要求不高,采用與消防供水合并設(shè)計(jì),水源采用市政自來(lái)水或深井地下水,詳細(xì)設(shè)計(jì)在此不再贅述。

大型泵站水冷封閉循環(huán)技術(shù)供水系統(tǒng)如圖1所示。

本技術(shù)供水方案主要優(yōu)點(diǎn)有:

(1)系統(tǒng)采用全封閉循環(huán)方式,解決開(kāi)放式技術(shù)供水系統(tǒng)因水質(zhì)等問(wèn)題造成冷卻效率低下、管路堵塞、銹蝕、集氣等問(wèn)題;

(2)利用泵站前池流動(dòng)進(jìn)水自然水冷,無(wú)需強(qiáng)制冷卻裝置,相對(duì)強(qiáng)制空冷系統(tǒng)節(jié)能高效,人機(jī)環(huán)境友好;

(3)系統(tǒng)建設(shè)安裝簡(jiǎn)單投資較少,冷卻介質(zhì)采用純凈水,可使系統(tǒng)長(zhǎng)期運(yùn)行無(wú)損耗無(wú)腐蝕,維護(hù)管理簡(jiǎn)單方便;

(4)每臺(tái)機(jī)組技術(shù)供水系統(tǒng)獨(dú)立運(yùn)行,互不影響,技術(shù)供水系統(tǒng)運(yùn)行效率高。

4 結(jié) 語(yǔ)

按一般大(2)型以上泵站技術(shù)供水系統(tǒng)規(guī)模分析,改造成為封閉循環(huán)水冷系統(tǒng)后,可充分利用原有部分管路和熱交換器,加裝前池被動(dòng)式冷卻器、管道增壓泵、管路、閥組、監(jiān)測(cè)計(jì)量傳感器等,新增投資可控制在20萬(wàn)元以?xún)?nèi)。相對(duì)離心式增壓機(jī)組功耗,采用管道式增壓泵可大幅降低能耗,減少運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用,同時(shí)可取消預(yù)埋進(jìn)水管道和離心機(jī)組的設(shè)備占用空間,減少機(jī)組噪音,改善運(yùn)行人員工作環(huán)境,大幅提高泵站機(jī)組運(yùn)行安全可靠性和工程利用率,經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益極其顯著。

參考文獻(xiàn):

[1] GB 50265-2010 泵站設(shè)計(jì)規(guī)范[S].

[2] SL255-2000 泵站技術(shù)管理規(guī)程[S].

[3] 邱傳忻. 泵站工程[M]. 武漢:武漢大學(xué)出版社,2001.

[4] 姜乃昌. 水泵與水泵站[M]. 北京:中國(guó)建筑工業(yè)出版社,2007.

[5] 張景成,張立秋 . 水泵及水泵站[M].? 哈爾濱:哈爾濱工業(yè)大學(xué)出版社,2003.

[6] 中國(guó)市政工程西南設(shè)計(jì)研究院.? 給排水設(shè)計(jì)手冊(cè)(第十一冊(cè))[M]. 北京:中國(guó)建筑工業(yè)出版社,2004.

[7] 中國(guó)市政工程西南設(shè)計(jì)研究院.? 給排水快速設(shè)計(jì)手冊(cè)(第一冊(cè))[M]. 北京:中國(guó)建筑工業(yè)出版社,1995.

[8] 中國(guó)市政工程西南設(shè)計(jì)研究院.? 給排水設(shè)計(jì)手冊(cè)(第一冊(cè))[M]. 北京:中國(guó)建筑工業(yè)出版社,2004.

(編輯:江 文)