李有毅 讓生態教育在校園開花結果

耿國彪

“通過生態教育進校園活動,使教師樹立生態教育理念,提高生態教育水平,使學生增強生態認知,養成愛護環境的意識,切身感受校園綠化、美化、香化、凈化帶來的變化和美好。” 全國政協委員、北京十二中校長李有毅在接受記者采訪時表示,生態教育一定要走進校園,特別是疫情之后顯得尤其重要。

作為北京市豐臺區基礎教育的領頭羊,北京十二中曾有著不平凡的“出身”。它的前身是“宛平簡師”,80多年前由當地士紳在盧溝橋畔的一所龍王廟組織籌建而成。作為北京市的名校之一,北京十二中也是名校長的“培養基地”———國家教育咨詢委員會委員陶西平,北京市教委原副主任、北京市教育學會會長羅潔,都曾在此擔任校長。李有毅是這所學校的第十任校長。

突如其來的新冠疫情打亂了正常的社會生活秩序,廣大中小學生在去年都經歷了一個漫長的假期,之后開始陸續返校學習。李有毅委員說,北京十二中一直積極參與生態教育進校園活動,邀請生態專家為學生講課,通過舉辦展覽、演講等形式多樣的活動增進學生的生態意識。她認為,“人法地,地法天,天法道,道法自然”,在天地之間悟道,才能安身立命,明了人生的目的和意義。人類只有通過生態教育認識自然、了解自然,才能和自然建立更親密的關系,進而愛上自然、保護自然。

家長永遠是孩子的第一老師

每個孩子都是一個容器,就看裝進這個容器的是什么樣的東西,是發生化學反應,還是物理反應?這個反應所生成的物質是有害于集體的還是有助于集體的?

有著40多年一線教學和管理經驗的李有毅認為,家庭教育和學校教育同樣重要,而家長是唯一可以傾聽到孩子最真實聲音的人,家長要尊重孩子的意愿,不要泯滅孩子的興趣,同時還要“能利他,講理性,行表率”。

教育是無痕跡的,潛移默化的,在很多方面,家庭教育是與學校教育相通的。家長對很多問題的看法都在時時影響到孩子,其對待生活、工作和家庭的態度都將會影響到孩子的一生。

孩子的可塑性很大,家長的所作所為,孩子都會看在眼里;家長能否用積極的、寬容的態度來看問題,都會影響到孩子。比如,家長是“在工作中生活”還是“在生活中工作”,家長對這一問題的選擇也會影響到孩子對待生活、未來對待工作的態度——如果家長工作有激情、有熱情、有干勁兒,并且不斷努力,孩子就會受到更多正面的影響。這有利于孩子最終走向工作崗位,獨立面對生活。

家庭是可以徹底放松的地方,可以真實表露想法,家長可以聽到孩子最真實的聲音、看到孩子最真實的一面,所以家長的作用是非常大的。家長可以在了解孩子的性格和興趣等的基礎之上,施以循循善誘、因勢利導的教育。而好孩子的成長,必然植根于正確的家庭教育方式和和諧的家庭環境。

李有毅認為,現在的家長面臨的新環境、新挑戰有很多,需要學習的東西也很多,家長必須要與時俱進。作為家長,首先要有一定的說教。當遇到問題時,需要從正反兩面分析問題,引導孩子辯證地看問題。當孩子犯錯時,不是一味地批評孩子,需要家長指出問題,但是方式、方法很重要。而要達到這種“理性”,家長就需要和孩子共同學習。

李有毅說,包括家庭教育和學校教育在內,教育是貫穿始終的,不過在某個時期,某種教育形式所起的作用會相對更大。而對于家長而言,家長要在行為上為孩子做好表率。比如,無論工作再累,回到家都一定要看書、看報、上網獲取有用信息,對于社會現象能保持積極的、正能量的評價等。

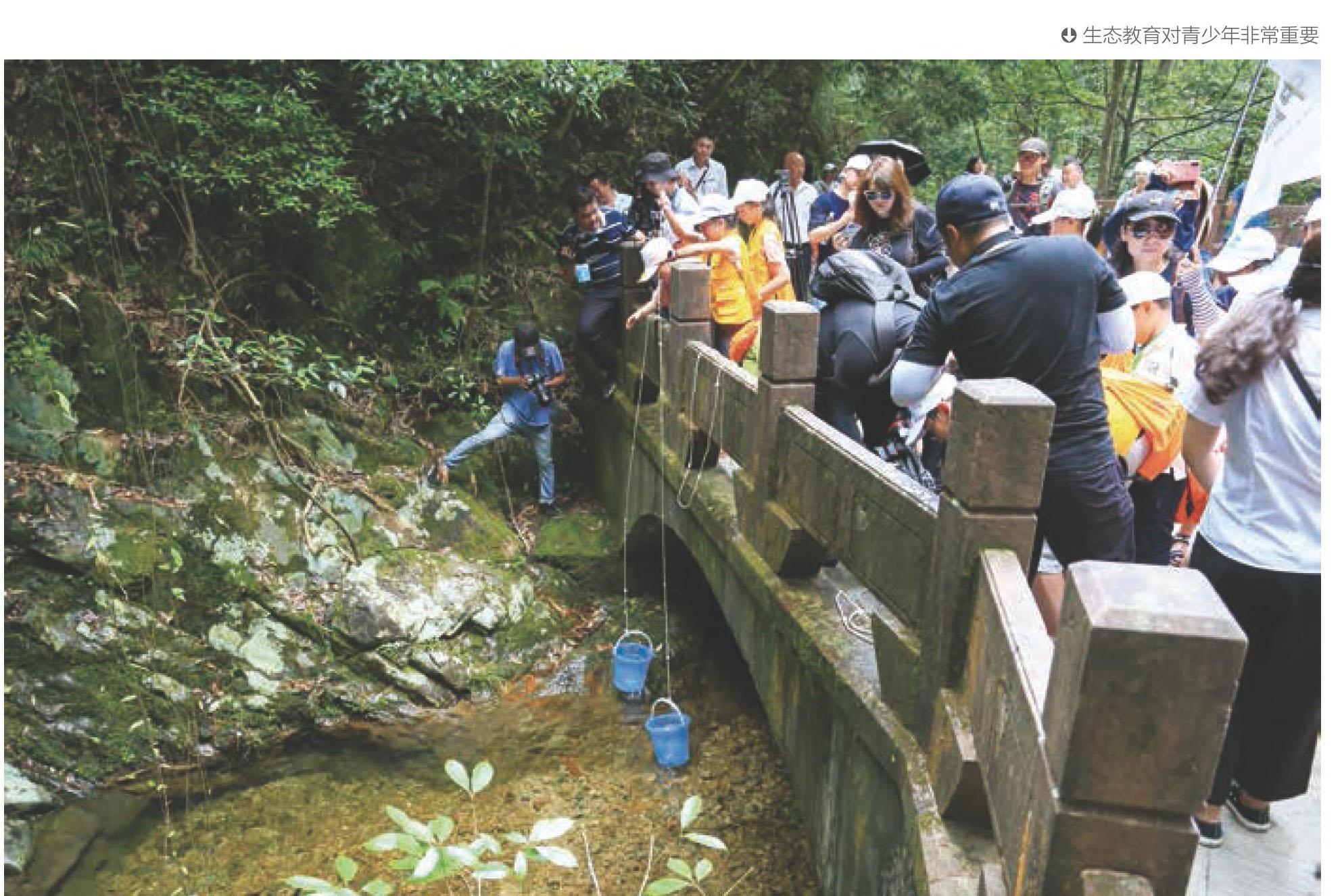

生態教育非常重要

何謂“生態教育”?“生態教育”是立足于生命視野對大自然的一種認識和理解。它以自然為教育的基點,認為教育的目的之一就是要遵循自然規律,不斷認識自然、了解自然,促進生命的完善,提升生命的價值。

李有毅表示,通過舉辦生態教育進校園進課堂活動,要逐漸形成一個學生帶動一個班級、一個班級帶動一座學校、一座學校帶動一片區域,從而影響整個社會的方式,在校園中、在全社會掀起倡導生態文明理念的濃厚氛圍。

“我自己親身參與的生態校園宣傳就有很多,比如說校園生態展覽,每次都由同學們精心準備,有漂亮的環保手抄報、樹葉做成的圖畫、手工小擺設、小道具等等,就是要通過實踐教導孩子們從身邊小事做起,善用地球資源,豐富生態理念。”李有毅希望將來與更多的社會機構合作,開發更多生態課程,讓孩子們在濃濃的書香中,插上綠色夢想的翅膀,讓生態理念植根于孩子的心中。

李有毅說,春有百花秋有月,夏有涼風冬有雪。老師要有一顆清凈心,帶著孩子去感受每個時節。我們的孩子與四季同行,每天都有一到兩個小時的自然開慧課程。春天在室外看花、觀察昆蟲;夏天帶孩子走進田野走進森林;秋天農民的莊稼收割之后,孩子們可以在上面與自然融為一體;冬天寒風凜冽,河流結冰,可以帶著孩子,到室外觀察冰面,還可以滑雪滑冰,了解山野的快樂。

具體到北京十二中,李有毅說將生態文明教育的建設與發展納入了學校長期發展規劃,滲透到課堂教學和社會實踐活動,生態文明教育經費優先保障,生態文明教育師資重點培養,結合“地球日”“環境日”等開展特色鮮明的生態科普宣傳。

在北京十二中的樓道上,布滿了各類“校長獎學金”獲得者的簡介,這成了學校文化一道亮麗的風景線。該獎學金是李有毅用她個人的國務院特殊專家津貼、正高級教師和特級教師津貼以及所獲獎金等,于2010年設立的。評選對象為學校內部各個校區的在校生和學生團體。至今已舉行10屆評選活動,共有800余人次參與申報,近150人次榮獲獎學金,這其中也有生態環境類別的學生獲獎。

“校長獎學金的設立,旨在鼓勵優秀學生拔尖領跑,為學生樹立身邊的榜樣,發揮先進典型的示范導向作用。”這也是立足于李有毅自己提出的“讓優秀學生領跑,讓所有學生優秀”理念。

李有毅認為,十二中的學生必須具備正氣與志氣的社會責任、具有底氣與雅氣的學術素養、具有靈氣與勇氣的創新能力、具有大氣與和氣的國際視野,這是培養“大寫的人”的重點工程。

為了祖國的未來奉獻心智

十多年來,李有毅一直用行動踐行著自己的承諾。在她的帶領下,十二中已經發展成為了一個跨越幼小初高多個學段、一校多址的教育集團。如今,創新教育已成為學校一張靚麗的名片。為了培養學生的創新能力,她發起成立了全國“推進教育信息化應用名校聯盟”,加入世界名中學聯盟,在全國首創了錢學森學校、創辦了錢學森航天實驗班和錢學森班,推進國家級課題《普通高中創新人才培養的實踐研究》。為學生提供自主學習、積極思維、開展活動和充分表現的四大發展空間,讓每一個學生都能在自己感興趣的領域內得到健康的發展。

除了耕耘好十二中教育集團的“一畝三分地”,李有毅還積極承擔教育的社會責任。她還擔任了中國創新人才教育研究會副會長、北京市教育研究會高中教育研究分會副理事長、首都師范大學教育碩士特聘導師等職務,辛勤的付出也讓她榮膺“全國先進工作者”“全國五一勞動獎章”“全國‘三八紅旗獎章”等榮譽稱號。

2018年,李有毅成為全國政協委員,在參政議政的道路上開始履職。“全國政協委員代表的不是個人,也不是學校,這意味著一份沉甸甸的、光榮的責任。雖然大家分工不同但都要在自己現有的崗位上,切實履行好自己的職責。”李有毅說。

“基礎教育階段是人生的預備期,習慣的養成期,也是一個人可塑性最強的時期。所以基礎教育在整個教育體系中占據非常重要的位置。”李有毅曾經對全國政協委員名單進行了研究,她發現十三屆全國政協委員中來自基礎教育界的人數較之上一屆有所增加,“這說明國家對基礎教育更加重視了,‘人多聲強建言獻策的力量也一定會更強大,這是一件令人欣喜的事。”

第一次參加全國兩會,李有毅特別關注的是教育的精準扶貧問題、現代青少年的培養以及學生的心理健康等問題。而這些都是她基于日常教育實踐經驗而發現的問題。

“站在全國兩會更高的平臺上,我將和眾多優秀的教育同仁一道,以飽滿的熱情和嚴肅的責任感,積極為推動中國教育發展而貢獻自己的一份力量。”在李有毅看來,從“豐臺區人大常委會委員”到北京市人大常委會委員,再到“全國政協委員”,一路走來,變化的是崗位的名稱,但不變的是為中國教育發展建言獻策的情懷。

在全國政協十三屆一次會議教育界別聯組會上,李有毅說:當前,在培育社會主義核心價值觀時面臨著信仰和價值觀多元趨勢,德育內容和手段較為抽象,各個學科課程標準的實施建議和進展與核心價值觀的具體落實之間還存在著分離。

李有毅建議,應創造條件,實現傳播渠道規范化,規范媒體和信息文化市場,促使價值引領和經濟利益協同發展;實現培育途徑課程化,把踐行社會主義核心價值觀納入系列課程并加以培訓;實現培育踐行活動化,打造更多踐行社會主義核心價值觀體驗基地,開發更多德育實踐課,完善校園文化活動設施;實現師德建設日常化,加強師德師風建設,全面提升教師素養;實現培育環境聯合化,加大師范院校畢業生的師德和核心價值觀教育,加強家風建設,強化環境育人;實現學科滲透無痕化,在學科教學中加強社會主義核心價值觀的有效滲透;實現輔助途徑多樣化,充分利用網絡途徑傳播社會主義核心價值觀;實現學科德育指導綱要時代化,內容及時更新,使之更加符合時代發展要求。