急傾斜厚大礦體采礦方法優化選擇

呂明偉,王忠盛,湯永平,譚富生,劉志軍,周丹

(1.江鎢控股集團江西漂塘鎢業有限公司,江西 贛州市 341000;2.長沙礦山研究院有限責任公司,湖南 長沙 410012;3.金屬礦山安全技術國家重點實驗室,湖南 長沙 410012;4.江鎢控股集團九江有色金屬冶煉有限公司,江西 九江市 332000)

0 引言

在礦山生產的全生命周期中,采礦方法的應用至關重要。采礦方法一旦確定,礦山采礦設備、勞動組織、地壓管理、礦石損失貧化率、生產成本等技術經濟指標即被確定[1]。在以往的采礦方法選擇中主要采用的是經驗類比法,即以其他類似礦山為參考,定性選擇采礦方法,該方法帶有較大的主觀性,當有多個合適方案可供選擇時,其局限性表現尤為突出。層次分析法和模糊數學理論分析法已應用于大量的實際工程方案比選[2]。為尋求新的適用于細脈帶急傾斜厚大礦體采礦方法,在經驗類比法基礎上結合層次分析法和模糊數學理論[2],從多個技術可行的備選方案中優選出最佳方案。

1 開采技術條件

某鎢礦礦體產狀主要為細脈帶型和石英大脈型,共包含4 條礦體。礦體長200~1230 m,細脈帶礦體寬4~45 m、最寬78 m,石英大脈型礦體寬0.25~1.10 m,最大脈寬可達1.46 m,延深155~470 m,礦體呈東西走向,傾南傾北皆有,傾角65°~88°;礦石平均品位:WO30.228%、Sn 0.138%。其中,Ⅲ帶礦體是該礦床中最大的一個礦脈,分布于礦區中部,西自20 線,東止31 線,橫貫全區,全長1300 m,最大延深可達800 m(延至標高0 m 左右),平均帶寬21 m,最寬78 m,所獲鎢錫儲量占總儲量的72%。因此,細脈帶整體屬于急傾斜厚礦體。礦山對石英大脈型礦體采用了淺孔留礦法開采,對細脈帶急傾斜厚大礦體采用了分段鑿巖階段礦房法開采。目前,細脈帶急傾斜厚大礦體所采用的分段鑿巖階段礦房法存在采切工程量大、生產成本高;機械化程度低、勞動強度大、生產效率低、采場生產能力低;井下同時作業的采場多、井下作業人員多,礦山生產安全管理難度大等問題日益突出。為解決上述問題,選擇新的采礦方法已迫在眉睫。

2 采礦方法優選

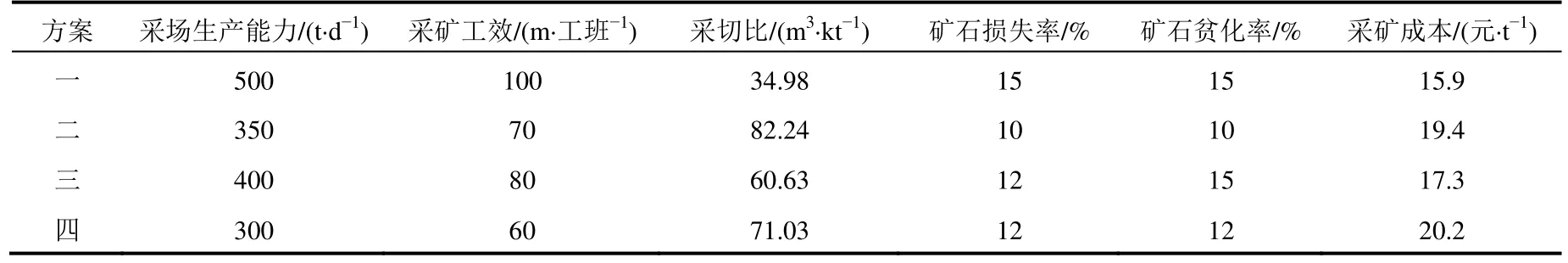

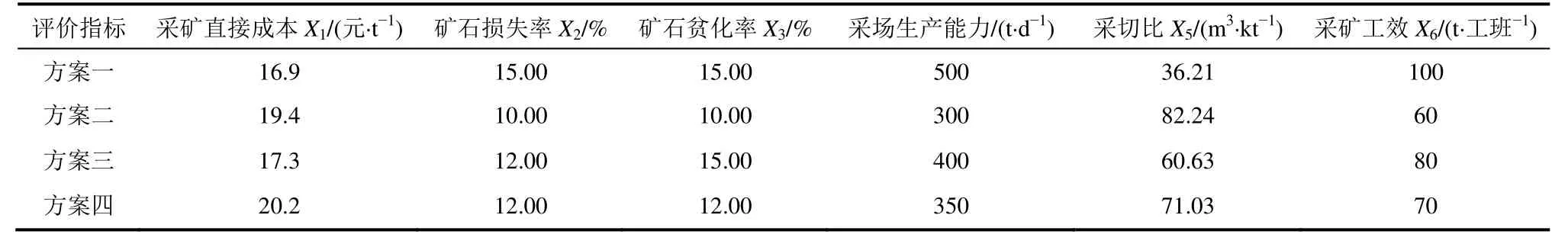

根據礦體形態、厚度、賦存條件及圍巖穩固性等條件,考慮選擇機械化程度高的高效采礦方法。以國內外類似礦山開采條件下采礦方法選擇經驗為參考依據,初步選擇了技術可行的大直徑深孔階段空場法(方案一)、分段鑿巖階段空場法(方案二)、高分段上下向鑿巖階段空場法(方案三)和水平落礦階段空場法(方案四)。4 個方案均采用塹溝式底部結構并配鏟運機出礦。為便于比較,各方案主要技術經濟指標見表1。

表1 各方案技術經濟指標

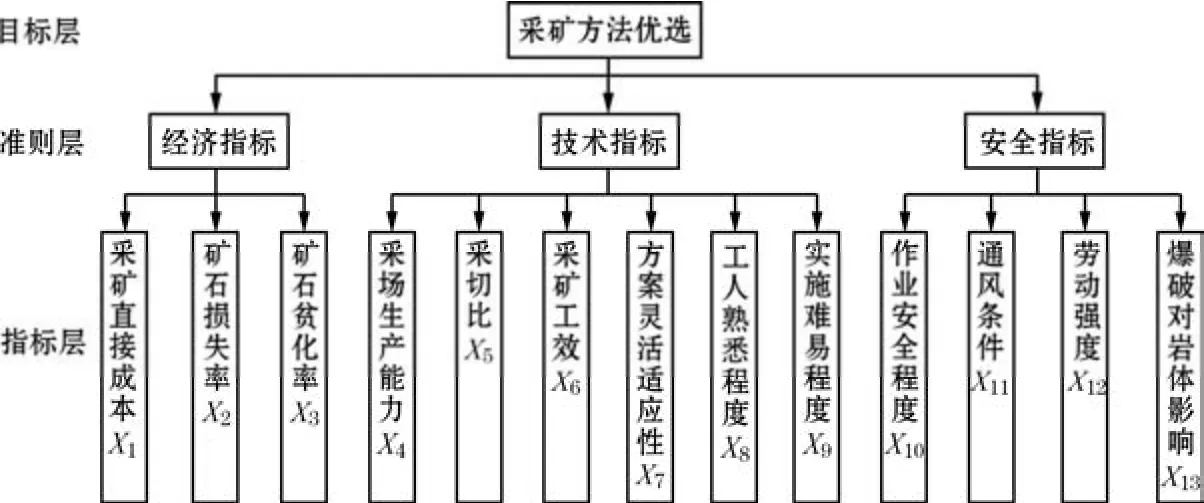

2.1 建立采礦方法綜合評價模型

評價采礦方法的優劣是一個影響因素眾多的復雜問題,因此建立科學合理的評價指標體系尤為關鍵,將直接影響著最終評估結果的準確性[3]。在建立評價指標體系過程中,需同時考慮定量和定性兩種影響因素,尤其需關注兩者相互制約影響的關系。通常評價指標的選取是以盡可能少的指標反映出最真實、最主要和最全面的信息為主要原則。基于以上原則,本文選取采礦直接成本(X1)、礦石損失率(X2)、礦石貧化率(X3)、采場生產能力(X4)、采切比(X5)、采礦工效(X6)、方案靈活適應性(X7)、工人熟悉程度(X8)、實施難易程度(X9)、作業安全程度(X10)、通風條件(X11)、勞動強度(X12)及爆破對巖體影響(X13)共13 個因素作為評價指標[4]。其中技術指標包括采場生產能力、采切比、采礦工效、方案靈活適應性、工人熟悉程度和實施難易程度;經濟指標包括采礦直接成本、礦石損失率和貧化率;安全指標包括作業安全程度、通風條件、勞動強度和爆破對充填體影響。建立綜合評價模型之前,需構建綜合評價(O)指標體系,本文利用層次分析法基本原理建立采礦方法綜合評價模型,具體建模過程如圖1 所示。

圖1 采礦方法綜合評價模型

2.2 確定指標權重

由于AHP 進行決策時主要依據決策者主觀判斷,不可避免地會受到決策者主觀判斷的影響。為盡可能減小主觀認知對決策的影響,所選決策者必須具備淵博的學識并且對當前問題有充分的認識,否則其做出的決策必然與實際不符而不具代表性。為避免上述問題,根據AHP 基本原理,經查閱文獻,并與專家和現場工作人員交流,從實際出發構造相對應的目標層(O)、準則層(P)的指標層(X)判斷矩陣。

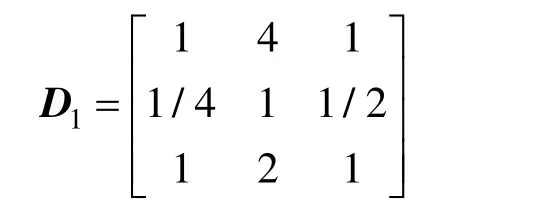

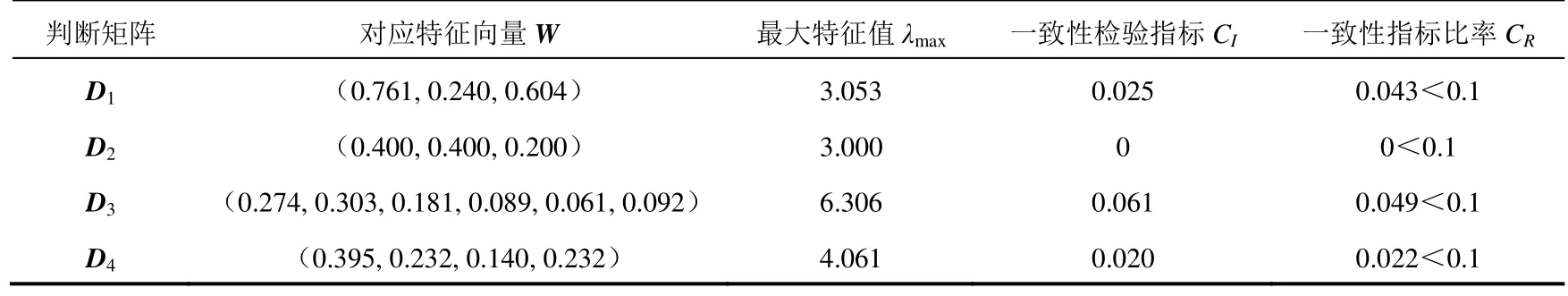

首先構造出采礦技術方案目標層對應3 類指標的準則層判斷矩陣D1,接著基于判斷矩陣求解出最大特征值λ1max和特征向量W1,并對判斷矩陣檢驗其一致性[5]。

經計算得出,最大特征值λ1max=3.053,特征向量W1=(0.761,0.240,0.604)。對上文構造出的判斷矩陣進行一致性檢驗:CI=0.025,RI=0.58,CR=0.043<0.1,經檢驗判斷矩陣D1滿足一致性。因此,得出采礦技術方案目標層對應三類指標準則層的權重向量等于其特征向量,即權重向量為W1=(0.761,0.240,0.604)。

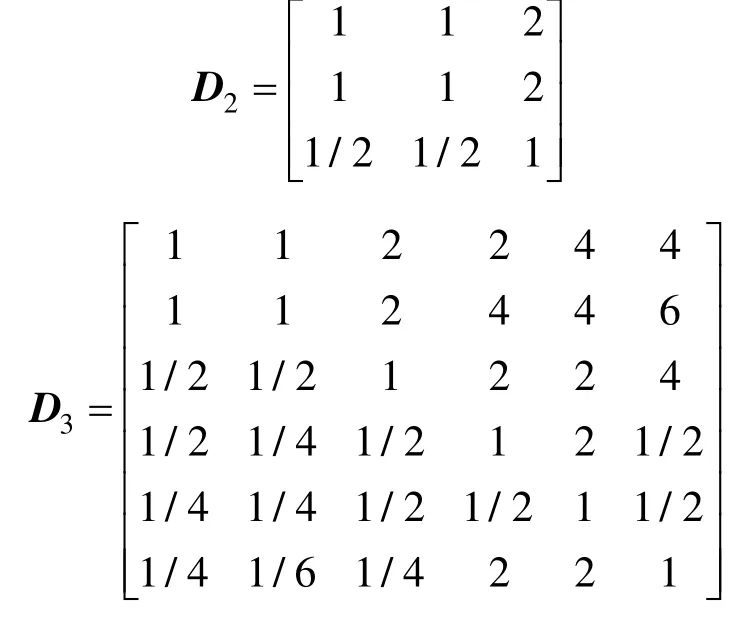

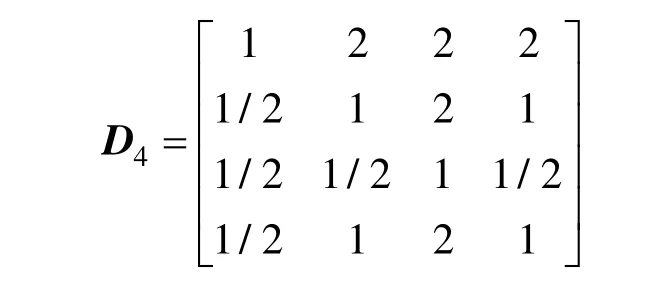

同理,對3 類指標依次構造出各類指標準則層對應其各影響因素指標層的判斷矩陣D2、D3、D4:

基于上述判斷矩陣,可計算出對應的最大特征值λ2max、λ3max、λ4max;對應特征向量W2、W3、W4,經計算可得出判斷矩陣一致性檢驗結果。表2 為判斷矩陣D1、D2、D3、D4所對應的特征向量、最大特征值、一致性檢驗指標及一致性指標比率結果。

表2 層次單排序結果

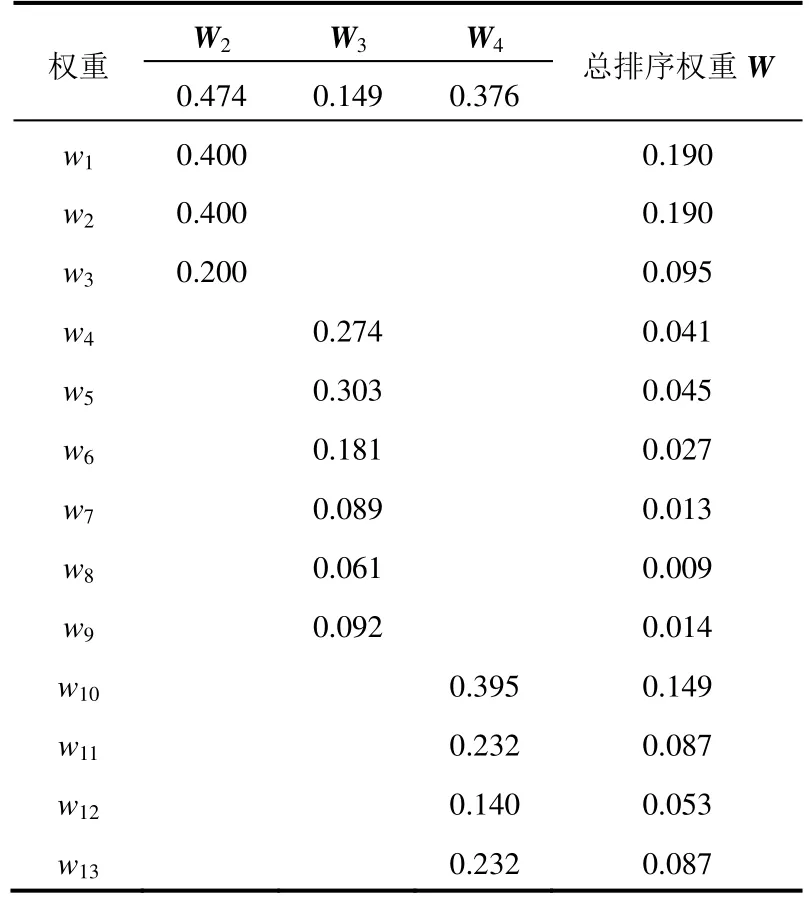

由表2 可知,判斷矩陣D1、D2、D3、D4均滿足一致性。因此,采礦方案目標層特征向量W1的各分量可作為3 類指標準則層的權重,W2、W3、W4的各分量可作為各影響因素指標層的權重。確定三類指標準則和各影響因素指標單排序權重后可進行評價系統的層次總排序和一致性檢驗,層次總排序結果見表3。

表3 層次總排序結果

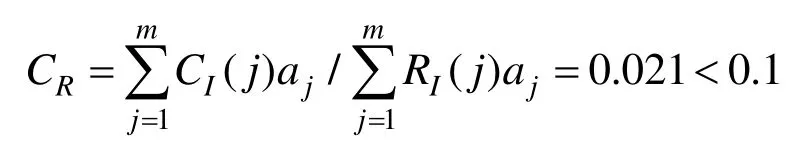

總排序權重一致性檢驗及一致性指標比率CR計算過程如下所示:

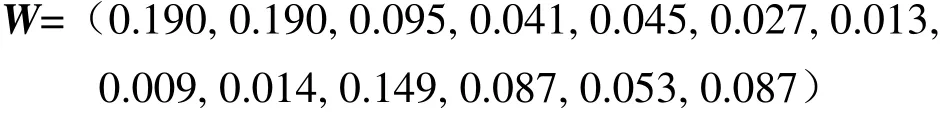

經計算得出層次總排序一致性指標比率CR=0.021<0.1,其結果滿足一致性。由此說明用層次分析法確定的各評價指標權重,能有效應用于綜合評價。最終確定評價指標權重向量W如下:

2.3 確定因素集和方案集

本次采礦方法優選的4 個備選方案為:大直徑深孔階段空場法(方案一)、分段鑿巖階段空場法(方案二)、高分段上下向鑿巖階段空場法(方案三)、水平深孔落礦階段空場法(方案四),由此可確定出方案集為:A={方案一、方案二、方案三、方案四}。

根據所選的13 個影響采礦方法選擇的因素,確定其因素集為:X=(X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7,X8,X9,X10,X11,X12,X13)。其中,X1、X2、X3、X4、X5、X6為定量指標,可采用實測法和數值計算法得出;X7、X8、X9、X10、X11、X12、X13為定性指標。各采礦方法定量評價指標值和定性評價描述分別列于表4 和表5。

表4 各采礦方法評價定量指標值

表5 各采礦方法評價定性描述

2.4 確定隸屬度矩陣

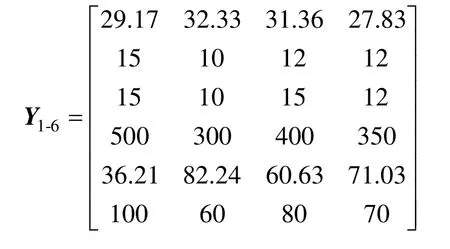

定量指標隸屬度可采用隸屬度函數法計算[6],本文所選4 個采礦方案對應的6 個定量指標組成的目標特征值矩陣為:

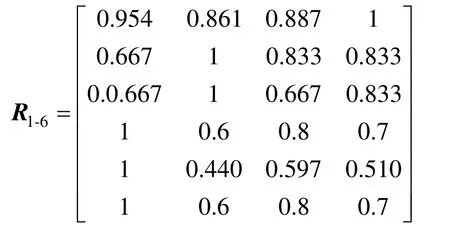

因各評價指標量綱不同,因此相互間不具可比性。為比較各評價指標,必須進行歸一化處理。定量指標中消耗性指標包括采礦直接成本、礦石損失率、礦石貧化率和采切比;收益性指標包括采場生產能力和采礦工效。經處理計算得出定量指標隸屬度矩陣為:

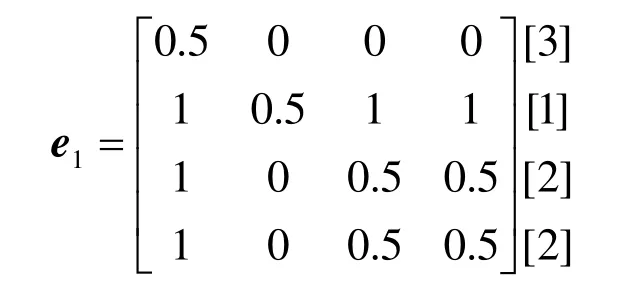

定性指標的隸屬度可采用二元對比法計算[7?8],根據各采礦方法的靈活適應性特點及各方案間的比較,得出定性指標特征向量矩陣為:

式中,左側為特征向量矩陣,右側為按行相加后根據大小進行排序。因此,根據“語氣算子與定量標度相對隸屬度關系表”確定出定性指標隸屬度矩陣為:R7=[0.250,1,0.538,0.538]。

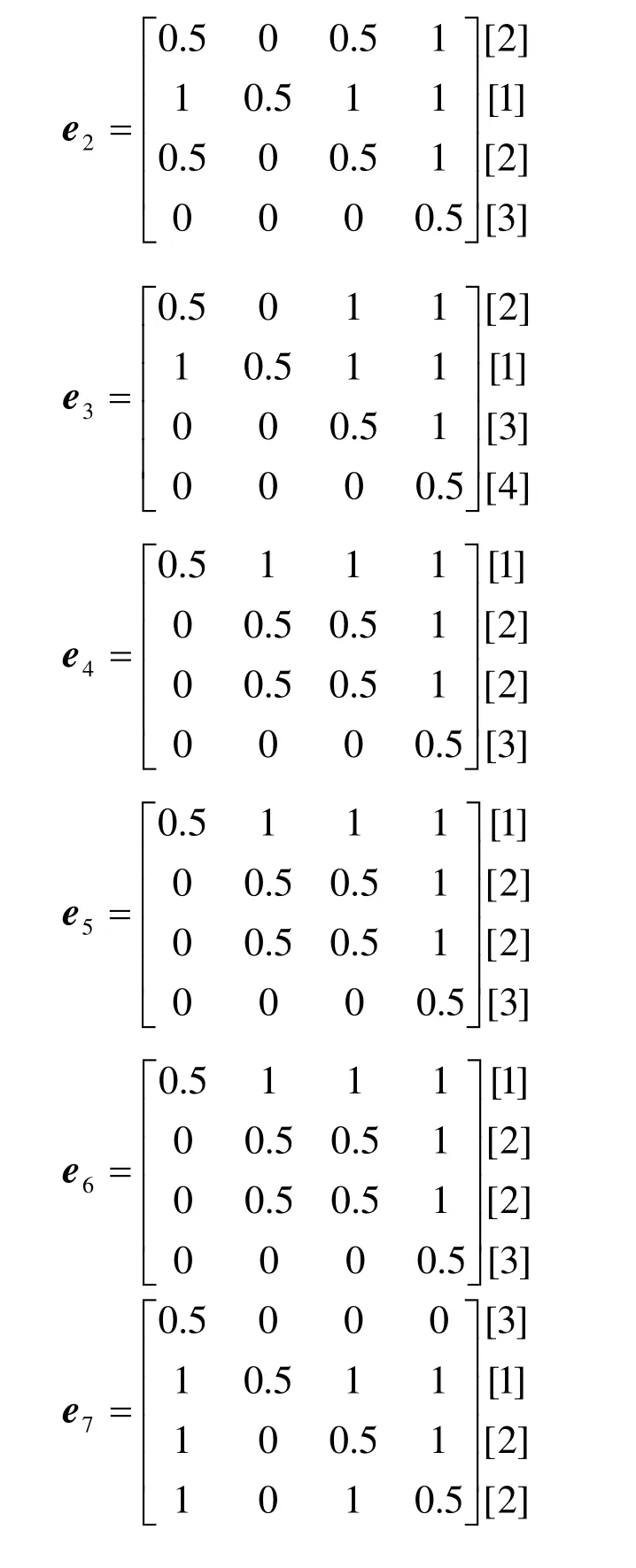

同理,得出工人熟悉程度、實施難易程度、作業安全程度、通風條件、勞動強度、爆破對巖體的6 個影響因素各自對應的特征向量矩陣e2、e3、e4、e5、e6、e7分別為:

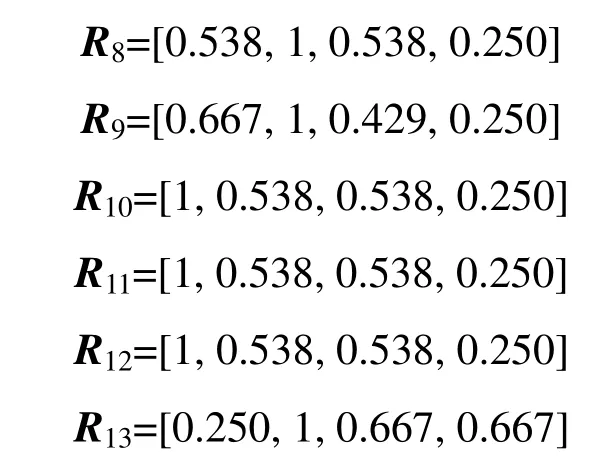

采用“方案靈活適應性”隸屬度矩陣計算方法計算出工人熟悉程度、實施難易程度、作業安全程度、通風條件、勞動強度、爆破對充填體影響對應的隸屬度矩陣R8、R9、R10、R11、R12、R13分別為:

綜合以上隸屬度矩陣,得出綜合隸屬度矩陣為:

2.5 最優方案確定

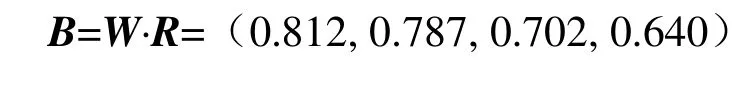

根據已得出的權重向量和指標隸屬度矩陣,最終算出方案集A綜合評價向量為:

根據綜合評價向量,得出各方案優劣次序為:方案一>方案二>方案三>方案四。因此,推薦礦山采用大直徑深孔階段空場法開采細脈帶急傾斜厚大礦體。

3 結論

本文對某鎢礦細脈帶急傾斜厚大礦體進行采礦方法優化選擇,從礦體開采技術條件出發,參照類似礦山經驗用經驗類比法預選出4種技術可行的采礦方案,并在此基礎上用層次分析法和模糊數學理論綜合分析13 個影響因素,建立綜合評判模型,計算出綜合評價向量,優選出了最佳采礦方法,主要得出以下結論:

(1)將層次分析法(AHP)與模糊數學分析法相結合,能有效處理復雜多因素系統問題,能以確切數值定量分析問題,比經驗類比等定性法更具說服力;

(2)綜合使用層次分析法和模糊數學分析法,整體考慮采礦直接成本、礦石損失率、礦石貧化率、采場生產能力、采切比、采礦工效、方案靈活適應性、工人熟悉程度、實施難易程度、作業安全程度、通風條件、勞動強度及爆破對巖體影響等13 個對采礦方法選擇影響較大的因素,分別用隸屬函數法計算定量指標隸屬度,用二元對比法計算定性指標隸屬度,解決了不同評價指標隸屬度計算問題。

(3)根據確定的權重向量和指標隸屬度矩陣,計算得出方案集A的綜合評價向量,進而算出各方案優越度依次為:方案一81.2%;方案二78.7%;方案三70.2%;方案四64.0%。因此,大直徑深孔階段空場法(方案一)為最優采礦方案。