基于多目標模糊決策法的緩傾斜薄礦脈采礦方法優化研究

賀坤,李歡,劉劍,聶都超

(湖南黃金洞礦業有限責任公司,湖南 岳陽市 431139)

0 引言

在礦體回采過程中,采礦方法的選擇和利用是最關鍵的,根據礦體實際情況,如何選擇高效的采礦方法關系到礦山企業的發展與前景,之前采礦方法選擇主觀性太強,特別是在多種采礦方法均適用的情況下,只能借助于經驗類比對其進行選擇,很難通過定量的方式進行評價。因此,本文采用多目標模糊決策法對所提的采礦方法進行優選評估,綜合考慮各種因素,從定量的角度決策出最優方法[1?2]。

1 工程概況

某金礦礦體以脈狀、透鏡體狀為主,主要為含金石英脈,其中石英脈的金含量高,礦體平均厚度1.8 m,傾角15°~25°,礦體穩定性較好,頂底板均為板巖。

2 采礦方法初選

針對某金礦緩傾斜薄礦脈,為了降低貧化損失,提高生產效率和機械化程度,根據礦山生產實際的需求,結合礦體開采技術條件,提出了兩種緩傾薄礦脈采礦方法:方案一為兩步驟傾斜分條嗣后尾砂膠結充填采礦法;方案二為上向水平進路+分層聯合尾砂膠結充填采礦法。

2.1 兩步驟傾斜分條嗣后尾砂膠結充填采礦法

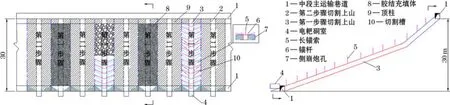

(1)礦塊結構參數。將礦體沿傾向方向劃分兩步驟條帶形采場,一步驟采場寬度為6~8 m,二步驟采場寬度為8~10 m,中段高度為30~40 m,斜長60~70 m,不留設間柱,留設2 m 頂柱,底部留設少量的三角底柱用于集礦和裝礦。礦塊布置及結構參數如圖1 所示。

圖1 兩步驟傾斜分條嗣后尾砂膠結充填采礦法

(2)采切工程布置。首先在第一步驟采場中間,沿傾斜方向向上掘進一條2 m 寬的切割上山巷道,要求切割巷道開掘范圍為頂板至底板,具體掘進的上山切割巷道高度依據礦體厚度確定,厚度不夠之處必須破底,切割巷道連通上下兩個中段的脈內主運輸巷道。而后在底部留設三角集礦礦柱并保留出礦口,礦柱出礦口架設鋼構裝礦平臺。

(3)回采工藝。采場回采順序以切割上山為自由面,由上至下后退式回采,切割上山巷道掘進采用YT28 鉆機施工孔徑30~40 mm 的炮孔,孔深控制在2.2 m 左右,采用現有掘進工藝和爆破器材進行爆破,周邊采用光面爆破技術以確保頂板完整。切割巷道完整形成后,對兩側剩余的第一步驟礦房采場礦體采用單臂鑿巖臺車施工淺孔,下向30°~40°的傾斜淺孔,孔徑為30~40 mm,孔深為3~4 m,孔底要求在同一直線位置。確保一步驟爆破后兩側幫壁規整,待左右兩側的所有爆破一次全部施工完畢,采用1~2 次大規模側向爆破崩落第一步驟礦房采場內(切割巷兩側)的全部礦體。

(4)采場頂板管理。在該切割上山巷道內采用傾斜長錨桿預控制切割上山兩側4~5 m 范圍內的頂板,采用短錨桿和預加固的長錨索聯合控制現有切割巷道頂板,局部地段掛網補充支護。

(5)空區處理。第一步驟全部回采出礦完畢后拆卸裝礦平臺,采用柔性擋墻封堵下部采場入口,確保預留原主運輸巷道,充填管道從上部中段布設進入采場內,開始進行一步驟空區尾砂膠結充填,要求一步驟采場空區充填體的整體強度達到0.9~1.1 MPa。而后采用同樣的辦法進行第二步驟充填,第二步驟充填體的強度為0.3~0.5 MPa。

(6)主要技術經濟指標。采場生產能力65 t/d;損失率5%~8%;貧化率2%~3%;千噸采切比27.9 m/kt;直接成本33.39 元/t。

2.2 上向水平進路+分層聯合尾砂膠結充填采礦法

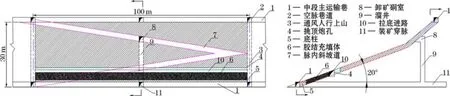

(1)礦塊結構參數。將礦體在沿走向上劃分獨立采場,設置采場長度為100 m,寬度為礦體厚度,高度為階段高度,不留設頂柱和間柱,留設3 m底柱保護現有中段巷道。在采場內劃分水平推進的回采進路工作面,而后以進路為空間向上挑頂形成整體分層回采空間,進路尺寸要求符合鑿巖和出礦設備的通行,必要時采取破底措施以滿足設備運行的需求。礦塊布置及結構參數如圖2 所示。

圖2 上向水平進路+分層聯合尾砂膠結充填采礦法

(2)采切工程布置。總體采準工程布置系統為脈內外聯合采準布置方式,首先在礦體脈內中間位置布置1 條斜坡道,斜坡道貫通上下已經形成的中段主運輸巷道。在采場兩端脈內各布置1 條通風人行上山,在采場中間脈外布置1 條溜礦井,礦石溜井的開口位置選擇在斜坡道中間段的脈外下盤3~5 m 處,下口設置在下中段的裝礦穿脈內。實現采場脈內中央單一斜坡道+脈內兩端通風人行上山+中央脈外礦石溜井+底部裝礦穿脈巷道共同構成全套采準系統工程。在開采過程中斜坡道邊采邊充填,兩端上山設置在脈內,在充填過程中必須架設充填隔墻。

(3)回采工藝。布置一條坡度15%以內的斜坡道,掘進采用小型單臂淺孔鑿巖臺車進行上行掘進,孔徑為30~40 mm,孔深為3~4 m,孔網參數為0.8 m×0.8 m 可調。其余采場內的采準切割巷道掘進采用YT28 鉆機施工直徑為30~40 mm 的炮孔,孔深控制在2~2.2 m 以內,采用現有爆破工藝和爆破器材進行爆破,周邊采用光面爆破技術以確保頂板和巷道壁完整。分層拉底巷道(進路)采用小型單臂鑿巖臺車水平推進,拉底巷道(進路)施工過程中必須確保設備的通行和操作,實行礦廢分采分出。分層拉底巷道完整形成后,采用鑿巖臺車在拉底巷道內向上施工3~4 m 的上向傾斜炮孔,整層上挑炮孔一次性施工,施工后一次性大規模壓頂爆破,實現進路加分層的聯合高效采礦局面。

(4)采場頂板管理。由于該處頂板圍巖和礦體的穩固性較好,采準工程內全部采用錨桿支護,局部破碎地段采用錨桿網聯合支護即可。采場內支護和控頂:分層進路內將對上盤形成斜長2~3 m(約150~180 m2)的暴露范圍,回采過程中必須及時進行錨桿+錨索支護,而且支護必須對上盤的暴露空間上部進行必要的超前支護,以確保分層內2次大規模爆破時和出礦時的上盤頂板安全可靠。

(5)空區處理。分層拉底巷道形成后,在分層內鏟出全部礦石,封堵兩端上山口后進行充填,充填管從斜坡道內接入分層空區進行充填,充填體強度要求0.3~0.5 MPa 即可。同一采場內可以左右同時布置回采分層作業面,之間的廢石可以由長進路補充至先回采完畢的短進路內進行相互分層充填墊底。

(6)主要技術經濟指標。采場生產能力57 t/d;損失率6%~10%;貧化率8%~10%;千噸采切比13.7 m/kt;直接成本32.8 元/t。

3 采礦方法優選

3.1 多目標模糊決策法模型[3?5]

本模型的方案集為S={s1,s2}={兩步驟傾斜分條嗣后尾砂膠結充填采礦法,上向水平進路+分層聯合尾砂膠結充填采礦法},A=(a1,a2)為最優方案在S上的模糊集。

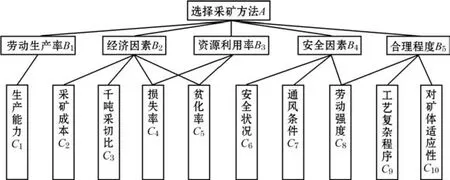

采礦方法選擇的主要影響要素包括生產率、經濟因素、資源利用率、安全性因素和采礦方法合理性等要素。因此,根據對采礦方法選擇的各個影響要素,建立了各因素集V=(v1,v2,…,v10),B=(b1,b2,…,b10)為V上的模糊集,代表各個因素在采礦方法選擇中的比重。在此基礎上建立了模糊評判矩陣R=(rij)10×2,rij代表第j個方案的第i個因素的隸屬度。因此,由方案集S、因素集V、評判矩陣R組成了三元評判空間(S,V,R),最后再利用加權平均模型進行計算評估,從而得到了一個評判A=B·R,基于最大隸屬度準側,最后評選出最佳方案。

3.2 確定影響因素權重[6?8]

由于各個采礦方法選擇影響因素中各因素所占的比重不同,在確定模型的基礎上,使用層次分析法確定出各因素的比重,確定的采礦方法層次結構模型如圖3 所示。

圖3 采礦方案選擇層次結構模型

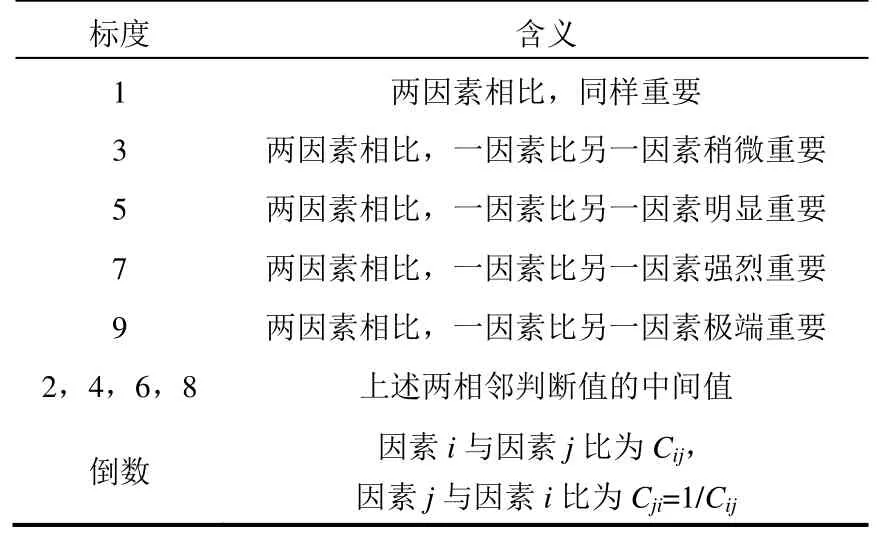

每一個層次對各要素采用表1 所示的標度進行對比,根據對比結果,進行重要性評估,從而得到模糊判別矩陣。

表1 判斷矩陣標度及其含義

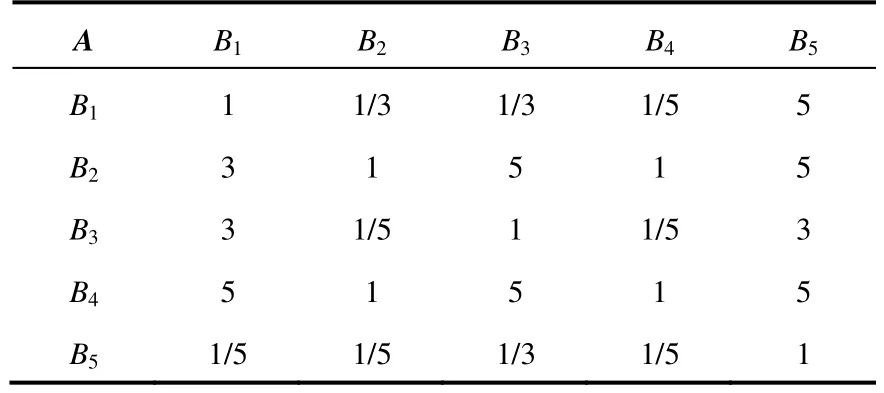

(1)判斷矩陣A見表2。

表2 判斷矩陣A

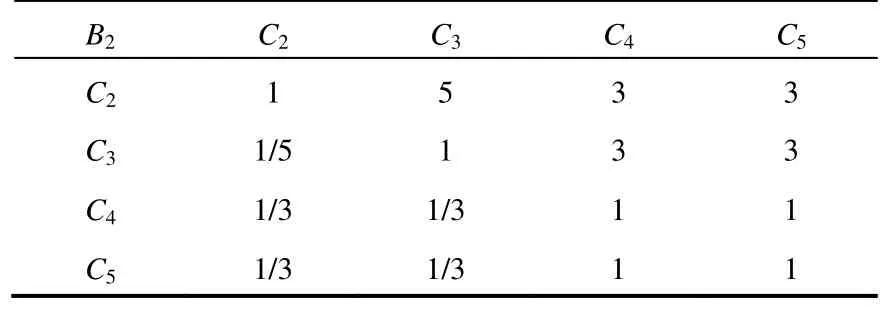

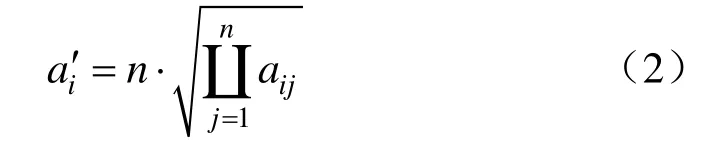

(2)判斷矩陣B2見表3。為了對模糊矩陣的相容性進行判斷和檢驗,定義了式(1)來判別其不相容度:

表3 判斷矩陣B2

根據式(1)可知,當CI≤0.1 時,表示得出的矩陣相容性好,反之就要針對判斷矩陣進行調整。為了求CI,可先計算出該矩陣的最大特征值,根據矩陣的特性,當矩陣A滿足各值都≥1 時,表明該矩陣的相容性好。

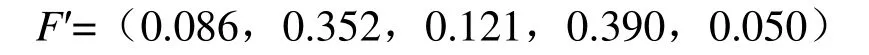

由此可知,上述所得矩陣相容性均好,因此,可以利用矩陣的最大特征值λmax所對應的向量作為其代表的權重向量進行計算,計算公式如下:

根據矩陣最大特征是所對應的向量計算公式可以得出B層因素對上層A因素的權重為:F=(0.582,2.371,0.815,2.627,0.339)

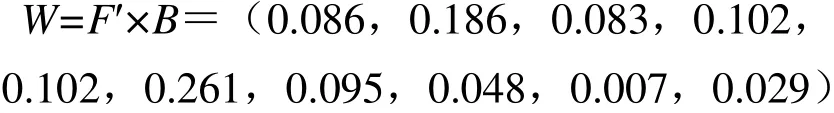

將上述得出的比重值進行歸一化處理后得出:

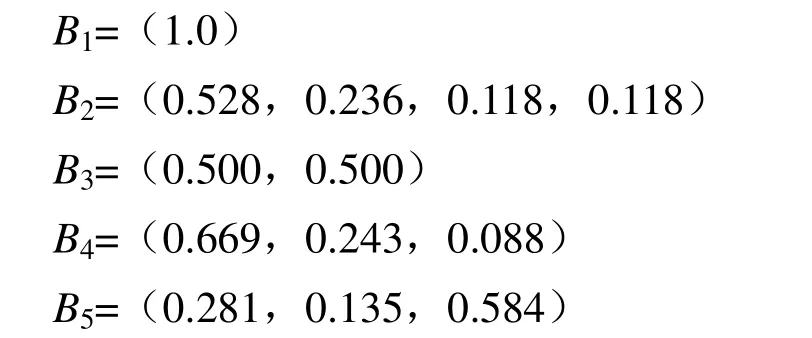

同樣對C層次和B層次的關系進行處理,結果為:

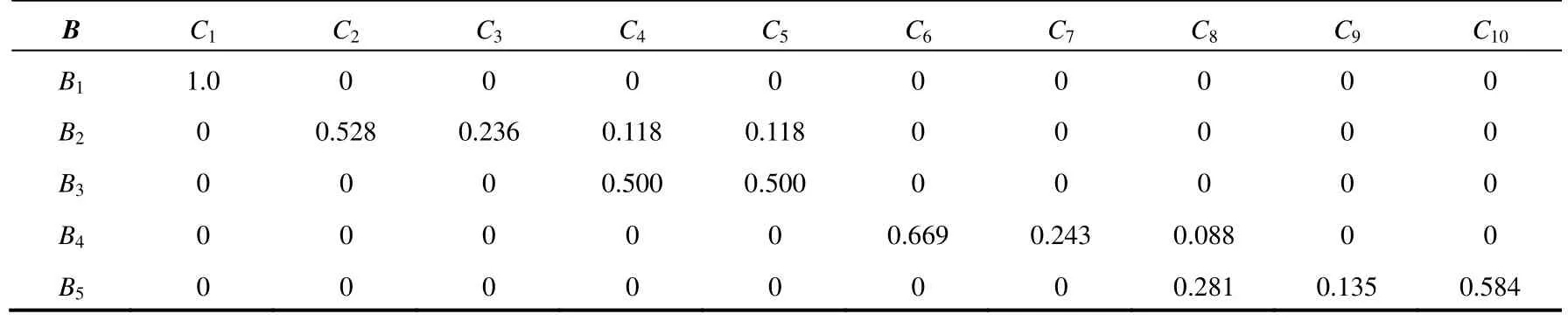

因此,B層次各因素對C層次的矩陣見表4。

由表4 得出C層次各個因素對目標層次A的總排序比重值為:

表4 B 層次各因素對C 層次的矩陣

3.3 采礦方案模糊決策法

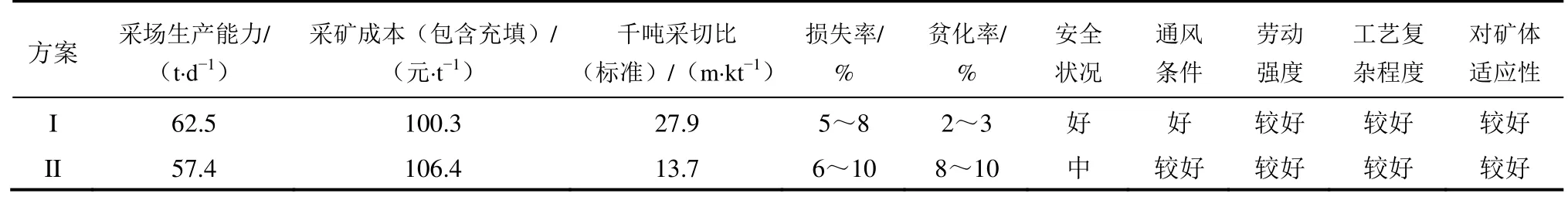

根據各采礦方法影響因素,結合評判步驟和原理,得到采礦方法方案的主要因素評定指標見表5。

表5 采礦方法方案主要因素指標

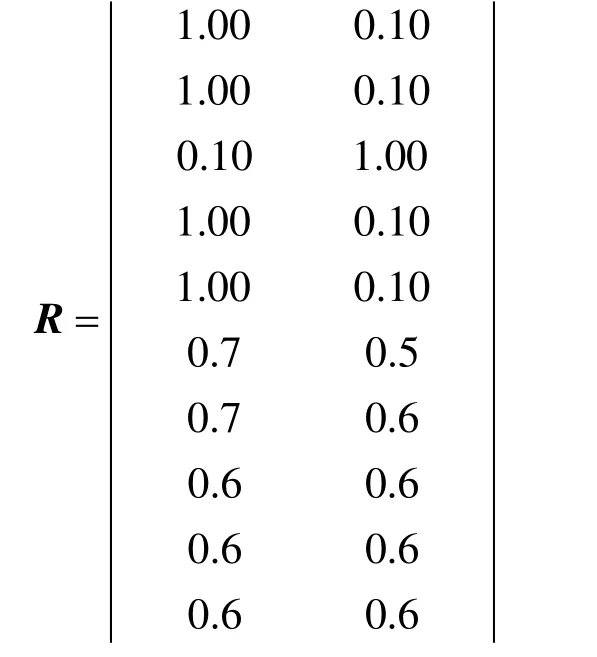

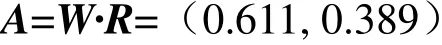

采礦方案模糊決策優選矩陣R為:

方案I 方案II

采用上述方法進行計算,結果為:

根據最大隸屬的原則,得出最優方案為方案Ⅰ兩步驟傾斜分條嗣后尾砂膠結充填采礦法。

4 結論

采用層次分析法進行采礦方法選擇,將各個影響因素進行量化,計算得出了采礦方法的比重值,方案I 的比重為0.611,方案II 的比重為0.389,方案I 大于方案II,得出方案I 為最優方案。模糊數學與層析分析法相結合對采礦方法的選擇具有一定的科學意義和推廣價值,減少了人為主觀影響,可為后續采礦方法選擇提供技術借鑒。