湖北省技術創新空間關聯網絡及其解釋

劉 亮

(中南民族大學,湖北 武漢430074)

一、引言

在國家發展背景下,湖北省鼓勵技術創新,從2019年起,省內布局 “一芯兩帶三區” ,以 “武漢·中國光谷” 國家級高新區為標桿,發展光電子產業、生物醫藥等高新技術產業,推動全省經濟高質量發展。湖北統計局公布顯示,2019年全省GDP為45828.31億元,較2018年增長7.5%,而2018年GDP較2017年增長7.8%,經濟總量穩步提升。因此,在這樣的背景下探究湖北省各市州區在空間上的技術創新關聯效應,科學有效地促進省內區域之間的優勢互補關系,有利于指導湖北省高技術產業的合理布局,維持經濟穩步發展的勁頭。

二、文獻綜述概覽

技術創新這一概念最早由美國經濟學家約瑟夫·熊彼特(Joseph Alois Schumpeter)提出,他認為技術創新是現代經濟發展最為重要的因素。時至今日,技術創新仍然是國內外經濟學領域,尤其是區域經濟學領域研究的熱點問題。fischer和griffith(2008)利用歐盟各個經濟體的專利數據,證明歐盟內區域創新在空間上的關聯性。錢曉燁等(2010)在研究區域創新水平和經濟發展狀態之間的關系時,發現人力資本水平會明顯影響區域創新的整體能力,從而影響經濟增長的速率。章文光和王晨(2014)在分析外資研發對本土創新能力的影響時,以區域創新系統為切入點,發現區域創新系統與外資研發兩者互動的機制主要包括自然介入、技術創新、人力資本、知識創新、政府政策互動、中介服務互動六個方面,而技術創新水平在一定程度上會影響到兩者的互動。此外,其他的學者還從不同的角度對技術創新深入研究,包括創新功能(陳凱華和官建成,2010)、創新系統協調度(張慧穎和吳紅翠,2011)、區域創新系統知識資源配置(喻登科和周榮,2013)等方面。由此可見,對于技術創新來說,還存在很多值得探究的方面。

同時,技術創新水平并非可以直接測度,這一指標的衡量也是研究熱點。我國最近的研究中衡量技術創新的指標主要包括:①專利:包括專利申請量和專利授權量,有學者認為三種類型的專利中,只有發明專利更側重于創新,更加客觀(張杰等,2016);②研發投入:包括經費、人員和機構數量(溫軍和張森,2019);③相關量占GDP的比值(唐未兵等,2014);④通過主觀或者客觀的賦值方法構建技術創新指標(何興邦,2019)。

此外,技術創新水平并不能脫離特定的區域,在信息革命和經濟全球化的時代背景下,區域空間的發展格局不斷演變,對區域創新研究的視角需要不斷轉變,因此,區域創新網絡隨之出現。這一概念最早由Freeman(1991)提出,創新網絡是一種全新的合作模式,其建立在企業之間創新合作關系的基礎之上,是創新主體為了順應創新形勢變化的結果。Cooke和Morgan(2000)的研究將區域創新網絡定義為一種緊密聯系的創新系統,同樣是不同創新主體間的創新合作關系,這種關系可以是正式或非正式的,而這些創新主體包括政府、創新企業、學校和科研機構等。蓋文啟(2002)依據前人研究對區域創新網絡概念進一步深化,他認為區域創新網絡是在一定的地理空間內,以大學和科研機構為主力的創新主體在各種社會活動的互動中建立的某種穩定關系,包括正式和非正式兩種類型,而且這種關系能夠有效促進創新水平,提高創新能力。

近年來,空間經濟學和新經濟地理學的理論和研究方法不斷發展更新,區域創新空間關聯效應和空間溢出效應逐漸納入學者們的研究。李婧等(2010)以中國30個省份為對象,基于靜態和動態空間面板模型,探索區域創新的空間相關性和集聚方式,研究發現國內的區域創新存在正向空間相關性,且創新密集帶位于東部沿海地區。王振和盧曉菲(2018)研究發現,長三角城市群的科技創新驅動力在空間上呈現出分級的梯度擴散效應,在時間上呈現動態收斂趨勢,城市層級之間的差距趨于縮小。唐建榮等(2018)在分析2007~2016年長江三角洲城市群創新網絡的空間結構演化趨勢時,利用社會網絡分析的方法,指出長三角城市創新網絡處于動態演化中,逐漸形成 “核心-次核心-邊緣” 的穩定態勢。馬雙和曾剛(2018)在以長江經濟帶城市群為研究對象時,發現城市間的創新網絡存在明顯 “核心-邊緣” 發展態勢。朱麗霞等人(2019)發現長江中游城市群內各城市的創新效率存在空間異質性,對于城市群整體和次級城市群的促進作用顯著,呈現出 “發散-收斂-發散” 的演變趨勢。歸納來說,區域創新網絡是基于特定的地理位置和創新主體構建起來的,從內部創新要素的組織方式來看,主要包括空間上的關聯和協同創新。但截至目前,基于社會網絡分析方法的區域創新水平的成果較少,從這一角度探究區域創新發展水平仍然具有較強的理論意義和現實意義。

三、研究方法

文章首先以湖北省13個市州為對象構建區域創新的空間關聯網絡,解析它們之間技術創新的空間聯系,參照前人方法,運用以下公式來刻畫關聯關系(宋旭光和趙雨涵,2017;2018):

其中,公式(1)內的a、b表示不同地區,Cab代表兩個地區的相關系數,在文章中指兩地區專利申請量時間序列的相關系數,具體步驟參照宋旭光等人(2018)的方法。

其次,采用整體網絡密度分析的方法探究湖北省各市州的創新關聯關系的數量和方向。網絡密度這一項指標,可以反映網絡中各節點之間關聯關系的密集情況,計算公式如下:

其中,ND為網絡密度,N(N-1)為各區域之間存在的最大關聯關系數量。

在此基礎之上,運用網絡中心性分析對上述關聯關系進一步解構,探究各區域在湖北省技術創新中所處地位。中心性是用來描述每個節點(地區)在網絡中的地位以及其發揮的作用,具體包括相對度數中心度和中間中心度這兩個指標(Freeman,1979)。相對度數中心度的計算公式為:

其中,n表示在網絡某一地區與其他地區存在聯系的數量,N-1表示某一地區與其他地區存在聯系的理論最大數目。DC越大,與該地區直接存在聯系的地區越多,意味著該地區在網絡中的位置越居中,其影響力也相應更大。

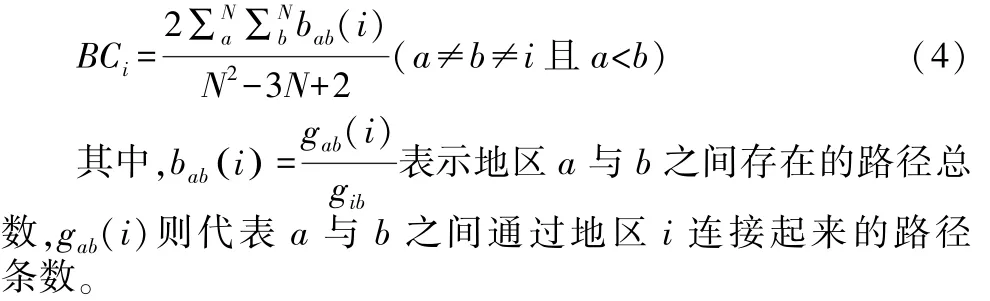

而中間中心度是用來衡量中介效應的指標,主要測度的是一個地區在多大程度上處于網絡 “中間” ,在不同地區之間發揮作用,該指標的計算公式是:

最后,運用塊模型方法,深度分析湖北省內部技術創新的關系特征(White et al.,1976)。這一方法采取特定的標準將區域分塊,研究各個區域所處的板塊、各板塊在區域創新關聯網絡中所扮演的角色以及板塊內外部的關系特征。文章將湖北省各市州區劃分為四個板塊,三種類型,分別是主受益板塊、經紀人板塊和雙向溢出板塊。

四、實證與結果分析

(一)樣本與數據說明

文章旨在考察2007~2018年湖北省13個地級市、自治州創新空間關聯網絡,并深入探究其內部結構特征。主要變量為專利授權量,以其作為衡量技術創新的指標。原始數據來源于EPS數據庫和《湖北統計年鑒》。

(二)描述性統計

從地區角度來看,各城市創新產出水平差異較大,武漢市獨占鰲頭,年均專利授權量達13987.09件。由于 “一主兩副” 的施行,襄陽、宜昌近年來不斷發力,在創新產出上逐年增多,其年均專利授權量分別為2004.09件和1868.91件。除此之外,從地理位置角度看,西部地區的恩施、十堰創新產出水平相對較弱。這與其大部分地勢地貌為山區有一定聯系。從城市面積來看,鄂州、黃石行政區劃范圍較小,在樣本期間內,創新產出水平也比較低。

(三)實證分析

研究首先從單個地區的角度出發,分析和測度了湖北省13個市州在創新關聯網絡中的所處位置和作用,依據前人的方法將所選樣本期內各區域的專利申請量這一數據轉化為網絡矩陣,并運用公式(3)和(4)分別計算出各市州技術創新的相關度數中心度和中間中心度,結果如表1所示。

表1 各市州在創新空間關聯網絡中的地位與作用

首先,相關度數中心度處于前五位的地區,分別是武漢、隨州、宜昌、十堰和荊州,覆蓋了整個湖北省東西南北區域。這說明,上述的五個城市處在湖北省內部創新空間關聯網絡的中心位置,與之關聯的市州最多,即對其他市州創新活動影響更大。另一方面還表明,省內創新空間關聯關系存在一定的集聚,而這種集聚圍繞著相應的核心城市。

其次,從中間中心度這一指標來看,排名前五的分別是武漢、荊門、黃岡、宜昌和荊州。值得注意的是, “宜荊荊城市帶” 中的三所城市(宜昌、荊門和荊州)都位于前列,由于這一城市帶的位置居于湖北省中部,創新資源流動較為暢通,因此不僅有較高的技術吸收能力,還具有較高的輻射作用,將省內創新活動聯系起來,具有很強的中介效應。

最后,從關聯方向上看,地區間的關聯關系分為兩種:一種是吸收聯系,另一種是發出的聯系。除武漢、襄陽、孝感、咸寧和恩施以外,其他8個城市接受關聯關系都大于發出的關聯關系,而武漢和襄陽都是接受關聯關系等于發出關聯關系,可能的原因在于:武漢是省會城市,其技術創新既有虹吸效應,也有溢出效應,不僅會吸收技術創新水平,而且會對外輻射;襄陽作為副省級城市,能集聚優勢不斷進行高新技術的研發,吸引周邊城市的人才;對于孝感、咸寧、恩施來說,則處于相對劣勢的位置,尤其是恩施州,地處湖北西南地區,經濟滯后且技術創新水平低下,很難吸引創新型人才,甚至會導致內部流失資源,從而阻礙了其技術創新能力的提升,也會影響其對武漢、襄陽等城市先進技術的吸收能力。

除上述的個體分析之外,文章還進一步從整體角度出發,探討湖北省內部創新關聯網絡的空間特征。

從整體上看,湖北12個地級市和1個自治州直接最大可能的有向關聯關系為156條,而實際存在42條,將13個地區的創新活動鏈接在一起,構成一個網絡密度為26.92%的比較復雜的創新網絡,其中存在一個孤立的城市——武漢,根據表1可以初步判斷,各市州的創新活動存在集聚。因此,采用塊模型方法將各市州的創新活動劃分為不同板塊,考察各板塊在網絡中的位置。根據以往研究的慣例(Scott and Carrington,2011),將13個市州劃分為4大板塊,劃分的收斂標準為0.2,切割深度為2,結果如表2。

表2 湖北創新關聯網絡板塊角色分析

第一板塊包括宜昌、荊門和荊州,板塊成員為3個,接受板塊外部的關系為15,其中第三板塊對第一板塊發出的聯系最多;第一板塊在發出聯系20條中,有11條屬于板塊之間。由于,第一板塊發出較少的聯系,而吸收的創新聯系更多,故將其定義為主受益板塊。

第二板塊包括孝感、咸寧、襄陽和恩施,板塊成員為4個,發出的14條創新聯系中有11條為板塊間的創新聯系,向其他三個板塊發出的聯系比較平均,接收板塊外部的聯系為8條。故將其定義為雙向溢出板塊。同理,第三板塊也是雙向溢出板塊。

武漢市屬第四板塊,相對孤立,發出關系數等于接受板塊外的關系數,均為12條,在網絡中充當中介,將其定義為經紀人板塊。

以上分析表明,湖北省各個城市的創新活動存在較為顯著的區域集聚特點,且各區域內部創新活動緊密,區域間存在高度的關聯性,各個城市創新活動相互影響,其內部關系整體構成一個錯綜復雜的創新網絡。

五、結論與啟示

文章利用2007~2018年湖北省13個市州專利授權量這一數據,衡量創新產出水平,以社會網絡理論為出發點,首先分析各市州在關聯網絡中所處的地位,然后從創新空間關聯網絡的整體特征出發,探索了各市州所處的板塊位置、各板塊所處地位以及板塊之間的創新能力傳導路徑。研究結果表明 “宜荊荊城市帶” 的三個城市——宜昌、荊州、荊門在省內有很強的創新吸收能力,這三座城市位于湖北省腹地,相互鄰居,又有省內的政策傾斜,故在整個湖北省內,向其他10個城市吸收高科技人才等創新資源。而武漢作為湖北的省會城市,每年專利授權量在全省占比超過80%,毫無疑問其具有很高的創新水平,其在自身吸收大量創新資源、科技實力飛速增長的同時會輻射周邊地區,帶動全省各市州的科技發展,進一步推動人力資源等創新要素的流動。由此帶給我們的啟示在于:對于省內各市州在創新關聯網絡中的不同地位、角色,應該制定適宜的發展戰略,充分發揮它們吸收和傳遞創新資源的作用。