裸露砒砂巖區(qū)不同植被類型土壤團聚體穩(wěn)定性與抗蝕性能

楊振奇, 郭建英, 秦富倉, 劉鐵軍, 劉艷萍, 邢恩德

(1.中國水利水電科學研究院 內(nèi)蒙古陰山北麓荒漠草原生態(tài)水文野外科學觀測研究站 北京 100038;2.水利部 牧區(qū)水利科學研究所, 內(nèi)蒙古 呼和浩特 010020; 3.內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學沙漠治理學院, 呼和浩特 010019)

團聚體是土壤的基本結(jié)構(gòu)單元,團聚結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性是指團聚體面對降雨擊打和機械震動等外力分散作用的抵抗力[1]。自然界中降雨對團聚體的破壞形式可以歸納為3方面:①雨滴通過擊打使團聚體破碎,從而增加土壤緊實度。②團聚體經(jīng)過雨水浸泡產(chǎn)生的膨脹分散。③瞬時暴雨使團聚體孔隙封閉造成的氣爆現(xiàn)象[2-4]。特別是在干旱和半干旱地區(qū),土壤貧瘠,降雨時空分布不均,少數(shù)幾場暴雨便能引起劇烈的土壤侵蝕作用,該區(qū)生態(tài)修復的成效,不僅體現(xiàn)在區(qū)域植被覆蓋度的提高和水土流失的控制上,更體現(xiàn)在區(qū)域土壤生態(tài)功能的恢復和土壤抗蝕性的提升上。研究植被—土壤的協(xié)同演變關(guān)系,并將其應(yīng)用在植被生態(tài)系統(tǒng)的退化和人工植被恢復重建中是土壤學科時下研究的熱點[5-6]。

砒砂巖區(qū)是黃河流域上中游地帶的粗泥沙集中來源區(qū)[7],砒砂巖區(qū)按照基巖出露程度和覆土類型被分為蓋土區(qū)、蓋沙區(qū)和裸露區(qū)。裸露砒砂巖區(qū)基巖大幅出露,養(yǎng)分貧瘠,土壤侵蝕劇烈,水土流失治理難度極大[8]。近30 a間,砒砂巖區(qū)實施了退耕還林和小流域綜合治理等一系列生態(tài)修復工程,營造了大面積人工植被,生態(tài)環(huán)境整體好轉(zhuǎn),但是局部地區(qū)的水土流失趨勢依舊嚴峻。砒砂巖區(qū)不同人工植被類型下土壤團聚體結(jié)構(gòu)成何種特征?人工植被對于土壤抗蝕性能具有何種影響?下階段植被建設(shè)工作的方向如何?這一系列問題均是砒砂巖區(qū)水土流失治理工作中亟需解決的關(guān)鍵問題。目前,關(guān)于土壤團聚體結(jié)構(gòu)與抗蝕性能關(guān)系的研究成果多集中在黃土區(qū)、黑土區(qū)和紅壤土區(qū),在砒砂巖地區(qū)的研究成果相對較為薄弱[9-11]。為此,本研究選取裸露砒砂巖區(qū)常見油松林、山杏林、沙棘林、檸條林以及退耕苜蓿草地等人工植被為研究對象,研究不同植被類型土壤團聚體特征及土壤抗蝕性能,以期為砒砂巖區(qū)的土壤侵蝕的預(yù)報提供數(shù)據(jù)支撐以及該區(qū)生態(tài)修復工作提供科學依據(jù)。

1 材料與方法

1.1 樣地概況

研究區(qū)鮑家溝流域位于內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市準格爾旗,地理坐標為110°31′—110°35′E,39°46′—39°48′N,海拔在1 110~1 300 m之間;流域地形北高南低;氣候?qū)俚湫痛箨懶约撅L氣候,冬季漫長干燥,夏季短暫溫熱,年均氣溫7.2 ℃,年降雨量388.3 mm;土壤類型以黃綿土、風沙土為主;研究區(qū)自20世紀末實施生態(tài)移民政策,流域內(nèi)目前無人居住,土地利用類型以林地和草地為主。植被以人工植被為主,常見青楊(Populuscathayana)、旱柳(Salixmatsudana)、油松(Pinustabuliformis)、側(cè)柏(Platycladusorientalis)、檸條(Caraganakorshinskii)、沙棘(Hippophaerhamnoides)、山杏(Prunusarmeniaca)等;草本植物主要有羊草(Leymuschinensis)、豬毛菜(Salsolanitraria)、阿爾泰狗娃花(Heteropappusaltaicus)等。

1.2 研究方法

于2018年7—8月,在研究區(qū)內(nèi)選取分布面積最廣,立地條件一致,且林齡均為15 a的典型純林布設(shè)樣地,選取油松林、山杏林、檸條林、山杏林和人工苜蓿草地(退耕年限為10 a),以天然裸地作為對照,每種植被類型設(shè)置樣地3個。采取隨機取樣方法,選取3個取樣點,共設(shè)置45個取樣點,開挖土壤剖面,記錄土層厚度,分別按0—20,20—40,40—60 cm的3個土層深度采集原狀土樣(部分樣地覆土層較薄,覆土層下為土壤與砒砂巖風化物的混合物),每個樣點隨機采集5份樣品。

土壤團聚體采用Le Bissonnais法[2]進行測定。測定步驟如下:①快速濕潤法,取5 g土樣浸于蒸餾水中10 min;②慢速濕潤法,取5 g土樣置于張力為0.3 kPa濾紙上,靜置使團聚體完全濕潤;③擾動濕潤法,取5 g土樣體浸沒在酒精中排出空氣后,置于三角瓶振蕩。將上述處理的土壤轉(zhuǎn)移到浸沒在95%濃度酒精中的套篩內(nèi),上下振蕩20次后,40 ℃烘箱中蒸干酒精,再烘干48 h,分級稱重,重復測試3次。

本文采用Shirazi公式法,可蝕性K因子采用Shiraz模型[12]計算,其公式如下:

(1)

式中:K為土壤可蝕性因子; GMD為團聚體幾何平均直徑數(shù)據(jù)。

土壤崩解速率采用靜水稱重法進行測定,自制稱重儀器由燒杯、掛網(wǎng)、懸掛架、電子天平等部分組成,將原狀土放入掛網(wǎng)中,勻速放入盛水的燒杯中,燒杯下方為電子天平。記錄初始讀數(shù),并開始計時,初始每個10 s記錄讀數(shù),而后隔1 min記錄一次電子天平的讀數(shù),直至連續(xù)5次讀數(shù)相等,崩解結(jié)束,觀測時長不超過30 min。單位時間內(nèi)燒杯中掉落的土壤重量即為崩解速率[13]。

2 結(jié)果與分析

2.1 不同植被類型下土壤團聚體特征

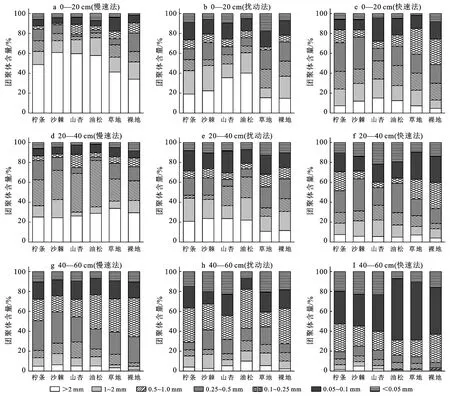

相同土層深度下,不同處理條件下的土壤團聚結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)不同的特征,以0—20 cm深度土壤為例,由圖1可以看出在慢速濕潤處理下,土壤結(jié)構(gòu)中以2 mm以上的團聚為主,其含量約占整體的34.02%~60.85%,其余依次為1~2 mm的團聚約占整體的11.86%~17.37%,0.5~1 mm的團聚約占整體的3.54%~12.42%,0.5 mm以下的團聚體約占整體的19.74%~38.20%;預(yù)濕擾動處理條件下,增加了前擾動處理,削弱了孔隙的封閉作用,2 mm以上的團聚體占14.79%~40.17%,雖然含量有所下降仍占據(jù)土壤結(jié)構(gòu)的主要組成部分;快速濕潤處理條件下,土壤經(jīng)過短暫的浸濕后立即濕篩,團聚結(jié)構(gòu)外表封閉后內(nèi)部產(chǎn)生氣爆現(xiàn)象使大團聚體破碎分解為小團聚體,土壤團聚體的分布情況也隨之改變,2 mm以上團聚體持續(xù)減小含量降至4.69%~15.11%之間,0.5 mm以下團聚體含量大幅提升,含量在47.52%~70.07%之間。相同處理條件下,隨著土層深度的增加,2 mm以上的團聚含量隨之下降,相應(yīng)的0.1 mm以下的團聚含量隨之增加。

圖1 不同植被類型下各土層土壤團聚結(jié)構(gòu)分布

從各植被類型的土壤團聚體粒級分布情況來看,土壤團聚的分布特征較為接近。但各植被類型土壤結(jié)構(gòu)抵抗破壞的程度卻略有不同,由慢速法到快速法,裸地土壤中2 mm以上團聚體下降了86.21%,有植被覆蓋土壤2 mm以上團聚體的損失相對較少,山杏林和沙棘林分別下降了74.67%和80.43%;從土層深度對團聚體分布情況的影響來看,隨著土層深度的增加,土壤中1 mm以上的團聚體含量明顯下降,1 mm的團聚體含量呈不同程度的增加趨勢,20—40 cm土層深度0.5~1 mm的團聚體含量提升了9.38%~41.80%,而40—60 cm土層深度范圍內(nèi),0.1 mm以下的團聚含量大幅提升其含量在70.77%~90.70%之間,占據(jù)了土壤結(jié)構(gòu)的主體。

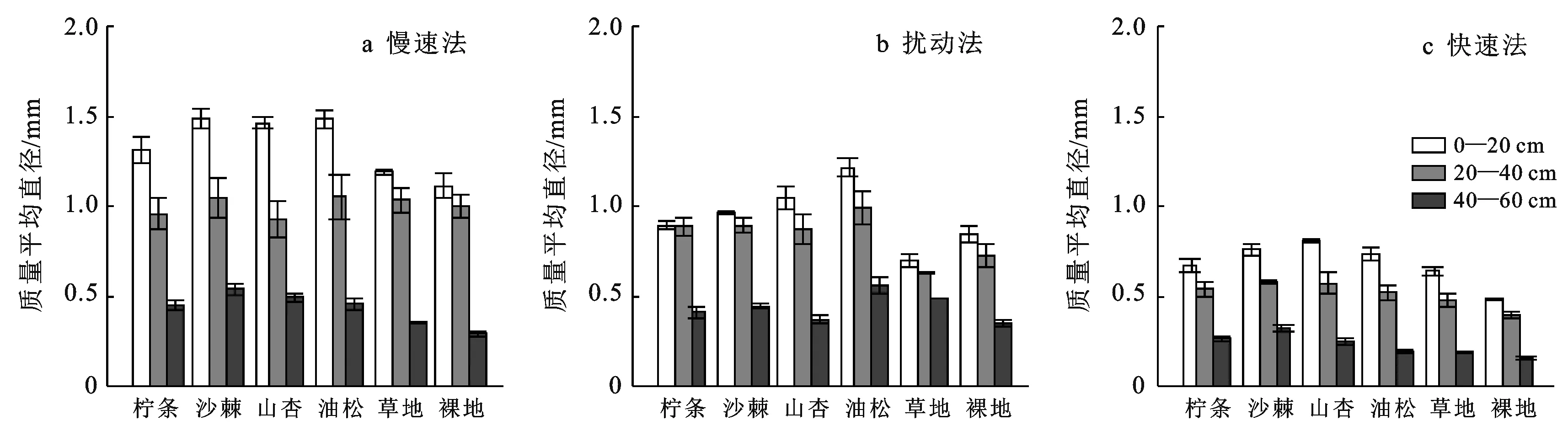

從各植被團聚體的平均直徑和破壞率來看(圖2),裸地土壤在0—20 cm土層深度,慢速法、預(yù)濕擾動和快速法處理的土壤團聚直徑分別為1.14 mm,0.82 mm和0.50 mm,表明快速法會使土壤團聚結(jié)構(gòu)大幅分散破碎為細小團聚體,快速浸泡下產(chǎn)生的氣爆作用對土壤團聚結(jié)構(gòu)的損壞最為劇烈。隨著土層深度的增加,土壤團聚體逐漸變得細小,這可能與土壤養(yǎng)分的減少有關(guān),如草地土壤在慢速法處理條件下,由表層土壤到60 cm深度土壤,其質(zhì)量平均直徑由1.14 mm,減小到0.35 mm。0—20 cm土層深度,慢速處理下各植被類型土壤團聚結(jié)構(gòu)的質(zhì)量平均直徑在1.14~1.53 mm之間,裸地和草地土壤的團聚體直徑要顯著低于灌木林地和喬木林地。

圖2 不同植被類型下土壤質(zhì)量平均直徑GWD分布特征

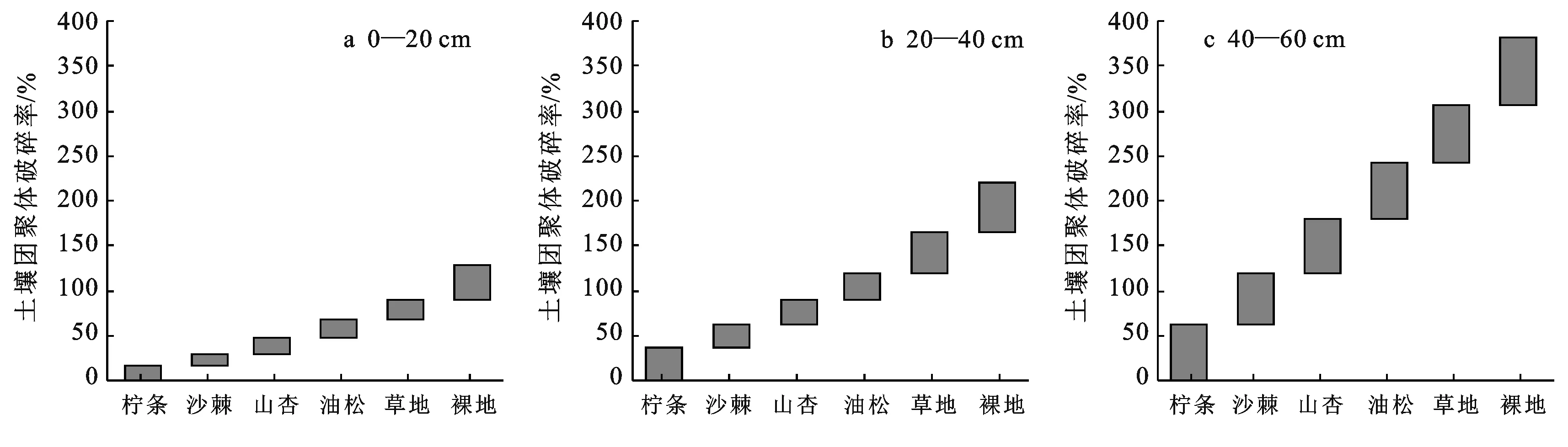

結(jié)合圖3分析,各植被土壤水穩(wěn)性團聚體的破壞率,可以直觀的比較各植被土壤團聚體的穩(wěn)定性能,橋形圖的長短反映了土壤團聚體的破壞率,隨著土層深度的增加,各植被類型土壤的團聚體破壞率均呈上升趨勢。相同土層深度下,裸地土壤團聚體的破壞率顯著高于其他植被類型,其余各植被類型土壤團聚體的破壞率大小呈現(xiàn):草地>油松林>山杏林>檸條林>沙棘林的趨勢,也說明植被對于土壤團聚結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性具有提升作用,且以沙棘林等灌木林相對較為明顯。

圖3 不同植被類型下土壤水穩(wěn)性團聚體的破壞率PAD分布特征

2.2 植被類型對土壤可蝕性的影響

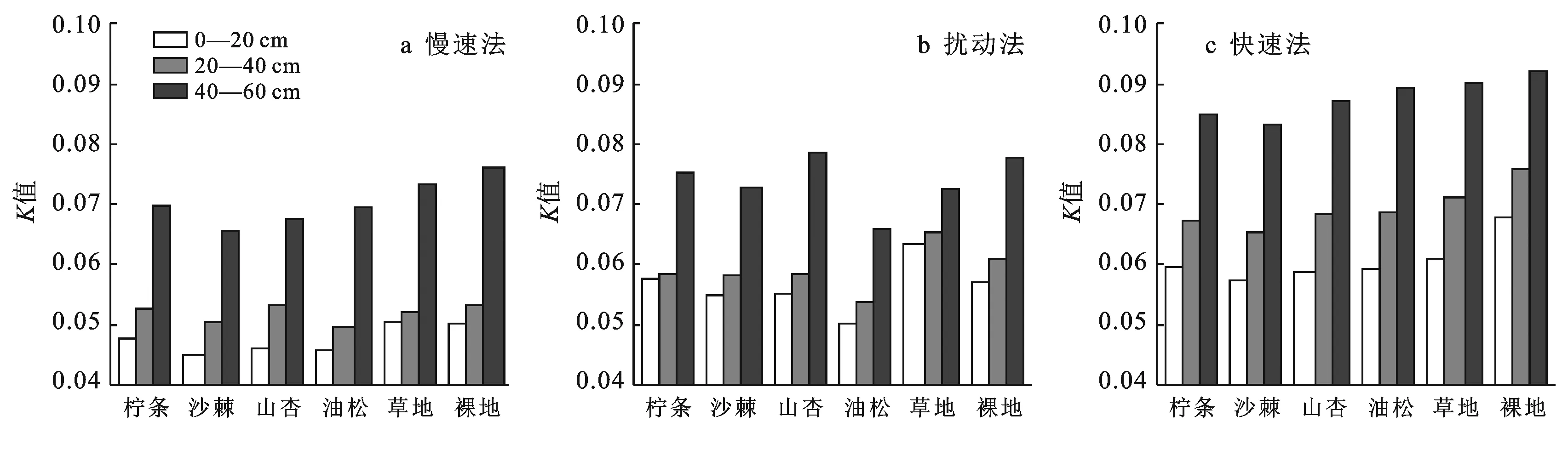

圖4為各植被類型土壤在不同處理條件下的土壤可蝕性的變化情況,土壤在慢速濕潤處理下,土壤可蝕性K值范圍為0.045~0.076之間,可以看出0—20 cm土壤結(jié)構(gòu)具備一定抗蝕能力,土壤可蝕性相對較低,各植被類型土壤可蝕性由小到大依次為,沙棘林(0.045)、油松林(0.046)、山杏林(0.046)、檸條林(0.048)、草地(0.051),隨著土層深度的增加,土壤中的團聚結(jié)構(gòu)由粗粒結(jié)構(gòu)向細粒結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變,土壤易侵蝕的敏感程度也隨之增加,各植被類型土壤可蝕性K值均有不同程度的升高。土壤在預(yù)濕擾動處理下,可蝕性K值變化范圍在0.05~0.079之間,相對慢速處理土壤的抗蝕能有所下降,各植被類型土壤可蝕性由小到大依次為,油松林(0.050)、沙棘林(0.055)=山杏林(0.055)、檸條林(0.058)、裸地(0.057)、草地(0.063);土壤在快速濕潤法處理下,可蝕性K值變化范圍在0.057~0.092之間,表明土壤在面對瞬時暴雨條件時,無論何種植被類型土壤結(jié)構(gòu)都容易被破壞,土壤的可蝕性會急劇增加。隨著土層深度的增加,兩種處理方式下的土壤可蝕性均呈增加趨勢。

圖4 植被類型對不同深度處土壤可蝕性K值的影響

土壤的抗崩解能力是指土壤在靜水中維持結(jié)構(gòu)穩(wěn)定和抵抗分解崩塌的能力,是國內(nèi)常用的衡量土壤可蝕性的指標之一[14]。圖5為各植被類型不同土層深度土壤在靜水中的崩解速率,0—20 cm土壤的崩解速率的范圍在0.13~0.80 g/min之間,以裸地土壤抗崩解能力最弱,崩解速率顯著高于有植被覆蓋的土壤,其次為草地土壤,其崩解速率為0.54 g/min,喬木和灌木林地土壤的崩解速率在0.11~0.22 g/min之間,抗崩解能力約是草地和裸地的3.67倍和4.96倍,各林地間土壤的崩解速率差異不顯著;隨著土層深度的增加,土壤結(jié)構(gòu)中細小團聚結(jié)構(gòu)占據(jù)了主體部分,土壤的抗蝕能力下降,20—40 cm土層深度,裸地的土壤崩解速率仍保持最高為1.51 g/min,各植被類型土壤崩解速率由大到小依次為,草地(0.76)、檸條林(0.49)、油松林(0.46)、沙棘林(0.45)、山杏林(0.43)。40—60 cm土層深度,各植被類型土壤的崩解速率在0.48~1.38 g/min之間,隨著土層深度的增加,各植被類型土壤的崩解速率均呈上升趨勢,這是因為土壤中養(yǎng)分的衰減以及根系密度下降,導致土壤的抗崩解能力隨之減弱,與團聚結(jié)構(gòu)特征和可蝕性的變化規(guī)律一致。

2.3 植被類型對土壤抗蝕性能的影響

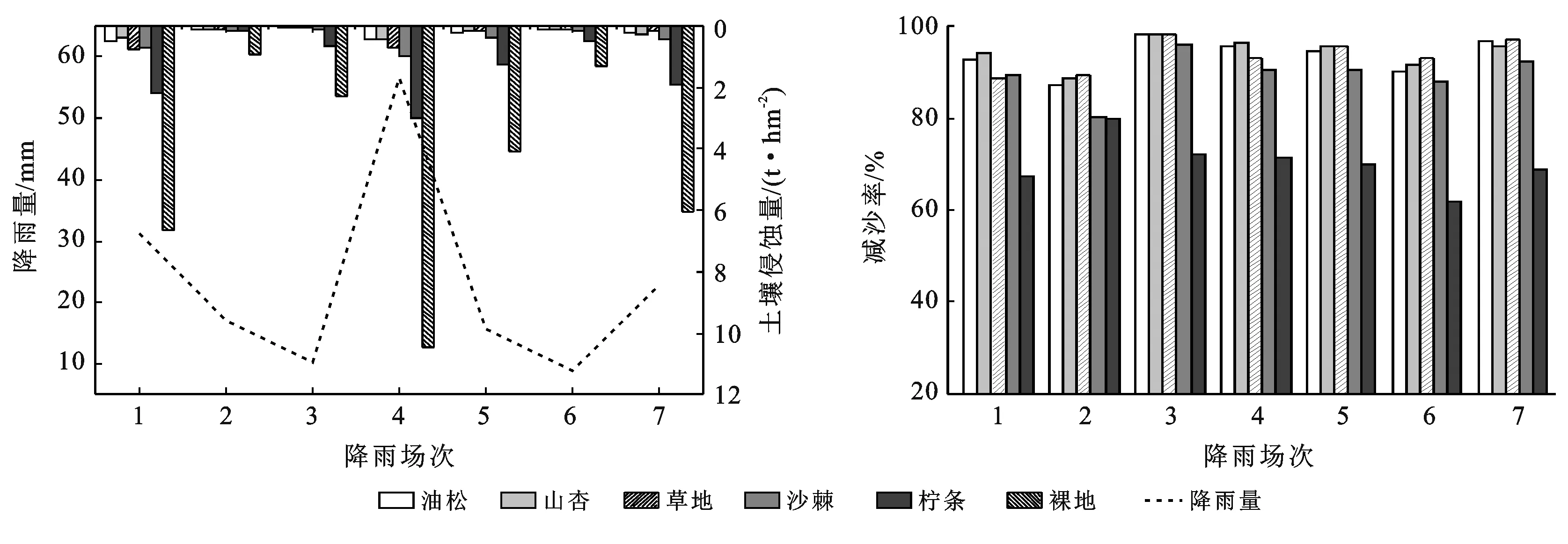

為了明確人工植被對土壤抗蝕性能的影響,以裸地小區(qū)的產(chǎn)流產(chǎn)沙量為基準,分析各植被類型減少的產(chǎn)流產(chǎn)沙量(圖6)。7次降雨的平均降雨量為23.22 mm,平均降雨歷時為599 min,平均降雨強度為2.33 mm/h,以裸地的平均土壤侵蝕量最大為4.55 t/hm2,沙棘林的土壤侵蝕量最小為0.22 t/hm2,約為裸地侵蝕量的4.4%。相同降雨條件下,各植被類型的減沙作用也有所區(qū)別,以第4次的短歷時強降雨(降雨量為56.4 mm,降雨歷時為597 min)為例,各植被類型的減沙率現(xiàn):沙棘林>油松林>山杏林>檸條林>草地的規(guī)律;隨著降雨量的增大,各植被類型下的土壤侵蝕量均成增加趨勢,相同植被類型對不同降雨的減沙率的差異在12.62%左右,不同植被類型對7場降雨的平均減沙率依次為沙棘林(94.34%)、山杏林(93.69%)、油松林(93.56%)、檸條林(89.64%)、草地(70.12%)。

圖6 不同植被類型的減沙能力對比

注:*表示差異顯著。

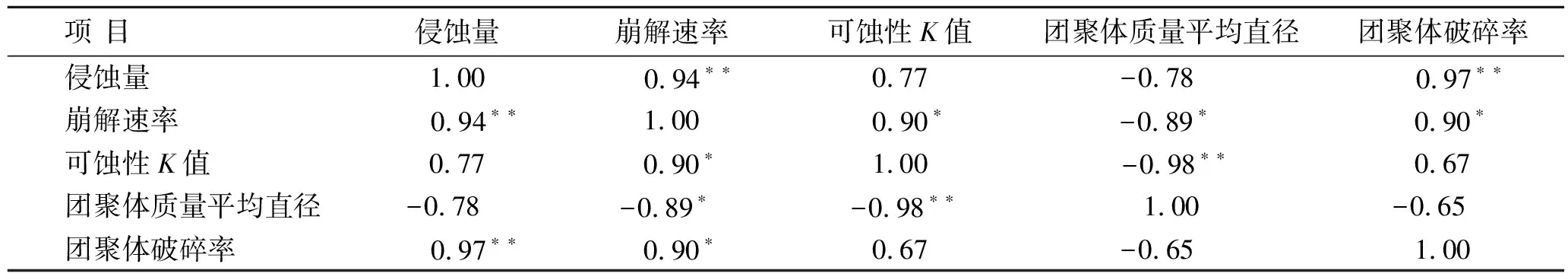

通過將土壤侵蝕量與團聚體特征及抗蝕性能指標進行相關(guān)分析后可知(表1),自然降雨條件下砒砂巖區(qū)土壤侵蝕量與土壤崩解速率和土壤團聚體破碎率呈極顯著正相關(guān)關(guān)系,相關(guān)系數(shù)分別為0.94,0.97,與土壤可蝕性和團聚體質(zhì)量平均直徑的相關(guān)性不顯著。土壤崩解速率與土壤可蝕性K值和團聚體破碎率呈顯著正相關(guān)關(guān)系,相關(guān)系數(shù)為0.90,與團聚體質(zhì)量平均直徑呈顯著負相關(guān)關(guān)系,相關(guān)系數(shù)為0.89。土壤團聚體破碎率與土壤崩解速率呈顯著正相關(guān)關(guān)系,相關(guān)系數(shù)為0.90,與土壤可蝕性和團聚體質(zhì)量平均直徑的相關(guān)性不顯著。

表1 土壤侵蝕量與團聚體特征及抗蝕性能的關(guān)系

以上分析充分說明人工植被能有效提升土壤的抗蝕性能,減少土壤侵蝕量,各人工植被中以沙棘林土壤的抗蝕性能最強。植被的生長發(fā)育過程能夠有效改善土壤團聚體結(jié)構(gòu),降低土壤團聚體在降雨條件下的破碎率,提高土壤的抗侵蝕性能,從而有效削減土壤侵蝕量。

3 討 論

土壤的抗蝕性能對于侵蝕環(huán)境的變化極為敏感,其發(fā)展速度和方向伴隨著侵蝕環(huán)境中某一類或多類因素的變化[15-16]。本研究顯示,慢速濕潤處理條件下,土壤結(jié)構(gòu)中以2 mm以上的團聚體為主,含量在34.02%~60.85%;預(yù)濕擾動處理條件下,2 mm以上的團聚體占14.79%~40.17%;快速濕潤處理條件下2 mm以上團聚體含量在4.69%~15.11%之間,以快速濕潤處理對土壤團聚體的破壞最為嚴重。相關(guān)研究表明,侵蝕性降雨是黃土高原地區(qū)水力侵蝕的主要決定性因素,年內(nèi)土壤流失過程主要由幾場暴雨造成的侵蝕組成[17-18],短歷時暴雨的降雨量、降雨強度與坡面的產(chǎn)流產(chǎn)沙均呈極顯著的正相關(guān)關(guān)系[19-20]。裸露砒砂巖區(qū)地處黃土高原第一副區(qū)地貌單元,區(qū)域氣候基本一致,年內(nèi)降雨基本集中在夏秋兩季,研究區(qū)土壤侵蝕過程同樣也受年內(nèi)的少數(shù)暴雨過程決定。本研究結(jié)果顯示,隨著降雨強度的增加,各植被類型下的土壤侵蝕量均成增加趨勢,土壤侵蝕量與土壤崩解速率和團聚體破碎率呈極顯著正相關(guān)關(guān)系,相關(guān)系數(shù)分別為0.94,0.97。說明土壤團聚體結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性與土壤的抗蝕性能密切相關(guān),而在自然狀態(tài)下,暴雨條件下雨滴的擊打作用和短期內(nèi)形成徑流的浸泡作用可能是影響土壤團聚體結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性的重要因素。

植被類型除對地表的產(chǎn)流過程有調(diào)節(jié)作用外,更為主要的作用是對土壤的抗蝕性能和土壤的整體質(zhì)量的改良作用[21]。本研究顯示,各植被類型土壤結(jié)構(gòu)抵抗破壞的能力有所不同,由慢速法到快速法,裸地土壤中2 mm以上團聚體下降了86.21%,裸地土壤團聚體的破壞率顯著高于其他植被類型,其余各植被類型土壤團聚體的破壞率呈草地>油松林>山杏林>檸條林>沙棘林的趨勢。這是因為裸地所在區(qū)域基巖大幅裸露,砒砂巖的原生礦物成分單一,伍艷等[22]對砒砂巖養(yǎng)分的分析表明,砒砂巖風化物的有機質(zhì)等養(yǎng)分含量較低,且裸露基巖經(jīng)過風、水和凍融等外力作用下,結(jié)構(gòu)松散更易于潰散侵蝕。朱燕琴等[23]的研究表明,植被能夠顯著改善區(qū)域土壤質(zhì)量,各植被類型中以沙棘林的抗蝕能力最強。自20世紀80年代末起,砒砂巖區(qū)大面積開展人工植被建設(shè),土地利用類型以林地為主,林地大量蓄積的枯枝落葉為有機質(zhì)的形成提供了豐富的來源,所以林地土壤有機質(zhì)含量高于草地和裸地[24]。在林齡相同的前提下,沙棘萌蘗能力極強,能在短時間內(nèi)積累大量生物量,而油松等林地在造林初期,伴隨著機械和人工大面積整地,這也造成土壤養(yǎng)分流失,油松林對土壤抗蝕性能改良作用并不明顯,劉釗等[25]和王改玲等[26]研究與本文觀點一致。

4 結(jié) 論

(1) 不同處理方式對砒砂巖區(qū)土壤中2 mm以上團聚體含量影響較大,慢速濕潤處理條件下占34.02%~60.85%,預(yù)濕擾動處理條件下,其含量約下降20%,快速濕潤處理條件下其含量約下降45%。

(2) 砒砂巖區(qū)土壤侵蝕量與土壤崩解速率和土壤團聚體破碎率呈極顯著正相關(guān)關(guān)系,土壤團聚體的穩(wěn)定性決定了土壤的抗蝕性能,從提高土壤的抗蝕性能角度看,沙棘等人工植被能夠顯著增強土壤團聚體結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性,降低土壤的可蝕性,提升土壤的抗蝕性能,從而有效削減侵蝕產(chǎn)沙過程。