志愿填報中介服務機構不能“野蠻生長”

李秀榮

十年寒窗,一朝交卷。家長們望子成龍的心態(tài),讓不少商家盯上“高考經濟”這一市場。填報志愿收費服務,近年快速發(fā)展起來。天眼查數據顯示,我國目前已有1500家企業(yè)名稱或經營范圍含“志愿填報”,近九成相關企業(yè)都成立于5年內。其中,2019年全年注冊超330家企業(yè),2020年新增超550家相關企業(yè)。梳理發(fā)現,志愿填報服務機構的收費報價在幾千元到上萬元不等。(2021年6月10日中新網)

多年來,在考生及家長中流傳著“考得好不如報得好”的說法。考生及家長要在上千所大學、數千個專業(yè)中,根據考生成績、志向、能力等條件以及高校招生情況、師資力量、學費標準、就業(yè)形勢等情況,填報適合的志愿,確實不是件容易事,有的家長無能為力,有的考生也力不從心。有需求就有市場,商業(yè)化的高考志愿填報服務機構就有了生存土壤。

然而,家長花幾千上萬元購買這項服務,這筆錢花得值嗎?未必。服務機構所依賴的大數據只能呈現過去,不能預測未來。當他們依據大數據幫考生做出選擇時,就會改變該數據未來的狀況,給考生帶來新風險。比如,服務機構從其整理儲存的數據中推測出某專業(yè)的錄取分數低,會引導被服務的考生報考該專業(yè),如此一來,可能會出現很多考生報考同一專業(yè),反而把分數抬高了。另外,大數據能推算出一定的填報規(guī)律,但沒法算出考生的喜好。

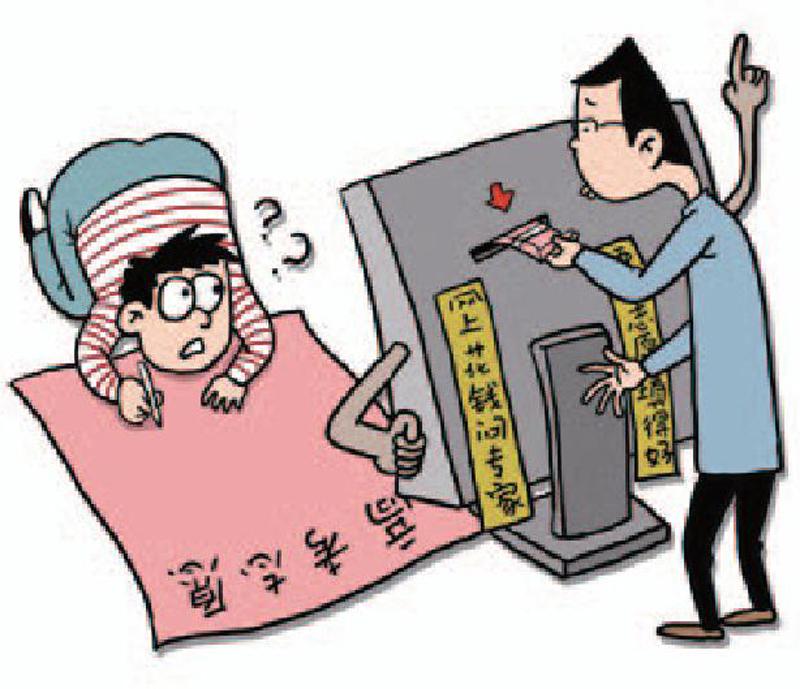

這樣的高考志愿填報服務機構不能“野蠻生長”。從考生和家長角度說,這種收費服務是利用現成信息賺大錢,不公平。那些大數據其實來自各省份近幾年的一分一段表和各高校錄取分數線,本來屬于公開信息,只是部分考生和家長不清楚,或對信息的搜索、整合、分析能力不強,讓商業(yè)機構有機可乘。尤其是,個別在職老師利用這種信息不對稱、學生和家長信息處理能力弱的情況,對本班本校學生大搞收費服務,無疑有違師德。高考結束并非學生培養(yǎng)終點,幫助學生填報志愿應當是老師和學校的分內事,這才是對學生負責的行為。

從高校招生角度說,這種商業(yè)服務準入門檻低,不少機構不是幫忙是添亂。從業(yè)者沒有統一的資格認證要求,魚龍混雜,假專家遍地。這類機構還不斷販賣“志愿填報焦慮”,宣揚“三分靠考,七分靠報”“不浪費1分,不浪費未來”“讓每1分都發(fā)揮價值”等,其實是在炮制“煙幕彈”,夸大其作用。實際上有專家早就說過,成績始終是占第一位的,是志愿填報的重要依據。據報道,有的志愿填報機構,還和招生困難的民辦大學進行利益合謀,通過志愿填報方案中的推薦,為這些學校輸送生源。

所以,相關部門不能無視志愿填報中介服務機構的無序發(fā)展。一方面,要鼓勵社會舉報服務不規(guī)范、靠假專家忽悠、服務價格虛高的機構,并堅決予以清理,更不能容許學校和老師將志愿填報咨詢演變?yōu)樯狻?/p>

另一方面,各地教育部門不應滿足于公開招生計劃、錄取結果等數據,以及向考生印發(fā)各校的報考資料,要多多開展公益性高考志愿填報服務,且不局限于辦一兩場大型講座或咨詢會,要實現精準化、常態(tài)化——在學校、教育部門設置線下咨詢窗口,實現一對一指點迷津。學校不能只是開大會講講平行志愿、征集志愿、錄取批次、調檔比例等表面知識,還應組織深入、細致、常態(tài)的志愿填報咨詢。讓公益服務唱主角,一些商業(yè)服務機構就會慢慢失去市場。

(編輯 邢多多1048572239@qq.com)