論軸輻協議的反壟斷規制

〔摘要〕 市場競爭中的壟斷協議并不總是以單線條的橫向或縱向的形式存在,縱橫交錯的協議結構亦是其常態。形式上的縱橫交錯,容易遮蔽壟斷協議的實質,造成規制方法上的迷失。厘清混合協議中的縱橫關系可知,對于存在橫向關系的縱向協議,應當直接從縱向切入予以規制;而存在縱向關系的橫向協議則與軸輻協議存在交集,應進一步考察分析。深入考察軸輻協議的“中心-邊緣”結構和運行機理,可明了其僅作為一種經驗類型的意義,而作為獨立規范類型則不成立。規制軸輻協議應當回歸橫向壟斷協議的分析框架,明確本身違法作為其分析模式,于證據的發現與認定上聚焦于軸心-輪輻-輪輞三大構件,并以其A-B-C型協同結構為基礎,厘清信息傳遞機制和確立橫向意思一致的推定方法。

〔關鍵詞〕 軸輻協議;反壟斷;橫向壟斷協議;縱向壟斷協議;協同行為

〔中圖分類號〕D414;D922.294 〔文獻標識碼〕A 〔文章編號〕1000-4769(2021)04-0043-12

〔基金課題〕國家社會科學基金后期資助項目“反壟斷法解釋研究”(20FFXB025)

〔作者簡介〕江山,對外經濟貿易大學法學院副教授,博士,北京 100029。

一、問題的提出

將壟斷協議按照經驗類型劃分,其典型樣態是具有競爭關系的經營者之間達成的橫向壟斷協議,以及具有經銷關系的上下游經營者之間達成縱向壟斷協議,二者也構成了壟斷協議的規范類型。但在市場經濟活動中,協議安排并非總是涇渭分明,有的同時具備橫向與縱向的要素或維度。這些縱橫交錯的協議安排,構成壟斷協議的混合形式。混合協議的外觀并非簡單地表現為橫向和縱向,而是常以縱向關系為表現形式,或隱或顯地存在不同程度的橫向關聯。早在20世紀30年代,混合協議就在美國的Interstate Circuit案①蘊含其雛形,如今更是發展成為市場競爭中的經常樣態。縱然其經驗形態變動不居,但混合協議于反壟斷法規范體系似乎并未構成顯著的挑戰。究其原因,許多混合協議不過是橫向和縱向協議的隨機或松散組合,直接剝離其形式外殼而依橫向或縱向協議路徑規制,于法律解釋和適用并無大礙。但晚近以來,一種結構緊湊、機制復雜、效果多重的所謂軸輻(hub-spoke)協議日漸流行,就其規制仍有待達成共識。在中國法下,軸輻協議亦是一個規制難題,具備混合協議外觀的婁底市保險行業價格壟斷案即構成本文分析的起點。

2007年,婁底市保險行業協會組織11家財險公司與湖南瑞特保險經紀有限公司,共同組建婁底市新車保險服務中心;上述財險公司與該中心簽訂“合作協議”約定所有新車保險業務必須在該中心集中辦理,并劃分了11家公司在該市新車保險業務中的市場份額,且各財險公司對新車保險費不得給予任何折扣和優惠。②從形式上看,該安排中似乎存在交錯的縱橫關系,或應歸為混合協議討論。就此,有論者認為,從主體關系上看,該案不屬于法律規定的“具有競爭關系的經營者”,很難認定其為違法者。③還有論者認為,涉嫌違法的協議既不同于橫向壟斷協議(因為瑞特公司與多家保險公司之間是上下游關系),也不同于單線條的縱向壟斷協議(因為多家保險公司之間明顯存在合謀)。④也有論者指出,軸心經營者之所以得以開展相應的業務正是出資經營者為規避反壟斷規制而做出的業務讓渡,軸心經營者僅作為出資經營者謀求壟斷利潤的工具出現。⑤這三種分析視角,圍繞該案中的協議是否構成軸輻協議進行討論,無一不以肯認存在反壟斷法意義上的縱向關系為前提。問題是:第一,在主體關系上,該案中并非沒有“具有競爭關系的經營者”,從而難以認定違法者;第二,上下游關系的存在與否,并不是決定企業間是否存在縱向壟斷協議的決定性因素;第三,即便競爭者之間具有相同的縱向交易相對人,就一定構成軸輻協議嗎?進一步講,這里的關鍵其實并不是認定軸輻協議,而是首先需要明確是否真正存在縱橫交錯的協議關系,構成混合協議;更具體地說,是否確認存在縱向協議。

易言之,并非具有上下游關系的協議安排就構成反壟斷法上的“縱向協議”;并非競爭者之間具有相同的縱向交易相對人就構成混合協議,當然也就不能認定其構成軸輻協議。進而,如果無法認定反壟斷法意義上“縱向協議”的存在,也就無法進一步認定其是否構成縱向壟斷協議,應轉而考察其是否構成橫向壟斷協議。而“縱向協議”確立的關鍵在于僅存在合同法意義上的協議并非已足,在反壟斷法意義上,縱向協議必須在處于上下游的單一實體之間達成。在此,“縱向”與“協議”兩個因素相輔相成,又以“協議”對單一實體的要求最為關鍵。上下游主要是設定“縱向”的條件;而單一實體之間達成則是對“協議”的要求。如果僅具備“縱向”要素,企業很容易通過縱向股權結構或委托-代理協議的形式遮蔽其橫向協議的本質,進而逃逸出橫向壟斷協議的反壟斷規制范圍。就此,尤其需要明確“協議”的本質在于,兩個獨立決策的經濟實體之間基于各自利益最大化達成的風險各自分擔、收益分別享有的契約安排。這通常意味著,非獨立決策的經濟實體、非經獨立決策或無獨立決策的契約安排,不構成反壟斷法上的“協議”。

進一步而言,縱向協議的構成通常還需解釋兩個問題:法人是否構成反壟斷法上的“單一實體”?代理協議是否構成反壟斷法上的“協議”?本案中,新車保險服務中心是獨立的法人,但是,在此企業法上的獨立實體就是反壟斷法上的單一實體嗎?應當明確,反壟斷法上的“人”的確不必在法人的基礎上新設法律擬制的主體,但必須將民商法上的“人”的理念擴展至以“經濟決策”為中心的單一實體。例如,在歐盟和英國,其判斷標準是這些企業是否以單一經濟體(single economic unit)開展市場活動,而在這一經濟體中的企業實體并不獨立作出市場行為。⑥在此,反壟斷法關注的是控制權,指向對“經濟決策”的控制及其競爭影響,因為最終只有對經濟決策的控制才能夠轉化為經營者的市場行為,并直接體現在對市場競爭的影響上而引發反壟斷法的關切。⑦沿著這一理路分析,婁底車險案中,保險經紀公司在形式上雖然處于財險公司的下游,但在此并不能夠支撐新車保險服務中心構成單一實體的證明,因其僅是財險公司橫向協議的聯絡單位。在這一協議架構下,保險經紀公司并非“經濟決策”主體,反壟斷法上的縱向協議并不存在,也就無所謂混合協議,軸輻協議更無從談起。

因此,婁底案還只是混合協議的一種簡單形式。一旦確立了縱向協議,混合協議則可能呈現出更加復雜的縱橫結構。就此,反壟斷規制似乎不能簡單地以橫向或縱向壟斷協議切入,而尚需精確剖析其構成,以探索確立其規制方法。

二、混合協議中的縱橫關系之厘清

(一)混合協議中的縱向關系及其厘清

任何壟斷協議作為一種類型的呈現,都是在反壟斷法的框架下對經驗認識進行思維整理的結果。反壟斷法下的典型協議,是橫向競爭者之間或者縱向上下游經營者之間的單線條、點對點安排。而偏離橫向或縱向單線條、點對點安排的協議,則或多或少地呈現出混合特征。即便如此,也不能夠簡單地將偏離典型的混合協議安排全部貼上軸輻協議的標簽。作出這一判斷,還需要對協議結構進行評估,蓋因結構的不同將牽動功能的實質變化。而軸輻協議成為規制難點,也恰恰在于其復雜的協議結構無法簡單匹配法律條文,容易產生誤判(false positive)和漏判(false negative)。惟有全面剖析軸輻協議的經驗類型,方可確立其完整規制路徑。就此,應當先從厘清混合協議的基本經驗類型入手。

類型化,既是一種思維方式,也是一種思考方式明晰化的工具。拉倫茨視“類型”為法律體系化努力所必須倚仗的重要工具,以之型構整個法律的內在系統。⑧當今,“類型”在具體化思考、法律發現及體系形成中的功能被充分關注。深入混合協議的具體化思考,對其進行類型考察有利于法律發現和壟斷協議規制體系的形成。若不予以類型化,混合協議將始終停留在經驗直觀和抽象理念的層面,成為反壟斷規制的混沌地帶,壟斷協議規范的內部體系也難以完整搭建。而類型化的關鍵,是尋找拉德布魯赫意義上的“事物本然之理”⑨,并在考夫曼意義上“使規范正義與事物正義調和的中間點”。⑩據此,檢視法律人對于混合協議以及壟斷協議規制的根本思考方式,首要的問題是什么是反壟斷法下混合協議的本然之理?

作為分析的起點,應當明確,偏離橫向或縱向單線條點對點安排、具有復合化的縱橫聯系,是混合協議的基本特征。這里的縱橫復合性,意味著既存在縱向聯系又存在橫向聯系,且這種聯系必須是在反壟斷法意義上的聯系。因此,考察混合協議本質特征時,首先必須確認其形式前提:是否存在反壟斷法意義上的橫向與縱向“協議”?若不存在,亦無所謂規范意義上的縱橫聯系,則無需進一步討論是否存在混合、是否構成軸輻的問題,直接在橫向壟斷協議或縱向壟斷協議的規制路徑中二者擇其一即可。因此,反壟斷法下對混合協議的考察,首先應當明確上游經營者與下游經營者之間是否達成了反壟斷法意義上的“協議”?換句話說,需要確認“上下游”之間是獨立經營主體之間的契約關系,還是單一實體下的內部關系?經由這一標準,可以篩查排除形式上近似混合協議,實則為赤裸裸的橫向壟斷協議的行為。經上述分析可知,一旦發現不存在縱向協議,就直接進入橫向壟斷協議的認定流程。而橫向聯系的主軸一旦確立,不論依托的是協議、決定還是協同行為,基于本身違法規則被判定其為非法的可能性較大。因為雖然在一般情況下,橫向協議仍存在企業聯營這一種可以提高效率或促進創新的類型,但該等類型通常由競爭者之間直接聯合形成,與其他實體的縱向關聯并非其效率或創新的存在之必須。在多數場景下,所謂縱向“協議”只是用于掩蓋橫向壟斷協議的安排。

(二)混合協議中的橫向關系

無縱向,惟橫向,則無混合;無橫向,惟縱向,亦無混合。一旦“縱向協議”得以確立,可能牽涉多種橫向關系,需要區分對待。一般而言,縱向協議中存在涉及橫向關系的場景是縱向協議可能會促進上游供應商之間,或者下游經銷商之間的橫向壟斷協議的發生。B11只要存在可能促進上游供應商之間或下游經銷商之間橫向限制競爭的縱向協議,具有“縱橫交錯”的關系,就構成混合協議。但若將該等混合協議簡單等同于軸輻協議,則忽視了軸輻協議特有的結構特性。

1.由縱向關系衍生橫向關系的協議架構

通過縱向限制產生實質性橫向影響的協議存在兩種類型。第一種類型,系由生產商自上而下發起的直接限制自身品牌內競爭的縱向協議。這種品牌內限制的結果,可能波及品牌間競爭,也可能僅限于單一品牌。因為協議由生產商自上而下發起,下游經銷商并未產生意思交集,屬純粹的縱向協議。就此,Leegin案判決中明確,只有在純粹品牌內轉售價格維持的案件中,相關協議并沒有指向上游共同交易相對人的競爭者之時,才適用合理規則分析。B12這一判斷的邏輯是,通過縱向協議促進下游經銷商之間橫向壟斷協議的安排,其起點是對品牌內競爭的限制,是否最終限制品牌間競爭尚需進一步分析。而即便其限制了品牌間競爭,如果對品牌內競爭的限制產生了效率進而促進競爭,則仍存在權衡的空間。而這一判斷的前提是,該縱向協議是自上而下發起的,是純粹的縱向協議。

第二種類型,系單一縱向體系內所實施的限制,直接指向削弱品牌內競爭,而同時實施相同或類似限制的多個縱向協議之間是平行關系。在這種情況下,由于不存在縱向協議的交集——亦即不存在所謂共同的上游生產商,并不存在“交易連接點”,而應從累積效應的角度切入評估品牌內限制外溢至品牌間所造成的競爭影響。中國反壟斷執法機構認定的多家奶粉生產商轉售價格維持案就是典型B13:合生元、美贊臣、多美滋等多家乳粉生產企業固定轉售商品的價格或限定轉售商品的最低價格,達成并實施了銷售乳粉的價格壟斷協議,不正當地維持了乳粉的銷售高價,嚴重排除、限制同一乳粉品牌內的價格競爭,削弱了不同乳粉品牌間的價格競爭,形成了累積效應,為協調削弱品牌間競爭創造了條件。在上述兩類協議中,由于不存在“交易連接點”,其縱橫關系表現為縱向限制的競爭影響外溢至橫向排除、限制競爭,通常應依據縱向壟斷協議的規制方法進行評估。也就是說,雖然存在橫向關系,并不影響其縱向性質。

2.由縱向關系鏈接橫向關系的協議架構

在由縱向關系鏈接橫向關系的協議安排中,多個縱向協議之間存在交集,具有相同的上游或下游交易相對人,亦即共同的“交易連接點”。從經驗上看,根據“交易連接點”所處的上下游不同,通常可能存在兩種限制競爭的情形。在第一種情形下,“交易連接點”是下游的經銷商,所限制的是上游生產商之間的競爭。在Apple案中,蘋果電子書平臺和美國五大出版商的關系就是如此。對于這類直接限制上游生產商之間品牌間競爭的協議,通常不會存在可能促進競爭的效率增益。即便確有效率增益,上游生產商之間也根本不需要通過縱向協議的方式來達成、鞏固其合意,直接通過企業聯營就可以更有效地實現這一橫向的協作。同時,即便縱向協議可能帶來效率,這種效率通常也與橫向活動無關。B14由此,無論是經驗上的總結和還是理論上的推定,都指向“交易連接點”系協調橫向關系的特性。

在第二種情形下,“交易連接點”是上游的生產商,所限制的是下游經銷商之間的競爭。其系由下游經銷商自下而上發起的要求或促使上游生產商實施縱向限制以達成或維持下游卡特爾的協議。就此,Dr.Miles案中,藥品生產商與藥品零售商店之間的關系或為典型。B15在該協議安排下,生產商的品牌內的價格競爭被削弱或消除。雖然在當時的環境下,法院適用了本身違法規則予以禁止,但若放在當今反壟斷法語境下,Dr.Miles的行為即便限制了品牌內競爭,若存在有效的品牌間競爭,仍不能認為其就必然構成對作為整體的“競爭”的排除、限制,而需要基于合理規則評估。除非,有證據表明下游經銷商存在共謀。

在上述混合協議中,“交易連接點”的存在使得協議在形態上初步具備了軸輻的外觀。但即便具備了靜態的共同“交易連接點”尚不足夠,若缺乏“輪輻端經營者”之間經由“軸心經營者”達成的互動,離確立軸輻協議仍存在距離。

三、軸輻協議的類型化重估:經驗類型抑或規范類型

在復合化的縱橫關系下,若協議雖有上下游關系但并不構成反壟斷法意義上的縱向協議,就應當納入橫向壟斷協議規制;若協議徒具以縱向關系促進橫向限制競爭的實質,但該橫向關系為縱向關系所衍生,并未產生橫向的“意思一致”,應歸屬于縱向壟斷協議予以規制。依此逐層遞進,即便是由縱向關系鏈接橫向關系的混合協議也未必構成“軸輻”。軸輻協議的類型化重估,還必須廓清其“中心-邊緣”結構。

(一)軸輻協議的中心-邊緣結構

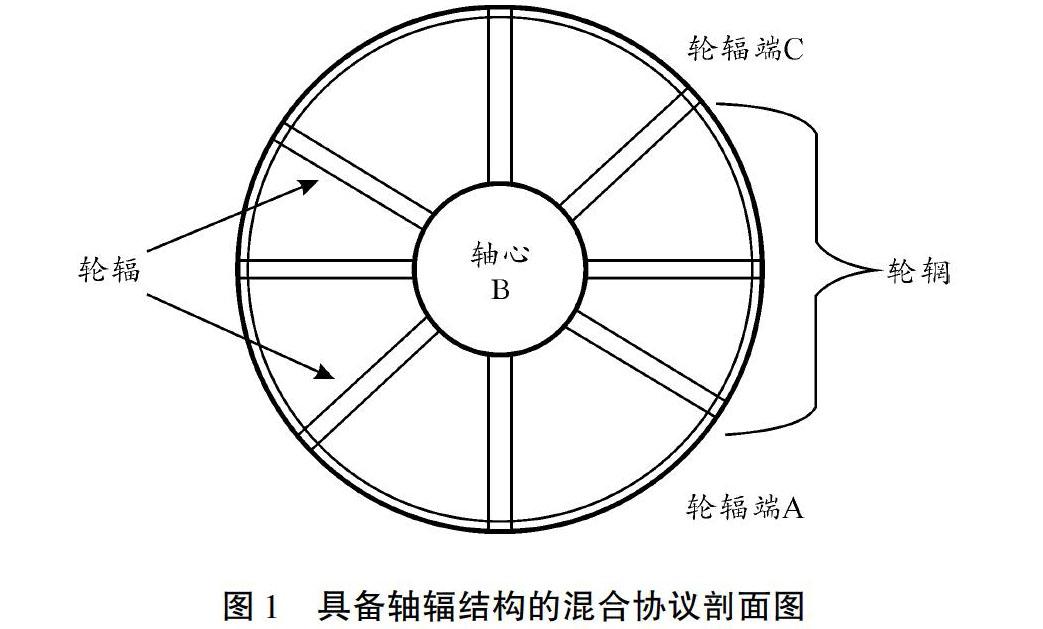

協議的縱橫復合性是表現形式,中心-邊緣結構則是邏輯內核。沒有協議的縱橫復合性,則“中心-邊緣”結構無從談起;沒有“中心-邊緣”結構,縱橫復合性徒具形式意義。嚴格意義上的軸輻協議,具有完整的“中心-邊緣”結構:即以所謂的“軸心經營者”B為連接點,協調“輪輻端經營者”A與C之間達成橫向協議,A與C之間通過“交易連接點”B產生意思交集。

1.軸輻結構的邊緣

如前所述,軸輻協議與典型縱向協議一樣都存在上下游兩個層次,但二者的區別是結構性的。以轉售價格維持與之相較:(1)軸輻協議需要三方達成,而轉售價格維持只需要雙方即可達成;(2)在軸輻交換中“軸心”經營者通常(但不必然)是共同的供應商,而轉售價格維持中供應商是至關重要的角色,發揮積極作用;(3)軸輻具有橫向維度——即競爭者之間的間接聯系,而轉售價格維持僅僅在嚴格的縱向關系中發生。B16上述結構性的差異至關重要。第一,軸輻協議的生成恰恰是因為競爭性企業無法或難以直接達成并難以有效維持橫向壟斷協議,轉而借助上下游企業協助完成,至少涉及三方意思一致。這與單線條的縱向或橫向壟斷協議所需的雙方意思一致,存在形成機制上的差異。第二,軸輻協議的“軸心經營者”在縱向關系鏈條中,既可以是上游經營者,也可以是下游經營者。前者的典型如Toys and Kits案B17、Park Davis案B18、Cheese案B19等,后者的典型如Interstate Circuit案B20、Toys “R” Us (TRU)案B21和Apple案B22等。無論軸心經營者是上游的生產商,還是下游的經銷商,其共同的特點是經由縱向達成橫向;其差別在于橫向維度所處的經銷層次不同,對于競爭的影響也不同。第三,軸輻協議所具有的橫向維度,不再是由縱向衍生至橫向的間接關聯,而是由切實的信息傳遞和反饋相鏈接,形成輪輞閉合。實際上,轉售價格維持為代表的縱向協議同樣具有橫向維度,但其競爭影響通常是由縱向限制外溢至橫向排除、限制競爭的結果。

可以認為,構成A-B-C型軸輻協議在外觀上至少需要滿足以下條件:(1)存在若干“輪輻端經營者”(競爭性企業)和一個“軸心經營者”(競爭性企業共同的縱向交易連接點);(2)存在縱向協議作為“輪輻”,將“軸心經營者”與“輪輻端經營者”關聯起來;(3)存在將各個“輪輻端經營者”關聯起來的“輪輞”。而在軸輻協議項下,軸心、輪輻和輪輞之間存在有機的連接,證明違法行為存在的落腳點在于確立“軸心經營者”所鏈接的“輪輻端經營者”存在輪輞維度上的橫向關聯。當前,軸輻協議相關文獻多聚焦于就“輪軸”“輪輻”的安排進行分析,而對“輪輞”關聯則重視不足。而從判例法上看,輪輞關聯對于軸輻協議的重要性,甚至在“軸輻協議”這一名詞出現之前就已經奠定了基礎。在美國,早期也有推動所謂“無輞之輪(rimless wheel)”的共謀理論的努力,即主張法院可以從一組縱向協議所形成的平行行為中推斷輪輻端經營者之間卡特爾的存在。B23但是,法院一致認為,所謂“無輞之輪”不能成立。Dickson案中法院的立場即為典型:“無輞之輪共謀是指各被告與一個共同被告分別達成協議,但是被告之間并沒有聯系……無輞之輪共謀并不是一個單獨的、統一的共謀,而是在共同被告和其他各個被告之間的多個共謀。”B24據此,法院作出的基本判斷是,無輞之輪在形態結構上不可能成立;相應地,軸輻協議是作為一個包含“中心-邊緣”結構的整體存在的,軸心與輪輞之間的縱向連接和輪輞之間的橫向連接缺一不可。

2.軸輻結構的中心

在具備軸輻結構的混合協議中,與“輪輞”相對應的另一個重要的維度是“軸心”。接前所述,軸輻協議的實施主體,不僅包括了橫向層面的競爭者,還包括了縱向關系上的上游供應商/下游經銷商。構成這一縱橫交錯的協議架構的“交易連接點”有時是上游供應商,有時是下游經銷商。這些連接點若發揮了聯絡上下游競爭者或促進上下游競爭者交換信息的功能,將處于競爭關系的輪輻端經營者編織到“軸心-輪輻-輪輞”的體系之中,則構成實質意義的“軸心經營者”。而只有通過“軸心經營者”的組織,橫向壟斷協議才能達成并被有效監督執行,由此“軸心-輪輻-輪輞”才有效地鏈接起來,成為真正意義上的軸輻。然而,劃分軸心所帶來的最直接問題是如果按照嚴格的橫向與縱向壟斷協議的劃分,縱向關系上的上游供應商/下游經銷商應當是無法構成責任追究的對象。從這個角度考察,軸輻協議問題的產生與其說源于行為認定,毋寧說系于責任追究。

值得注意的是,軸輻協議所產生的規制難題在不同的法域表現并不相同。由于美國法和歐盟法下都沒有在條文上對壟斷協議進行橫向或縱向的劃分,在法律適用上并未造成大的問題。《謝爾曼法》第1條直接將壟斷協議的核心要素作了原則性的概括規定,具體細節留待判例法去展開;《歐盟運行條約》第101條則對壟斷協議的表現形式以“概括+列舉”的方式規定,留待條例和指南作進一步歸納和發展。但在中國《反壟斷法》下,則由第13條“具有競爭關系的經營者之間”與第14條“經營者與交易相對人之間”作區分,形成了橫向和縱向排除、限制競爭協議的格局。比較則凸顯差異:未進行縱、橫區分的美國與歐盟,其規制對象聚焦于協議本身,一旦協議被認定為違法,協議的參與者自然被追究相應法律責任;而在中國法下確認協議的違法性的過程中,對協議參與者的識別是前置的。這一差異看似微不足道,卻可能帶來在軸輻協議認定中歸責結果的實質不同。因為,在協議參與者識別前置的結構下,由于軸心經營者與輪輻端經營者處于上下游的關系,不屬于“具有競爭關系”的經營者,其是否能夠被認定為橫向壟斷協議的參與者就會遇到法律解釋上的挑戰。當然,這并不意味著在美國法和歐盟法下,軸輻協議的認定不存在爭議。只不過在沒有進行壟斷協議縱橫劃分的法定框架下,其爭議的焦點從“如何處罰軸心經營者”,提前至“對軸心經營者的行為應當適用何種分析模式”?就此引發的爭論,在Apple案中得到集中體現。B25比較而言,在中國法下的問題可以轉化為如果能夠破解“如何處罰軸心經營者”的難題,是否還需要獨立于傳統壟斷協議的規范類型來專門對軸輻協議進行規制?

(二)軸輻協議作為經驗類型的意義

若依拉倫茨所作之經驗性類型、邏輯的理念類型及規范的理念類型的基本劃分B26,橫向協議與縱向協議應為經驗類型;橫向壟斷協議與縱向壟斷協議則為規范類型。問題是軸輻協議是否能作為獨立的經驗類型,而軸輻壟斷協議則進而作為對應的獨立的規范類型呢?

軸輻協議之所以成為一種類型,首先是經驗上的直觀,其“中心-邊緣”結構就足以在經驗上彰顯其獨特性。而這一經驗類型之所以進入反壟斷規制的視野,主要在于其影響競爭。在英國向OECD提交的報告中曾指明競爭者之間通過中間人提供、接收或傳遞信息——而這些信息可以被用來影響其他競爭者市場行為,是反競爭的。B27也就是說,不論其形式為何,軸輻協議若用以影響其他競爭者的市場行為,從競爭影響上看其是需要被規制的對象。進一步分析,在結構化的縱橫關系下,軸輻協議所建構的競爭者之間信息傳遞的穩定形態和獨特機制,為其作為獨立經驗類型的深層意義所在。在典型的軸輻架構下,協議的形成取決于處于縱向關系的上游或下游經營者居間協調,而處于橫向關系的競爭者間接配合,敏感商業信息在三方之間沿特定的方向流動往返以形成意思一致。這種意思一致的達成形式與協議自是迥然有別,而與典型的雙方協同行為亦有所不同。由于A-B-C型信息傳遞的穩定形態和獨特機制的存在,一方面使得發現協議或協同行為存在的證據變得更加容易,但另一方面卻使其違法性證明相較于單線條的縱向或橫向協議或協同行為更加困難。因為,軸輻協議架構下信息的交流是間接的,而這種間接的信息交流渠道本身是合法的,同時包含著供應商與經銷商之間交易所需要交流的合法信息。夾雜其中間接交流的限制競爭的敏感性信息難以識別,性質也變得晦暗不明。由此,完整地剖析軸輻協議,本身就有其獨立的經驗意義。

以縱向軸心作為其交易連接點,存在“中心-邊緣”結構、信息交流機制的協議安排,軸輻協議在結構形式上有別于單線條的縱向或橫向協議。因其特殊性被認識、由思想來掌握,由直觀的類型進展到由思想來掌握的類型B28,軸輻協議構成獨立的經驗類型確定無疑。而接下來的問題是其是否可以進而構成一種反壟斷法上的規范類型?該問題之所以重要,系因類型化的結果將影響對該等協議進行評估時適用分析模式的選擇。如果軸輻協議構成一種獨立的規范類型,那么其分析模式應當另行討論;反之,則應當討論軸輻協議是參照適用橫向壟斷協議的本身違法規則,抑或參照適用縱向壟斷協議的合理規則予以分析。

(三)軸輻壟斷協議作為獨立規范類型之不成立

在選擇標準的“表現形象”及詳細地界分類型時,經驗性的類型是基礎,而規范目的及規整背后的法律思想有決定性的影響。B29關鍵是必須基于規范性的觀點來對經驗進行選擇及界分。軸輻協議作為一種經驗類型已在判例法和學術研究中被廣泛討論,但是否構成一種規范類型,還存在爭議。

要解決這一爭議,判斷軸輻協議是否可以由經驗類型上升至規范類型,需要相應的分析方法和判斷標準。適用拉倫茨的理論,軸輻協議類型化的分析方法應當取決于壟斷協議的規范目的及規整背后的法律思想。一般認為,壟斷協議的規范目的是預防和制止通過協議的形式排除、限制競爭。而其背后的法律思想應為競爭者之間的協議可以直接排除、限制品牌間競爭,競爭者與交易相對人之間的協議可以直接排除、限制品牌內競爭并外溢至品牌間競爭的排除、限制。問題是軸輻協議是否可以融入這一既定規整的框架之中?做出這一判斷,該等客體本身在經驗意義上的獨立性并非已足,還需要考察在規范意義上是否具備分類的排他性。換個視角,在針對以縱向軸心作為其交易連接點,存在中心-邊緣結構、信息交流機制的這類協議安排的反壟斷法適用中,是否會產生與橫向壟斷協議或縱向壟斷協議的規范競合?就此問題,若將分析直指并聚焦于競爭影響本身,可以發現,在軸輻協議安排下,市場信息和動能的傳遞方向并非沿著橫向路徑單線條、點對點的行進,也并非單線條、點對點地經由縱向外溢至橫向,而是始于橫向經由縱向再指向橫向。在本質上,對其進行類型化分析應當遵循橫向壟斷協議規制的邏輯。也就是說,無論軸輻協議的經驗外殼如何繁復、變化,其作用機制始終是由橫向協議的邏輯內核所支配的,作為一種獨立的規范類型存在并不具備理論基礎。

立法者在制定規范的過程中,描述生活事實中反復出現的各種類型,并借助抽象概念作為制定法建構之外形,將其制定成為法律規范。B30而從經驗上看,主要法域都未就軸輻協議進行獨立的規范抽象。那么,在不存在作為規范類型的軸輻壟斷協議的情況下,對軸輻協議這一經驗類型的規制應當如何經由已有規范類型來完成?在考夫曼類推理論下,這取決于如下問題的解決:如何使一個規范命題與一個事實命題得以等置,換句話說,即如何在規范與事實之間對接。B31其方法是通過對事實加以抽象(歸納),與規范進行相似點的比較,從而使用演繹得出結論。B32根據這一方法,經過對軸輻協議經驗形態的歸納,并與橫向壟斷協議的相似點進行比較,進而使用演繹可以得出結論。接前所述,事實與規范的聯結的中介是“事物的本質”,而比較的核心是“規范所意指的意義內容與案件事實所表現的意義內涵是否一致。”B33剖析軸輻協議所展現之始于橫向經由縱向并歸于橫向的信息交流機制,其排除、限制競爭的意義內涵與橫向壟斷協議并無二致。同時,類推適用足以解決由條文結構確立的橫向壟斷協議與縱向壟斷協議分類(如中國《反壟斷法》)所產生的“軸心經營者”歸責難題。在軸輻協議典型的A-B-C運行機制下,作為“軸心經營者”的B雖處于經營鏈條上的縱向上游或者下游,但其發揮的是反壟斷法意義上的橫向經營者而非縱向經營者的功能。既然其發揮的是促進橫向信息交換的功能,實現的是排除、限制橫向競爭的作用,也理應類推適用橫向壟斷協議的分析模式和橫向壟斷協議參與者的歸責原則。由此,在適用法律的發現過程中,軸輻協議的經驗事實與壟斷協議的法律規范得以有機匹配;而已有的橫向和縱向壟斷協議的二分法,亦被證明在分類上具有完備性。

四、軸輻協議反壟斷規制的分析框架

軸輻協議既然不構成獨立的規范類型,對該經驗類型的規制則應在已有規范類型的框架下進行。根據軸輻協議的“本然之理”,其應類推適用橫向壟斷協議的規制方法。接下來的問題是,針對軸輻協議的反壟斷分析模式系本身違法還是合理規則?軸輻協議中規制證據認定的關鍵考量是什么?分析中需要考慮哪些因素,適用何種標準?

(一)軸輻協議規制的分析模式

在軸輻協議反壟斷規制中,是依其協議形式直接認定為違法,還是需要進一步分析其競爭影響,事關分析模式的選取。B34反復審視軸輻協議始于橫向經由縱向并歸于橫向的形式與實質,其復雜性并不在于競爭影響,而在于運行機制。一旦明晰其運行機制,在本身違法抑或合理規則之間的分析模式選擇實則并無可糾結之處。

在Apple案中,多數法官認為固定價格的軸輻共謀應屬本身違法,而異議意見將其視作通過縱向限制促進的卡特爾而主張適用合理規則。B35而且,該異議意見引用了Leegin案判決作為論據——美國最高法院在該案中指出,降低產出或競爭以提高價格的橫向卡特爾,應當適用本身違法規則認定為非法;而若縱向協議被用來促進卡特爾,其應當根據合理規則認定為非法。B36這一論點為異議意見所引用,被解讀為應當對包含縱向協議的軸輻協議整體適用合理規則,而不問縱向協議所扮演的角色為何。B37但是,美國聯邦第二巡回法院拒絕作出該等廣義解讀,認為這將推翻長期以來關于反壟斷法對于組織軸輻共謀的縱向軸心協議作出本身違法認定的規則。B38法院指出,因為Apple案的縱向協議包含了“組織橫向固定價格共謀”的協議,因此必須在本身違法規則下對其評估。B39

這里不可回避的一個問題是為什么美國聯邦上訴法院拒絕將最高法院的Leegin案作為先例遵循?初看起來,似乎兩級法院對于同一必要事實得出了不同結論。但若根據遵循先例的原則,在當下案件與某個可能的先例案件之間是存在相關相似性時,當下法院有義務遵從先例法院的意見。B40也就是說,如果待決案件與先例的必要事實相同B41,美國最高法院所確立的先例對于聯邦巡回法院具有拘束力。B42只有當明確的事實狀態有顯著區別時,法律規范才不是類比推理的唯一起點。B43據此反推,待決案件Apple案的事實不能跟Leegin案的事實一樣被處理成判決理由中的同一事實類型,因而二者并不(也不應)被視作同類案件:后者涉嫌構成縱向壟斷協議,只不過縱向關系改變品牌內競爭的強度而引發橫向關系下品牌間競爭的變化;而前者通過縱向關系“組織”橫向共謀從而直接消除品牌間競爭,具有軸輻結構,而非純粹的縱向協議。實際上,Leegin案對軸輻協議中的橫向與縱向關系做出了清晰的區分。若將其看作由軸心分別指向縱向輪輻端的(B-A)+(B-C)型協議,則應適用合理規則無疑。Apple案異議意見的問題在于未能清楚認識到Leegin案適用的合理規則并非覆蓋整個軸輻協議,而僅是聚焦于該案所討論的縱向協議。其關鍵是要確保,對通過縱向關系促成的卡特爾適用本身違法的同時,不傷及縱向關系自身——而限定在促進上游或下游企業之間共謀的方面。B44可見,(B-A)+(B-C)和A-B-C型協議之間看似相近,但仍須嚴格區分。

進一步而言,以橫向壟斷協議的規制路徑考察,A-B-C型協議無論限制的是品牌間還是品牌內競爭,通常都缺乏抵消性的效率增進作為可以權衡的前提。雖然不能排除企業聯營下的效率增進的存在——若類比企業聯營,軸輻協議應適用合理規則,但前提是其將產生實質性的促進競爭影響,以至于存在效果權衡的必要。然而,二者的差異是顯著的:企業聯營以A-C的形式鏈接,因為共同激勵的存在而無需縱向經營者B的介入;而軸輻協議以A-B-C形式搭建,B的存在是因為A-C鏈接的達成、維持存在困難。A-B-C型協議的結構決定了其達成與維持需要依賴外在于聯營企業的縱向第三方,這與企業聯營的典型橫向結構及其內在動力機制相背離,而排除、限制競爭影響亦當如影隨形。因此,為節約執法和司法成本計,直接限制品牌內競爭或品牌間競爭的A-B-C型協議都應適用本身違法。

既然明確對軸輻協議適用本身違法規則,那么規制焦點就轉向了證據的發現與認定,尤其是對“輪輞”關聯的認定、輪輞閉合的證明,以及軸心作用的厘清。

(二)“輪輞”關聯及其認定

在判例法發展早期,軸輻協議并未作為一種概念確立下來,其認知框架于處理混合協議過程中逐漸形成。在Parke, Davis & Co.案中,美國聯邦最高法院指出作為生產商的Parke, Davis & Co.通過積極推動下游零售商之間達成實質共識,從而得以推行其轉售價格維持的政策。B45由此,判例法形成了需要確立輪輞連接的基本觀點,模糊之處在于何種程度的連接可以滿足輪輞閉合的證據要求。晚近以來,對軸輻協議的認識日益清晰。在Toys “R” US案中,具備一定市場力量的經銷商TRU與玩具生產商達成協議要求其不與倉儲式會員店交易,但除非確信競爭者會采取相同行為,主要生產商并不愿意拒絕與倉儲式會員店進行交易或者對其實施歧視性待遇;因此,FTC認為TRU實際上是軸輻共謀的核心,由其處理生產商之間的信息往來并幫助形成主要共識。B46在Microsoft案B47和Coca-Cola案B48中,法院強調認定微軟和原始設備制造商(OEMs)之間、可口可樂與獨立食品服務分銷商(IFDs)之間的軸輻共謀,都需要存在由輪輞連接各個輪輻端經營者的證據,直接否定了“無輞之輪”理論。法院在Anthem Blue Cross案也指出:“僅僅因為存在軸輻共謀就適用本身違法規則是不成立的……原告仍舊需要證明(輪輻端經營者之間)存在某種橫向關系……適用本身違法的關鍵是確立輪軸之間是如何關聯起來的。”B49在Apple案中,法院認為可以從縱向協調的證據推導出共謀行為的存在B50,并提煉出考量因素:(1)兩個或兩個以上競爭者與同一個上游或下游企業達成縱向協議;(2)只有在其競爭者都達成類似協議的情況下,縱向協議才會使這些競爭者受益;(3)推動縱向協議的企業勸說每個競爭者告知其競爭對手也加入類似的行動。B51問題是,Apple是非常積極的“軸心經營者”,但“軸心經營者”并非總是如此積極,或者并不總會留下積極參與的證據。在該案之后,美國聯邦最高法院反復明確應當對通過縱向關系促進的橫向協議適用本身違法規則B52,但就什么是“通過縱向關系促進的橫向協議”?何謂“促進”? 仍語焉不詳。

要知道,發現輪輻端經營者之間直接交流的證據相對困難,與協同行為案件中所面臨的挑戰近似。在協同行為反壟斷規制中,通常經由“附加因素(plus factors)”證明經濟行為和結果在很大程度上不符合單邊行為的特征,卻與明確的協調行為十分一致。B53或者說,如果能證明輪輻端經營者之間沒有從事固定價格或其他形式的共謀的話,其行為是非理性的或者是難以解釋的。B54但如果僅有一組縱向關系和平行行為存在的證據,尚不足以確立反壟斷違法行為B55;還應當存在足以排除上下游經營者之間獨立行為可能性的證據,證明其有意識地要實現違法目標并存在共同方案。B56在Guitar Center案中,原告主張依“附加因素”推斷共謀:零售商與生產商達成的“最低廣告價格政策是相似的,而且制定的時間也大致相同的——這種政策與生產商的個體利益相悖,因而只有在所有生產商都參與的情況下才可能成功”。B57法院雖然認識到軸輻共謀中橫向和縱向限制的模糊界限,卻并不認同僅采取和遵守最低廣告價格政策就足以構成可實施的輪輞關聯。B58可見,在美國法下仍未解決如何從環境證據推導出“輪輞”關聯的問題,即沒有明確闡明為什么以及如何運用縱向協議作為推斷橫向共謀的附加因素。B59

判例法演化經年,對于“輪輞”關聯的要求基本成為常態,但是不難發現其一直以來對于輪輻端經營者如何達成合意,以及輪輞閉合這一過程的分析未盡其所以然。美國法滯留于此,而英國法則嘗試有所突破。早在1975年的Suiker案中,歐洲法院就指出,每一個經營者都必須獨立決定其在共同市場上的商業政策。B60雖然“不能剝奪經營者通過分析其競爭者已有或預期行為進行商業決策的權利,但經營者之間的任何直接或間接聯系,若其目的或效果是影響實際或潛在競爭者的市場行為,或是向上述競爭者披露其自身所決定采取的或考慮采取的市場行為,則是嚴格禁止的。”B61英國公平交易局(OFT)在2003年的Replica Kit案和Hasbro案中試圖推進這一立場,前者主要涉及運動服裝廠商Umbro與多個零售商之間就固定足球球衣價格達成的多種協議或協同行為;后者主要涉及玩具和游戲生產商Hasbro與多個經銷商之間達成的限制其生產的某些玩具和游戲價格的整體協議。B62在上述兩個案件中,雖未沿用軸輻協議這一術語,但上游生產商與下游經銷商之間達成的協議安排都既有縱向關系又具有橫向關系。就此,英國競爭上訴法院(CAT)分析認為,即便是對未來定價意圖的單邊披露,如果其效果是降低了市場中的不確定性,就可以構成協同行為。B63也就是說,如果零售商A私下向供應商B披露了其未來定價意圖,并根據披露的情境預期B將運用該信息影響市場;B進而將該定價信息傳遞給競爭性零售商C,那么A、B和C就構成了協同行為,除非A可以反證。B64但英國皇家法院(Royal Courts of Justice)對此并不認同,認為如果A事實上沒有預見到應當合理可預見的B-C信息傳遞,或者C沒有獲知A提供相關信息的背景基礎,在這種情況下將A、B和C都視為協同行為的一部分是不可取的。B65

(三)“輪輞”閉合的證明與軸心作用

上述分析基本確立了軸輻協議規制的脈絡,但經由縱向促動橫向限制的判斷標準和關鍵證據仍未能被完整地框定出來。就此,考察服務于軸輻協議信息傳遞功能的運行機制尤為必要。2012年英國競爭上訴法院判決的Cheese案,為這一分析提供了樣本。在該案中,包括Tesco在內的諸多競爭性零售商通過其共同供應商間接地交換英國制切達干酪和地方奶酪的未來零售定價信息,被OFT認定為違法。B66英國競爭上訴法院將信息交換過程分解為五個環節:(1)競爭者A向供應商/零售商B披露其未來的(定價)意圖;(2)競爭者A可能是希望或者預見到供應商/零售商B將運用該信息影響市場條件——通過將該信息傳遞給其他與A競爭的企業;(3)供應商/零售商B事實上將信息傳遞給競爭者C——并不需要B將其所掌握的所有或者是最顯著的(零售定價)競爭敏感信息傳遞出去;(4)競爭者C可能知悉競爭者A將信息披露給供應商/零售商B的具體環境(基礎背景);(5)競爭者C事實上運用所傳遞的信息決定其自身的未來定價。B67

分步驟的輪輞閉合證明的關鍵,是要確立橫向關系企業A和C之間通過縱向企業B達致并維持相互依賴。在信息發布這一步驟中,處于縱向關系的A與B之間商業信息的交換與傳遞本就是常態,如果A僅僅是想將其商業敏感信息與B分享,不能說在法律上就存在什么問題。就此,與競爭者之間的直接信息交流不同,“當供應商B處于競爭者A和C之間的時候,不能對A的主觀意圖作出假定”B68;而要求A“必須意識到”“必須認識到”或“必須知道”B69,其給予B的信息最終會傳遞到C。在信息接收這一步驟中,由于獲知了該等商業敏感信息之后,C的認知狀態發生變化,但即便是C的參與僅限于接受關于未來競爭者的信息,法律也推定C在決定其自身的未來市場政策時,不能不將該等信息納入考量。B70由此可見,涉及C對信息的接收,實際上與經典協同行為中的信息接收并無實質差異。對于B在信息傳遞中所起作用,應當考察B:(1)是否有正當理由獲取這一信息;(2)是否具有正當理由將該等信息傳遞給C。B71在此基礎上,明確輪輞是否形成閉合連接,以及何時完成連接是至關重要的。因為,即便B構成軸心,幾組縱向的分立協議并不足以被認定為A-B-C式的單一協議,只要所有的橫向經營者都不知曉其縱向交易對象和其他橫向經營者之間的協議的性質。B72如果沒有輪輞的閉合,則不能構成一個橫向壟斷協議,而是多個有待進一步分析的縱向協議。在這個意義上,從A-B-C型協議的角度來考察信息交換,主要解決了縱向與橫向的視域切換問題。如果兩項分立的共謀安排有共同的當事方,亦有共同的目標,在性質上互補且在機制上互動,則可將其視之為一項單一的共謀安排。B73在此,即便沒有證據表明B促進了A-B-C協議的達成,但如果能證明B處于監督者的地位,亦可以推翻協議為分立的判斷。

最后,一旦認定軸輻協議構成橫向壟斷協議,A-B-C結構中的處于競爭關系的“輪輻端經營者”A和C的法律責任并無疑義,關鍵是如何認定“軸心經營者”B的法律責任。在Apple案中,軸心經營者的責任認定標準是判斷其“是否有意識地參與到協議之中,并促進這種機制。” B74如果證據證明能夠滿足這些條件,那么該縱向參與者就被視為是卡特爾成員,并與橫向參與者承擔相同的責任。B75在Replica Kit案中,英國公平交易局指出,“當特定當事人(例如制造商)處于其他當事人(例如經銷商)的中心位置時,該當事人(制造商)必須行使特殊的注意義務以防止協同行為的發生”。B76這一要求對于軸心經營者來說應當是過于絕對了。如果B在A-C的協議安排中處于從屬者的地位,或者說B系由A和C的脅迫或懾于A和C的市場力量而作為二者之間信息傳遞者之時,輪輞閉合在吸收B加入之前或已在A-C之間完成。此時B的加入,要么是為了更好地遮蔽A-C之間的協議,要么是便于有效地監督、維持A-C之間的協議。無論如何,此時的縱向參與者不應當與橫向參與者承擔相同責任,對B的處罰可以適當減輕。B77

五、結語:以協同行為規制軸輻協議

“船只劃出的水痕讓人忘記水流的方向”。軸輻協議在反壟斷的經驗世界B78劃出痕跡,旋即消融于橫向壟斷協議和縱向用的協議的規范之流。軸輻協議的消融,并不是其作為一種經驗類型的滅失,而是在規范意義上無法獨立于當前橫向-縱向壟斷協議的二分框架,亦無作為獨立反壟斷規制類型的必要。消除軸輻協議反壟斷法規制不確定性的關鍵,在于分類識別混合協議的多元經驗表達,進而厘清其高度結構化的軸輻安排。內部結構縱橫交錯的混合協議,要么因其排除水平層面的競爭者,要么因其經由品牌內競爭限制而限制品牌間競爭的特性,而分別進入橫向或縱向壟斷協議的規制流程。而真實的軸輻協議內部存在結構化的縱橫關系,其運行機制是通過縱向關系來組織、輔助或監控橫向協議的達成、實施。在這一信息交換的流程中,作為中心的軸心經營者、作為輪軸的縱向協議和輪輻端經營者之間合意形成的輪輻,三者缺一不可,形成完整的“中心-邊緣”結構。在這一結構下,協同的具體步驟為:A有意識地完成A-B的信息傳遞;B將信息傳遞至C;C有意識地對經由B所傳遞的源自A的信息予以利用。序貫證明這一組事實,就完成了作為經驗類型的A-B-C的軸輻協議實為排除、限制競爭的協同行為,構成作為規范類型的橫向壟斷協議的認定。其中,一方面由于軸輻協同的每一個環節都需要明確的證據支撐,證明的難度無疑不小。但另一方面由于信息傳遞的鏈條比典型的橫向協議更長,軸輻協同達成和維持的難度也同步增加。B79

軸輻協議在經驗類型上獨具一格,但本質上不存在特殊的限制競爭效果;軸輻協議將長期存在,規制軸輻協議仍為必須,只不過橫向-縱向壟斷協議的二元框架足以應對這一經驗類型的挑戰,作為規范類型的“軸輻壟斷協議”無需被建構。參考主要法域實踐,協同行為的深層理念同樣適用于供應商和經銷商之間的縱向關系。B80據此展開,將既涉及縱向關系又涉及橫向關系的軸輻協議納入協同行為的規制范圍,并不需要突破其既有框架。在中國《反壟斷法》下,對軸輻協議的規制也可以在協同行為項下完善形成。當然,尚需對三邊協同的規制確立相應規范,以明確“軸心經營者”作為縱向主體介入橫向關系的后果,破解其規制難題。

在中國法下,之所以要特別關注“軸心經營者B”責任認定的歸類難題,是源于中國《反壟斷法》第13條與第14條區分了橫向和縱向壟斷協議。由于對協議參與者的識別是前置的,軸心經營者所處的縱向位階決定了其不屬于“具有競爭關系”的經營者,如何將其納入現有關于橫向壟斷協議的規定予以規范呢?《反壟斷法》(修訂草案)第17條提出,“禁止經營者組織、幫助其他經營者達成壟斷協議。”該草案的這一規定為解決軸心經營者的歸責問題確立了正確的方向,但仍然存在三個問題。第一,“組織、幫助”不能涵蓋軸心經營者促進壟斷協議的主要方式,還應包括組織、促進達成壟斷協議,監督實施壟斷協議。第二,經營者無疑是軸心經營者的主要構成,但促進形成軸輻協議的縱向主體不應限定于經營者,行業協會亦可能構成軸輻協議的組織、促進和監督者,應藉此一并解決行業協會條款(該條單獨以特定主體作為規制對象)與“壟斷協議”以行為為中心的規制體系不兼容的問題。第三,該條款雖刻畫出軸輻協議的基本形式,但并未解決“軸心經營者”的歸責難題,亦應予以補足。綜觀之,如果沿用當前協議的橫向、縱向的分類方式,應當作出如下統合規定:“禁止經營者、行業協會組織、促進其他經營者達成壟斷協議,監督其他經營者實施壟斷協議。經營者、行業協會從事上述行為的,視為橫向壟斷協議的參與者。”

① B20 Interstate Circuit, Inc., et al. v. United States 306 U.S. 208 (1939).

② 《湖南查處首起價格壟斷案件 7家單位被處罰金219萬元》, 2012年12月29日, http://www.chinacoutr.org/article/detail/2012/12/id/808440.shtml, 2021年1月1日。

③ 劉繼峰:《“中心輻射型”卡特爾認定中的問題》,《價格理論與實踐》2016年第6期。

④ 張晨穎:《壟斷協議二分法檢討與禁止規則再造——從軸輻協議談起》,《法商研究》2018年第2期。

⑤ 郭傳凱:《美國中心輻射型壟斷協議認定經驗之借鑒》,《法學論壇》2016年第5期。

⑥ B19 B66 B67 B68 B70 B71 Case 1188/1/1/11, Tesco Stores Ltd, Tesco Holdings Ltd and Tesco Plc v. OFT[2012]CAT 31(“Cheese”).

⑦ 江山:《論協議型企業聯營的反壟斷規制》,《環球法律評論》2017年第6期。

⑧ B26 B28 B29 B33 卡爾·拉倫茨:《法學方法論》,陳愛娥譯,北京:商務印書館,2003年,第344-348、339、339、339-340、16頁。

⑨ 拉德布魯赫主張“事物本然之理”就是法律人根本的思考方式;而考夫曼就此闡發認為出自事物本然之理的思考即類型學的思考。參見林立:《法學方法論與德沃金》,北京:中國政法大學出版社,2002年,第147頁。

⑩ B30 考夫曼將類型化的思考與“事物的本質”結合起來,認為對事物本質的思考,直接指向類型的思考方式,是使規范正義與事物正義調和的中間點。參見亞圖·考夫曼:《類推與“事物本質”——兼論類型理論》,吳從周譯,臺北:臺灣學林文化事業公司,1999年,第103頁、譯序第13頁。

B11 就此,合理規則確立了基本的適用框架,即由原告證明:(a)該限制是用來促進下游經銷商的共謀;或(b)該限制由具有市場力量的多品牌經銷商發起服務于反競爭目的;或(c)該限制被用于促進上游的共謀或寡頭。參見Herbert Hovenkamp, Federal Antitrust Policy: The Law of Competition and Its Practice (5th edition), Saint Paul: West Academic Publishing,2015,p.538.

B12 B38 Benjamin Klein,“The Apple E-Books Case: When isa Vertical Contracta Hubina Hub-and-Spoke Conspiracy?”Journal of Competition Law & Economics,no.13(2017),p.3.

B13 《合生元等多家乳粉生產企業違反〈反壟斷法〉被罰》,2013-08-07,http://www.gov.cn/gzdt/2013-08/07/content_2462778.htm,2021年1月1日。

B14 對于General Motor案中由GM的經銷商要求生產商進行協助推行RPM以解決部分經銷商打折銷售的問題,法院認為即便該案中的縱向協議部分存在效率,但其帶來的效率與橫向協議的合法性無關。參見United States v. General Motors Corp., 384 U.S. 127 (1966).

B15 在該案中,由于百貨商店和折扣店所推行的低價,大多數藥品零售商無法或者認為無法實現有效盈利。因此,這些零售商不愿意并且不再備貨該藥品;或者即便進貨,也不再進行推銷上的努力,而是轉而推銷其替代品。參見Dr. Miles Medical Co. v. John D. Park & Sons Co., 220 U.S. 373 (1911).

B16 Yves Botteman, National Competition Authorities Investigations in Hub-and Spoke Arrangements: A Critical Review, https://www.steptoe.com/images/content/6/2/v1/6234/YB-Hub-and-spoke-arrangements-GCLC.pdf, January 1,2021.

B17 B65 B80 Case No: 2005/1071, 1074 and 1623, Argos, Littlewoods v OFT and JJB Sports v OFT,[2006]EWCA Civ 1318. (“Toys and Kits”).

B18 B45 United States v. Parke, Davis & Co., 362 U.S. 29 (1960).

B21 B46 Toys “R” Us v. FTC, 221 F.3d 928 (7th Cir. 2000).

B22 B35 B37 B39 B50 B51 United States v. Apple, Inc., 791 F.3d 290 (2nd Cir. 2015).

B23 Kotteakosv.s. United States, 328 U.S. 750 (1946).

B24 B47 Dickson v. Microsoft Corp.309 F.3d 193 (4th Cir. 2002).

B25 有論者指出,自Leegin案以來,對于本身違法原則的適用,美國司法實踐呈現出從形式標準(即以協議類型劃分)向實質標準演進的趨勢。參見吳韜:《美國“蘋果電子書價格壟斷案”爭點釋疑》,《法學》2017年第2期。但筆者認為這里法院所糾結的并不僅僅是對行為是否適用本身違法,而是是否應當根據軸心經營者所處的縱向交易環節而免于受到同一行為項下橫向輪輻端經營者受到的本身違法規則的對待。

B27 OECD, Information Exchange Between Competitors under Competition Law,DAF/COMP(2010)37,pp.286-287.

B31 B32 王曉:《法律類型理論和類推方式研究——以考夫曼類型理論為起點的認識論探究》,《浙江學刊》2009年第5期。

B34 有論者提出:“縱向限制必須導向上下游市場中橫向壟斷協議,或者協議的主導者具有市場支配地位才能夠構成對反壟斷法的違反。”這就意味著,上游市場(品牌間)與下游市場(品牌內)的橫向壟斷協議被視作具有同等影響。參見許光耀:《縱向價格限制的反壟斷法理論與案例考察》,《政法論叢》2017年第1期。

B36 Leegin Creative Leather Products, Inc. v. PSKS, Inc., 551 U.S. 877 (2007).

B40 弗里德里克·肖爾:《像法律人那樣思考:法律推理新論》,雷磊譯,北京:中國法制出版社,2016年,第49頁。

B41 按照遵循先例原則,判決理由由必要事實和建立在必要事實之上的判決結論構成,因此這里的相關相似性指的是待決案件與先例必要事實的相同。參見雷磊、牛利冉:《指導性案例適用技術的國際比較》,《治理研究》2018年第1期。

B42 低層級法院的判決原則上應遵循具有審級隸屬關系的較高層級法院的先例,即審級維度的先例遵循。參見林喜芬:《美國法院遵循先例的運行機制及啟示》,《比較法研究》2015年第2期。

B43 羅斯科·龐德:《何為遵循先例原則》,李鸻譯,《山東大學學報》2006年第5期。

B44 B52 B53 B59 Barak Orbach,“Hub-and-Spoke Conspiracies,” Antitrust Source, vol.15,no.4(2016),pp.1-15.

B48 PepsiCo, Inc. v. Coca-Cola Co., 315 F.3d 101 (2nd Cir., 2002).

B49 Total Benefits Planning v. Anthem Blue Cross552 F.3d 430 (6th Cir. 2008).

B54 B57 B58 See In re Musical Instrs. and Equip. Antitrust Litig. (Guitar Center), 798 F.3d 1186 (9th Cir. 2015).

B55 Theatre Enters., Inc. v. Paramount Film Distrib. Corp., 346 U.S. 537 (1954).

B56 Monsanto Co. v. Spray-Rite Svc. Corp., 465 U.S. 752 (1984).

B60 B61 Joined Cases 40-48, 50, 54-56, 111, 113, 114-173 CooperatieveVereniging“SuikerUnie”Ua v Commision[1975]ECR 1663.

B62 Case CP/0871/01 Price-Fixing of Replica Football Kit[2003]; Case CP/0480-01 Agreements between Hasbro UK Ltd, Argos Ltd and Littlewoods Ltd Fixing the Price of Hasbro Toys and Games[2003].

B63 B64 B76 Case: 1021/1/1/03 JJB and Allsports v OFT ([2004]CAT 17).

B69 Cases: 1014/1/1/03; 1015/1/1/03 Argos Limited, Littlewoods Limited v.OFT[2004]CAT 24.

B72 Okeoghene Odudu,“Indirect Information Exchange: The Constitutent Elements of Hub and Spoke Collusion,” European Competition Journal,vol.7,no.2(2011),pp.205-242.

B73 Joined Cases T-101/05 and T-111/05 Basf AG and UCB SA v Commission[2007]ECR II-4949.

B74 B75 United States v. Apple Inc, 952 F. Supp.2d 638(S.D.N.Y. 2013).

B77 作為壟斷協議的參與者,若某些企業并非自愿參與或者沒有完全遵守該協議,不能夠據此將其排除出違法認定的范圍,但在對其進行處罰時可以作為考量的因素。Case T-28/99 Sigma Technologie di rivestimento v European Commission[2002]ECR II-1845.

B78 在反壟斷法解釋學的視域下,反壟斷的深層結構包括經驗世界、規則結構、標準序列、理論基礎和觀念內核五個層次。參見江山:《論反壟斷法解釋的知識轉型與方法重構》,《現代法學》2018年第6期。

B79 統計數據表明,軸輻卡特爾比標準卡特爾持續的時間更短、有效性較低。參見Joseph Harrington, How Do Hub-and-Spoke Cartels Operate? Lessons from Nine Case Studies, https://ssrn.com/abstract=3238244, January 1,2021.

(責任編輯:周中舉)