基于“語跡”理論的城市記憶空間塑造

李端杰 李翔宇

摘要:以“語跡”理論作為主要支撐,對城市中的記憶空間進行分析。面對現今各地的“千城一面”現象,去探索分析城市在發展過程中留存的城市記憶以及保留下來的痕跡。時間作為貫穿整個城市記憶的發展參數,可在時間軸下,以人與空間的關系為切入點去思考南寧市城市記憶空間的形成路徑。從民俗化的物質元素和非物質元素出發去探究南寧城市記憶產生、發展、更替的過程以及在整個過程中留下的“痕跡”。

關鍵詞:語跡;記憶空間;城市記憶

中圖分類號:TU984 文獻標識碼:A 文章編號:1004-9436(2021)10-0-03

0 引言

曾經群體生活、工作的場景,經轉化、凝練或意向表達變成了呈現在人們眼前的“往日景觀”形式。隨著時間的變化,保留至今的“往日景觀”形式就變成城市記憶的構成部分,代代相傳形成一個城市獨特的文化記憶符號。現代的城市文化并不是一蹴而就的,而是從傳統的人居生活、地域文化等一步步演變、傳承下來的。城市記憶是指生活在該城市人群的集體記憶,而城市與記憶是一樣的,都是物質性與空間性的結合。人群活動落到空間上,并與建筑、街道相結合,由于不同地域的人群有不同方式的活動行為,所以形成了一個城市獨特的特色空間。“語跡”就是在城市特色空間形成時證明空間變化的線索,以此去分析一個城市特色空間形成的過程。隨著城市化的快速發展,中國的城市發展出現了一些弊端,如“千城一面”、城郭特色流失、城市記憶衰退等。本文以“語跡”理論探究南寧城市記憶空間的形成、人與場所的關聯性以及城市獨特性的傳承與發展。

1 “語跡”理論與城市空間的聯系

“語跡”理論來源于喬姆斯基的“轉換生成理論”。在轉換理論生成的經典時期,提出轉變時不能改變句子的意義,所以提出了“語跡”這一概念,即一個句子中,變動某個成分的位置時,該成分的原位置留下了變動痕跡,這種痕跡就稱為“語跡”。通過“語跡”可以看到,解釋具體的現象其本身就包含語義,即空間蘊含的意義[1]。痕跡處于虛實結合的狀態,它更像是一個城市空間或場所的符號、片段,僅表示在變動過程中的動作。

隨著時間軸的滾動,不管是有意還是無意,時光都會賦予城市空間獨一無二的痕跡,形成了城市中的“語跡”。無論城市特色空間的規模是大是小,都要經歷產生、積累、沉淀這樣的過程,經過不斷地變化與融合,城市空間中的意向元素在時間的作用下,成為城市特有的空間,城市文化以其為載體,綜合成為城市的特色文化景觀以及城市的標志。從城市痕跡倒推城市特色空間的形成過程,并對形成過程中的本質結構加以分析和利用,以此讓城市特色文化得以保存得更加久遠。

2 城市記憶構成要素

城市的記憶是由人群和空間共同創造的。在時間的變化下,人群的生活節奏、生活習慣、日常工作生活都會形成一種看不見摸不到的模糊特質,反映到城市空間中,塑造城市特有的空間。人、時間、空間是構成城市記憶的三個基本成分,城市記憶不僅僅反映城市中物質形態的變化,還包括該地人群的生活模式、歷史文化、地域特征以及城市未來的發展預測。例如,南寧屬于亞熱帶季風氣候,夏季炎熱,南寧人有喝涼茶和吃“酸嘢”的習慣(酸嘢為南寧本地的特色小吃),以此來緩解夏季炎熱帶來的不適。南寧特色飲食民俗以空間為承載,形成城市記憶的一部分。

2.1 人

城市記憶是由城市整體中不同類型的群體共同創造的,經過時間的沖刷,在城市變遷、發展中保留下來。以物質元素和非物質元素作為載體,呈現城市的記憶。城市個體不會產生記憶,而是人對于空間的感知體驗這樣的意識產物[1]。Lily Kong教授指出個人記憶的特點:個人記憶經常是雜亂、破碎且具有高度的主觀性[2]。由于記憶的主觀性和特殊性,不同的人對同一城市有著不同的感觸、理解。無論是一些物質元素如建筑、景觀小品、街道肌理等,還是非物質元素如語言、民俗活動、文化等記憶載體,都能引起人們和城市間相關聯的記憶。在城市空間中產生的記憶,是社會群體對于城市中各個時間區域所有具象空間和無形態文化精神的共同記憶。在時間因素下,人群的集體經歷、情感認同以及城市本土特色等形成連續性動態系統,造就城市記憶,形成城市的地方感。

南寧是一個由多民族組成的首府城市,自古以來就有歌唱的風俗,稱為“歌圩”。歌圩的形成是源于壯族以及各族先祖過去的生活,一輩輩流傳,發展為現在南寧人民每年一慶的歌圩節。民歌最開始起源于樂神,以歌舞的形式驅趕妖魔,帶有一定的迷信色彩。隨后,各民族在舉行婚俗禮儀時,也以歌圩的形式進行[3]。隨著時間的變化,迷信色彩逐漸變淡,娛樂、文化意味逐漸凸顯。由最早的在田埂上歌唱發展到現在一年一度的南寧國際民歌音樂節,逐漸成為南寧的文化標志。雖然歌圩的形式和職能或多或少地改變了,但是南寧人民對民歌的依賴和重視得以延續,在每年的“三月三”歌圩,南寧人都會放假三天慶祝節日。不管是最初的祭祀和婚俗,還是發展到現在的民歌節,都是人群集體參與而形成的活動,人們在經歷中產生相同的觀念與觀點,由此成為一個城市的獨特記憶。

2.2 建筑

城市記憶的載體無論是物質性還是非物質性的,它的根源還是人類的聚集活動。活動性質、職能、形式,可能大不相同,但它最終都會變成城市特有文化記憶的一部分。生活在某個地域的人類通過載體體現其生產、生活,所呈現的表象中,其內在結構實際是人本身或者群體活動的形式和活動的內在意義。人為城市記憶的主要構成者,結合物質和非物質載體形成獨樹一幟的城市記憶,因此也可以把人類稱為城市記憶的發起者。

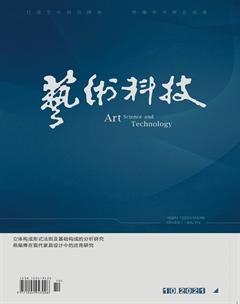

南寧除了有豐富的非物質元素載體外,還有大量物質元素,如,南寧的民俗建筑—騎樓。(圖1、圖2、圖3)騎樓的建筑形式最先產生于希臘,跟大多數鄉土建筑形成的方式不同。鴉片戰爭后,騎樓才傳入我國,在南國形成一道獨特風景線。南寧就是典型的代表之一。南寧的騎樓是廣州的騎樓演變而來的,融入了南寧本地的元素。騎樓的功能是滿足商業的發展,一座座騎樓連接起來就形成了街邊廊道,即人行道。騎樓街就是這樣來的。騎樓是東西方文化結合的產物,它與本土的傳統建筑大有不同,布局上一改保守的形式,呈現出開放、自由。當時的商人為了招攬更多的顧客,展現自己的與眾不同,就在建筑外觀上加入了哥特式建筑的特征和羅馬建筑的特征。隨著騎樓傳入南寧的時間越來越長,南寧本土建筑的元素也融入其中,如多重瓦檐、青瓦等傳統元素[4]。20世紀六七十年代,由于時代的特殊性,大部分的騎樓被損毀,騎樓建筑逐漸衰落。現在,新建騎樓的建筑結構仍舊未變,且裝飾性元素減少,新時代的騎樓建筑蘊含了騎樓商業的歷史變遷。雖然建筑的形式發生了改變,但是從老騎樓中發展而來的“前店后廠”商業模式,至今還有保留。人群是商業活動的發起者,建筑為商業活動、文化的載體,而城市記憶就是由一個個這樣的片段聚集而成的。

2.3 空間

城市的動態性發展過程中會產生不同的變化,在這個過程中發生的事件都會在空間上顯現。不管人是否能直觀看到或直觀感知到,它都會存放在空間中。城市的發展歷史和生活場景會以所發生的空間作為城市空間載體,城市中群體的生活、生產過程都會發生在城市空間中。城市中的“語跡”會將人類的行為模式和城市空間相聯系,城市空間的變化是“語跡”的體現。城市不會用語言訴說它的過去,但是會把自己的過去刻在街道上、建筑上以及某個片區上,小到一個雕塑大到整個城市片區的肌理無一不在訴說著它曾經的經歷。以南寧歷史街區為例,從歷史民俗要素去分析歷史街區中建筑如何成為南寧民俗記憶的承載平臺,以及南寧歷史街區標志建筑物又是如何形成。

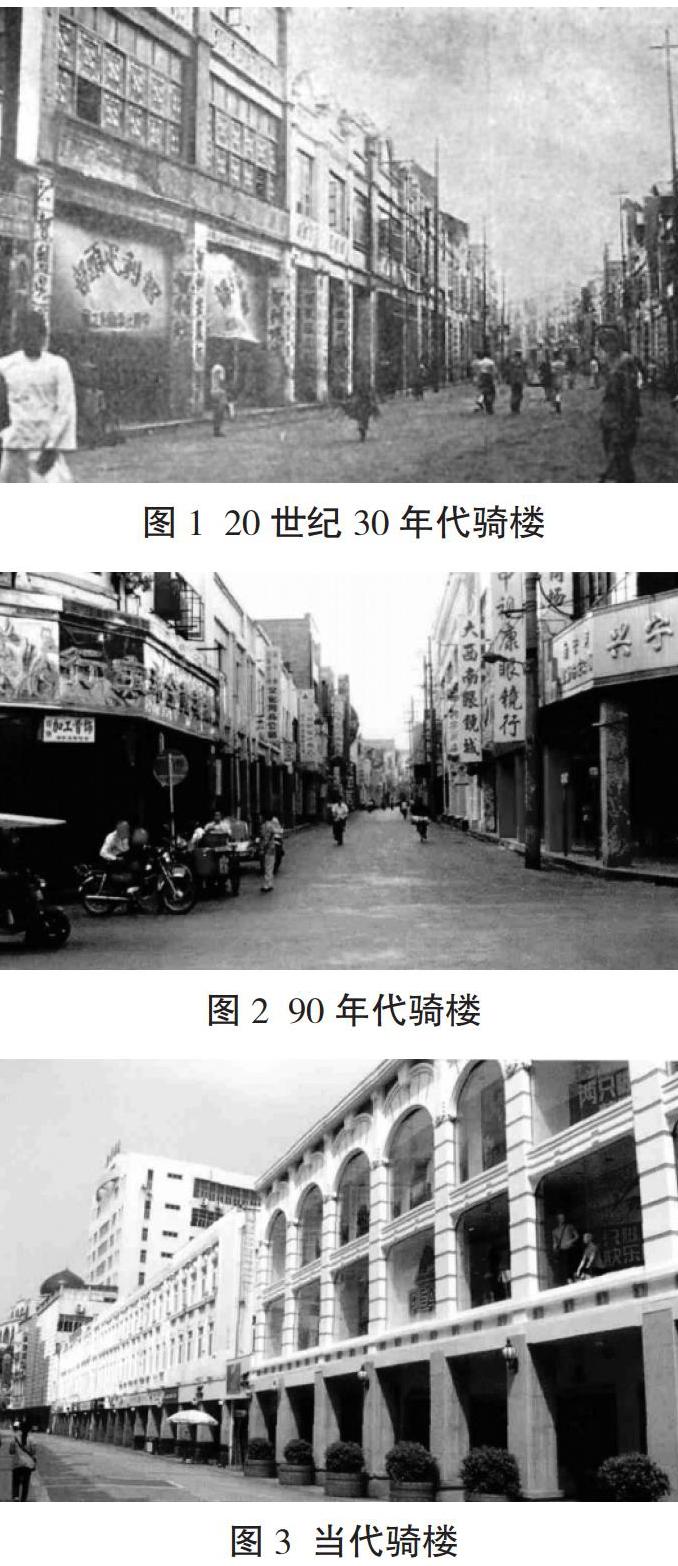

南寧歷史街區為三街兩巷,其指的是興寧路、民生路、解放路、金獅巷以及銀獅巷。街區周邊的業態以商業為主,街區蘊含著具有極大特色的民俗文化。歷史事件對城市的形態發展和文脈民俗傳承有著重要的影響。邕劇是南寧的本土戲劇種類,它源于清朝末期,歷經百年曲折終在20世紀80年代成功獲得文化遺產的稱號。南寧文化發展的歷程就折射在邕劇的發展變化中。歷史街區中,新會書院是邕劇的傳承基地,它是活態文化的承載體。新會書院(圖4、圖5)的前身是府衙,在1918年變為書院的同時開始供奉神位,再到現在成為邕劇的傳承基地。經歷長時間的變化,新會書院仍然保留中軸線的建筑格局(圖6),它由前殿、中殿、后殿組合而成,殿與殿間用天井隔開,后天井設置走廊。這樣逐漸深入的空間序列,將書院周邊與書院內部隔離開來,并使書院內部建筑與自然環境實現自然過渡,滿足人們對私密性、開敞性及半私密性空間的需求[5]。新會書院為歷史街區增加了新的文化韻味,尤其是在賦予新會書院新的功能性質之后,南寧歷史街區的文化變得更加豐富。歷史街區承載著民俗文化,而民俗文化又體現在街區的建筑中。歷史街區的建筑本身就代表一部分的南寧文化歷史,在時間影響下,它們又成為其他南寧本土民俗文化的載體,建筑文化含義變得更加豐滿,成為歷史街區中一大特色。建筑是歷史街區的一個點,而歷史街區的特色就是由這無數具有特色的點聚集成的面。

最初,新會書院的功能并不是為了承載邕劇。但是今日它作為南寧歷史街區的一部分,其形式和建筑本身自帶的“氣場”依然保持不變。其建筑形式雖然沒有變化,但是注入建筑內的生活內容與最初的設計功能卻在不斷變化。由此,建筑形式以及未來建筑空間內即將發生的生活行為,都將變成城市的記憶。城市記憶在保持自然延續的同時還在不斷產生新的活力和變化。無論是當地居民還是外來人員,一看到新會書院的形式外觀時,都會聯想到南寧的民俗文化和整個歷史街區,新會書院也就成為南寧的標志性建筑。從城市語跡理論的視角下看,新會書院在不同的時期具有不同的職能,它的外在形式也一直作為地方特色呈現給不同的人。

3 城市記憶空間的傳承與發展

傳承城市記憶,將其發展為城市特色空間,并不是僅僅局限在外觀和形式的選擇,還要扎根于城市的深層記憶,把城市中深層次的記憶場景化。在城市語跡中提取元素,繼而融入城市中。南寧是一座極具民族特色的城市,多民族的民俗文化是這座城市最大的文化特色。基于南寧本土民俗文化,結合城市語跡,對南寧特色空間的營造提出進一步的傳承發展策略,將民俗文化和空間完美結合的同時也要延續當地民俗文化。

3.1 設計空間,融入城市語跡

城市特色空間處于動態變化,空間傳遞的文化形式會隨著時間的變化而發生改變,以物質或非物質的載體傳遞、體現,同時也傳承語跡和城市的文化脈絡。南寧中山路因管理不善,其部分飽含民俗歷史文化的街巷正在消失。中山路是南寧特色街巷空間之一,我們應該積極采取空間策略去保護街道內在的記憶。

中山街在南寧本地人心中有著非常重要的位置,是南寧的城市文化符號之一。清末民初的老建筑、特色美食、特色的商業建筑都在這條街道中。隨著南寧城市建設的發展,中山街周邊的現代建筑拔地而起,而老街巷就與周邊格格不入。因此,我們不僅要保留住時間在中山街留下的語跡,同時也要加入新的元素使其跟上時代的變化和城市的發展。對老街上的建筑、構筑物采取創意性的表皮更新,使其形式與周邊環境相融合。至于街道的內部空間結構,可以設計特色觀賞道路,并用觀賞人行道將發生在這條街道上的新舊故事串聯起來,引導人們了解中山街的故事、歷史。

3.2 縫補空間,繼承城市記憶

城市街道、建筑、社區空間等城市空間承載著民眾對城市的生活記憶,一代人甚至是幾代人所繼承的生活記憶就是城市空間中的場所精神。空間中的場所精神通過城市居民的物化形式呈現,因而也正是城市居民的意識活動賦予了空間文化的意義。羅布·克里爾認為“城市空間總體上可分為城市廣場、城市街道、以及其兩者的交匯空間三大類,并由它們衍生出多種復合的空間形式”[6]。在城市記憶性空間的營造中,小尺度空間雖不如大尺度空間能給予直接的記憶沖擊,但小空間的繡花式或是點狀針灸設計實際更能影響人群對城市記憶的深刻程度。如:上海田子坊的空間織補,以玻璃模糊邊界,修補破碎的邊界。通過廊橋、門廊為記憶要素進行空間縫補,創建小尺度空間,延續空間文化,增加場所精神,將老上海的記憶以拼貼的方式傳承下去[7]。

3.3 引入媒體,激活城市記憶

隨著科技時代的快速發展,產生了大量新媒體技術,新媒體網絡技術的應用使媒體平臺空間化的同時也促進城市空間多元化。媒體技術和城市空間的串聯給予城市空間復雜的信息結構和豐富多元的信息,城市空間借助媒體技術、地理空間和數字媒體等手段,激活城市空間的文化記憶功能,激發公眾對城市空間的記憶,構建城市空間的地方感[8]。新媒體與城市空間之間的互動無形中喚起民眾對城市文化空間的認同感與集體記憶,以媒體為橋梁,城市參與主體與城市空間的直接感知接觸,一方面繼承了城市原始記憶,另一方面又以新的技術手段發展城市記憶。如:以三維立體形式和手機載體把城市發展過程展現在空間中、虛擬的網絡技術使民眾身臨其境地感受城市發展過程中層曾留下的“城市語跡”。新媒體技術的介入更有助于促進城市記憶的構建主體——人與城市記憶載體——空間兩者融合,從而創建具有豐富城市記憶的空間。

4 結語

城市記憶保存著從城市誕生到現在的過程,是由人、空間、時間共同塑造的。空間是城市記憶的載體,承載城市文化的平臺,而城市語跡是對城市發展過程中發展痕跡的記錄,可以此來深入挖掘城市的本土特色。保留獨特的城市記憶,并將其傳承發揚,生成城市的特色空間。根據語跡、城市記憶以及空間的關系,給南寧的記憶空間提出傳承、發展策略,使新與舊之間能碰撞出新的城市特色,城市特色更加鮮明。

參考文獻:

[1] 趙斌,駱逸,趙亮.城市“語跡”——關于城市特色空間塑造的研究[J].城市發展研究,2018,25(08):42-50.

[2] 李凡,朱竑,黃維.從地理學視角看城市歷史文化景觀集體記憶的研究[J].人文地理,2010(4):60-66.

[3] 田敏,陳文元.論民族關鍵符號與鑄牢中華民族共同體意識——以南寧市三月三民歌節為例[J].云南民族大學學報(哲學社會科學版),2019,36(01):24-30.

[4] 劉恒.百年滄桑的南寧騎樓[J].城建檔案,2014(10):17-20.

[5] 韋良,王麗,朱崇發,等.南寧新會書院對當地高校地域特色設計的啟示[J].山西建筑,2013,39(18):6-7.

[6] 賈莫玥.民俗視角下的南寧歷史片區城市記憶研究[D].長沙:湖南大學,2016.

[7] 會穎.城市歷史街區遺存的當代演繹[D].天津:天津美術學院,2016.

[8] 王潤.塑造城市記憶:城市空間的文化生產與遺產保護[J].新疆社會科學,2020(03):115-121.

作者簡介:李端杰(1965—),男,山東濟南人,碩士,高級工程師,研究方向:風景園林規劃設計。

李翔宇(1998—),女,山東濟南人,碩士在讀,研究方向:風景園林規劃設計。