渤海中部冬夏季葉綠素a和營養(yǎng)鹽結構影響因素對比分析

王麗莎,魏西會,張海波,李春川,唐洪杰

(1.中國海洋大學化學化工學院,山東青島 266100;2.青島市生態(tài)環(huán)境局城陽分局,山東青島 266109;3.國家海洋環(huán)境監(jiān)測中心,遼寧大連 116023;4.中國海洋大學海洋高等研究院,山東青島 266100)

海洋中葉綠素a(Chl a)是浮游植物體內的主要光合作用色素,其含量可指示海域內浮游植物的生物量和固碳能力,是海洋生態(tài)系統(tǒng)中食物網和能量流動的基礎,對海洋漁業(yè)資源狀況和全球氣候變化起著重要作用[1]。營養(yǎng)鹽作為浮游植物繁殖生長所必須的基礎物質,其含量和組成比例等影響浮游植物的生長繁殖及群落結構穩(wěn)定[2]。當水體營養(yǎng)鹽過剩時,可能會引發(fā)赤潮、綠潮等生態(tài)災害[3],進而影響海洋漁業(yè)資源[4]。近岸海域承載著密集的人口和經濟快速發(fā)展帶來的生態(tài)壓力,其生態(tài)系統(tǒng)穩(wěn)定性與城市環(huán)境變化相互影響[5]。受人類活動和陸源輸入的影響,近岸海域浮游植物群落結構易發(fā)生轉變[6-8],因此關注近海營養(yǎng)鹽狀況以及浮游植物變化對了解海域生態(tài)系統(tǒng)穩(wěn)定具有重要意義。

渤海是我國的封閉性淺水內海,平均水深約18 m,主要由遼東灣、渤海灣、萊州灣和中央海區(qū)4個海區(qū)組成,是北方重要的漁業(yè)資源產卵場、索餌場和棲息地,具有較高的生態(tài)價值。渤海東部通過渤海海峽“北進南出”與北黃海進行水體交換,但其水流小,水交換緩慢。環(huán)渤海40余條入海徑流每年裹挾大量的營養(yǎng)物質進入渤海,近年來受環(huán)渤海經濟快速發(fā)展以及流域內建壩截流等活動的影響,入海徑流量減少,硅輸入減少[9]。海域內營養(yǎng)鹽組成結構發(fā)生明顯變化(N/P比值升高,Si/N比值下降),近岸富營養(yǎng)化嚴重,赤潮頻發(fā)[10-11],浮游植物群落由硅藻占絕對優(yōu)勢向非硅藻群落演替[12-13]。本文對比冬、夏季節(jié)葉綠素a和營養(yǎng)鹽組成的時空特征,以期為了解渤海營養(yǎng)鹽含量及組成變化對生態(tài)環(huán)境的影響提供參考。

1 材料與方法

1.1 調查區(qū)域

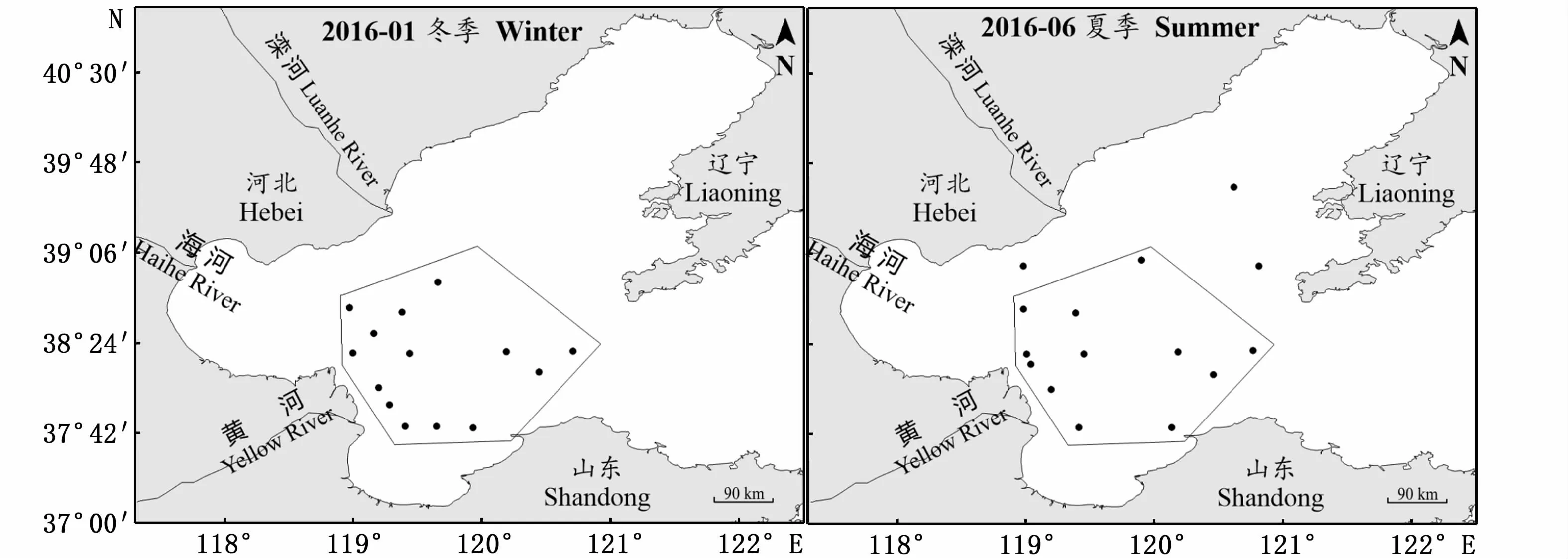

分別于2016年1月(冬季)和6月(夏季)對渤海海域進行調查,受寒潮結冰影響[14],兩次調查范圍略有不同,因此選擇相同的海域范圍(圖1多邊形內)比較冬、夏季節(jié)間差異。現場使用CTD-Niskin聯用(SeaBird 911plus CTD與12 L Niskin采水器聯用,美國)采集表層、10 m層(中層)和底層水樣,并測定溫度、鹽度等參數。

圖1 渤海研究區(qū)域冬季和夏季站位分布Fig.1 Sampling stations in winter and summer in the Bohai Sea

1.2 樣品采集與分析

水樣經GF/F(Whatman,450℃灼燒4 h)濾膜過濾,濾膜和濾液冷凍(-20℃)保存,分別用于測定葉綠素a和營養(yǎng)鹽。濾膜用90%丙酮萃取,分光光度法(島津UV-2550,日本)測定吸光值并計算葉綠素a的含量[15]。水樣使用營養(yǎng)鹽分析儀(SEAL-AA3,德國)按照海洋調查規(guī)范方法(GB/T 12763.4-2007)測定各營養(yǎng)鹽組分,其中NO-2-N采用重氮-偶氮法,NO-3-N采用銅-鎘還原法,NH4+-N采用水楊酸鈉法,PO34--P使用磷鉬藍法,SiO23--Si以硅鉬藍法測定。NO3--N、NO2--N、NH4+-N、PO3-4-P和SiO2-3-Si檢出限分別為0.05、0.02、0.04、0.02和0.03μmol·L-1。溶解無機氮(DIN)為NO-3-N、NO-2-N和NH4+-N 3組分加和。海水中總懸浮顆粒物(total suspended particulate,TSP)使用0.45μm孔徑醋酸纖維濾膜過濾,重量法測定[16]。

1.3 浮游植物生長的營養(yǎng)鹽限制評價方法

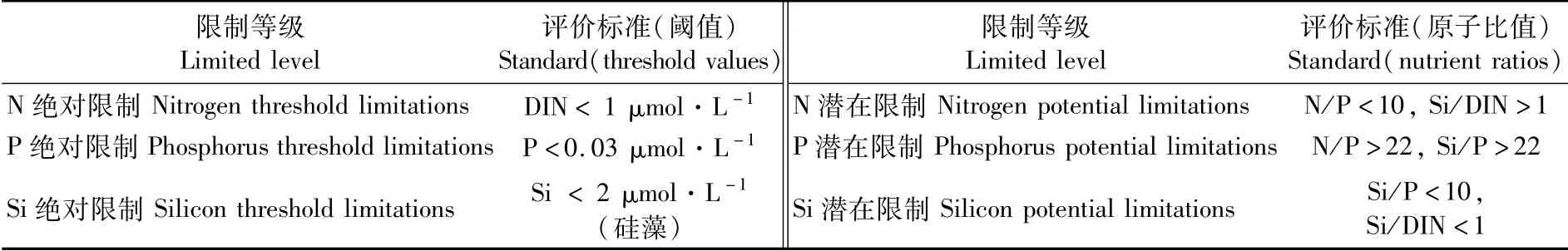

浮游植物按照一定比例吸收利用營養(yǎng)鹽[17],其含量和組成比例變化會對浮游植物生長及群落結構產生影響。本文采用水體中氮、磷、硅營養(yǎng)鹽的含量及其摩爾比值判斷營養(yǎng)鹽對浮游植物生長的限制狀況。首先根據浮游植物對營養(yǎng)鹽需求的閾值[18-19]和營養(yǎng)鹽組成比例[20-21]作為標準,評價營養(yǎng)鹽的限制狀況(表1)。

表1 營養(yǎng)鹽限制評價標準Tab.1 Standards of evaluating nutrient limitation

2 結果與討論

2.1 營養(yǎng)鹽時空分布特征

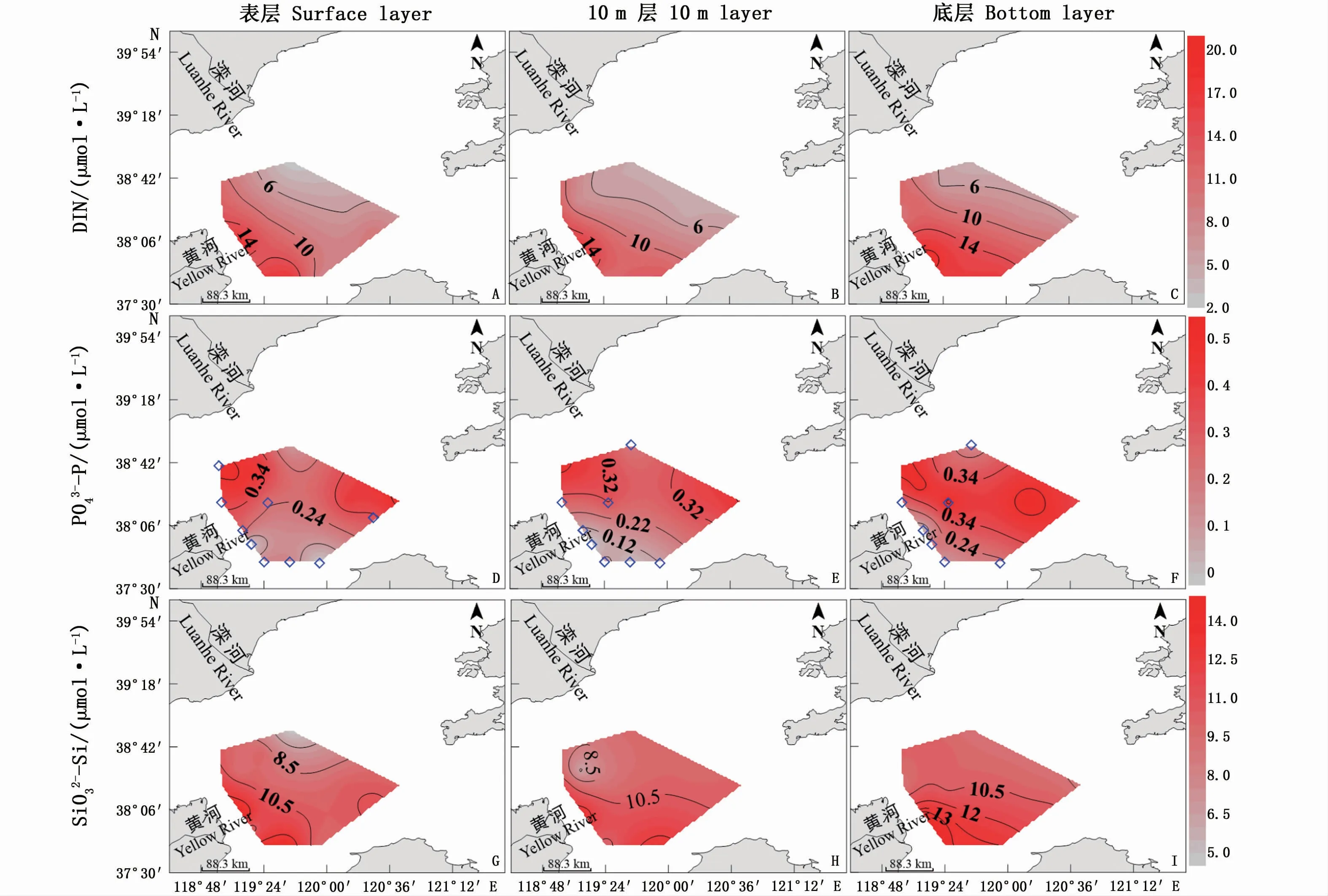

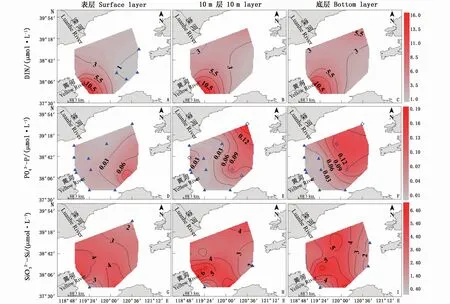

冬季海水溫度低(表2,T<8℃),光照強度弱,浮游植物對營養(yǎng)鹽的吸收利用較少。營養(yǎng)鹽分布主要受擾動再懸浮、礦化釋放以及北黃海洋流輸入的影響[22]。DIN含量為2.07~19.51 μmol·L-1,平 均 值 為(10.51±4.52)μmol·L-1,由圖2-A~C可以看出,DIN分布呈現由黃河口向中部海區(qū)逐漸遞減的趨勢。各水層DIN含量不同,受再懸浮影響,底層含量最高,其次為表層,中層含量最低。DIN組分特征表現為以NO-3-N為主(91%),其次為NH4+-N,各站點DIN含量均高于閾值,不存在N限制狀況。調查海 域PO3-4-P平 均 值 為(0.28±0.14)μmol·L-1,其分布受顆粒物吸附沉降,北黃海輸入等因素[23]影響,呈現近岸低、中部和渤海海峽處高的分布特征(圖2-D~F)。PO3-4-P垂向分布同DIN相似,底層含量最高。研究海區(qū)SiO2-3-Si平均濃度為(10.63±2.09)μmol·L-1,受黃河輸入影響SiO2-3-Si分布從河口向中部海區(qū)逐漸遞減(圖2-G~I)。黃河口和萊州灣外近岸和中部為高N/P和Si/P比值區(qū)域,比值大于P潛在限制標準22,呈現明顯的P潛在限制。

圖2 冬季調查海域各水層營養(yǎng)鹽含量及限制狀況分布Fig.2 Horizontal distribution of nutrient concentrations and limitations in winter in the study area

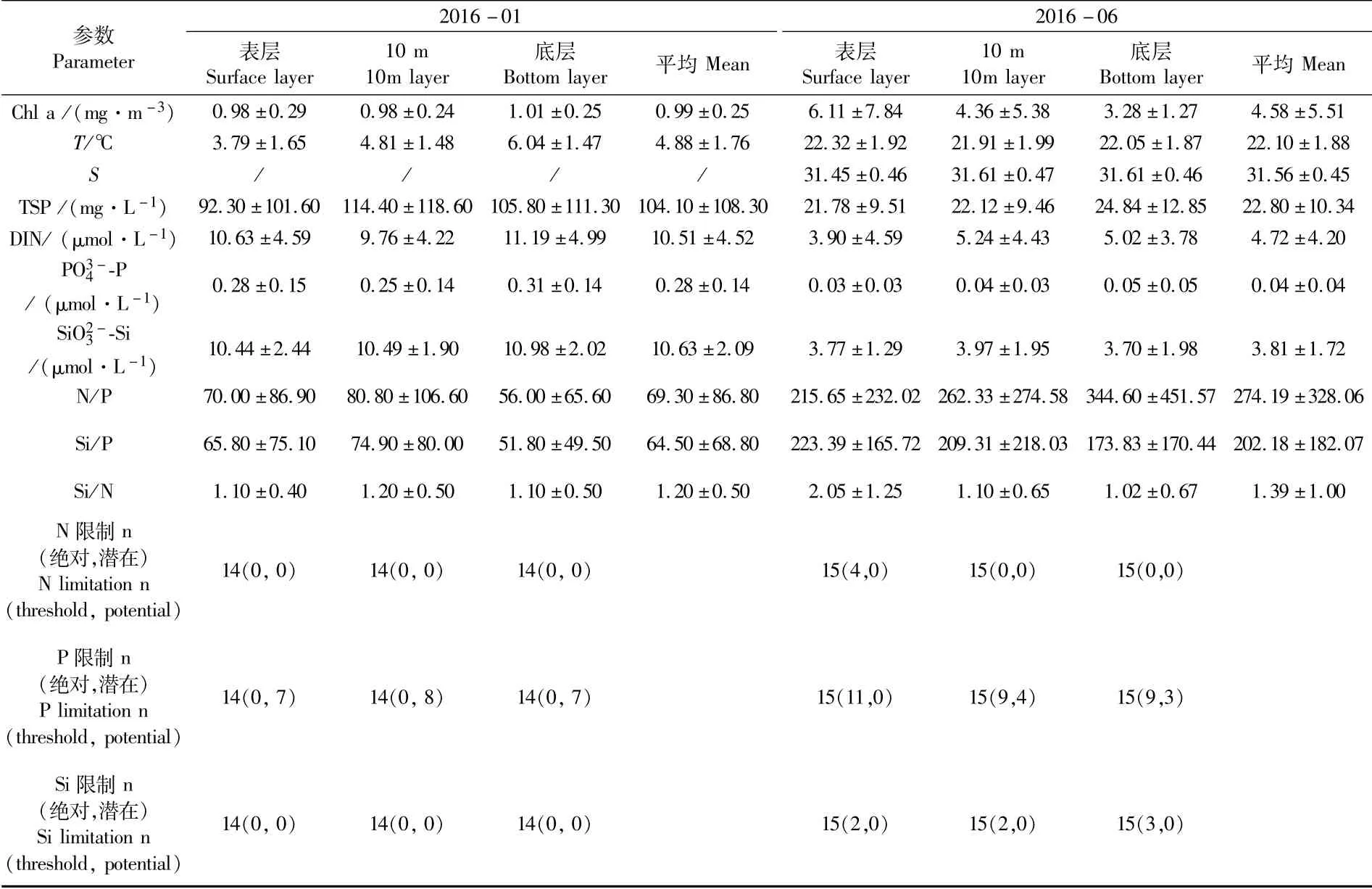

表2 調查海域冬夏季不同水層葉綠素a及環(huán)境參數特征Tab.2 Chlorophyll-a,nutrients and hydrological parameters in the same study area of the central Bohai Sea

夏季溫度(表2,T>20℃)和光照適宜浮游植物生長,水體中浮游植物含量多且具有較強的新陳代謝活動,其吸收利用較多的營養(yǎng)鹽。受陸源輸入影響[24],DIN在黃河口以及萊州灣外呈現明顯的高值區(qū)(圖3-A~C),最高值達15.96 μmol·L-1(圖4-D),在北部和渤海海峽處呈現低值,其主要組分為NH4+-N(48%)和NO-3-N(45%)。受生物吸收利用影響,表層DIN含量最低,平均值為(3.90±4.59)μmol·L-1,且東部海域部分站位含量低于閾值圖(4-D,圖3-A),該海域浮游植物的生長受氮元素限制。PO3-4-P受“磷負荷削減”影響,陸源輸入減少,同時受黃河口外近岸區(qū)域高生物量的浮游植物對磷吸收轉化、懸浮顆粒物的吸附作用以及北黃海冷流[25]輸入影響,調查區(qū)域PO34--P濃度呈由黃河口及近岸海域向渤海中部和渤海海峽逐漸升高的趨勢(圖3-D~F)。PO34--P垂向分布從表層向底層逐漸增加,在近岸和中部海域較多站位含量低于閾值(0.03μmol·L-1)(圖3-D~F),呈現明顯的磷限制。SiO23--Si平均含量為(3.81±1.72)μmol·L-1,在黃河口外呈現高值(圖3-G~I),受生物吸收利用影響,SiO23--Si在萊州灣灣口和海峽處部分站位含量低于閾值(圖4-F,圖3-G~I),不利于渤海優(yōu)勢藻種硅藻[6]的生長。

圖3 夏季調查海域各水層營養(yǎng)鹽含量及限制狀況分布Fig.3 Horizontal distribution of nutrient concentrations and limitations in summer in the study area

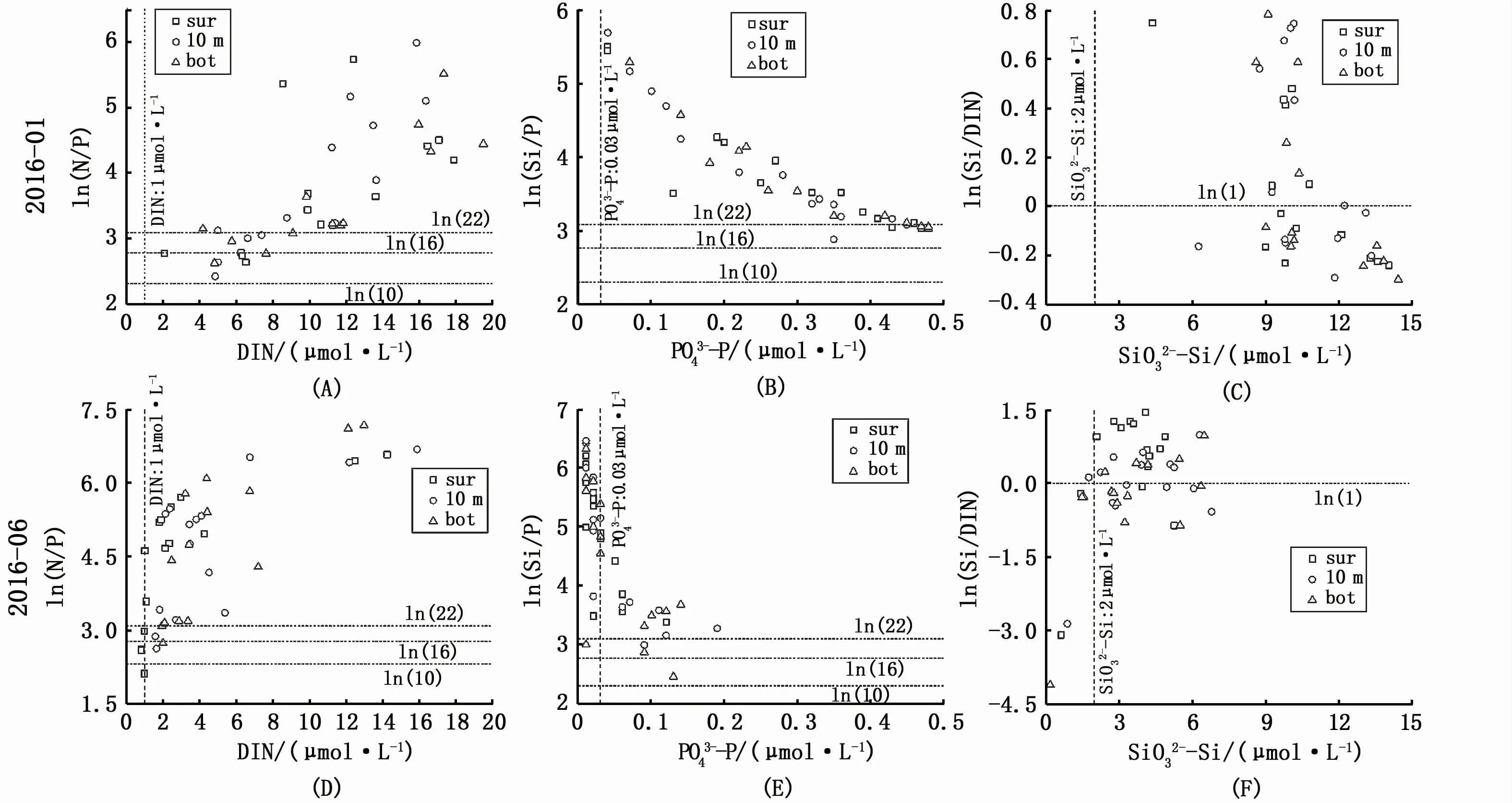

對比冬、夏季營養(yǎng)鹽結構發(fā)現(表2,圖4),夏季浮游植物具有較強的光合作用,且對營養(yǎng)鹽的吸收轉化率高,營養(yǎng)鹽各組分含量較冬季均明顯降低。夏季DIN濃度平均值為(4.72±4.2)μmol·L-1,較冬季降低55.0%;PO34--P平均濃度為(0.04±0.04)μmol·L-1,較冬季降低85.7%;SiO23--Si平均含量為(3.81±1.72)μmol·L-1,較冬季下降64.2%。冬、夏兩季DIN主要組分不同,冬季DIN主要組分為NO3--N,而夏季為NH4+-N和NO3--N。此外,冬、夏季營養(yǎng)鹽對浮游植物生長影響不同,冬季營養(yǎng)鹽對浮游植物生長不存在N限制,但在黃河口和萊州灣外近海存在明顯的P潛在限制;而夏季部分站位存在N限制(東部海域表層水體)以及明顯的P限制(渤海海峽以東海域)。

圖4 調查海域冬夏季各水層營養(yǎng)鹽含量及結構變化特征Fig.4 Spatial and seasonal variations of nutrients and nutrient structure in the study area

2.2 冬夏季葉綠素分布特征及影響因素分析

冬季受溫度(T<8℃)、光照等因素影響,浮游植物生長繁殖受到抑制,Chl a含量為0.54~1.37 mg·m-3,平均(0.99±0.25)mg·m-3,高值區(qū)在黃河口外海域(圖5-A~C),受混合影響垂向差異較小(表2)。夏季水溫(T>20℃)及光照條件適宜,浮游植物快速繁殖生長,Chl a含量為(4.58±5.51)mg·m-3(表2),是冬季Chl a含量的4.6倍,變化明顯(P<0.01),其高值區(qū)與黃河口和萊州灣外高DIN和SiO2-3-Si含量區(qū)域基本一致(圖5-D,圖3-A,G),高值區(qū)Chl a含量高于10 mg·m-3,存在發(fā)生赤潮的風險[26]。

圖5 冬夏季調查海域各水層葉綠素a分布特征(mg·m-3)Fig.5 Horizontal and seasonal distribution characteristics of Chl a in the study area

2.3 渤海海域營養(yǎng)鹽以及浮游植物群落變化趨勢研究

對比渤海中部2016年冬、夏季葉綠素含量和營養(yǎng)鹽結構發(fā)現(表2):冬季浮游植物生長受限[7,27],Chl a平均含量較低,營養(yǎng)鹽消耗較少且受有機物礦化分解影響,水體營養(yǎng)鹽含量較高(表2)。N/P和Si/P平均值分別為69.30±86.80和64.50±68.80,呈現明顯的P潛在限制,而氮、硅含量較高,不存在限制的狀況。夏季浮游植物生長旺盛,消耗大量營養(yǎng)鹽,葉綠素Chl a平均含量較高,各營養(yǎng)鹽含量較冬季均明顯降低。受浮游植物“過度消費”吸收儲存影響,表層PO3-4-P平均含量僅(0.03±0.03)μmol·L-1,N/P和Si/P平均值分別達到274.19±328.06和202.18±182.07,P限制明顯。在海峽口表層和萊州灣外部分站位DIN和Si含量低于閾值,限制浮游植物尤其是硅藻的生長繁殖。

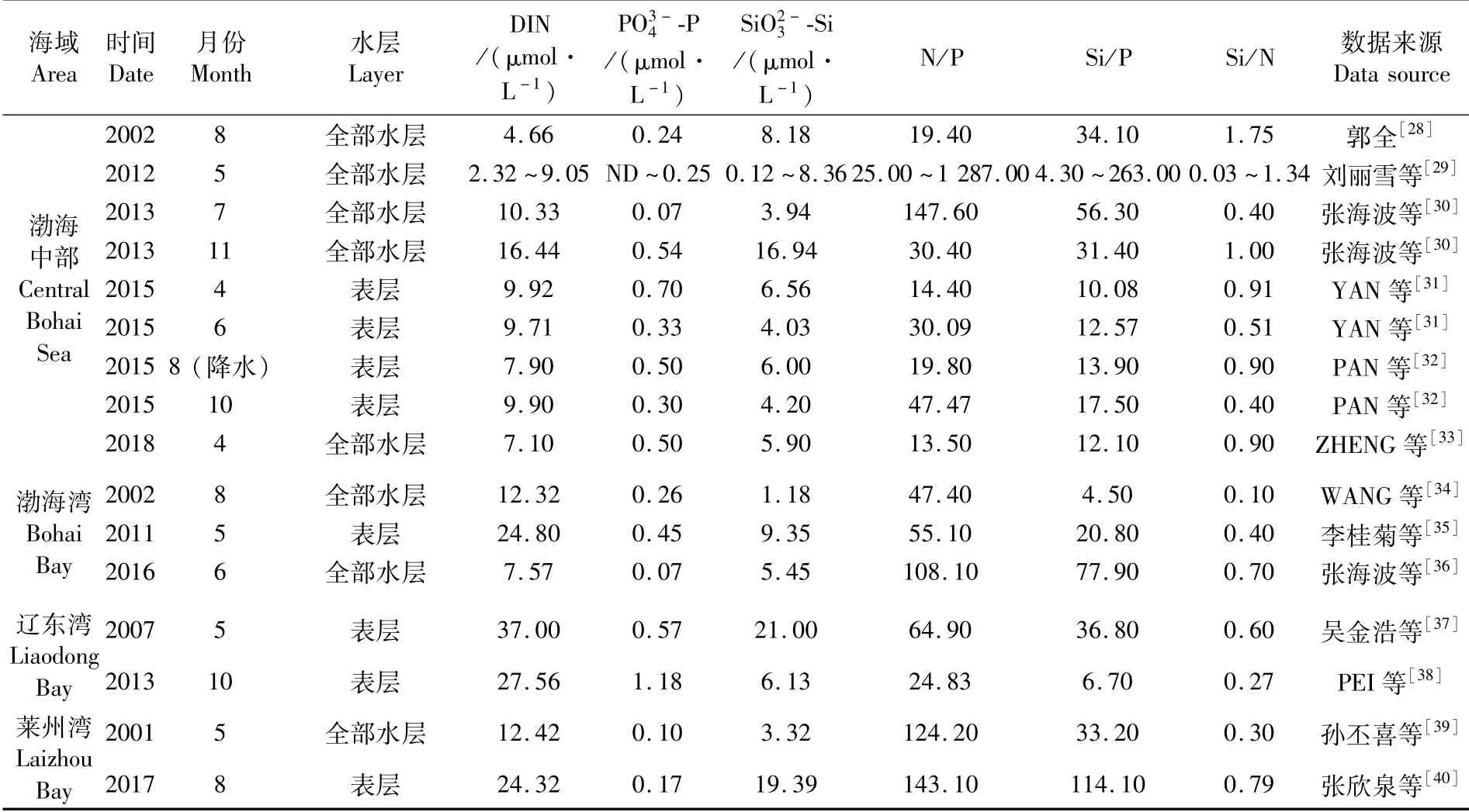

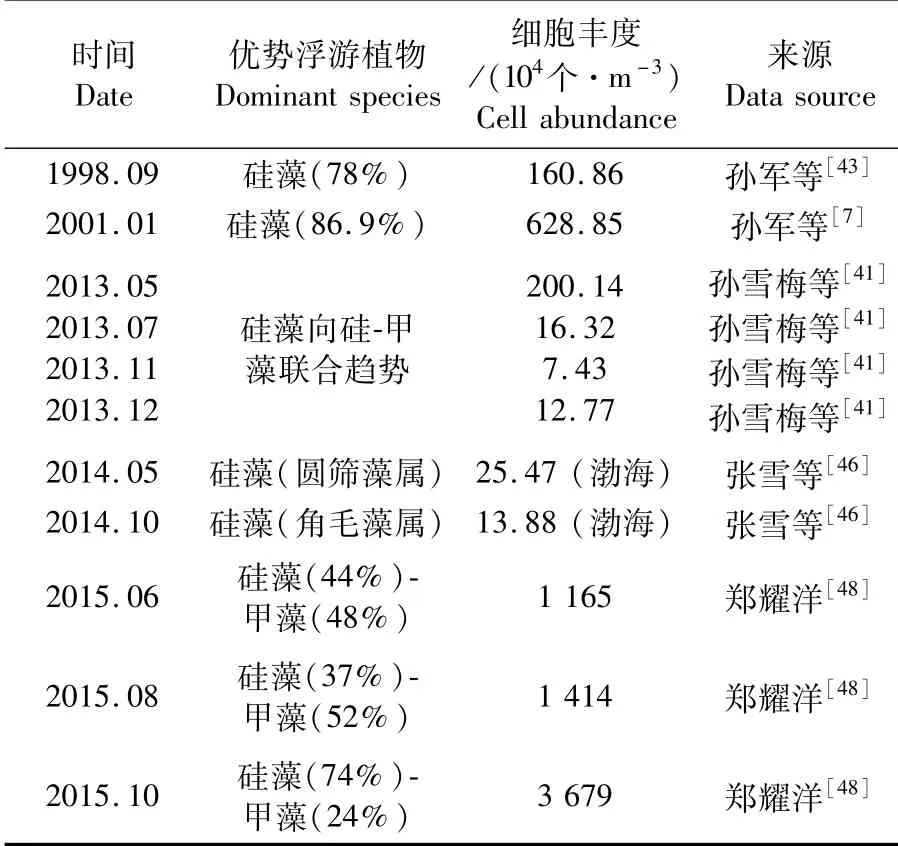

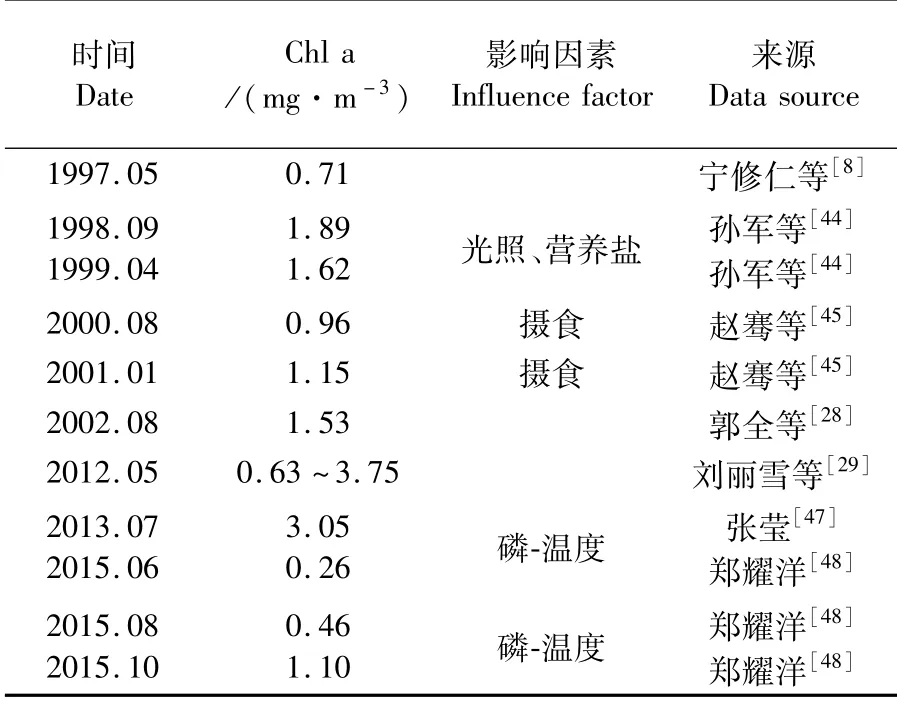

對比長時間尺度下渤海各海區(qū)營養(yǎng)鹽濃度及組成、葉綠素水平以及浮游植物群落結構(表2~表5)發(fā)現,受人類活動影響,氮、磷、硅輸入量差異較大[30],各海區(qū)中遼東灣和萊州灣營養(yǎng)鹽來源豐富,含量較高,其次為渤海灣和渤海中部海域[28-40]。近幾十年來建壩截流等人類活動使得渤海中部海域硅、磷輸入量相對減少,營養(yǎng)鹽比例失衡(偏離Redfield比值),雖然水體中Chl a含量沒有明顯的變化,但群落結構由硅藻占絕對優(yōu)勢向硅藻-甲藻共存的趨勢發(fā)展,這種變化趨勢也是對近岸氮元素超標引起甲藻赤潮發(fā)展特征的一個佐證[41-48]。比較發(fā)現,春、夏季生產力水平高,各營養(yǎng)鹽被快速吸收、儲存、利用,尤其是對磷的“奢侈吸收”,致使N/P和Si/P比值明顯高于秋、冬季節(jié)。秋、冬季節(jié)細胞豐度減少,浮游植物對營養(yǎng)鹽吸收利用減少,同時受有機物礦化分解以及沉積物擾動釋放的影響,各營養(yǎng)鹽含量較春、夏季明顯升高,營養(yǎng)鹽組成結構更趨近于Redfield比值。

表3 渤海內不同海域營養(yǎng)鹽狀況比較Tab.3 Comparison of nutrient structure in different areas of the Bohai Sea

表4 不同時間渤海中部浮游植物群落結構比較Tab.4 Comparison of phytoplankton community structure in the central Bohai Sea in different time

表5 不同時間渤海中部葉綠素a影響因素比較Tab.5 Comparison of chlorophyll-a and main influence factor in the central Bohai Sea in different time

3 小結

冬季營養(yǎng)鹽含量高,DIN以NO-3-N為主。N/P和Si/P值較高,呈現明顯的P潛在限制。浮游植物主要受低溫限制,Chl a平均含量為(0.99±0.25)mg·m-3。

夏季Chl a平均含量為(4.58±5.51)mg·m-3,明顯高于冬季,且高值區(qū)集中在黃河口及萊州灣外高DIN和SiO2-3-Si海域。受吸收利用影響,各營養(yǎng)鹽含量較冬季明顯降低,且在中西部海域呈現明顯的P限制。